坑式靜壓樁技術在西北濕陷性黃土地區(qū)頂升糾偏實踐

江 西 林

(甘肅土木工程科學研究院,甘肅 蘭州 730020)

0 引言

西北地區(qū)疆域遼闊,在西部大開發(fā)中占有很重要的地位。西北地區(qū)分布著大面積濕陷性黃土,若處理不當不僅對新建建筑物非常不利,而且也威脅著已有建筑物,有的建筑物因浸水濕陷,導致房屋嚴重傾斜開裂而成為危房。本文介紹了一種處理框架結構且剛度較好、結構完整的建筑物糾偏方法實踐。

1 工程概況

某綜合辦公樓位于蘭州市,始建于1985年,系一棟6層局部7層的內廊式框架結構房屋,占地面積(46.8×13.8)m2,總建筑面積4 011 m2,按8度抗震設防。基礎為鋼筋混凝土片筏基礎,地基處理采用原土翻夯2.5 m。2002年業(yè)主決定對該綜合辦公樓進行裝飾并改做培訓樓使用。裝飾公司在施工過程中,發(fā)現(xiàn)結構主體嚴重變形,致使塑鋼窗根本無法安裝。2002年10月,業(yè)主委托某單位進行檢測,檢測結果為該建筑物向西北方向傾斜,傾斜率達6.8‰,已超過GB 50007—2002建筑地基基礎設計規(guī)范規(guī)定,且沉降還在繼續(xù),已嚴重影響到建筑物的正常使用。2003年1月,對該樓再次觀測,結果表明該樓沉降差東西向已超過34 cm,南北向(軸)超過13 cm,傾斜率增至11‰。測量結果見表1。

表1 沉降觀測結果

2 場地工程地質情況

1985年勘察資料表明,該場地為Ⅱ級,Ⅲ級自重濕陷性場地,地層結構自上而下第①層為填土層,厚約0.3 m~1.4 m;第②層為輕亞粘土層,厚約9.4 m~16.5 m;第③層為亞粘土層,厚約1.9 m~8.8 m;第④層為粉砂層,厚約0.2 m~3.0 m;第⑤層為圓礫、卵石層,出露標高-18.0 m;地下水位-13.8 m。其中輕亞粘土fk=110 kPa,具中高壓縮性。事故發(fā)生后,2002年10月,對該建筑物進行事故勘察,開挖探井5處,場地土分析資料結果見表2。

表2 場地土資料分析結果表

表2表明2號、3號已遭受水浸泡,飽和度sr>80%,多數(shù)已飽和,總濕陷量ΔS及自重濕陷量ΔZS為零,濕陷性消除。該場地屬Ⅱ級,Ⅲ級自重濕陷性場地,一般壓縮系數(shù)a1-2=0.3 MPa-1~0.9 MPa-1,屬中高壓縮性,場地在浸水后成軟硬兩區(qū)域,西北面軟,東南面硬。

3 傾斜和不均勻沉降原因分析

根據(jù)現(xiàn)場調查與資料分析,該建筑物總沉降量過大及不均勻沉降產(chǎn)生的原因主要是由于該場地土為Ⅱ級,Ⅲ級自重濕陷性黃土,在大量水體浸入后發(fā)生了濕陷變形。現(xiàn)場建筑物北端頭和北面上水管道局部破裂,長期大量涌水致使樓房三面管溝內大量積水,實測北面管溝內水深達0.7 m左右,粗略估計浸入地基水量有數(shù)千噸,浸濕最嚴重的是樓房的西北面。補充勘察資料表明,西北角地基土已飽和,濕陷性已消除。其次,建筑物西北端浸水后,地基土壓縮性增高,堆積在建筑物西北面的建筑裝飾材料使地基變形增加;再次,地基浸水未完全控制,沉降變形仍未穩(wěn)定,傾斜在繼續(xù)發(fā)展。

4 糾偏加固方案選擇和設計

4.1 方案選擇

根據(jù)檢測結果分析,可知該建筑物沉降在加劇,這表明Ⅱ級,Ⅲ級濕陷性黃土在大量水體浸入后受荷沉降未最終完成,不均勻沉降的進一步增大可導致建筑物的傾斜過大,更不利于加固糾偏,如不及時阻止建筑物的傾斜變形,后果不堪設想。糾偏加固主要有迫降糾偏和頂升糾偏兩種方式,兩種方式最大相異是糾偏后建筑物的標高不同。該綜合辦公樓為框架結構,整體性較好,梁柱均未出現(xiàn)裂縫,剛度較大,而且因為沉降過大,建筑物標高過低,所以選擇頂升糾偏方案。柱腳處截面為錐體,截面大,抗沖切能力較強,經(jīng)驗算能承受較大的頂升荷載,因此采用頂升糾偏是適宜的。

頂升糾偏應用在本工程項目中,相對于迫降糾偏有以下優(yōu)勢:1)頂升效果明顯且糾偏時間快;2)頂升后建筑物恢復到原設計標高,不影響建筑物原使用功能;3)頂升糾偏傾斜量可精確控制,可將樓房的傾斜率恢復到1‰以下;4)在Ⅱ級,Ⅲ級自重濕陷性黃土地基上進行浸水迫降糾偏,現(xiàn)階段還缺少成熟可靠的經(jīng)驗。

4.2 靜壓樁設計計算

4.2.1建筑物荷載計算

根據(jù)現(xiàn)場建筑物實際做法計算,在不考慮筏基荷重時,建筑物總荷載約90 000 kN(如考慮筏板重量則總荷載達110 000 kN),共55根框架柱,每柱承擔荷載1 550 kN~1 950 kN。

4.2.2單樁極限承載力取值

樁采用截面200 mm×200 mm的預制混凝土方樁,根據(jù)對樁體試驗和計算,正常使用狀態(tài)極限承載力取值為300 kN。

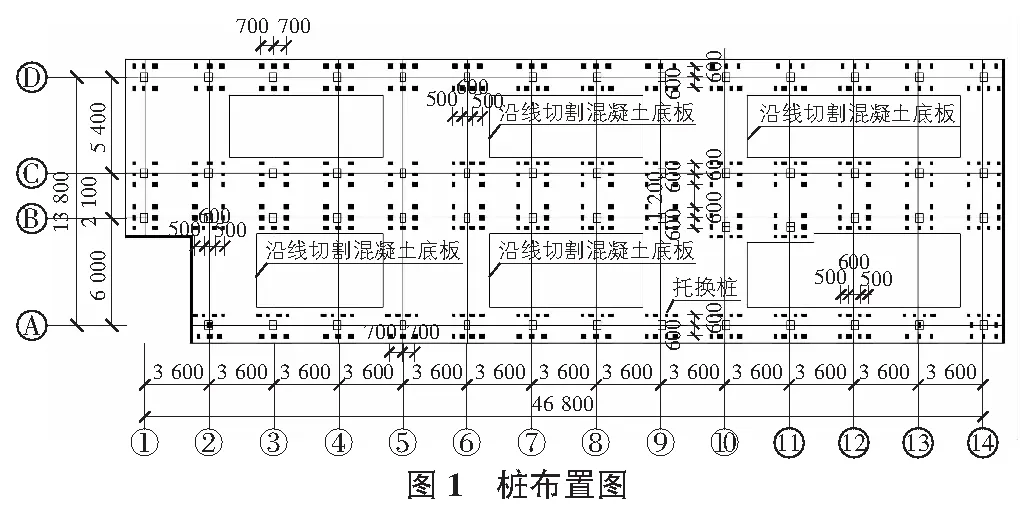

4.2.3布樁計算

4.3 糾偏設計

4.3.1頂升量設計

靜壓托換樁加固完畢后,對建筑物所有的框架柱標高進行測量,計算出每根柱的相對沉降量,即為每根柱的頂升糾偏量。

4.3.2監(jiān)測設計

頂升糾偏作業(yè)技術性強,風險大,為確保頂升作業(yè)萬無一失,須及時獲得大量的反饋信息,并做出正確的調整,達到安全糾偏的目的。監(jiān)測措施主要采取:1)每根托換樁樁頂安設壓力表,有效控制單根樁承載力和框架柱頂升力;2)每根框架柱下面設立百分表,微觀控制該頂升點的頂升量,確保整個建筑物在平面內轉動,使上部結構不產(chǎn)生附加內力;3)每根柱上貼有坐標紙,用水準儀觀測標高,同時采用經(jīng)緯儀進行傾斜觀測,宏觀控制每根柱的頂升量;4)設專業(yè)人員對建筑物結構進行不間斷巡查。

5 糾偏加固施工

5.1 坑式靜壓樁施工

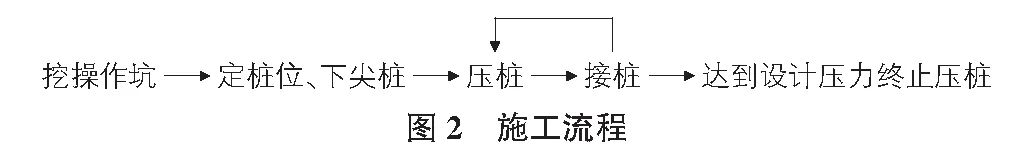

在設計樁位旁邊鑿開混凝土筏板,向下挖操作坑,深度為筏基以下2.5 m處,在設計樁位處下第1節(jié)樁,樁頂設置千斤頂,頂住基底,利用基礎及上部荷重作反力逐節(jié)壓樁,樁段間采用滿焊連接,壓樁直到預定深度且壓樁力不小于450 kN即可停止。施工流程見圖2。

5.2 頂升糾偏施工

5.2.1頂升前準備

1)待框架柱下所有托換樁施工完畢后,樁頂安設帶壓力表的千斤頂,頂住基礎;2)沿設計的切割線將基礎筏板切開,整個建筑物形成中間鏤空的連接體,中間鏤空是為了在保證頂升整體剛度的情況下減少頂升荷載;3)筏板切割完畢后,在每根柱下安設百分表;4)每根柱上貼坐標紙,同時用2臺經(jīng)緯儀,對建筑物進行變形觀測,此時建筑物傾斜率已達14.3‰;用4臺水準儀對柱進行測量,獲得框架柱的相對沉降量,并計算每點頂升量;頂升前計算出最大頂升量已接近45 cm;5)根據(jù)總頂升量,排出頂升輪次,計算出每輪次每頂升點的頂升量,單輪次最大頂升量控制在24 mm以內;6)設立6組施工組,由6名技術人員帶領,技術人員須熟悉該組每輪次每頂升點的頂升量及壓力控制量,并在頂升過程中控制工人的操作。

5.2.2頂升糾偏實施

所有工人就位后,由指揮員發(fā)口令,開始進行第一輪次的頂升作業(yè)。此時每個頂升點的工人同時啟動千斤頂,并觀測百分表數(shù)值與壓力表讀數(shù),每輪次分3次~5次完成,每次頂升量控制在6 mm以下。該輪次完成后,讀取百分表,壓力表,觀測水準點讀數(shù),統(tǒng)一抄報至技術總負責處,進行分析,并確定調整與否及調整量。然后開始下一輪次頂升作業(yè),直到建筑物基本恢復垂直,達到預期設計糾偏效果為止。

5.3 靜壓樁的托換施工

頂升結束后,即進行托換施工。全部托換完成后,用混凝土填充頂升后留下的空隙。

6 效果檢驗

該建筑物頂升糾偏后,已徹底解危。其向北側傾斜率已從頂升前的14.3‰變成糾偏后向南過傾0.5‰;糾偏加固竣工后,建筑物進行室內外裝飾,經(jīng)裝飾公司半年施工,建筑物未見沉降及其他異常,該建筑物已趨于穩(wěn)定;整個糾偏加固過程始終保持了整棟建筑物上部結構完好的工作狀態(tài),上部結構內力在糾偏加固后得到改善和消除。

7 結語

在西北濕陷性黃土地區(qū),利用坑式靜壓托換樁對傾斜嚴重的建筑物進行頂升糾偏,是一種切實可行,有效快速的糾偏加固方法。加固和糾偏過程中,實施信息化施工,控制好施工細節(jié),則頂升糾偏效果完全能得到保證。