紅層砂巖崩解特性研究

楊欽富 李 昂

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550081)

0 引言

紅層砂巖包括巖屑砂巖、泥巖、頁巖及砂巖、泥巖與頁巖等軟硬交替呈層狀的巖體[1],通常又統稱為“紅砂巖”,崩解現象是其水敏性的重要體現。西南地區是我國四大紅層地區之一,該區域由于城鎮化建設及當地紅層砂巖易于崩解的性質而導致大量地質災害發生,給當地經濟及人民生命財產構成了極大的威脅,因此,對紅層砂巖崩解特性的研究具有十分重要的意義。

試樣取自重慶萬州區G318國道沿線侏羅系紅層砂巖,完成了室內崩解試驗、浸水循環崩解試驗和耐崩解試驗。

1 室內崩解試驗

室內崩解試驗模擬自然條件下紅層砂巖的崩解條件,通過噴水模擬短期降雨。試驗采用塊度為15 cm,表面無明顯裂隙發育的新鮮樣和烘干樣(試驗中分別用Sx1/Sx2代表烘干樣與原狀樣):將4組樣品置于鐵架上,下方放置水盆,試驗于3月2日開始一直持續到4月7日共計36 d,并在3月14日對所有樣品噴水5 min,模擬降雨條件。

室內崩解試驗前后對比見圖1。

試驗中S1,S2,S3號巖樣除表面編號消失均無明顯反應,主要觀察記錄S4號(烘干樣41/天然樣42)的崩解過程現象如圖2所示。

放置1 d后,S41與S42表面均開始出現淺裂隙,2 d后,S41裂隙布滿整個表面,S42裂隙加深;至12 d后噴水結束時,S41與S42裂隙加深;噴水結束5 min后,S41與S42裂隙數量增多,間距變大;噴水結束至巖樣表面干燥后,41號裂隙雜亂,整體開裂,并且塊體右側在重力作用下開始掉落,S42裂隙加深;3月15日,S41號解體,S42無明顯變化;3月26日,S41右下部分解體掉落,S42號無明顯變化;3月31日,塊體上的編號逐漸不可見,S41崩解后的上部分巖石繼續解體掉落。整個過程中,裂隙由少變多,由表面逐漸貫通,并最終導致巖石失去整體性的破裂破壞。

2 干濕循環崩解試驗

干濕循環崩解試驗主要步驟如下:

1)將天然狀態標準試樣稱重后置于一敞口容器,注水至水位略高于巖樣。

2)觀察并按重要時間節點記錄描述試樣崩解過程及破壞現象。

3)初次浸泡時間設置為30 min,以后每次不低于12 h,在時間足夠后將試樣帶水整體利用篩網過濾,得到試樣浸水崩解后的殘留物。

4)將崩解殘留物置于托盤內放入烘箱,在105 ℃下烘干至恒重(每次烘干24 h,2 d一次干濕循環)。

5)記錄每種巖樣初始崩解所用浸水—烘干次數。

泥質粉砂巖只經歷2個干濕循環即整體破碎,砂巖經15次干濕循環后僅通過觸摸察覺試樣表面由光滑(制樣時表面打磨)變為顆粒明顯的粗糙感。干濕循環崩解試驗前后對比如圖3所示。

詳細記錄泥質粉砂巖每次浸水、烘干時崩解現象:

1)初始浸泡時未見試樣出現崩落現象;2)第二次浸水5 min~10 min可見試樣內部涌出氣泡,表面有少量氣泡附著;3)浸泡30 min可見試樣底端出現3條~4條裂隙,隙寬明顯,延伸較長,至1 h后整體碎裂;4)第二次烘干24 h后巖石整體崩解。

破壞過程見圖4。

3 耐崩解試驗

耐崩解試驗參照《巖石物理力學性質試驗規程第9部分:巖石耐崩解試驗》并改進,選取8組樣品,經多次干燥和濕潤的標準循環,以試樣殘留質量與原質量之比得到耐崩解性指數。

耐崩解試驗主要步驟如下:

1)稱量圓筒質量,將制好的20塊質量為25 g的巖樣放入圓柱形篩桶中;2)將裝有巖樣的篩桶置于105 ℃恒溫下的烘箱內至質量不再變化,取出冷卻后稱重;3)將裝有試樣的篩桶放置在水槽中,連接轉動裝置,向水槽內注入純水至貼近轉動軸并設置以20 r/min的轉動速度轉動10 min,待停止后取出圓筒,放入烘箱中 24 h至恒重,冷卻后稱量質量;4)重復上述步驟進行第二次的標準循環,直至巖樣殘留物質量保持不變;5)若剩余巖樣仍無明顯崩解變化,則繼續進行循環崩解完成5次;6)崩解完成后,將篩桶內的剩余崩解物烘干并稱重,記錄見表1。

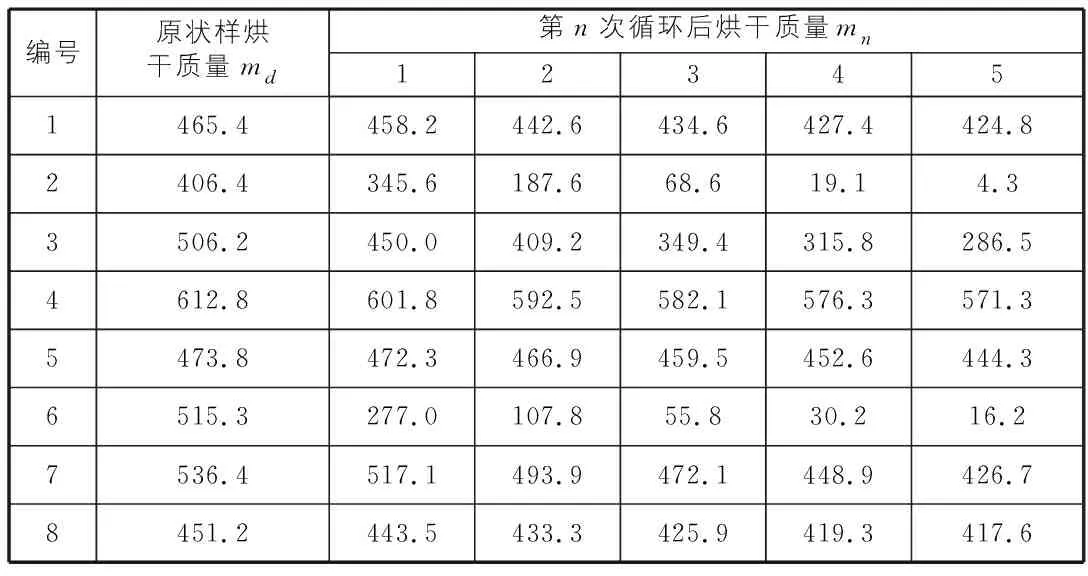

表1 巖石耐崩解試驗原始記錄表

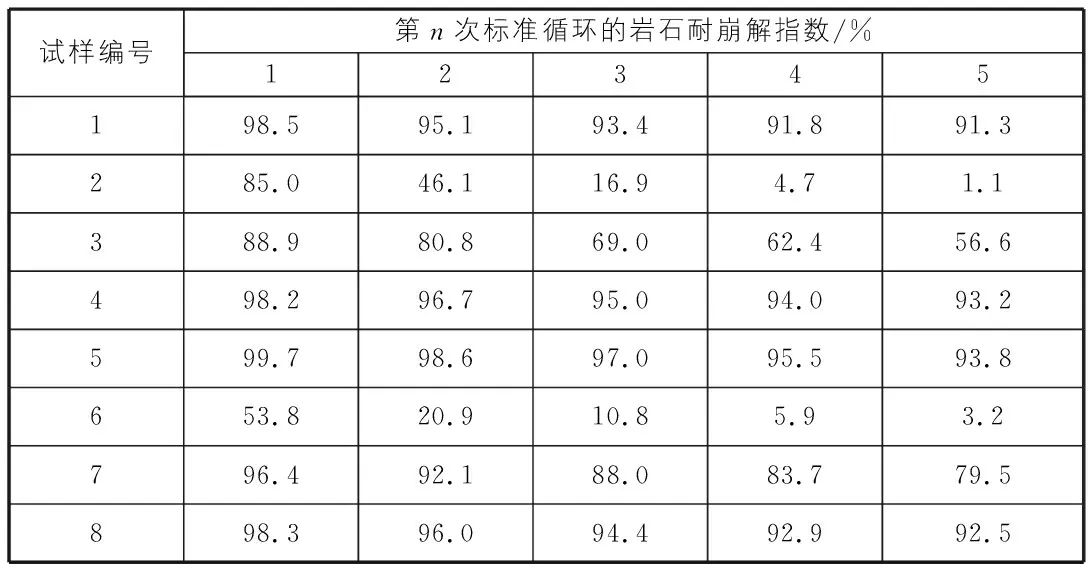

隨著崩解循環次數的增加,篩桶中剩余殘留樣品的質量降低,計算得各試樣經標準循環后的耐崩解指數見表2。

表2 不同巖樣耐崩解指數與循環次數統計表

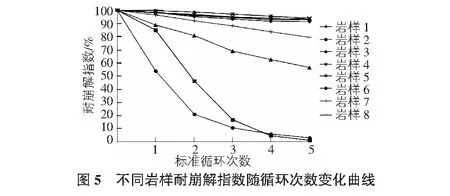

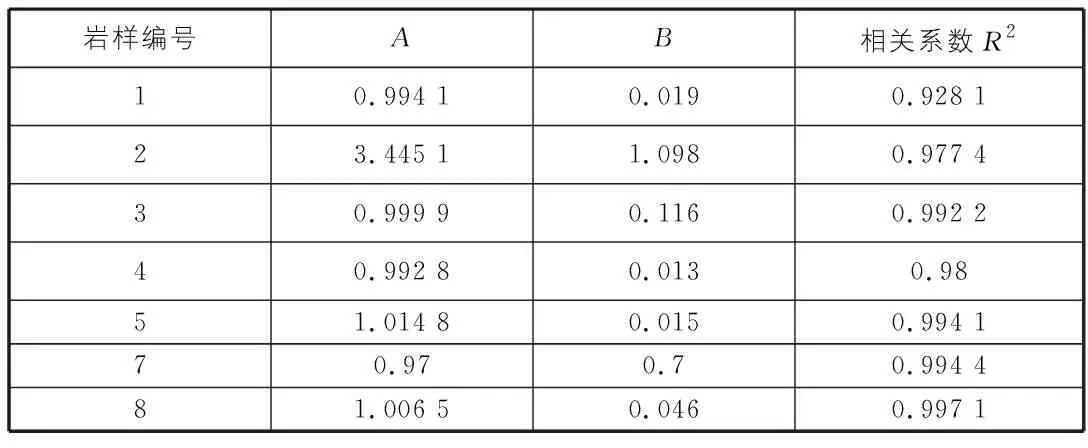

隨標準循環次數的增加,耐崩解指數持續減小,變化曲線見圖5。本文采用指數函數Idn=Ae-Bn(n為大于0的自然數)進行擬合得到表3,可知耐崩解指數與標準循環次數滿足指數函數規律。

表3 指數函數擬合參數及相關系數

巖樣編號AB相關系數R210.994 10.0190.928 123.445 11.0980.977 430.999 90.1160.992 240.992 80.0130.9851.014 80.0150.994 170.970.70.994 481.006 50.0460.997 1

4 結語

本文以重慶市G318國道沿線紅層砂巖為研究對象,采用室內崩解、浸水循環崩解和耐崩解試驗對其崩解特性進行分析,主要結論有:

1)巖石崩解是漸進的過程。室內自然條件下巖樣均無明顯崩解現象,含水狀態對其崩解特性影響極大,在飽水及失水的過程中崩解現象較為顯著。

2)不同巖性巖石崩解特性差異明顯,含泥質砂巖及粉砂巖在干濕循環作用下崩解現象明顯,巖屑砂巖無明顯崩解現象。

3)耐崩解試驗中,隨標準循環的次數增加,耐崩解指數變小,耐崩解指數與循環次數基本服從公式Idn=Ae-Bn。