“假說—演繹法”與理性思維的培養

魏述濤

“假說—演繹法”是現代科學研究中常用的一種科學方法,是在提出假說的過程中,演繹出推論,在實驗檢驗和修正中得出結論的一種研究方法。那么,什么是假說—演繹法?在提出假說的基礎上,如何演繹出推論,發展思維呢?下面,筆者以人教版高中生物必修二第一章第1節《孟德爾的豌豆雜交試驗(一)》中的“一對相對性狀的雜交實驗”為例進行具體說明。

一、“假說—演繹法”的提出與內涵

“假說—演繹法”的思想源自法國哲學家笛卡爾。《方法論·情志論》一書中提到:“因為我覺得其中的推理環環相扣,后面的推理被前面的推理證明,前面的是后面的因;前面的也被后面的證明,后面的是前面的果。”[1]笛卡爾在推理前提出了相應的假設,用假設解釋事實,得出結果,并對結果進行證明。這應該是“假說—演繹法”思想的雛形。《笛卡爾的人類哲學》一書對“演繹”做了明確闡釋,并將“演繹”與“直觀”進行了比較:“‘演繹也是理智的活動,但與‘直觀不同,它們不是理智的單純活動,必須先假定某些真理或定義,之后憑借這些定義推出一些結論。”[2]可見,笛卡爾是把自己的想法作為假說提出來,并用假定的真理去推論,演繹出結論,而這個結論可以應用到其他事實中。

“假說—演繹法”經過不斷地演變和凝煉,最終以概念的形式出現在高中生物教材。在教材中,“假說—演繹法”是指在觀察和分析的基礎上提出問題,通過推理和想象提出解釋問題的假說,根據假說進行演繹推理,再通過實驗檢驗演繹推理的結論。如果實驗結果與預期結論相符,就證明“假說”是正確的,反之,說明“假說”是錯誤的。將“假說—演繹法”應用于生物科學研究,不僅能夠發展學生的邏輯推理能力,幫助學生形成理性思維,還有助于提升學生的生物核心素養。

二、“假說—演繹法”與傳統探究的對比分析

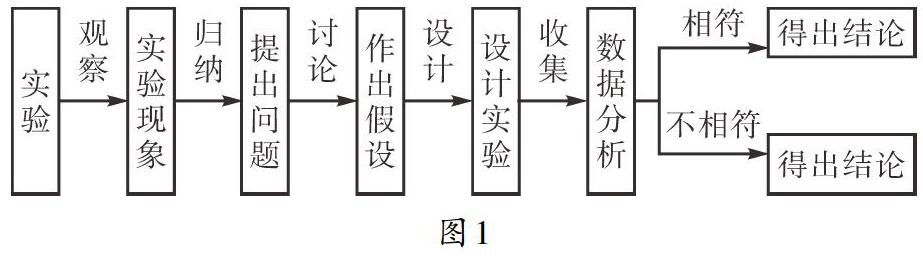

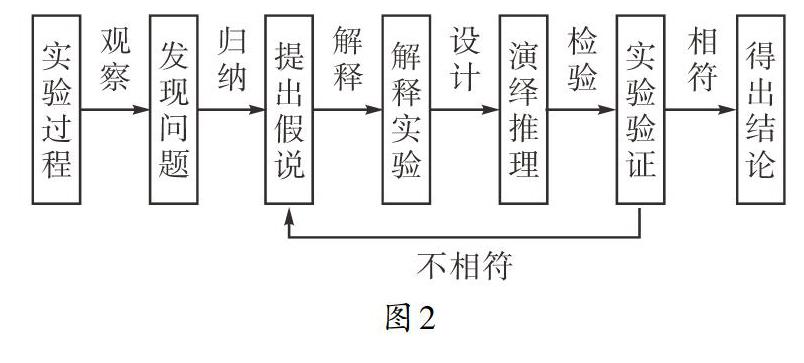

傳統探究過程的基本流程(如圖1)是:觀察實驗現象→提出問題→作出假設→設計實驗→數據分析→得出結論。傳統探究過程雖然能夠引導學生開展探究性活動,但已經形成了固定的探究流程,比如學生提出問題后就開始設計實驗,然后對實驗結果進行分析并得出結論。學生一直沿著固有的思維開展探究活動,思維和推理能力沒有得到發展,導致思維創新不足,科學思維能力較為薄弱。而“假說—演繹法”的實施流程(如圖2)是:觀察實驗過程→在分析中提出問題→逐步提出假說→解釋實驗現象→設計并演繹→實施實驗→得出結論。

對比分析可知,“假說—演繹法”是在實驗過程中生成問題,在解決問題過程中提出假說,假說不是在實驗現象出現后提出的,而是在分析實驗過程中逐步提出的,并且要運用假說逐步解釋實驗過程。此外,學生還要設計實驗進行演繹,并預期實驗結果,通過開展實驗來驗證“演繹”是否正確,從而得出結論。也就是說,“演繹”是應用這些原則建立一些定理和命題。[3]總之,“假說—演繹法”是實驗者在實驗過程中,在觀察、歸納的基礎上提出假說,以假說作為理論解釋實驗現象,演繹出一個可以支持假說的結論,并應用到相關實驗的科學探究過程。

三、以讀促寫,引導學生理解“假說—演繹法”

“假說—演繹法”在教材中以文字描述的形式占據一定的篇幅,學生在理解方面難度較大。在考查這部分內容時,遺傳類題目往往以生成性簡答題為主,這就要求學生內化“假說—演繹法”,不僅能夠提出假說,還要演繹出結論,生成答案。教學中,教師先要指導學生閱讀教材內容,通過“問題導學”的形式,引導學生發現問題,提出假說,在分析實驗過程中運用“假說”解釋實驗的合理性,然后分組討論,設計演繹推理的過程,從而得出結論并證明假說是正確的。教師不僅要指導學生進行深度閱讀,還要讓學生嘗試寫出來,讓讀轉化為寫,這樣才能呈現學生的思維過程,最后通過匯報學習成果,反饋學生掌握知識的程度,同時要設計有針對性的遺傳類題目檢驗學生是否能夠運用“假說—演繹法”解決實際問題。以讀促寫的形式有助于學生進入深度學習,內化知識,達到運用知識解決問題的目的。

四、以“問題導學”內化“假說—演繹法”

(一)觀察實驗,提出問題

在分析“一對相對性狀的豌豆雜交實驗”時,教師要引導學生對實驗過程中出現的現象提出相應的問題。例如,教師在講授時可以提出問題:F1代全部為高莖,說明什么?F1代中沒有表現的隱性性狀消失了嗎?學生在觀察F2代出現的現象后,會思考并生成問題:F2代為什么會出現性狀分離?3∶1的性狀分離比是偶然嗎?圍繞這些問題,師生展開討論。

(二)提出假說,解釋實驗

在分析上述實驗時,教師可先提出假說:(1)遺傳因子決定了生物的性狀;(2)遺傳因子在生物體細胞中是成對存在的,一個來自父方,一個來自母方;(3)在F1代中顯性遺傳因子對隱性遺傳因子具有顯性作用。這幾個“假說”能夠解釋基因組成和F1代的實驗現象。接下來,教師就要引導學生對F2代出現的性狀分離現象和3∶1的性狀分離比例提出假說。學生會思考:F1代減數分裂時,成對的遺傳因子在減數分裂第一次分裂后期分離,最終得到的配子中只含有每對遺傳因子中的一個。這樣就可以解釋F2代的性狀分離現象了。假如雌雄配子不隨機結合,子代會出現什么情況?在“問題”的驅動下,學生提出假說:受精時,雌雄配子是隨機結合的。在分析實驗過程中,教師不要一次性地把全部“假說”都呈現給學生,而是要在分析實驗過程中逐步引導學生提出核心假說,為演繹推理做好鋪墊。

(三)演繹推理,深入探究

為解釋實驗而提出的假說,不僅要能夠解釋原有的實驗現象,還要成為預測其他實驗結果的理論依據。因此,教師在分析實驗后,要進一步提出問題:假說的核心是F1代產生了兩種類型的配子,比例為1∶1,如何證明這是正確的?配子是看不到的,如何設計實驗才能證明這一點?再引導學生演繹實驗過程。這時學生就會想到隱性純合子只能產生一種類型的配子,若讓F1代與這樣的個體雜交,子代如果有兩種表現型且比例為1∶1,就可以說明F1代通過減數分裂產生了兩種類型的配子,也就能夠說明等位基因在產生配子時發生了分離,且分別進入不同的配子遺傳給了后代。根據推理,教師再讓學生設計實驗并進行驗證,引出孟德爾的“測交實驗”,并畫出遺傳圖解,進一步完成演繹推理過程。學生完成實驗設計后,教師再指導學生閱讀教材,理解“測交實驗”的意義,這樣做有利于培養學生的理性思維。

五、運用“假說—演繹法”解決遺傳類題目

遺傳定律是高考理綜生物必考內容,大多以非選擇題的形式出現。題目給的信息量比較大,解題的條件則常常隱藏在給出的實驗中,很多考生還未讀完題目就產生了畏難情緒。筆者分析近3年全國卷理綜生物試題遺傳類題目發現,常考的解題方法是“假說—演繹法”,統計如下表:

分析上表可知,遺傳類題目的考查從知識考查向解題方法考查轉變。這就要求教師不僅要教給學生知識,還要教給學生解題的方法。因此,考生要將“假說—演繹法”內化為自己的思維方式,從題目給出的實驗去分析,依據“假說—演繹法”的探究流程形成解題思路。下面,筆者以近年高考試題為例說明解答此類型題目的方法。

【2017全國卷Ⅰ】某種羊的性別決定為XY型。已知黑毛和白毛由等位基因(M/m)控制,且黑毛對白毛為顯性。某同學為了確定M/m是位于X染色體上,還是位于常染色體上,讓多對純合黑毛母羊與純合白毛公羊交配,子二代中黑毛∶白毛=3∶1,我們認為根據這一實驗數據,不能確定M/m是位于X染色體上,還是位于常染色體上,還需要補充數據,如統計子二代中白毛個體的性別比例,若 ,則說明M/m是位于X染色體上;若 ,則說明M/m是位于常染色體上。(題目內容有刪減)

解析:從題干中可以獲取三個關鍵信息,即黑毛和白毛的顯隱性關系、親本是純合黑毛母羊和純合白毛公羊、統計子二代性狀及性別。題目要求寫出子二代出現什么現象,才能說明這對基因是位于X染色體或常染色體上。在獲取以上信息后,可以把題目中的說明作為“假說”,然后用這一“假說”進行演繹,推理出結論,從而生成答案。M/m位于X染色體上,會出現白毛個體全為雄性;M/m位于常染色體上,會出現白毛個體中雄性∶雌性=1∶1。

【2016全國卷Ⅰ】已知果蠅的灰體和黃體受一對等位基因控制,但這對相對性狀的顯隱性關系和該等位基因所在的染色體是未知的。同學甲用一只灰體雌蠅與一只黃體雄蠅雜交,子代中♀灰體:♀黃體:♂灰體:♂黃體為1∶1∶1∶1。同學乙用兩種不同的雜交實驗都證實了控制黃體的基因位于X染色體上,并表現為隱性。請根據上述結果,回答下列問題:

(1)僅根據同學甲的實驗,能不能證明控制黃體的基因位于X染色體上,并表現為隱性?

(2)請用同學甲得到的子代果蠅為材料設計兩個不同的實驗,這兩個實驗都能獨立證明同學乙的結論。(要求:每個實驗只用一個雜交組合,并指出支持同學乙結論的預期實驗結果。)

解析:(1)根據“假說—演繹法”的解題思路,先提出假說——假設控制黃體的基因為隱性,且位于X染色體上;接下來運用這個假說進行推理,就可以得出雜交子代雌雄都表現為灰體,這與題目給出的子代現象不相符。所以答案是——不能。

(2)題目中已經說明乙同學用兩組實驗證明了控制黃體的基因位于X染色體,并表現為隱性,實際上這就是“假說”,利用這一“假說”進行推理便可得出答案。根據伴性遺傳知識可知,有兩個雜交組合可以說明題目的要求,即讓雌性黃體果蠅和雄性灰體果蠅雜交,若后代中所有的雌性果蠅都表現為灰體性狀,雄性果蠅都表現為黃體性狀,就可以說明控制黃體的基因是隱性性狀,且位于X染色體上;或讓雌性灰體果蠅和雄性灰體果蠅雜交,若后代中雌性果蠅全部都表現為灰體性狀,雄性果蠅中灰體性狀和黃體性狀各占一半,就可以說明控制黃體的基因是隱性,且位于X染色體上。

通過解析遺傳類題目可知,學習“孟德爾遺傳定律”這一內容時,學生不僅要能夠通過實驗分析掌握遺傳學基礎知識,還要運用“假說—演繹法”解決問題。教學過程中教師要提倡“以讀促寫”的學習方式,不僅讓學生閱讀教材中的經典實驗,還要閱讀與實驗相關的內容,在閱讀中生成問題,通過合作學習解決問題,讓科學研究的方法落實在學生的讀與寫中。因此,采取“以讀促寫”的方式培養學生的實驗能力和探究能力,對于提升學生生物學科核心素養和理性思維能力具有一定的意義。

參考文獻

[1]笛卡爾,鄭文彬譯,2012.《方法論·情志論》南京:譯林出版社,50.

[2]笛卡爾,劉燁譯,2008,《笛卡爾的人類哲學》,呼倫貝爾:內蒙古文化出版社,18.

[3]笛卡爾,鄭文彬譯,2012.《方法論·情志論》南京:譯林出版社,18.

(責編 歐孔群)