淺談GAR2型主動防護網在崩塌治理工程中的實際應用

朱冬 金鵬

摘 要:本文以浙江省蘭溪市蘭江街道橫山崩塌為例,基于崩塌的成因、破壞模式以及邊坡地質環境要求,提出采取全粘結型錨桿+GAR2型主動防護網為治理手段。同時總結了GAR2型主動防護網的適用條件,為今后類似地質災害的防治提供了工程借鑒。

關鍵詞:崩塌;GAR2型主動防護網;地質災害;治理工程

1 工程概況

崩塌所在邊坡位于蘭溪橫山風景區南側(屬于景區主干道),為上世紀60年代采石、修路切坡形成,對坡下公路上過往的人員車輛構成潛在威脅。

2 地理地質環境條件概況

勘查區屬侵蝕剝蝕丘陵地貌,相對高差110米,區內植被發育好,屬亞熱帶季風氣候區,錢塘江水系。滑坡勘查區出露地層為第四系和白堊系上統金華組(K2j)粉砂細砂巖、粉砂質泥巖、砂礫巖,地層產狀為0-45°∠10-25°。

3 崩塌地質災害體特征

3.1崩塌地質災害形態特征

崩塌所在邊坡長20-656m不等,高3-17m,坡度70-80°,坡向與自然斜坡的坡向大部分基本一致。邊坡巖性主要為粉砂細砂巖與粉砂質泥巖(泥質粉砂巖)互層或粉砂細砂巖夾粉砂質泥巖,局部見含礫砂巖夾層。地層傾向以北北東為主,與邊坡及山體自然斜坡坡向相反或小角度斜交,傾角多小于20°。野外調查在(2)號邊坡發現3處小崩塌(編號BT1-BT3),并根據邊坡危巖險石分布的密集程度在(2)號、(5)號、(12)號、(14)號邊坡上分別劃定8個危巖區,單個危巖區面積數十平米,危巖區以外的邊坡均有斷續或零星局部的危巖分布。

3.2滑坡引發與影響因素

(1)地層巖性與巖體結構:勘查區邊坡巖性以軟硬相間的粉細砂巖與粉砂質泥巖互層為主,節理裂隙較發育,并易產生張性裂隙,其中一組順坡向節理與其余與其余節理相互切割,產生危巖體。(2)自然因素:邊坡裸露巖體經長期的風化、剝蝕、凍融、地表水沖刷,地下水滲流等,在一定程度上破壞巖體結構的完整性,尤其是地下水的作用降低了巖體結構面的抗剪強度。(3)人類工程活動:早期坡體上不合理、無序采石和切坡修路改變了原始坡體形態和應力平衡狀態。

3.3滑坡危害程度評價

橫山崩塌地質災害隱患對坡腳過往車輛、行人的生命財產構成嚴重的威脅。

4 設計方案

滑坡體前緣設置抗滑樁支擋,樁間設置鋼筋砼擋土墻,樁頂連續梁連接;不穩定邊坡采用C25鋼筋砼擋墻支擋;并設置綜合截、排水系統。

4.1除險、坡面清理

依據調查報告,人工清除崩塌堆積體53m3。人工清除危巖體,總計490m3。人工清除16段調查邊坡(26250m2,含擬掛網段)的零星危巖、浮石(具體由勘查人員、施工隊進行現場確定)以及擬掛網段邊坡(11850m2)的樹木等雜物。

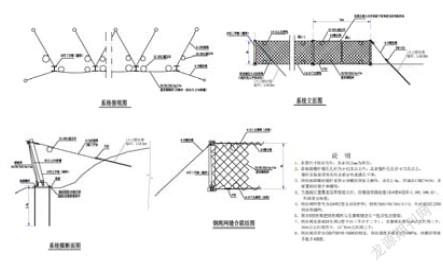

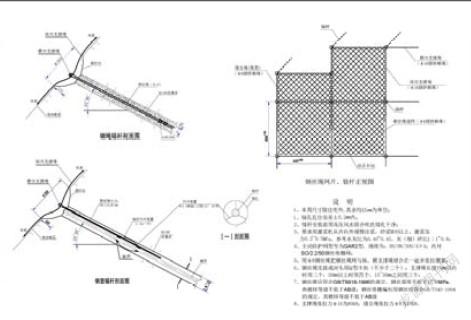

4.2主動防護網

防治對象主要以2號、5號(局部)、6號(局部)、7號、8號邊坡為主。(1)坡體采用全長砂漿粘結鋼絲繩錨桿(2φ16@4.5m,L=4.5m,孔徑75,入射角25~30°)及鋼筋錨桿(φ25@4.5m,L=6m、9m、12m不等,孔徑110,入射角25~30°)進行加固,間排距均為4.5m;(2)坡面用SNS柔性主動鋼絲繩網進行防護(D0/08/300/4×4鋼絲繩網護坡,內層襯S0/2.2/50/2.4m×9.2m鋼絲格柵網,縱(橫)向支撐繩用φ16鍍鋅鋼絲繩)。防護面積初步定為11650m2;

4.3被動防護網:

主要防治防治對象以5號(局部)、6號(局部)、12號、14號、15號邊坡為主設置三段(CD段斜長120m,EF段斜長230m,GH段斜長140m)4m高柔性被動防護網防護落石、滾石。

5 抗滑樁的適 用性條件

根據邊坡基本特征,邊坡較高,受風化影響,崩塌斷斷續續發生。考慮生態環境美觀,采用主動防護網進行坡面防護;針對大塊危巖采用全粘結型長錨桿進行坡體加固。

6 結論

(1)崩塌的設計方案應考慮其破壞模式及場地的實際情況,GAR2型主動防護網技術表面危巖防護效果較好,治理后有利于綠化,對地質環境影響較小。

(2)本文結合工程實例,對GAR2型主動防護網適用性進行了總結,為今后類似地質災害的處置提供了工程借鑒。

參考文獻

[1] 《鐵路沿線斜坡柔性安全防護網》TB/T3089—2004;

作者簡介:

朱冬(1984— ),男,碩士研究生,工程師,從事地質技術工作。