此生迢迢乘云歸

陳小艾

1

從小我便特別羨慕謝云歸有一個(gè)博學(xué)儒雅的父親和一個(gè)謙和賢淑的母親。在這個(gè)巴掌大的小城里,謝云歸的父母可以說(shuō)是很有學(xué)識(shí)的人,以至于當(dāng)我還在琢磨怎么才能從父母那里多討點(diǎn)零花錢(qián)時(shí),跟我同齡的謝云歸已經(jīng)能獨(dú)自閱讀多本經(jīng)典作品了。

聽(tīng)大人說(shuō),謝云歸的父親是江蘇人,母親是浙江人,兩人均是上海某高校畢業(yè)的高材生。畢業(yè)那年,他們來(lái)到我們北方這座灰撲撲的小城,謝云歸的父親成了一名石油勘探工程師,母親則留在當(dāng)?shù)氐囊凰妥拥軐W(xué)校做了一名高中語(yǔ)文老師。

這座小城因油而興,匯聚了無(wú)數(shù)來(lái)自天南海北的異鄉(xiāng)人,他們?cè)谶@里有了一個(gè)共同的名字——油田人。

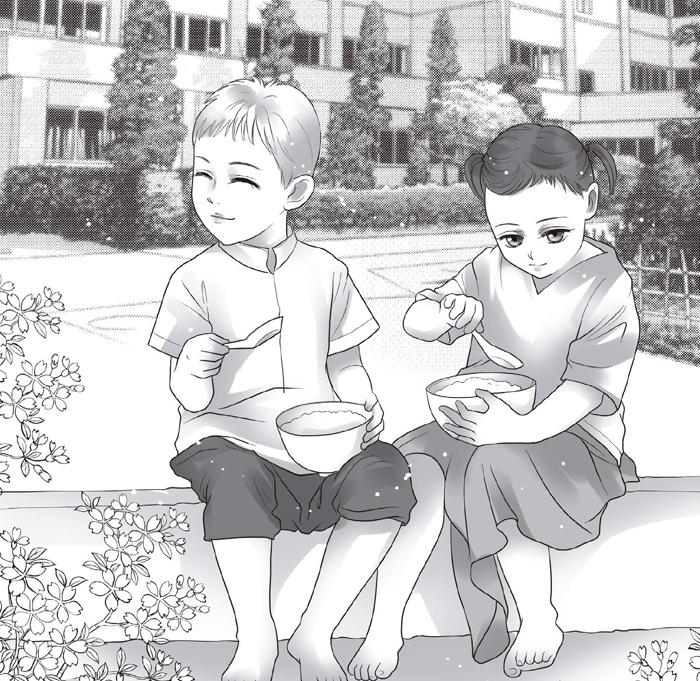

謝云歸是我幼兒園時(shí)期的同學(xué),關(guān)系更親密一些是后來(lái)我們成了同桌。跟他熟了以后我沒(méi)事便往他家跑,除了對(duì)他家那滿(mǎn)滿(mǎn)一書(shū)柜的書(shū)生出蓬勃的好奇心外,還格外喜歡謝母做的蟹殼黃、雞肉粥等南方特色吃食。

小時(shí)候我媽喜歡給我扎兩個(gè)羊角辮,我因?yàn)樨澇杂行雰悍剩忠驗(yàn)樵?huà)多古靈精怪格外惹人喜歡。那時(shí),總有大人愛(ài)開(kāi)玩笑說(shuō)我長(zhǎng)大了后要做謝家的兒媳,小小年紀(jì)的我似懂非懂,在聽(tīng)說(shuō)做了謝家兒媳就能天天跟謝云歸和他的父母在一起后,我毫不猶豫地點(diǎn)頭答應(yīng)。

那時(shí)我總是偷偷羨慕謝云歸,覺(jué)得能在這樣一個(gè)家庭里長(zhǎng)大真幸福啊。

時(shí)光呼嘯而過(guò),在幼兒園相識(shí)后,我跟謝云歸又一起讀完了小學(xué)、初中,升入了謝母任教的高中,那是我們當(dāng)?shù)刈詈玫囊凰咧校虒W(xué)質(zhì)量全國(guó)聞名。……