安徽安慶明代紀年墓出土金冥錢

陳 璟 (安慶市博物館)

2016年2月,安徽省安慶市山口鄉百子村因道路施工意外發現了一座明代墓葬。鑒于該墓葬封土層被嚴重破壞,安慶市博物館組織工作人員對其進行了搶救性考古發掘。該墓系三合土澆漿墓[1],坐北朝南,三棺呈東西向并列排布;結合出土的墓碑銘文可知,該墓為一夫二妻合葬墓,其中M1a和M1b共處一室,M1c附葬其右。墓碑鐫刻有“萬歷五年”明確的紀年銘文,且出土多件較有價值的器物,現將該墓出土的二枚金冥錢情況,作簡要介紹和分析,以求教于方家。

一 出土文物情況

“積玉堆金”1枚,金質,錢徑36、穿徑6、肉厚1mm,重2.59g。出土于M1a棺內墓主口部。此錢系金片裁剪而成,方孔圓形,主紋飾由點連線構成,近外緣處有陰刻弦紋一周以示外郭,由外到內以重環弦紋相隔,外郭弦紋內裝飾卷草紋;內圈由四出紋分隔,每道出紋兩側并飾波曲紋,并被分隔成上下左右四個區域, 鏨刻錢文“堆金積玉”分列其中,楷書,對讀;內郭四周旁亦裝飾點線紋,并與四出紋相連,錢穿系鏨鑿而成。

積玉堆金 金冥錢

“天下太平”1枚,金質,直徑33、穿徑4、肉厚1mm,重2.59g。出土于M1b棺內墓主口部。此錢系金片裁剪而成,方孔圓形,圓度不甚中規,主紋飾亦由點連線構成,近外緣處有陰刻弦紋一周以示外郭;穿孔略呈四決,穿孔的上下或左右,有半圓形陰刻弧線兩道, 兩兩相背,互相對稱,四條弧線共同構成穿孔的兩道內郭;弧線兩邊向外延伸直到外郭,與穿孔另外兩個略作內弧的邊一并形成四出紋,并被分隔為上下左右四個區域,鏨刻錢文“天下太平”分列其中,楷書,直讀,錢文與前者相較略顯拙樸。錢穿亦系鏨鑿而成。

天下太平 金冥錢

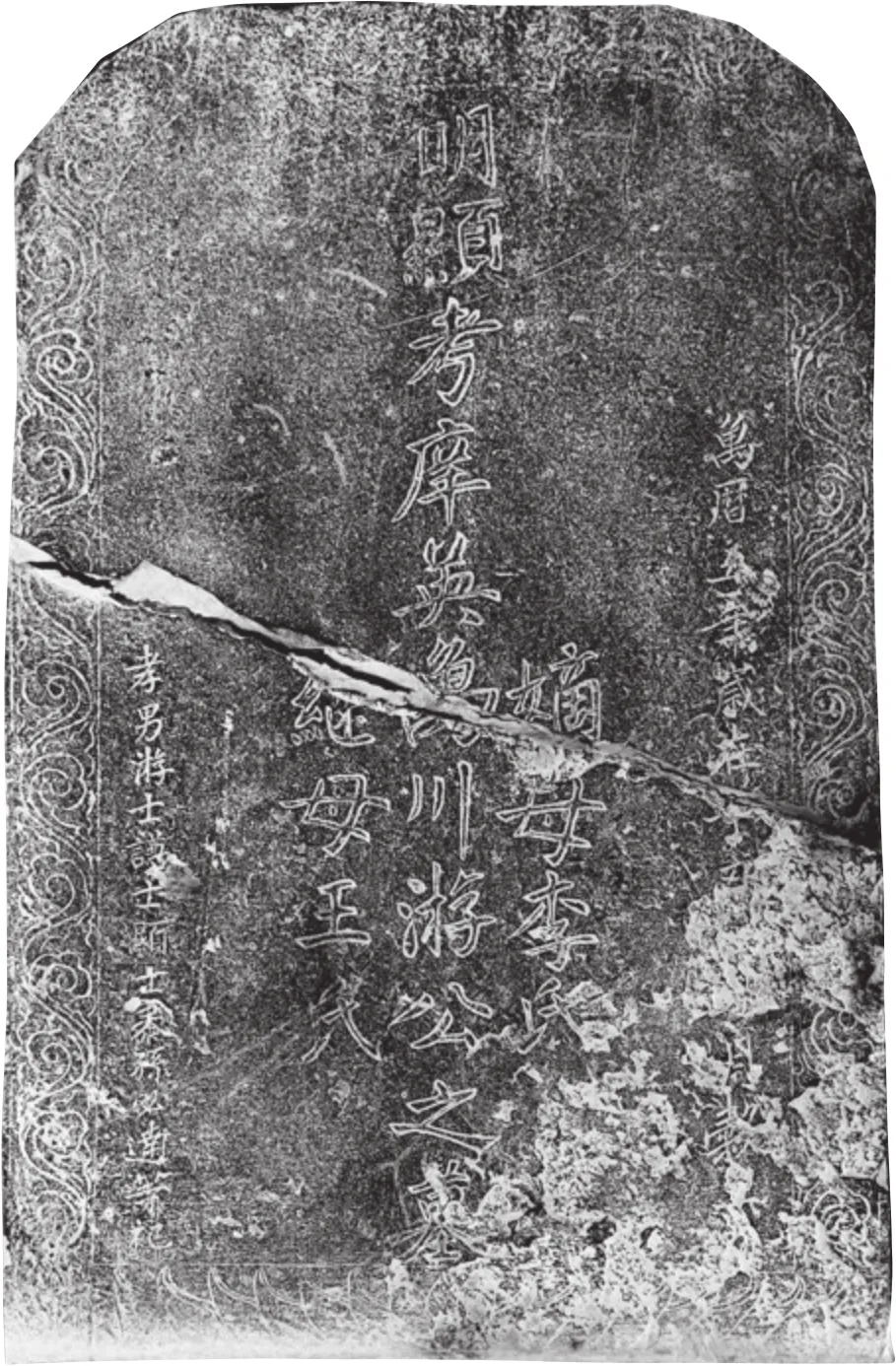

此外,在墓葬南側約1米處,發現一通石碑,碑通長158、寬62、厚14、座長73cm,長方形型底座,青石質,碑體出土時已斷裂,碑文為雙鉤體楷書,環飾祥云紋、蓮花紋。從右至左鐫刻碑文:“萬歷五年歲在丁丑□□月谷旦”;“明顯考庠英萬川游公、嫡母李氏、継母王氏之墓”;“孝男:游士謙、士顯、士泰、孫:必達等祀”。碑文中“萬川”應為游氏郡望或別號,且“萬”字第一橫劃皆作缺筆狀。

碑文拓片

二 出土金冥錢的性質

在已發現的宋元墓葬中,金冥錢時有出土,多以年號、吉語和祈福語為主要題材,并出現金銀冥錢共用的現象,如安慶棋盤山元墓[2]、蘇州張士誠母曹氏墓[3]。至明代,金銀冥錢數量大為增多[4],題材更趨于豐富,其中以南京將軍山發現的明黔寧王沐英家族墓為典型代表,沐英是明朝開國功臣,世代鎮守云南,族人死后均歸葬南京,地位極為顯赫,殮葬之器亦極盡奢華。沐氏家族墓出土的金銀冥幣數量較多,均集中發現于后室棺床上[5]。特別指出,沐英曾孫鎮南將軍沐瓚墓出土的四季花卉紋金冥錢,直徑達20.1cm,重達375g,是迄今為止國內發現體積最大的金質冥錢[6],墓主下葬年代為明成化十七年(1481年),可視為這一喪葬習俗發展的高峰階段。

值得注意的是,與多數已發掘的明代墓葬不同,這二枚金冥錢分別出土于M1a和M1b墓主口部,應與“口中含幣”習俗有關[7]。追溯歷史,“口中含物”習俗濫觴于新石器晚期,在大汶口文化的一些遺址中曾發現有死者人口含石、陶小球的現象,至商周時期墓葬中大量發現口含玉、貝的禮俗,逐漸演化為后世的死者“口中含幣”,時至今日,許多民族依然保留著這一風俗習慣[8]。關于此墓出現的“口中含幣”現象,亦可視為這種習俗的延續。

此外,二枚金冥錢無論從成色與工藝進行比較,都存在明顯差異。其原因或與死者的性別、身份地位有直接聯系。

三 余論

有學者曾對明代殉葬金冥錢的現象進行數據統計,統計顯示這種喪葬習俗在明代中后期尤為流行,關于產生此類現象的原因,被推測與儒家思想中“孝道”有關[9]。深入分析,由于宋代以來,程朱理學備受統治者推崇,其所倡導的完備“喪葬之禮”正是孝道的直接體現。

從該墓南側出土的墓碑銘文可知,男性墓主為游姓,身居“庠英”,即庠生之列,屬于一般士人階層。明洪武五年頒布的《士庶人喪禮》規定:“庶民襲衣一稱,用深衣一、大帶一、履一雙,裙袴衫襪隨所用。飯用粱,含錢三[10]。”雖然明廷頻繁頒發禁令,防止喪葬制度出現逾制現象,但由于明代中后期朝政腐敗、宦官當道、政令不通,逾制現象仍時有發生[11]。墓主游氏入列庠生,是沒有官位品級的士人,使用金冥錢口含下葬,或有違反了當時的喪禮儀規之嫌。

此外,作為喪禮規定的“含錢”,本應是流通的行用錢,但在實際使用時,必然也受到墓主的經濟條件影響。明中葉以降,江南經濟進入高度成長時期,農工商各業蓬勃發展,多層次市場的形成及市場經濟的活躍,刺激了江南地區經濟與社會更加繁榮,趨于富裕的社會生活直接導致社會風尚由儉入奢[12],喪葬觀念亦然。同時,社會風氣的變化,推動了大量士人階層開始轉向市場,兼從賈業,從而形成獨具特色的士紳階層。從墓葬規模及出土遺物來看,推測男性墓主游氏也可能是位鄉紳。

綜上所述,安慶山口鄉發現的明墓為典型紀年墓,碑文明確記載時間是明萬歷五年(1577年),具有時間標尺意義。男性墓主為當地的士人階層,出土的二枚金冥錢是“口中含幣”喪葬習俗的延續,為研究晚明時期普通士人階層的喪葬習俗和錢幣的年代判斷增添了重要的實物資料。

注釋:

[1]“一般是以石灰、泥土和砂子三種材料用黏液(糯米或蓼葉、楊桃藤等植物熬成的汁水)調和而成,又稱灰漿。用灰漿澆筑的墓葬,現在通稱澆漿墓。”參見張學鋒:《中國墓葬史》,廣陵書局,2009年,揚州,第541頁。

[2]據簡報可知,該墓為元大德五年(1301年)尚書右丞范文虎夫婦合葬墓,墓葬保存完整。金銀冥錢出土于槨室的木柜中,錢文有“天下太平”、“早升天界”等字樣,推測曾縫制于衣被或絲織物之上,參見白冠西:《安慶市棋盤山發現的元墓介紹》,《文物參考資料》1957年第5期。

[3]由于該墓使用多層密封措施,墓內器物皆較為完好,發現的金銀冥錢皆用黃絲線穿綴于被褥之上,詳見郭遠謂:《蘇州吳張士誠母曹氏墓清理簡報》,《考古》,1965年第6期。

[4]鄔俊:《明代沐氏家族墓葬研究》,南京大學碩士學位論文,2012年,第42頁。

[5]沐斌為明初開國功臣沐英后人,襲封黔國公,下葬時代為明景泰年間,該墓被盜,墓室擾亂嚴重,金銀冥幣出土于中后室,多為素面,少量鏨刻有“長命富貴”字樣,詳見南京市博物館、江寧區博物館:《南京將軍山明代沐斌夫婦合葬墓發掘簡報》,《東南文化》,2013年第2期。

[6]陳璟:《花團錦簇:沐瓚墓花卉紋金冥幣》,《考古匯》公眾號,2016年2月3日;原載《收藏快報》,2016年1月27日,第14版。

[7]王維坤:《絲綢之路沿線發現的死者口中含幣習俗研究》,《考古學報》,2003年第2期。

[8]李朝全:《口含物習俗研究》,《考古》,1995年第8期。

[9]該文統計數據中提出正統六年的梁莊王墓為發現明代金冥錢時代上限,實則是洪武二十二年(1389年)的魯荒王墓,參見楊海濤:《略論明代的金質瘞錢》,《中國錢幣》,2007年第3期。

[10](清)張廷玉:《明史·卷六十·志第三十》,中華書局,1974年,北京,第1492頁。

[11]泰州市博物館:《江蘇泰州明代劉鑒家族墓發掘簡報》,《文物》,2016年第6期。

[12]樊樹志:《晚明大變局》,中華書局,2015年,北京,第208頁。