土壤重金屬的超富集植物研發利用現狀及應用入侵植物修復的前景綜述

黃明煜, 章家恩,2,3,*, 全國明, 郭靖

1. 華南農業大學資源環境學院生態學系, 廣州 510642

2. 農業部華南熱帶農業環境重點實驗室, 廣州 510642

3. 廣東省現代生態農業與循環農業工程中心, 廣州 510642

4. 廣州城市職業學院城市建設工程系, 廣州 510405

1 前言

隨著工業化、城市化以及社會經濟的快速發展,環境污染和生態破壞問題日益嚴峻, 威脅著人類的健康生存和可持續發展, 其中重金屬對土壤環境的污染、破壞尤為嚴重[1,2]。土壤重金屬污染主要來源于工業廢渣、廢氣中重金屬的擴散、沉積和含重金屬廢水灌溉, 以及含重金屬的農藥、肥料的大量施用等[3]。全國土壤重金屬的總點位超標率為 16.1%,受Cd、Hg、As、Cr、Pb污染的耕地面積約為2000萬公頃, 每年因重金屬污染而損失的糧食約為 1000萬噸, 受污染糧食多達 1200萬噸, 經濟損失至少200億元[4,5]。土壤重金屬污染具有隱蔽性、長期性、滯后性等特點, 不僅會導致土壤退化、農作物產量和品質的降低, 還可能通過直接接觸或食物鏈傳遞危及人類健康與生命安全[6-8]。因此, 土壤重金屬污染的治理已成為當前環境科學界急待解決的重大課題[9]。

國內外常采用深耕法、客土法、電化學法、化學淋洗法、生物修復法等來處理土壤重金屬污染問題, 但由于各類方法均有一定的局限性, 迄今為止,尚未找到一種高效、安全且可廣泛應用的修復措施。總體而言, 物理、化學方法需消耗大量的人力、物力、財力, 成本較高, 也不能從根本上清除土壤重金屬, 存在占用土地、滲漏和二次污染等問題。生物修復技術作為一種新型治理方法, 具有原位修復、改善生態環境、提高土壤肥力以及對環境擾動小等優點, 日益受到研究者、實踐應用者以及政府管理部門的重視和關注[10]。

植物修復技術是指利用植物吸收、降解、揮發、過濾、固定等作用, 凈化土壤、水體中的重金屬元素的一類生物修復技術[11], 具有廣闊的應用與發展前景, 可廣泛應用于土壤重金屬污染的治理, 但如何提高植物修復技術的綜合效率是目前面臨的較大困境。近20多年來, 尋找和篩選生物量大、生長迅速且能夠富集或超富集一種或多種重金屬的植物成為國內外學者關注的熱點問題[12]。本文綜述了當前土壤重金屬修復的超富集植物篩選應用概況、修復應用模式以及存在的問題。同時, 對利用入侵植物修復土壤重金屬污染的可行性進行了探討, 旨在為土壤重金屬的植物修復技術提供新的思路與途徑。

2 土壤重金屬污染修復的超富集植物研發利用現狀

2.1 用于土壤重金屬污染修復的超富集植物選用現狀

土壤重金屬超富集植物的判定通常有兩個方面的條件要求: 一是植物地上部分富集的重金屬應該達到一定的量; 二是植物地上部的重金屬含量應高于根部重金屬含量。目前采用最多的超富集濃度界限是1983年Baker和Brooks[13]提出的參考值, 即把植物葉片或地上部中Cd含量達到100 μg·g–1, Co、Cu、Ni、Pb 含量達到 1000 μg·g–1, Mn、Zn 含量達到 10000 μg·g–1以上的植物方可稱為超富集植物。同時這些植物還應滿足植物體內重金屬含量與土壤中重金屬含量比值所得到的富集系數大于1的條件。

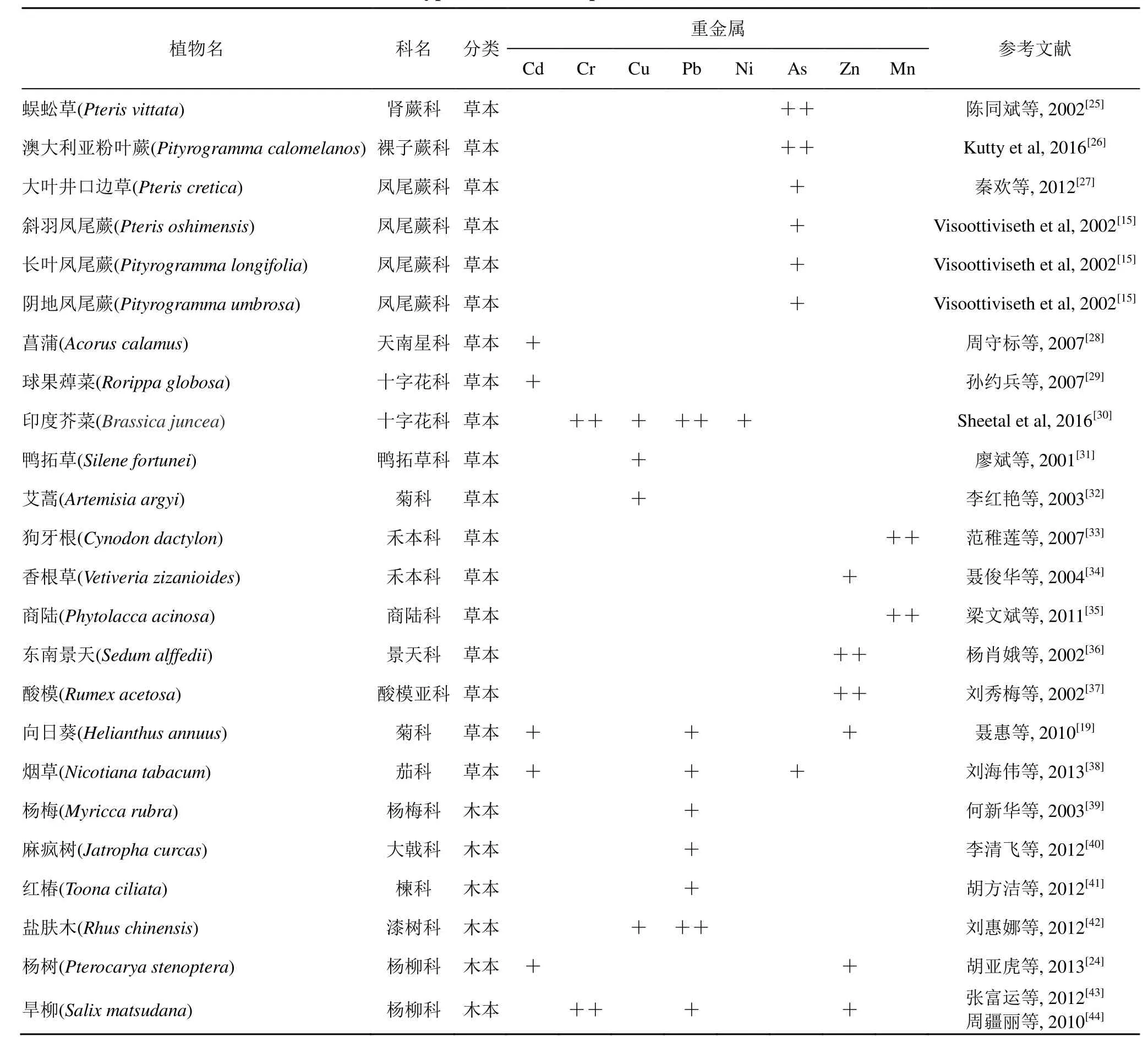

目前已發現的能用于重金屬污染修復的超富集植物大約有400多種[14]。按植物種類及其經濟應用特點, 可將超富集植物分為三大類:

第一類為生長周期短、生物量大、非食用的蕨類草本植物, 這類植物生長快、生物量大, 對土壤重金屬污染修復較為實用, 代表性的植物有蜈蚣草(Pteris vittata)、粉葉蕨(Pityrogramma calomelanos)等, 這些蕨類植物大多對 As具有良好的富集作用,如蜈蚣草葉片最大含As量 5070 μg·g–1, 其地下部和地上部對As的富集系數高達71和80, 粉葉蕨的As富集量更是高達 8350 μg·g–1[15]。此外, 同屬的長葉鳳尾蕨(P. longifolia)和陰地鳳尾蕨(P. umbrosa)等均能超富集土壤環境中的As[16]。

第二類為具有經濟利用價值的藥用或食用的草本植物或農作物, 這類植物不僅對土壤重金屬有超富集作用, 而且具有經濟利用價值。Ebbs等[17]篩選了 30多種十字花科植物, 其中包括印度芥菜(Bra-ssica juncea)、蕓苔(B.napus)、遏藍菜屬植物(Thlaspi carulescens)等。Huang等[18]通過實驗發現豌豆(Pisum sativum)對重金屬 Pb有較好的富集效果。Ebbs等[17]通過種植燕麥(Avena sativa)有效修復了重金屬 Zn污染的土壤。聶惠等[19]研究油料作物向日葵(Helianthus annuus)對重金屬Cr、Pb、Zn都有較好的富集作用。葉菲等[20]通過溫室土培盆栽方法,證明了重金屬Cr的超富集植物油菜(Brassica junica)中油雜1號可以在不影響對土壤凈化能力的情況下,減輕重金屬Cd對與其互作植物的傷害。

表1 已篩選應用的部分對土壤重金屬超富集植物的相關特性Tab. 1 Enrichment characteristics of some hyperaccumulation plants

第三類為木本植物。這類植物生長速度相對較慢, 但一旦成林后, 其生態服務功能強, 對土壤重金屬污染修復和生態恢復的效果與持續性好。劉周莉等[21]研究木本植物忍冬(Lonicera japonica)在高濃度重金屬處理下仍能保持正常生長, 土培條件下其地上部分Cd含量超過100 μg·g–1, 是一種可以用于Cd污染土壤修復的超富集植物。施翔等[22,23]發現利用旱柳(Salix matsudana)提取土壤中的 Zn, 葉片中富集Zn的最高濃度可達1153 μg·g–1, 是一種有效且環境友好型的修復植物。此外, 也有研究表明, 楊樹(Pterocarya stenoptera)對Hg和Cd也有很好的耐性和凈化功能[24]。

2.2 土壤重金屬污染的植物修復應用模式

2.2.1 植物與植物聯合修復

土壤重金屬的富集植物與非富集植物間作或套作種植在一起, 能降低一種作物對重金屬的吸收,對該作物提供一定的污染防護作用, 進而達到聯合修復效果。通常, 選擇超富集植物與低積累植物通過間套作種植模式, 在重金屬污染土壤上實現邊修復邊生產的目的。同時, 可縮短修復時間, 提高修復效率和經濟效益。如 Zn超富集植物天藍遏藍菜(Thlaspi caerulescens)和同屬的非超富集植物大薺(Thlaspi arvense)間作后, Zn對大薺的毒害作用明顯降低, 且其生物量顯著增加[45]。在叢枝菌根真菌AMF接種處理下, 刺槐(Robinia pseudoacacia)周圍配植豆科草本紅三葉(Trifolium pratense)和紫花苜蓿(Medicago sativa)作為地面覆蓋植物能夠在一定程度上提高土壤重金屬的修復效率[46]。十字花科遏藍菜屬植物T. carulescens和玉米(Zea mays)套作, 收獲的玉米種子中含 Cu量降低至 4.72 μg·g–1, 顯著低于單種玉米含Cu量, 使得玉米達到食品衛生標準[47]。Cd富集植物甘藍型油菜(Brassica napus)與菜心(Brassica campestris)或玉米間作在一起, 甘藍型油菜地上部Cd積累量明顯得到提高, 證明了間作技術還可以提高植物的修復能力[48]。

2.2.2 植物與動物聯合修復

一些研究表明, 以蚯蚓(Pheretima spp.)為代表的土壤動物也可用于強化重金屬污染土壤的植物修復過程與效果。蚯蚓能顯著改善土壤結構, 提高土壤肥力及植物產量, 且蚯蚓的生命活動會對土壤重金屬的生物有效性產生影響, 間接提升植物的吸收效率[49]。如在廣東省 Pb、Zn復合污染的礦區土壤上種植植物并引種蚯蚓, 結果使植物產量提高了30%, 植物對重金屬吸收效率最高可提升至53%[50]。Chene等[51]研究表明, 蚯蚓的取食、做穴和排泄等生命活動可以顯著提高紅壤中螯合劑DTPA提取態Zn和黃泥土中的有機態Zn含量, 促進植物的吸收積累;蚯蚓通過排泄糞便, 產生大量的腐殖酸, 能夠提高重金屬污染土壤的腐殖酸含量, 從而影響土壤重金屬的移動性[52]。

2.2.3 植物與微生物聯合修復

在重金屬污染的土壤中, 往往富集生長著一些具有重金屬抗性的細菌和真菌, 它們可以通過多種方式影響重金屬的毒性及重金屬的遷移和釋放, 因此, 可以利用這些土壤微生物與超富集植物進行聯合修復, 以強化生物修復的效果。

眾所周知, 一些根際細菌可以調節植物的生理過程, 促進植物生長, 且能夠分泌有機酸來降低土壤的pH值, 從而提高土壤重金屬的生物有效性。如有研究發現, 外源添加放線菌 PSQ、shf2和細菌Ts37、C13于蜈蚣草盆栽中, 可有效提高蜈蚣草對重金屬As的吸收和積累能力[53]。

菌根是土壤真菌與植物營養根結合形成的一種互惠互利的共生體, 菌根分泌物可以調節菌根根際環境, 影響重金屬的生物有效性。如在As超富集植物蜈蚣草的根系上接種菌根真菌后, 蜈蚣草中As累積量提高了 43%[54]; 胡振琪等[55]通過盆栽玉米模擬Cd污染土壤修復實驗發現, 接種菌根菌 Glomus diaphanum使得玉米生物量相較于對照組增加了5.79倍, 地上部Cd含量降低了53.9%; 楊玉榮[46]研究表明, 菌根真菌與刺槐聯合修復土壤重金屬Pb污染是單一刺槐對Pb的修復效率的3.2倍, 證明了菌根技術廣闊的應用前景。此外, 菌根還可以作為生物肥料和植物激素, 為植物生長提供有利生境, 從而增加該植物對重金屬的吸收量。

3 植物修復土壤重金屬污染存在的問題

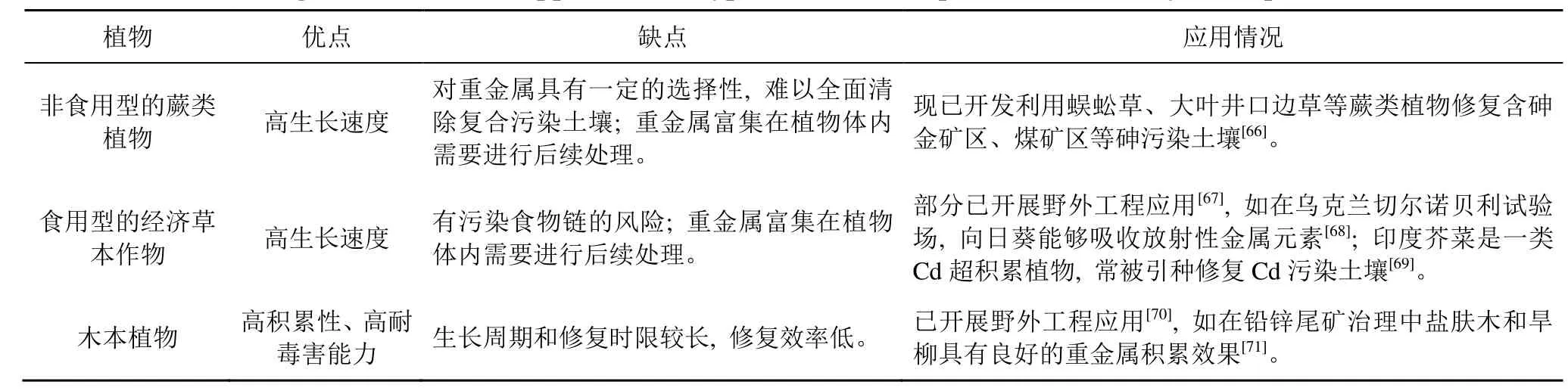

與常規物理、化學修復方法相比較, 土壤重金屬污染的植物修復技術有其優點[3,56,57](表2)。植物修復可原位進行, 避免了大量的挖土工程, 成本相對較低; 植物修復以太陽光為能源, 在去除土壤重金屬污染的同時, 可進一步增加地面覆蓋, 減少水土流失, 改善土壤肥力、土壤環境和土壤生物多樣性, 且對環境基本上不會形成二次污染或破壞。另外, 植物修復還可為污染地營造美學景觀, 從而創造出一定的休閑旅游價值。該類修復技術易為公眾接受。

盡管植物修復技術是公認的較理想的土壤重金屬污染修復的原位綠色環保技術, 但在實際應用過程中, 仍存在諸多問題與困境, 主要表現在以下幾個方面[3,58-60](表2):

表2 幾類植物修復土壤重金屬污染的優缺點及應用情況Tab. 2 Relative strength, weakness and application of hyperaccumulation plants for soil heavy metal pollution

(1)超富集植物種類少, 植物修復效果慢、周期長。目前文獻報道的重金屬超富集植物雖約有45個屬, 400多種, 但大多數為同科的Ni超富集植物; 而Co超富集植物僅26種; Cu超富集植物24種; Se超富集植物19種; Zn超富集植物16種; Mn超富集植物11種[61]。

且大多數超富集植物的生長較緩慢, 特別是一些超富集木本植物的生長修復周期比其他物理-化學技術的耗時要長, 且不易機械化作業, 富集效率也并不一定高, 因此, 目前在大規模的推廣應用中仍存在一些制約。

(2)超富集植物對重金屬存在一定的選擇性。尤其是現已發現的植物大多僅對某單一重金屬具有較好的富集作用。比如蕨類植物多只對As吸收富集能力強, 對其他重金屬元素不存在超富集作用[25]。然而, 土壤重金屬污染通常為兩種或多種重金屬的復合污染, 且常常伴生有機污染, 因此, 若使用單一植物, 則難以全面清除土壤中的污染物質;若同時使用多種修復植物, 則在生產實踐中可操作性下降。

(3)植物修復效果易受到環境制約。超富集植物的繁殖生長及植被形成通常受到污染地的土壤質量、pH值、酸堿度、鹽度、污染物濃度及周邊生態環境狀況等因素的制約, 往往出現生長受阻或生長狀況不佳等問題, 結果達不到污染修復的效果, 特別是在環境惡劣、土壤干旱瘠薄的污染區, 使用植物修復技術存在較多困難。土壤重金屬的有效性也直接影響到植物修復的效果。有研究表明, 連續耕種會導致土壤重金屬的有效性降低, 植物對重金屬的吸附能力也會隨之降低。如樹齡6年的柳樹富集Cd的量比樹齡1年的柳樹低11%[62]; 印度芥菜在第三年收獲時所富集的重金屬 Cd含量比上一年同比下降8%[63,64]。

(4)超富集植物可導致食物鏈污染, 尤其是有重金屬富集能力的農作物極易產生健康或生態風險。據統計, 土壤中 Cd 濃度每提高 5 μg·g–1, 生物受毒害的概率提高15%[65]。因此, 若不嚴格監管, 污染物就會轉移至食物鏈中, 被人或動物誤食后會造成嚴重的生物安全和人體健康風險問題。

4 入侵植物作為土壤重金屬污染修復植物的探討

上已述及, 現已發現的超富集植物, 由于其存在不易成活、修復效率低、修復時間長等局限性, 真正能在實際生產應用的植物并不多, 因此, 繼續拓展超富集植物的篩選范圍和方向仍是土壤重金屬污染的植物修復技術的基礎和關鍵所在。當前, 植物入侵已成為全球共同關注的生態環境問題。入侵植物通常具有耐性與抗逆性強、生長繁殖擴散快、生物量大、競爭性強等特點, 并通過排擠本地植物而達到成功入侵。同時也有一些報道發現某些入侵植物也具有較強的重金屬富集能力[72]。因此, 面對全球性植物入侵的嚴峻形勢, 能否篩選利用一些超富集的入侵植物來修復土壤重金屬污染, 以―變害為利‖、―變廢為寶‖, ―反其道而用之‖, 不失為一個可供探索的方法與路徑。

4.1 入侵植物繁殖力強、生長擴散快、抗逆性強

通常成功入侵的外來植物均具有很強的繁殖生長能力, 能迅速產生大量的后代, 主要表現在以下幾個方面[73-75]: 能通過種子或營養體大量繁殖; 世代比較短, 能在不利環境下產生后代; 植物的根或根莖內儲存大量營養, 具有較強的無性繁殖能力;種子的萌發率高, 幼苗生長快速且幼齡期短。很多入侵植物既能進行有性繁殖, 又能進行無性繁殖,且兩種生產方式產生的后代個體數量均很大, 從而使入侵植物能夠快速進行繁殖和生長。如薇甘菊(Mikania micrantha)開花數量大, 結實率高, 產生大量種子。同時, 薇甘菊營養體的莖節處可以隨時生根, 伸入土壤吸取養分, 因此營養莖可以進行營養繁殖[76]。紫莖澤蘭(Eupatorium adenophora)具有有性繁殖和無性繁殖兩種方式, 除種子繁殖外, 其根莖也能進行無性分枝繁殖, 侵占地面空間, 迅速形成優勢群落, 密集成叢[77]。

植物在生長過程中通常會遇到各種各樣的逆境, 包括極端溫度、干旱、洪澇、鹽堿、環境污染等各種物理化學脅迫和其他生存競爭脅迫[78]。入侵植物在長期逆境鍛煉下進化產生了一系列抵抗不良環境的機制, 對環境有較強的忍耐力, 其生態幅較廣。如耐低溫、耐高溫高濕、耐鹽堿、耐旱等[79]。相關研究表明, 在低溫脅迫下, 小飛蓬(Conyza canadensis)、加拿大一枝黃花(Solidago canadensis)[80]、鉆形紫苑(Aster sublatus)、馬纓丹(Lantana camara)和一年蓬(Erigeron annuus)等入侵植物的脯氨酸含量升高, 有利于維持細胞正常代謝, 從而增加植物在逆境下的競爭能力[81]。鄧旭等[82]研究逆境下豚草(Ambrosia artemisiifolia)的抗氧化酶系統變化, 結果表明在逆境中豚草的MDA含量、超氧化物歧化酶和過氧化氫酶活力都會升高, 說明豚草對高溫、高濕等逆境的適應性強。胡亮等[83]研究表明, 同一鹽脅迫條件下, 薇甘菊幼苗根系和苗高生長受抑制程度明顯低于對照植物, 表現出了一定的適應能力和耐鹽性。姚靜等[84]研究證實了在重度干旱、極度干旱條件下,小花月見草(Oenothera parviflora)通過關閉氣孔、降低蒸騰速率等方式適應干旱生長, 具有一定的耐旱能力。入侵植物在重金屬脅迫下往往也能表現出比本地植物更強的抗逆性和耐性。例如, 低濃度重金屬 Cd脅迫使得入侵植物土荊芥(Chenopodium ambrosioides)與藜(Chenopodium album內的丙二醛(MDA)、可溶性糖、抗氧化酶指標(SOD、CAT、APX)均出現不同程度的升高, 且土荊芥升高值明顯高于本地植物藜[85]。Moenne[86]研究兩種不同入侵植物在重金屬脅迫下的防御機制, 結果發現這兩種植物主要是通過細胞排斥機制來抑制金屬螯合物的合成以及高度活化體內抗氧化酶活性來適應重金屬超標環境。

4.2 入侵植物對土壤重金屬的富集特征

已有研究表明, 一些入侵植物對土壤重金屬具有一定的富集作用。紫莖澤蘭對Cd元素有較強的富集作用和一定的Cd污染修復潛力, 對其他的重金屬也有不同的吸收轉移能力。趙小英[87]研究發現, 紫莖澤蘭對Cd和Zn具有較強的富集能力, 對Pb和Cu具有一定的耐性和富集能力。由于紫莖澤蘭生物量大, 且能在重金屬脅迫條件下正常生長并將重金屬吸收、富集到地上部。因此, 將紫莖澤蘭用于修復鉛鋅礦區重金屬污染土壤具有較大潛力。Fonseca等[88]的實驗表明三葉鬼針草(Bidens pilosa)對Cd污染及 Cd-Pb-Cu-Zn復合污染的耐性較強, 植物地上部Cd含量分別高于其根部Cd含量, 地上部Cd的富集系數也均大于1, 具備Cd超富集植物的基本特征。魏樹和等[89]以三葉鬼針草為研究對象的盆栽濃度梯度試驗結果表明, 當土壤中Cd投加濃度分別為25/50/100 μg·g–1時, Cd 含量均大于其根部 Cd 含量,達到了Cd超富集植物應達到的臨界含量標準。祖元剛等[90]以假蒼耳(Iva xanthifolia)為研究對象, 研究其對Cu和Pb的耐性和富集特征, 結果發現在重污染處理下, 假蒼耳都表現出超強的耐性及富集作用,Cu和Pb富集系數分別高達11.39和4.18, 證明了假蒼耳作為一種外來入侵植物, 具有超富集植物的基本特征。林茂茲等[91]研究空心蓮子草(Alternanthera philoxeroides)對污泥重金屬的響應與吸附效應, 證明了空心蓮子草對Mn、Cr、Zn、Ni、Cu等多種重金屬的吸收與富集特性。

5 展望

基于上述分析, 入侵植物具有生態適宜性廣、抗逆性強、生長快、生物量大, 對某些重金屬具有較強的富集作用, 能在許多惡劣環境中生長, 因此,針對一些重污染礦山地、復墾地、高污染農田、污染退化土地等, 可考慮將入侵植物作為先鋒植物來進行前期土壤修復。該領域具有較大的研發空間和應用潛力。

(1)在入侵植物中繼續尋找和培育新的超富集植物。入侵植物中存在對重金屬耐性和富集作用均很強的植物, 如土荊芥對Pb的富集[92], 三葉鬼針草對Cd的富集[93]等。因此, 加強對土壤重金屬超富集的入侵植物篩選和開發應用成為今后需要研究的重點方向之一。在物種篩選時, 可優先選育無性繁殖能力強而有性繁殖能力弱的入侵植物, 以規避入侵植物通過其種子大范圍傳播而產生的生態風險。同時,需著重關注入侵植物在重金屬環境中的生長特性與生態過程, 研究其對重金屬的吸收、富集、轉運及分布特征, 以便為利用入侵植物作為重金屬土壤的修復植物提供理論依據。

(2)在應用入侵植物修復土壤重金屬污染過程中,需著重研究入侵植物在整個生命周期的修復潛能和生態風險評估, 確定最佳的刈割收獲時期, 以期達到最優的修復效率和更好的修復效應, 且降低其擴散入侵的風險。例如, 為防止入侵植物在修復土壤重金屬污染過程中發生擴散蔓延, 可考慮在入侵植物種子未成熟時, 將其刈割收獲, 然后集中處理或后續利用。或在污染修復區的周邊, 架設圍墻或防護網, 或采取火燒等相關措施, 以減少入侵植物的蔓延和種子擴散風險。

(3)運用生物群落演替理論, 采用分階段的植物替代修復策略。即在重污染的惡劣土地環境中, 利用超富集入侵植物作為先鋒植物, 修復重度污染的土壤, 當土壤中重金屬含量消減到一定程度以及土壤肥力與生態環境得到改善后, 再移栽適宜的超富集重金屬的喬木、灌木或經濟作物等來替代控制入侵植物, 這樣既能快速高效地修復土壤重金屬污染,又能較好地替代控制入侵植物的擴散蔓延及其所造成的相關生態風險。

[1] DOUMETT S, LAMPERI L, CHECCHINI L, et al. Heavy metal distribution between contaminated soil and Paulownia tomentosa, in a pilot-scale assisted phytoremediation study: Influence of different complexing agents[J].Chemosphere, 2008, 72(10): 1481–1490.

[2] DOUMETT S, FIBBI D, AZZARELLO E, et al. Influence of the application renewal of glutamate and tartrate on Cd,Cu, Pb and Zn distribution between contaminated soil and Paulownia Tomentosa in a pilot-scale assisted phytoremediation study[J]. International Journal of Phytoremediation,2011, 13: 1–17.

[3] 顧繼光, 林秋奇, 胡韌, 等. 土壤—植物系統中重金屬污染的治理途徑及其研究展望[J]. 土壤通報, 2005, 36(1):128–133.

[4] WU G, KANG H, ZHANG X, et al. A critical review on the bio–removal of hazardous heavy metals from contaminated soils: issues, progress, eco-environmental concerns and opportunities[J]. Journal of Hazardous Materials, 2010,174(3): 1–8.

[5] 陳吉寧. 環境保護部部長陳吉寧答記者問實錄[J]. 中國環境管理, 2015(1): 1–7.

[6] 董彬. 中國土壤重金屬污染修復研究展望[J]. 生態科學,2012,31(6): 683–687.

[7] SHARIFINIA M, MAHMOUDIFARD A, IMANPOUR NAMIN, et al. Pollution evaluation in the Shahrood River:Do physico-chemical and macroinvertebrate-based indices indicate same responses to anthropogenic activities?[J].Chemosphere, 2016, 159: 584–594.

[8] CHARLESWORTH S M, BENNETT J, WAITE A. An evaluation of the use of individual grass species in retaining polluted soil and dust particulates in vegetated sustainable drainage devices[J]. Environmental geochemistry and health, 2016, 38(4): 973–985.

[9] LI A, LIN R, LIN C, et al. An environment-friendly and multi-functional absorbent from chitosan for organic pollutants and heavy metal ion[J]. Carbohydrate Polymers,2016, 148: 272–280.

[10] 郭彬, 李許明, 陳柳燕, 等. 土壤重金屬污染及植物修復技術研究[J]. 安徽農業科學, 2007, 35(33): 10776–10778.[11] 王慶海, 卻曉娥. 治理環境污染的綠色植物修復技術[J].中國生態農業學報, 2013(2): 261–266.

[12] 陳文麟. 土壤重金屬污染及植物修復技術綜述[J]. 科技創新與應用, 2015(25): 184.

[13] BAKER A J M, BROOKS R R, PEASE A J, et al. Studies on copper and cobalt tolerance in three closely related taxa within the genus Silene L. (Caryophyllaceae) from Zaire[J].Plant and soil, 1983, 73(3): 377–385.

[14] 韋朝陽, 陳同斌. 重金屬超富集植物及植物修復技術研究進展[J]. 生態學報, 2001, 21(7): 1196–1203.

[15] VISOOTTIVISETH P, FRANCESCONI K, SRIDOKCHAN W. The potential of Thai indigenous plant species for the phytoremediation of arsenic contaminated land[J].Environmental Pollution, 2002, 118: 453–461.

[16] MEHARG A A. Variation in arsenic accumulationhyperaccumulation in ferns and their allies[J]. NewPhytologist, 2003, 157(1): 25–31.

[17] EBBS S D, KOCHIAN L V. Phytoextraction of zinc by oat(Avina sativa), barley (Hordeum vulgare) and Indian mustard (Brassica juncea)[J]. Environmental Science and Technology, 1998, 32(6): 802–806.

[18] HUANG J, CHEN J H, BERTI W R, et al. Phytoremediation of leadcontaminated soils: role of synthetic chelates in lead phytoextraction[J]. Environmental Science and Technology, 1997, 31(3): 800–805.

[19] 聶惠, 安玉麟, 李素萍. 向日葵對重金屬脅迫反應及其植物修復的研究進展[J]. 黑龍江農業科學, 2010(9):88–91.

[20] 葉菲. 鎘的超富集植物油菜對小白菜生長環境凈化效果及其機理的研究[D]. 長沙: 湖南大學, 2007.

[21] 周莉. 土壤中重金屬監測分析技術[J]. 資源節約與環保,2014(1): 128.

[22] 施翔, 陳益泰, 王樹鳳, 等. 廢棄尾礦庫 15種植物對重金屬Pb、Zn的積累和養分吸收[J]. 環境科學, 2012, 33(6):2021–2027.

[23] 施翔, 陳益泰, 吳天林, 等. 7個柳樹無性系在Cu/Zn污染土壤中的生長及對 Cu/Zn的吸收[J]. 中國環境科學,2010, 30(12): 1683–1689.

[24] 胡亞虎. 楊樹對干旱區重金屬污染農田土壤的修復研究[D]. 蘭州: 蘭州大學, 2013.

[25] 陳同斌, 黃澤春, 黃宇營, 等. 砷超富集植物中元素的微區分布及其與砷富集的關系[J]. 科學通報. 2003, 48(11):1163–1168.

[26] KUTTY A A, ALMAHAQERI S A. An investigation of the levels and distribution of selected heavy metals in sediments and plant species within the vicinity of ex-Iron mine in Bukit Besi[J]. Journal of Chemistry,2016(2096147).

[27] 秦歡, 何忠俊, 熊俊芬, 等. 間作對不同品種玉米和大葉井口邊草吸收積累重金屬的影響[J]. 農業環境科學學報,2012,31(7): 1281–1288.

[28] 周守標, 王春景, 楊海軍, 等. 菰和菖蒲對重金屬的脅迫反應及其富集能力[J]. 生態學報, 2007, 27(1): 281–287.

[29] 孫約兵, 徐應明, 史新, 等. 污灌區鎘污染土壤鈍化修復及其生態效應研究[J]. 中國環境科學, 2012, 32(08):1467–1473.

[30] SHEETAL K R, SINGH S D, ANAND A, et al. Heavy metal accumulation and effects on growth, biomass and physiological processes in mustard[J]. Indian Journal of Plant Physiology, 2016, 21(2): 219–223.

[31] 廖斌, 鄧冬梅, 楊兵, 等. 鴨跖草(Commelina communis)對銅的耐性和積累研究[J]. 環境科學學報, 2003, 23(6):797–801.

[32] 李紅艷, 唐世榮, 鄭潔敏. 兩種生長在銅礦渣上的菊科植物的銅含量[J]. 農村生態環境, 2003, 19(4): 53–55.

[33] 范稚蓮, 莫良玉, 陳同斌, 等. 廣西典型礦區中植物對Cu、Mn和Zn的富集特征與潛在的Mn超富集植物[J]. 地理研究, 2007, 26(1): 125–131.

[34] 聶俊華, 劉秀梅, 王慶仁. Pb(鉛)富集植物品種的篩選[J].農業工程學報, 2004, 20(4): 255–258.

[35] 梁文斌, 薛生國, 沈吉紅, 等. 錳脅迫對垂序商陸葉片形態結構及葉綠體超微結構的影響[J]. 生態學報, 2011,31(13): 3677–3683.

[36] 楊肖娥, 龍新憲, 倪吾鐘, 等. 古老鉛鋅礦山生態型東南景天對鋅耐性及超積累特性的研究[J]. 植物生態學報,2001, 25(6): 665–672.

[37] 劉秀梅, 聶俊華, 王慶仁. 植物對污泥的響應及其根系對重金屬的活化作用[J]. 農業環境保護, 2002,21(5):447–449.

[38] 劉海偉, 石屹, 梁洪波. 煙草和卷煙中重金屬遷移分配的研究進展[J]. 中國農業科技導報, 2013, 15(2): 153–158.

[39] 何新華, 陳力耕, 胡西琴, 等. 楊梅根瘤 Frankia菌對重金屬的抗性[J]. 水土保持學報, 2003, 17(3): 127–129.

[40] 李清飛. 麻瘋樹對鉛脅迫的生理耐性研究[J]. 生態與農村環境學報, 2012, 28(1): 72–76.

[41] 胡方潔, 張健, 楊萬勤, 等. Pb脅迫對紅椿(Toona ciliata Roem)生長發育及Pb富集特性的影響[J]. 農業環境科學學報, 2012, 31(2): 284–291.

[42] 劉惠娜, 楊期和, 楊和生, 等. 粵東鉛鋅尾礦三種優勢植物對重金屬的吸收和富集特性研究[J]. 廣西植物, 2012,32(6): 743–749.

[43] 張富運. 鉛鋅尾礦庫耐性植物的篩選及其耐性機理初步研究[D]. 株洲: 中南林業科技大學, 2014.

[44] 周疆麗, 田勝尼, 張玉瓊, 等. 根生長法測定柳樹對重金屬的耐性研究[J]. 安徽農業科學, 2010, 38(16): 8378–8380.

[45] ASSUNCAO A G L, SCHAT H, AARTS M G M. Thlaspicaerulescens, an attractive model species to study heavy metal hyperaccumulation in plants.[J]. New Phytologist,2003, 159(2): 351–360.

[46] 楊玉榮. 叢枝菌根真菌(AMF)提高植物修復土壤重金屬Pb污染的作用機制[D]. 咸陽: 西北農林科技大學, 2015.[47] 周建利, 邵樂, 朱凰榕, 等. 間套種及化學強化修復重金屬污染酸性土壤——長期田間試驗[J]. 土壤學報. 2014,51(5): 1056–1065.

[48] GILL R A, ALI B, CUI P, et al. Comparative transcriptome profiling of two Brassica napus cultivates under chromium toxicity and its alleviation by reduced glutathione[J]. BMC Genomics, 2016, 17(885).

[49] 唐浩, 朱江, 黃沈發, 等. 蚯蚓在土壤重金屬污染及其修復中的應用研究進展[J]. 土壤, 2013, 45(1): 17–25.

[50] MA Y, DICKINSON N M, WONG M H. Interactions between earthworms, trees, soil nutrition and metal mobility in amended Pb/Zn mine tailing from Guangdong,China[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2003, 35(10):1369–1379.

[51] CHENG J M, WONG M H. Effects of earthworms on Zn fraction in soils[J]. Biology and Fertility of Soils, 2002,36(1): 72–78.

[52] HALIM M A, CONTE P, PICCOLO A. Potential availability of heavy metals to phytoextraction from contaminated soils induced by exogenous humic substances[J]. Chemosphere, 2003, 52(1): 265–275.

[53] 趙根成, 廖曉勇, 閻秀蘭, 等. 微生物強化蜈蚣草累積土壤砷能力的研究[J]. 環境科學, 2010, 31(2): 431–436.

[54] 劉逸竹. 叢枝菌根共生體系中砷的吸收和形態轉化及與宿主抗砷毒的關系[D]. 武漢: 華中農業大學, 2014.

[55] 胡振琪, 楊秀紅, 高愛林, 等. 鎘污染土壤的菌根修復研究[J]. 中國礦業大學學報, 2007, 36(2): 237–240.

[56] 顧繼光, 周啟星, 王新. 土壤重金屬污染的治理途徑及其研究進展[J]. 應用基礎與工程科學學報, 2003, 11(2):143–151.

[57] 趙慶齡, 路文如. 土壤重金屬污染研究回顧與展望——基于web of science數據庫的文獻計量分析[J]. 環境科學與技術, 2010, 33(6): 105–111.

[58] 王慶海, 卻曉娥. 治理環境污染的綠色植物修復技術[J].中國生態農業學報, 2013, 21(2): 261–266.

[59] 張繼舟, 王宏韜, 袁磊, 等. 重金屬污染土壤的植物修復技術研究[J]. 中國農學通報, 2013, 29(14): 134–139.

[60] 魏樹和, 周啟星. 重金屬污染土壤植物修復基本原理及強化措施探討[J]. 生態學雜志, 2004, 23(1): 65–72.

[61] 鮑桐, 廉梅花, 孫麗娜, 等. 重金屬污染土壤植物修復研究進展[J]. 生態環境, 2008, 17(2): 858–865.

[62] MERTENS J, VERVAEKE P, MEERS E, et al. Seasonal changes of metals in willow (Salix sp.) stands for phytoremediation on dredged sediment[J]. Environmental Science and Technology, 2006, 40(6): 1962–1968.

[63] HAMMER D, KELLER C. Phytoextraction of Cd and Zn with Thlaspi caerulescens in field trials[J]. Soil use and management , 2003, 19(2): 144–149.

[64] LORENZO P, GONZALEZ L, RIEGOSA M J. The genus Acacia as invader: the characteristic case of Acacia dealbata Link in Europe[J]. Annals of Forest Science, 2010,67(1): 101.

[65] VAN NEVEL L, MERTENS J, OORTS K, et al. Phytoextraction of metals from soils: How far from practice?[J].Environmental Pollution , 2007, 150(1): 34–40.

[66] 王海娟. 西南含砷金礦區砷富集植物篩選及其除砷應用研究[D]. 昆明: 昆明理工大學, 2012.

[67] 白彥真, 謝英荷, 張小紅. 重金屬污染土壤植物修復技術研究進展[J]. 山西農業科學, 2012, 40(6): 695–697.

[68] EPA. A Citizen’s Guide to Phytoremediation[J]. 1998:542–598.

[69] 郭艷杰, 李博文, 楊華. 印度芥菜對土壤Cd,Pb的吸收富集效應及修復潛力研究[J]. 水土保持學報, 2009, 23(4):130–135.

[70] 沈振國, 劉友良. 重金屬超量積累植物研究進展[J]. 植物生理學通訊, 1998, 34(2): 133–139.

[71] 施翔, 陳益泰, 王樹鳳, 等. 3種木本植物在鉛鋅和銅礦砂中的生長及對重金屬的吸收[J]. 生態學報, 2011, 31(7):1818–1826.

[72] 蔡紅紅, 黃凱, 宋由頁, 等. 全球變化下的重金屬污染與外來植物入侵[J]. 江蘇農業科學,2016, 44(12): 49–53.

[73] 李梅, 聶呈榮, 李銳, 等. 外來植物入侵機制研究進展[J].廣東農業科學, 2005(2): 93–96.

[74] 徐承遠, 張文駒, 盧寶榮, 等. 生物入侵機制研究進展[J].生物多樣性, 2001, 9(4): 430–438.

[75] 何錦峰. 外來植物入侵機制研究進展與展望[J]. 應用與環境生物學報, 2008, 14(6): 863–870.

[76] 李天林, 申時才, 徐高峰, 等. 薇甘菊不同時期的營養繁殖及其生物量分配特征[J]. 西北植物學報, 2012, 32(7):1377–1383.

[77] 侯洪波, 楊鸞芳, 劉憶明, 等. 紫莖澤蘭對重金屬鋅富集特性研究[J]. 安徽農業科學, 2012, 40(35): 17273–17274.[78] 齊宏飛, 陽小成. 植物抗逆性研究概述[J]. 安徽農業科學, 2008, 36(32): 13943–13946.

[79] ALPERT P, BONE E, HOLZAPFEL C. Invasiveness,invasibility and the role of environmental stress in the spread of non-native plants[J]. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics, 2000, 3(1): 52–66.

[80] 郭水良, 方芳. 入侵植物加拿大一枝黃花對環境的生理適應性研究[J]. 植物生態學報, 2003, 27(1): 47–52.

[81] 郭水良, 方芳, 強勝. 不同溫度對七種外來雜草生理指標的影響及其適應意義[J]. 廣西植物, 2003, 23(1):73–76.

[82] 鄧旭, 王娟, 譚濟才. 外來入侵種豚草對不同環境脅迫的生理響應[J]. 植物生理學通訊, 2010, 46(10): 1013–1019.

[83] 胡亮, 李鳴光, 韋萍萍. 入侵藤本薇甘菊的耐鹽能力[J].生態環境學報, 2014, 23(1): 7–15.

[84] 姚靜. 入侵植物小花月見草對干旱脅迫的生理響應[D].沈陽: 沈陽大學, 2016.

[85] 尹燦. 不同脅迫條件下入侵植物土荊芥(Chenopodium ambrosioides L.)與藜(Chenopodium album L.)的生長及生理比較研究[D]. 重慶: 西南大學, 2010.

[86] MOENNE A, GONZALEZ A, SAEZ C A. Mechanisms of metal tolerance in marine macroalgae, with emphasis on copper tolerance in Chlorophyta and Rhodophyta[J].Aquatic Toxicology , 2016, 176: 30–37.

[87] 趙小英. 紫莖澤蘭在Cd、Zn、Pb和Cu脅迫下的耐性和富集特征研究[D]. 雅安: 四川農業大學, 2013.

[88] FONESECA B, FIGUEIREDO H, RODRIGUES J, et al.Mobility of Cr, Pb, Cd, Cu and Zn in a loamy sand soil:A comparative study[J]. Geoderma, 2011, 164(3/4):232–237.

[89] 魏樹和, 楊傳杰, 周啟星. 三葉鬼針草等7種常見菊科雜草植物對重金屬的超富集特征[J]. 環境科學, 2008,29(10): 2912–2918.

[90] 祖元剛, 張曉楠, 任之光, 等. 入侵植物假蒼耳對土壤中銅、鉛重金屬污染的富集特征[J]. 植物研究, 2010, 30(5):612–616.

[91] 林茂茲, 邱雪芬, 林能文, 等. 空心蓮子草對污泥重金屬的響應與吸附效應[J]. 草業科學,2012,29(5): 681–686.

[92] ZHANG W, HUANG Z, HE L, et al. Assessment of bacterial communities and characterization of lead-resistant bacteria in the rhizosphere soils of metal-tolerant Chenopodium ambrosioides grown on lead-zinc mine tailings[J].Chemosphere, 2012, 87(10): 1171–1178.

[93] WEI S, ZHOU Q, SAHA U K, et al. Identification of a Cd accumulator Conyza canadensis.[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 163(1): 32–35.