延其理,引其思

楊艷秋 武維臣

摘要:大足石刻寶頂山造像的“連環(huán)畫式”構(gòu)圖設(shè)計,在我國石窟造像中開創(chuàng)了極具民族化、世俗化風(fēng)格的新形式,其系統(tǒng)性、邏輯性、表現(xiàn)性強,主要表現(xiàn)在三個方面:一是表現(xiàn)形式上的連貫與互映;二是教理內(nèi)容上的延續(xù)與銜接;三是宗教哲理上的探尋與引導(dǎo)。

關(guān)鍵詞:寶頂山;構(gòu)圖設(shè)計;連環(huán)畫式

中圖分類號:K879.27 文獻標識碼:A 文童編號:1005-5312(2018)24-0160-02

一、前言

“連環(huán)畫是一種圖文結(jié)合的敘事藝術(shù),具有可視性、故事性、連續(xù)性和通俗性等特征而為人們所喜聞樂見。”。大足石刻寶頂山石窟造像藝術(shù)中的連環(huán)畫式則將這種圖文結(jié)合藝術(shù)發(fā)揮到了相當(dāng)高度,它使這種圖文結(jié)合藝術(shù)不僅具有可視性,又具有可探可想性等,真正的將其所敘之事連續(xù)互映、通俗易懂。大足寶頂山造像的規(guī)劃設(shè)計者,通過表現(xiàn)形式的連貫和互映性,教理內(nèi)容的延續(xù)和銜接性,及宗教哲理上的探尋和引導(dǎo)性等,使寶頂山大佛灣造像群系統(tǒng)性、邏輯性、表現(xiàn)性強,來達到傳教揚善,導(dǎo)眾向須彌世界的目的。

關(guān)于大足石刻寶頂山造像的連環(huán)畫式設(shè)計,學(xué)者們已有論述,但筆者認為缺少在造像故事情節(jié)設(shè)計上,及造像題材對宗教哲理的延續(xù)上的論述。因此,本文在前輩們研究的基礎(chǔ)上,主要對大足石刻寶頂山造像故事情節(jié)設(shè)計,及造像題材對宗教哲理的延續(xù)的論述。

二、表現(xiàn)形式上的連貫與互映

大足石刻寶頂山石窟造像藝術(shù)中的連環(huán)畫式構(gòu)圖設(shè)計,首先表現(xiàn)在故事情節(jié)的連貫性上,及“變文”與“變相”的互映上,使教理故事具有可視可讀性。大足寶頂山部分造像具有“起、承、轉(zhuǎn)、合”結(jié)構(gòu)式的可讀性故事情節(jié)。“起、承、轉(zhuǎn)、合”結(jié)構(gòu)式是故事情節(jié)發(fā)展的基本式。

清代劉熙在《藝概·文概》中言:“起者,起下也,連合亦起在內(nèi);合者,合上也,連起亦在內(nèi);中間用承用轉(zhuǎn)、皆顧兼趣合也。”

如大佛灣30號《牧牛圖》,第一組未訓(xùn)之牛隨性妄為為“起”,第二至七組牛之調(diào)訓(xùn)過程為“承”,第八至十組牛之變化為“轉(zhuǎn)”,牧牛圖十組后的祖師像與明月圖為調(diào)訓(xùn)后牛達到的“空”的境界為“合”。

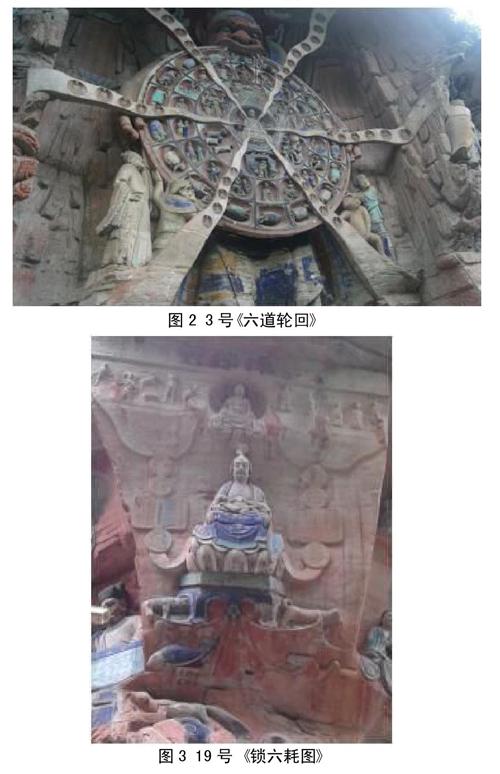

再如3號《六道輪回圖》中,圓心第一圈貪、嗔、癡三毒,向外第三國中十二因緣為煩惱業(yè)障及投胎生死之根本為“起”。第二圈六道、第四圈投胎生死圖、第三圈人生煩惱憂愁等為“三毒”與“十二因緣”之果為“承”。4號《廣大寶樓閣》修陀羅尼成佛為“轉(zhuǎn)”。5號《華嚴三圣>成佛境界為“合”。12號《九龍浴太子》釋迦牟尼誕生為“起”,10號《人天畢會》中釋迦太子出城遇生老病死狀為“承”,9號《化城喻品》經(jīng)變圖中十六王子求法為“轉(zhuǎn)”,11號《釋迦涅槃圣跡圖》為“合”等。從故事情節(jié)發(fā)展“起、承、轉(zhuǎn)、合”結(jié)構(gòu)基本式與大足寶頂山造像對比可知,大足寶頂山造像具有可讀的故事情節(jié)。大足寶頂山造像“變文”與“變相”互映,情節(jié)連續(xù)易懂。關(guān)于“變文”與“變相”,大足石刻研究院院長黎方銀先生在《大足石刻》一書中寫到:“一般而言,凡利用雕塑、繪畫、文學(xué)藝術(shù)等形式來表現(xiàn)佛教經(jīng)典的統(tǒng)稱為經(jīng)變。其中以說唱、韻文等形式表現(xiàn)者稱變文;以雕塑、繪畫等形式表現(xiàn)者稱變相。簡言之,變相就是變佛經(jīng)為圖像。”。大足寶頂山圖文并茂的造像有15號《父母恩重經(jīng)變圖》、17號《大方便佛報恩經(jīng)變相》、18號《觀無量壽經(jīng)變相》、20號《地獄變相》、21號《柳本尊行化圖》和30號《牧牛圖》等。從故事情節(jié)發(fā)展結(jié)構(gòu)基本式與大足寶頂山造像對比可知,大足寶頂山造像的圖文形式,使其所傳達的教理思想更直觀易懂,且具情節(jié)可讀。

三、教理內(nèi)容上的延續(xù)與銜接

大足石刻寶頂山石窟造像藝術(shù)中的連環(huán)畫式構(gòu)圖設(shè)計,其次表現(xiàn)在造像群中組與組的教理內(nèi)容的延續(xù)銜接上,使群像邏輯系統(tǒng)性強。如果說大足寶頂山造像群中圖文形式多為一組造像的常用表現(xiàn)形式,那么組與組的教理聯(lián)系與呼應(yīng)則為造像群常用、主要且重要手法。

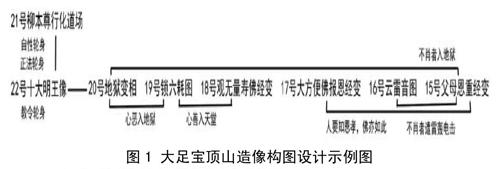

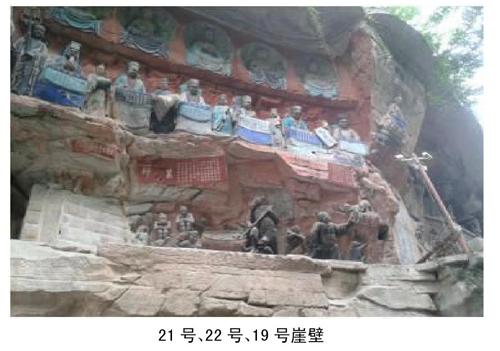

如寶頂山群像中教理聯(lián)系呼應(yīng)較為明顯的一組,15號《父母恩重經(jīng)變》、16號《云雷音圖》、17號《大方便佛報恩經(jīng)變》、18號《觀無量壽佛經(jīng)變》、19號《鎖六耗圖》、20號《地獄變相》、21號《柳本尊行化道場》及22號《_十大明王像》等。佛教理論稱諸佛可顯化自性輪身、正法輪身和教令輪身。21號《柳本尊行化道場》第一層中五佛為佛之真身,即自性輪身。而21號中第二、第三層柳本尊行化圖,為柳本尊行菩薩之舉,即佛之正法輪身。第四層十大明王為佛、菩薩的教令輪身。21號《柳本尊行化道場》及22號《十大明王像》左鄰《地獄變相圖》,當(dāng)諸佛、菩薩普渡眾生對逆者逆而制之仍不悔改者,因惡業(yè)深淺差異將入不同層級地獄中。19號《鎖六耗圖》中鬈發(fā)人懷中猴喻心,人右側(cè)刻“惡、禍、苦”,人左刻“善、福、樂”,《鎖六耗圖》右鄰《地獄變相》,左鄰《觀無量壽佛經(jīng)變》,人心據(jù)惡與善的程度入不同層級地獄、天堂。15號《父母恩重經(jīng)變》、17號《大方便佛報恩經(jīng)變》中刻16號《云雷音圖》,我們常說,不孝之人將遭雷轟電擊,因此人要孝順,佛也不例外。而知恩之人成果位,將入極樂凈土,不知恩者將墮地獄等。具體如下示例圖1。關(guān)于大足寶頂山造像群組與組有教理內(nèi)容的聯(lián)系與呼應(yīng),郭相穎先生在《寶頂山摩崖造像是完備而有特色的密宗道場》、李巳生先生在《寶頂山道場造像布局的探討》中均有較為詳盡的論述。由此可見,大足寶頂山造像群,組與組具教理內(nèi)容上的聯(lián)系與呼應(yīng),展現(xiàn)出較強的系統(tǒng)性和邏輯性。

四、宗教哲理上的探尋與引導(dǎo)

大足石刻寶頂山石窟造像藝術(shù)中的連環(huán)畫式構(gòu)圖設(shè)計,最后表現(xiàn)在對宗教哲理的探尋,從現(xiàn)實世俗空間向須彌世界的引導(dǎo)上,使大足寶頂山造像具有哲理的可思可探可想性。大足寶頂山造像規(guī)劃設(shè)計者,通過造像“留白”引導(dǎo)信眾深思探尋佛教哲理。

如寶頂山大佛灣3號《六道輪回》。如圖2所示,“生死輪回說”為佛教基本理論之一。佛教哲理是關(guān)于解脫的哲學(xué),其它宗教哲理亦是如此,都在思考從哪里來,到哪里去的哲學(xué)基本問題。基督教認為人是上帝創(chuàng)造,我們要到天堂去,信仰上帝才是解脫的方法。佛教相較唯物,認為脫輪回才是人的真正解脫,從人自身本心出發(fā)尋求解脫方法,因此大足寶頂山造像中常見《鎖六耗圖》(如圖3所示)、《牧牛圖》、《圓覺洞》、《柳本尊行化道場》及《廣大寶樓閣》等,和修行解脫方法有關(guān)的造像。

脫《六道輪回》為佛教真正的解脫,解脫后去往何處?從曼陀羅中可知,解脫后要去往佛所居住的須彌世界,關(guān)于須彌世界曼陀羅中有頗為豐富的描繪。而在大佛灣3號造像《六道輪回》附近并沒有見到類似的場景,因此說,“留白”不只是水墨畫的專利,在石窟造像藝術(shù)中亦適用,在引導(dǎo)信眾對原有造像教理的深思探尋上更具優(yōu)勢。大足寶頂山造像規(guī)劃設(shè)計者,通過現(xiàn)實世俗空間引導(dǎo)信眾向須彌世界,具體表現(xiàn)在世俗場景與佛、菩薩所居凈土場景的轉(zhuǎn)換和輝映上,將現(xiàn)實生活與極樂凈土相聯(lián)系,達到傳教揚善的目的。如寶頂山大佛灣20號《地獄變相》中養(yǎng)雞、醉酒等生活場景與十佛、地藏菩薩同龕。21號《柳本尊行化道場》中柳本尊行化場景、文武百官仆從及五佛四菩薩同龕。15號《父母恩重經(jīng)變相》中十一組育子過程等生活場景,與七佛同龕。17號《大方便佛報恩經(jīng)變相》中十二組釋迦前世今生報恩行孝場景與釋迦佛同龕等等造像。可見,大足寶頂山造像規(guī)劃設(shè)計者,通過造像“留白”、世俗空間與須彌世界同龕的設(shè)計手法,將教義哲理以連環(huán)畫的方式詮釋的淋漓盡致。

五、結(jié)語

大足石刻寶頂山造像的“連環(huán)畫式”構(gòu)圖設(shè)計,首先,體現(xiàn)在表現(xiàn)形式的連貫與互映上,使其具有視覺的連貫性。

其次,體現(xiàn)在教理內(nèi)容的延續(xù)與銜接上,使其具有故事情節(jié)的可讀性。

再次,體現(xiàn)在宗教哲理的探尋與引導(dǎo)上,使其具有可思可探性,導(dǎo)其向須彌世界。

大足石刻寶頂山造像的“連環(huán)畫式”構(gòu)圖設(shè)計,具有可視可讀性,可探可想性等,使所敘之事連續(xù)互映、通俗易懂,且在我國石窟造像藝術(shù)中開創(chuàng)了極具民族化、世俗化風(fēng)格的新形式。

★基金項目:本文為國家民委人文社會科學(xué)重點研究基地項目(西南少數(shù)民族研究中心)《西藏石窟造像藝術(shù)圖像考察與研究》(項目編號:XNYJY1709)的階段成果;西藏大學(xué)青年科研培育基金項目《西藏石窟造像藝術(shù)圖像志》的階段成果。