臨潁縣固廂墓地M15發掘簡報

河南省文物局南水北調文物保護辦公室

河南省文物考古研究院 漯河市文物考古研究所

一、墓葬形制

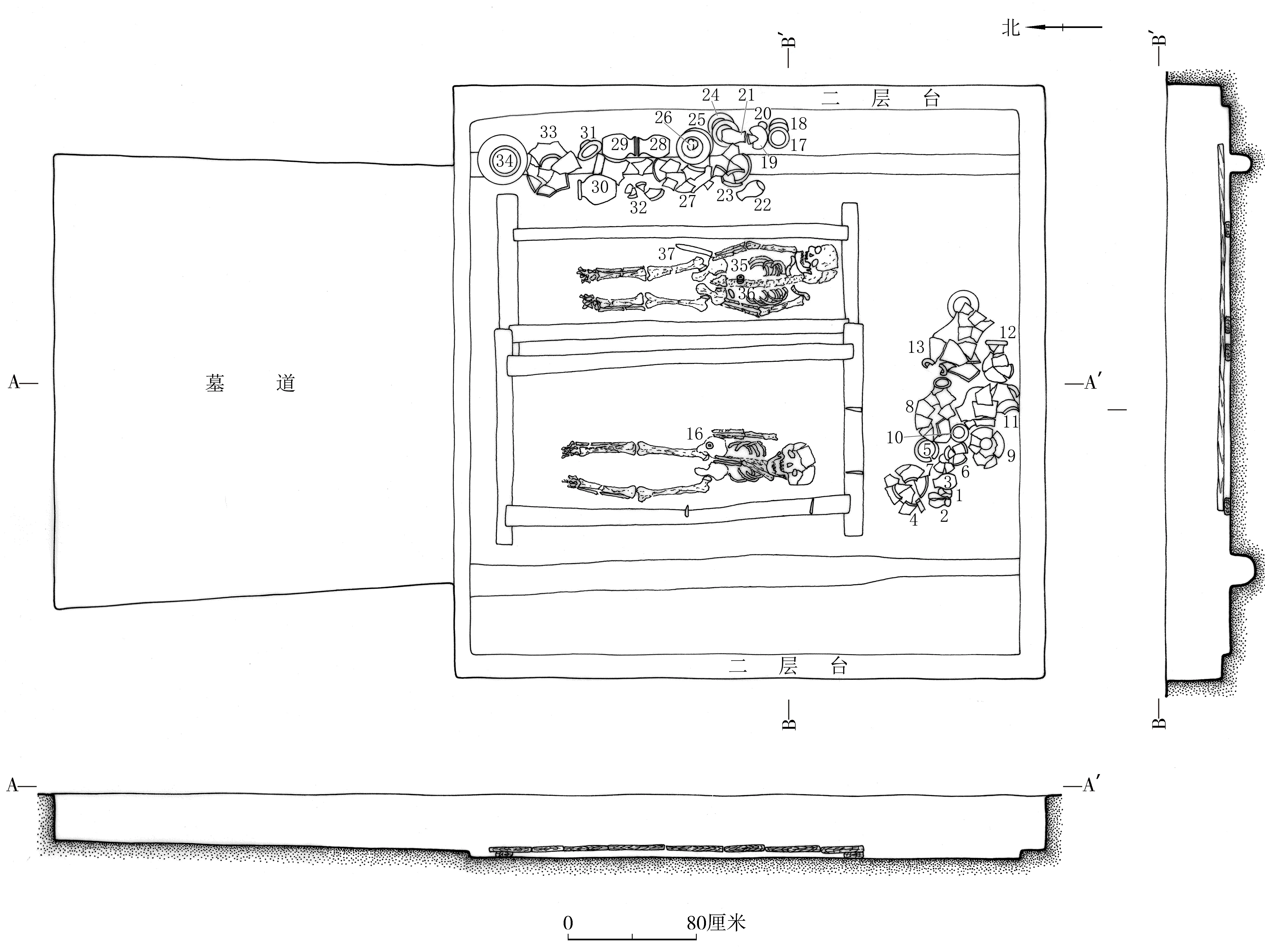

M15為帶斜坡墓道的豎穴土坑墓,呈“凸”字形,雙人合葬,方向7°。墓道位于北部,平面近梯形,緩坡狀底。南北長2.50米,口上端寬2.85米、下端寬2.60米,墓道深0.60~0.65米,下端底部高于墓室底0.05米。

墓室方形,長、寬均為3.70米,墓深0.70米。墓底四周留有0.10米高的二層臺,北寬0.10米,其余三面均寬0.15米。墓底縱向挖兩溝槽,間距2.40米,槽寬0.10~0.20米、深0.15米,圓底。

填土為灰褐色砂質黏土,結構較疏松。

墓室東西并列兩棺,僅存灰痕。西側一棺兩端擋板疊壓在東側棺擋板上。西棺長2.30米、寬1.05米、殘高為0.04米、厚0.12米,兩端擋板長1.35米,在棺板上發現有數枚棺釘。東棺長2.25米、寬0.70米、殘高0.04米、厚0.10米,兩端擋板長1.00米。兩棺上部東西向覆蓋 8塊木板,長 2.20~2.30米、寬 0.15~0.35米、厚0.04米。

墓主骨架腐朽近粉末狀,均仰身直肢。西棺頭向180°,面向上。東棺頭向175°,面向右,右手順放,左手置于腹部。性別、年齡均不詳。(圖1、圖2、封二-1)

圖1 M15蓋板及隨葬品放置平面圖

圖2 M15平、剖面圖

二、出土器物

隨葬品共37件(組),40件。

墓室西側墓主頭端棺外置陶器12件,銅器2件。分別是陶鼎1件、陶壺2件、陶小壺2件、陶罐2件、陶盆 1件、陶甑 1件、陶杯 1件、陶樽1件、陶灶1件、銅洗1件,棺內在墓主腹部放置銅錢1枚。

墓室東側墓主棺蓋板上置石硯、研石各1件,棺外右側放置陶器17件、銅器1件,分別是陶鼎1件、陶壺2件、陶小壺2件、陶罐3件、甕2件、陶盒1件、陶盒蓋1件、陶甑1件、灶1件、陶盆1件、陶杯1件、陶樽1件、銅洗1件;棺內在墓主腰右側有鐵刀1件,腰部右側上部有銅帶鉤1件,腹部放置銅錢4枚。

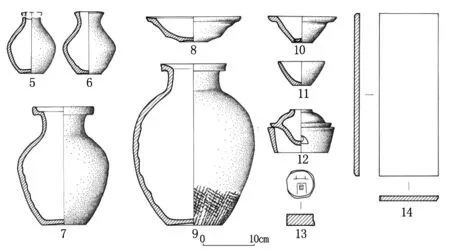

1.陶器 29件。均為泥質灰陶。

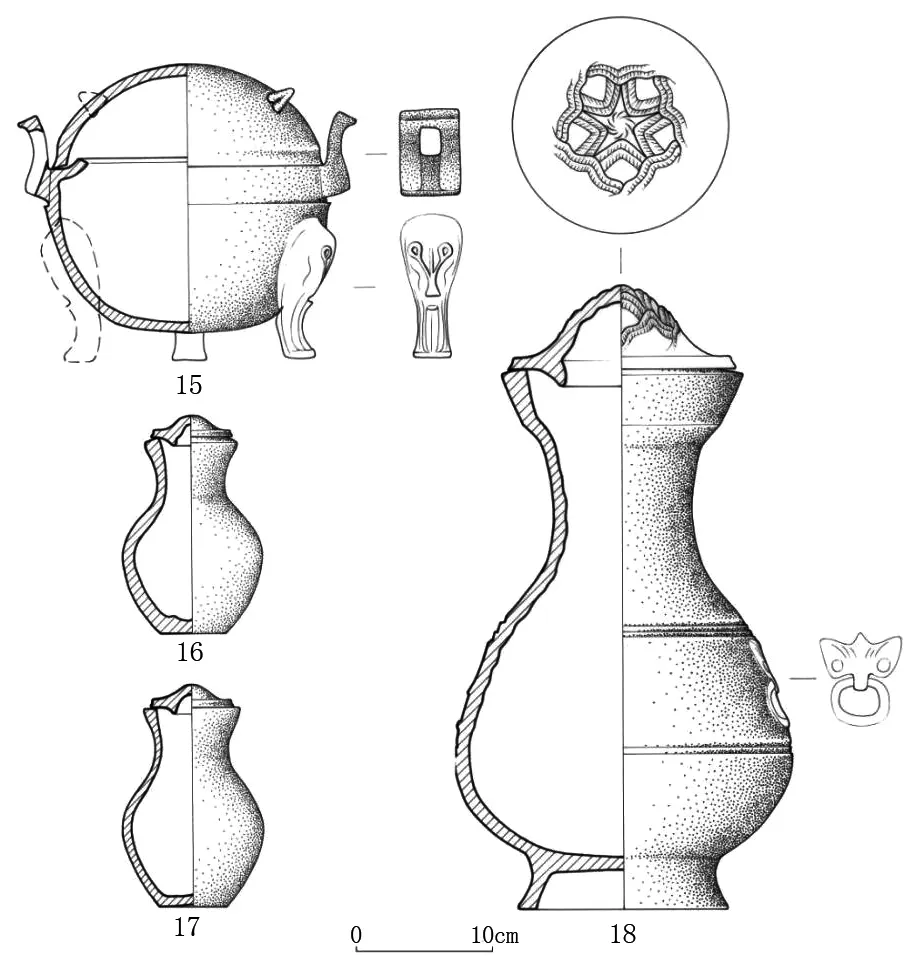

鼎 2件。蓋均圓隆。子口承蓋,方唇,二長方形中孔附耳,深弧腹,圓底近平,三矮蹄形足外撇。腹飾凸弦紋一周。標本M15:4,口徑16厘米,通高21厘米(圖3-1)。標本M15:23,蓋飾三個均勻分布的錐形鈕。足根部凸鼓,模印鸮面紋。口徑16厘米,通高21.6厘米(圖5-15、封二-2)。

樽 2件。均覆盆式蓋,子舌內斜。器身呈筒狀,口微斂,腹近直,平底微凹,三蹄形足模印獸面紋。標本M15:9,口徑18.6厘米,底徑19.2 厘米,通高19 厘米(圖3-2)。 標本 M15:25,口徑18.6厘米,底徑19厘米,通高19.1厘米(圖7-25、封二-3)。

壺 4件。均盤口,長束頸,鼓腹下垂,圈足外撇,肩、腹飾一到三周凹弦紋。有蓋,子舌稍長略下垂。根據蓋的差異,分兩型:

A型 2件。覆盤式蓋。標本M15:11,口徑17.2厘米,底徑16.5厘米,通高43.6厘米(圖3-3)。 標本 M15:13,口徑 16.4 厘米,腹徑 22.4 厘米,底徑15.8厘米,高41.5厘米(圖3-4)。

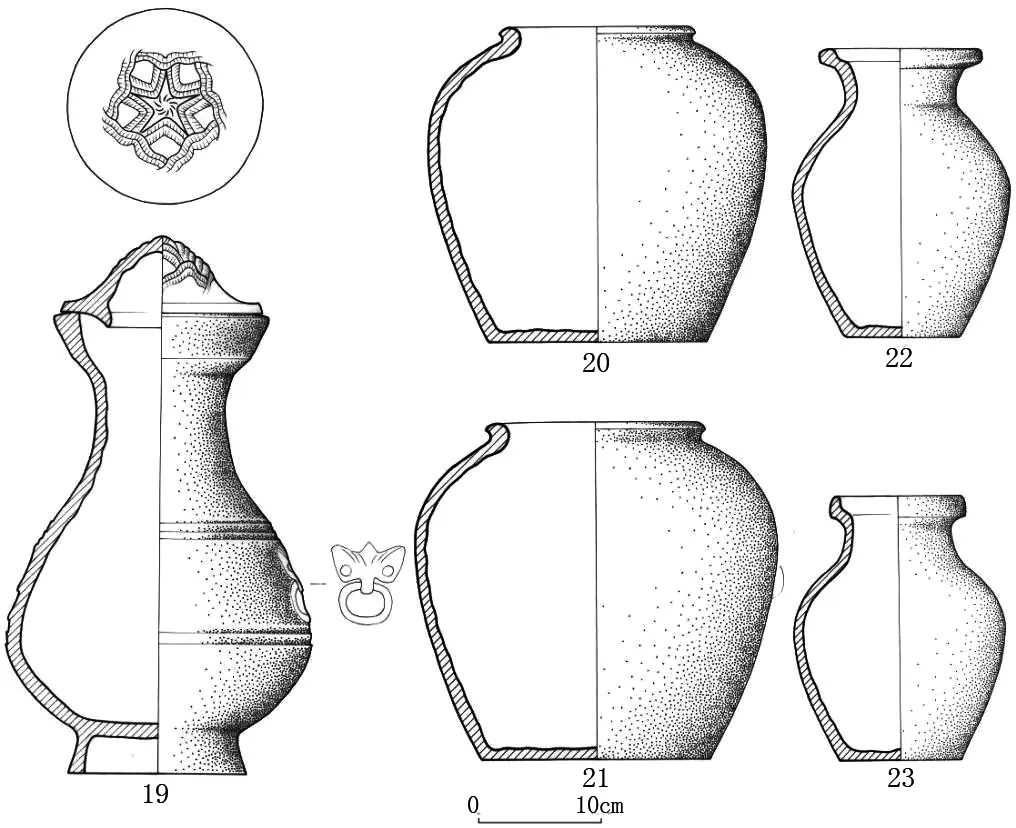

B型 2件。博山式蓋,肩對稱模印兩獸面鋪首銜環紋飾。標本M15:27,口徑17.8厘米,底徑 15.5厘米,高 46.2厘米(圖5-18)。標本M15:31,口徑17.4厘米,底徑14.8厘米,高44.4厘米(圖6-19)。

小壺 4件。均侈口,束頸,鼓腹,素面。根據蓋的有無,分兩型。

A型 2件。無蓋,均口微侈,短頸,下腹略弧收,平底微凹。標本M15:2,口稍殘,底徑4.5厘米,殘高 11 厘米(圖4-5)。 標本 M15:3,口徑5.8厘米,底徑4.8厘米,高12.4厘米(圖4-6)。

B型 2件。蓋均隆起,短子舌下垂。頸稍長,鼓腹,下腹弧收,平底。 標本 M15:21,口徑6.8厘米,底徑4.8厘米,通高16.2厘米(圖5-16)。 標本 M15:22,口徑 7厘米,底徑 5厘米,通高16.4厘米(圖5-17)。

盆 2件。敞口,寬折沿,方唇。根據腹和底部的差異分為A、B兩型。

A型 1件。 標本M15:7,折腹,上、下均向內弧收,平底微內凹。口徑18.8厘米,底徑5.5厘米,高 5厘米(圖4-8)。

B型 1件。標本M15:24,弧腹,平底。口徑18.6厘米,底徑5.8厘米,高6.2厘米(圖7-29)。

甑 2件。敞口,寬平沿,方唇。根據腹和底部的差異分兩型。

圖3 M15出土器物(之一)

A型 1件。標本M15:6,斜腹,底部均勻分布5孔。口徑13.4厘米,底徑4厘米,高5.2厘米(圖4-10)。

B型 1件。標本M15:19,弧腹,底部均勻分布三孔。口徑14.8厘米,底徑5.1厘米,高6厘米(圖7-30)。

杯 2件。均敞口,尖圓唇,平底,素面。標本M15:1,斜壁。口徑 9.6 厘米,底徑 3.6 厘米,高 4.8厘米(圖4-11)。 標本 M15:26,弧壁。 口徑 9.2 厘米,底徑3.2厘米,高5.6厘米(圖7-33)。

灶 2件。均圓筒狀,口大,直壁斜收,中空。壁正面有一半圓拱形灶門,背部與灶門相對處有一圓形排煙孔。灶上附有一釜,直口微斂,鼓肩,腹近斜收,圜底。腹中部有一圈寬凸棱。標本M15:10,灶口徑13.2厘米,底徑10.5厘米,高5厘米;釜口徑0.45厘米,底徑2厘米,高 7 厘米(圖4-12)。 標本 M15:20,灶口徑14.6厘米,底徑10厘米,高5.2厘米;釜口徑5.8厘米,底徑2厘米,高7厘米(圖7-32)。

盒 1件。標本M15:17,泥質灰陶,失蓋。器身子母口較長,內斂,方唇,弧腹,平底微凹,素面。口徑7.6厘米,底徑4厘米,殘高5.5厘米(圖7-27)。

盒蓋 1件。標本M15:18,泥質灰陶,呈覆缽式,頂平微凹,素面。口徑13.8厘米,底徑4.6厘米,高 4.4厘米(圖7-28)。

罐 5件。方唇,束頸,圓肩,弧腹。根據口部和有無紋飾差異,分兩型。

A型 1件。標本M15:8,侈口,唇內有凹槽,平底微凹,腹近底部飾交叉粗繩紋。口徑12.8厘米,底徑11厘米,高32厘米(圖4-9)。

B型 4件。盤口。除標本M15:12,平底微凹外,其余3件均平底。標本M15:12,口徑12.2厘米,底徑8.6厘米,高23.4厘米(圖4-7)。標本M15:30,口徑 12.2 厘米,底徑 10.8 厘米,高 23厘米(圖6-22)。標本 M15:28,口徑 10.6 厘米,底徑10.2厘米,高 21.8厘米 (圖6-23)。標本M15:29,口徑13.4厘米,底徑9.6厘米,高23.8厘米(圖7-24)。

圖4 M15出土器物(之二)

圖5 M15出土器物(之三)

甕 2件。均斂口,尖圓唇,矮領,圓肩,鼓腹,斜腹下收至平底。標本M15:33,口徑16.2厘米,底徑18厘米,高26厘米(圖6-20)。 標本 M15:34,口徑 17.8 厘米,底徑 18.8厘米,高 27.8厘米(圖6-21)。

2.石器 2件。

硯板 1件。標本M15:15,青石質,長形方薄板狀,一面平整,上留有墨跡。長16.1厘米,寬5.7厘米,厚0.5厘米(圖4-14)。

研石 1件。標本M15:14,青石質,平面近圓形,上有隸體“□官”字樣。直徑2.6厘米,厚1.1 厘米(圖4-13、圖7-34)。

3.銅器 8件。

銅帶鉤 1件。標本M15:36,平面呈琵琶形,鉤首彎折,弧腹,近尾端有一圓形鈕,素面。長6厘米,寬1.2厘米(圖7-36)。

銅洗 2件。 標本 M15:5、32,破碎,無法修復。

銅錢 5枚。其中3枚均為剪輪五銖,“五”字中間兩筆近直,銖字“朱”字頭為方折,“五”和“金”字不全。 標本 M15:16-1、M15:16-2,2 枚,均錢徑2.1厘米,穿寬 1.0厘米(圖7-31)。 標本 M15:35,1枚,錢徑1.9厘米,穿寬1.0厘米(圖7-35)。

另有標本 M15:16-3、M15:16-4,2 枚銹蝕在一起,字跡無法辨認,錢徑2.4厘米,穿寬0.7厘米。

4.鐵器 1件。

鐵刀,標本 M15:37,銹蝕嚴重,橢圓環首,直背,刃斷面為楔形,外有木質刀鞘朽痕。全長29.3厘米,寬16厘米,厚0.6厘米~0.7厘米(圖7-26)。

三、結語

根據M15隨葬陶器組合及器形、錢幣等特征等綜合分析研究,認為該墓的相對年代應為西漢晚期。

圖6 M15出土器物(之四)

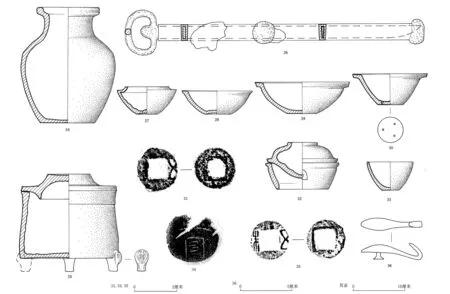

圖7 M15出土器物(之五)

1.該墓陶器組合有鼎、盒、壺、灶、樽、甑、盆、罐等,伴出銅洗等,與洛陽燒溝漢墓第三期器物組合基本相同[1]圖一,為西漢晚期常見的隨葬器物。

2.M15出土的器物與鄭州大上海城05M43出土器物相比,鼎、釜、B型盆、甑分別和其同類器相同或相似,甕與C型陶罐、灶與標本 05M43:5(原文稱井)近同[2]。鄭州大上海城05M43時代為西漢晚期或王莽時期。

3.M15中可辨識的3枚剪輪五銖與洛陽燒溝漢墓五銖錢Ⅰ型Ⅰ磨相同[3]218,225,其時間在王莽時期稍前。

綜上所述,M15時代應為西漢晚期。

本項目發掘領隊為楚小龍,執行領隊為劉晨,參加發掘和整理的有張珂、劉晨、賈長有、李煜、黨明瑨、李麗莉、劉行等人,器物修復由賈長有、董恒、彎宇完成,繪圖由賈長有完成,照片由劉晨、劉群拍攝,墓地人骨體質特征由河南省文物考古研究院孫蕾博士鑒定,在此一并致謝。

執筆:劉晨 張珂 李煜