南京市民遺體捐獻認知與意愿影響因素調查與對策*

張淑明 張 晶 張栩敏

(南京郵電大學社會與人口學院,江蘇 南京 210023)

2018年3月31日是南京市首個“遺體器官捐獻者紀念日”。據資料顯示,2017年南京市器官捐獻43人,遺體捐獻190人。但是,這對于醫療研究的實踐需求來說,仍是杯水車薪。經查閱遺體捐獻相關論文,我們發現針對南京市遺體捐獻項目的理論研究較少,理論體系還不夠完善。本項目以南京市為主要考察地區,分析南京市民對遺體捐獻的認識情況和捐獻意愿,發現南京市遺體捐獻工作的不足和市民認知的局限,提出相對應的解決方案,填補南京市相關研究空白,從微觀到宏觀,為完善我國的遺體捐獻相關政策制度做出一定貢獻,推動我國遺體捐獻事業的發展。

一、南京市民遺體捐贈認知與意愿影響因素調查及其統計分析

對南京市民予以隨機問卷調查并加以統計分析,剔除無效問卷,探討南京市民對遺體捐贈的認知與意愿情況,調查地點包括新街口、江寧及部分鄉村等具有代表性的地區,調查對象包括南京市常住人口、南京市在校大學生等。共派發問卷350份,回收有效問卷300份,有效率85.71%。調查數據采用SPSS2.0進行處理。

(一)南京市民遺體捐獻的認知

1.對遺體捐獻的基本內容的認知

調查結果顯示,對遺體捐獻相關知識很了解的被調查者僅占1%;比較了解和不太了解的分別占21.67%和59%;18.33%的調查對象明確表示不了解。在關于遺體捐獻的流程和接受機構的知識方面的問題上,僅有0.67%的數據顯示很了解,比較了解也僅有9.67%,56.67%的調查對象表示不太了解,明確表示不了解的占33%。

2.南京市民獲得遺體捐獻相關信息的途徑

認知遺體捐獻的途徑的數據顯示,以當前南京市民對遺體捐獻的認知水平來看,大眾媒體是其主要的傳播渠道,占到69%的比例,遠高于了解途徑中結果相同的學校和親戚朋友的6.67%,此外,從社交媒體、書籍報刊其他中獲得信息的分別占31.33%、24.67%和14%。

3.南京市民對于遺體捐獻的態度

在被調查的300人中,16.33%的人對于遺體捐獻行為非常認同,51.33%表示贊同,認為無所謂的占比24%,8.33%不贊同,此外,沒有人選擇很不贊同的選項。結果顯示大多數市民傾向于認同這一行為,如表1所示。

(二)南京市民遺體捐獻意愿

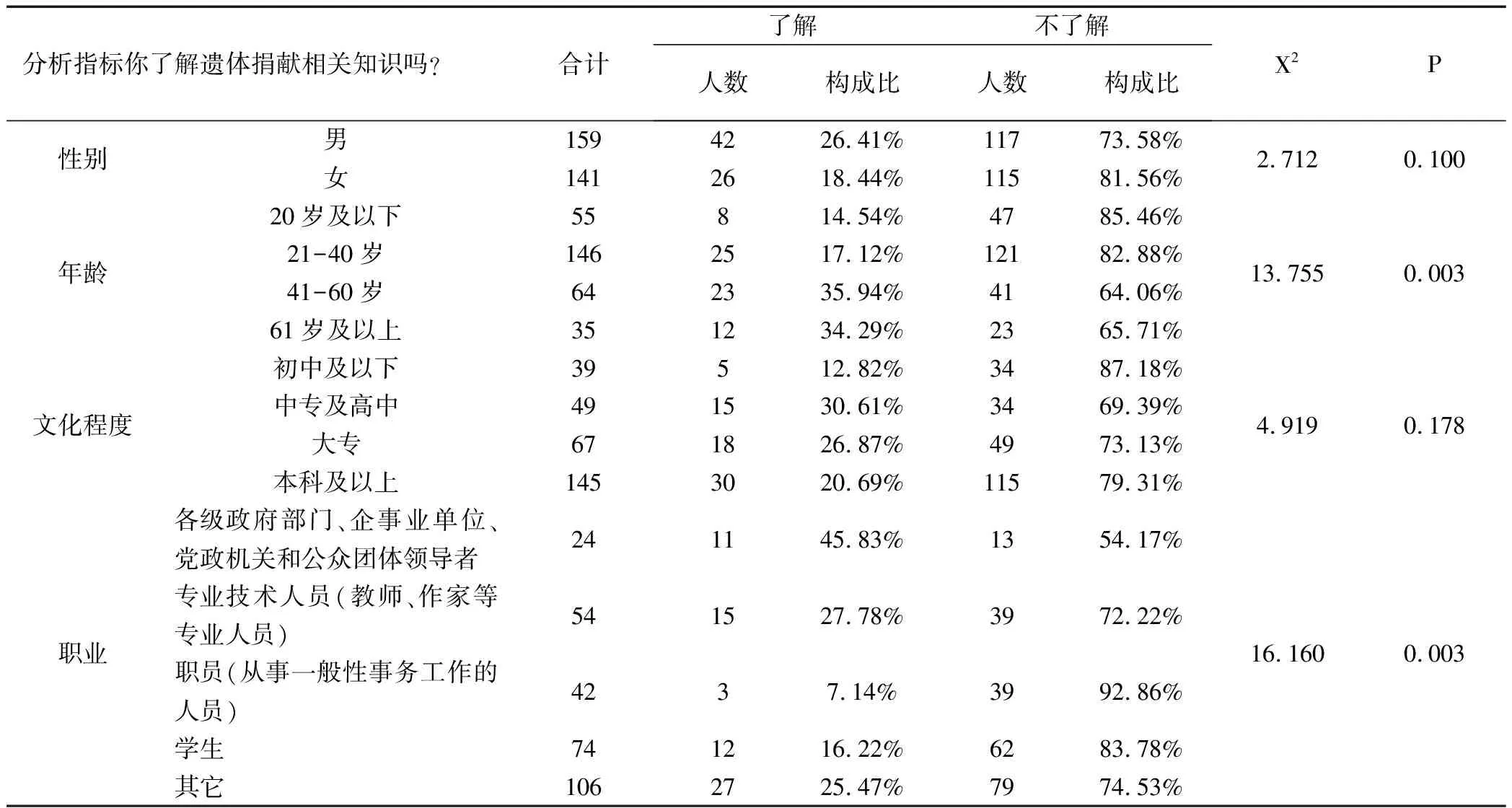

調查結果顯示,從性別的角度分析,結果顯示,經過X2檢驗(X2=2.712),這種差別不具有統計學意義(P>0.05),結果顯示,性別對于了解遺體捐獻相關知識沒有直接的相關性;從年齡的角度來說,隨著年齡的增長,被調查者對于遺體捐獻了解度有增加的趨勢,不了解度有下降的趨勢,經過X2檢驗(X2=13.755),這種差別具有統計學意義(P﹤0.05);從受教育程度分析,并未呈現出隨著受教育水平提高而增加認識的趨勢,且數據表明這種差別不具有統計學意義;從職業角度分析,各級政府部門、企事業單位、黨政機關和公眾團體領導者了解度更高,專業技術人員(教師、作家等專業人員)和學生比職員(從事一般性事務工作的人員)更了解,這種差別具有統計學意義(P﹤0.05)。

根據南京市民遺體捐獻意愿的調查結果,表示愿意在身后捐獻遺體的被調查者共有150人,占調查總人數的50%。當詢問選擇愿意的150人:“如果家屬持反對意見,你將如何選擇?”這一問題時,27人,占比18%的被調查者選擇了放棄捐獻。總人數的69.33%,104人選擇了勸導家屬接受自己的捐獻意愿,僅有19人選擇了堅持捐獻,占總人數的12.67%。

在影響個人捐獻意愿的因素中,選擇傳統文化觀念的被調查者共115人,占總人數的38.33%。選擇對接收站不夠信任的受訪者共有68人,占總人數的22.67%。脫離自身,站在更為客觀的立場上,我們對受訪者進行了“你認為當前遺體捐獻事業受到的最大阻礙是什么?”這一問題的調查顯示,傳統觀念仍然是最重要的影響因素。79.33%的受訪者認為當前遺體捐獻事業受到的最大阻礙在于傳統觀念。在統計量300人次的問卷中,共238人選擇了該選項。第二大因素是家屬情感,184人選擇了該選項,占總人數的61.33%。當問到“如果您的親戚朋友有意愿捐獻遺體,您對此所持的態度及原因?”這一問題時,僅有31名受訪者表示不贊成,表示無所謂的有83人,表示贊成的有186人。不少持著贊成和無所謂態度的受訪者表示,捐獻遺體是個人的選擇,親戚朋友無權干涉。這顯示出南京市遺體捐獻事業發展具有巨大潛力。

二、南京市民遺體捐贈認知與意愿的成因

(一)傳統倫理觀念的束縛

中國傳統的道德觀念認為“身體發膚,受之父母”,捐贈給他人是對父母的不孝。晚輩捐贈已故長輩的遺體也是對長輩的不尊敬,使長輩不能“入土為安”。此外也有部分人希望自己能在死后保持身體的完整而不愿意捐獻給他人。有些自愿捐獻遺體的公民,即便在生前完整地填寫了捐獻資料并按程序完善了全部聲明、公證等法律手續,去世后,其家屬極可能不執行捐獻人意愿。

(二)了解程度不足,遺體捐獻相關知識匱乏

大多數南京市民對于遺體捐獻相關知識知之甚少。在本次調查中,有市民表達了捐獻意愿,卻并不了解南京市遺體捐獻的流程和接受機構。因為對遺體捐獻事業缺乏相應了解,不少市民對此聞之色變。了解程度不足,遺體捐獻相關知識匱乏是影響南京市民遺體捐贈認知與意愿,阻礙南京市民遺體捐贈的重要因素。

(三)家屬情感

許多潛在遺體捐獻者擔心身故后家人缺乏寄托哀思的方式,沒有紀念死者的地點,家屬在情感上將無法接受。站在家屬的立場上,遺體接受機構如何對待故去的親人是他們關心的主要問題。他們擔心進行遺體捐獻的親屬是否能得到工作人員充分的尊重。家屬情感由此成為阻礙南京市民遺體捐獻的重要因素。

三、促進南京市民遺體捐贈事業的對策探討

(一)加強遺體捐獻科學教育,破除傳統落后觀念

綜合分析調查結果,傳統觀念是影響南京市民遺體捐獻意愿最重要的因素。雖然受訪者多集中在21-40歲的中青年人群(占比48.67%)、文化程度高(大專、本科及以上人群占比70.66%),但“落葉歸根”“身體發膚,受之父母”等傳統觀念的影響依然根深蒂固。加大遺體捐獻事業宣傳力度,破除落后思想在此時顯得尤為重要。相關組織機構應該在學校內加強死亡教育和科學教育,破除封建落后的觀念。

(二)加大遺體捐獻宣傳力度,提高市民捐獻熱情

如果市民缺乏對遺體捐獻足夠的了解,就談不上加入捐獻行列,進行捐獻行為。要促進南京市遺體捐獻事業的發展,必須加大宣傳力度。南京市應該利用好大眾媒體這一工具,通過社交軟件、電視等途徑,傳播相關知識。可以在學校開展線下講座等活動,將遺體捐獻的流程、接受機構、鼓勵政策進行全方位講解,引導市民正確認識遺體捐獻。應該針對不同人群,采取不同方法,樹立榜樣力量,從而喚起市民的公民觀念。

(三)注重人文關懷,平衡主體利益

為了防止“因捐獲利”,出現器官買賣等違法行為,無償捐獻一直是遺體捐獻的倫理準則。但在堅守醫學倫理的同時,我們可以對捐獻者適度給予人文關懷。遺體捐獻事業中的主體主要有捐獻者、捐獻者家屬、遺體接收方。當捐獻者意愿與家屬意愿相悖時、遺體組織對遺體的利用權及家屬監督權之間沖突時、要平衡好三者的關系。可以參照無償獻血制度和天津市的做法,在遺體捐獻者的直系親屬有器官使用需求時,將捐獻者的貢獻納入排序考慮因素,并對家屬治療費用進行相應的減免。

表1 南京市民對遺體捐獻的了解情況