上海核心城區軌道交通車站站域商業空間分布特征與影響因素分析*

袁 銘

(中鐵上海設計院集團有限公司,200070,上海//高級工程師)

城市軌道交通作為高密度大城市重要的綠色出行方式,對城市空間使用帶來巨大影響,已成為當前規劃領域研究的重要課題之一。本文分析了站域商業空間的多層面分布特征,討論了功能空間的競租曲線及對商業空間分布的影響,這對充分挖掘城市軌道交通車站站域商業空間的使用潛力,促進空間體系化發展具有一定指導價值。

城市空間的分布特征及其影響因素歷來是城市研究的重點,在城市軌道交通提升可達性的前提下,對它依賴性較強的公共性功能空間(如商業、辦公等)在站點周邊逐漸集聚。文獻[1]發現靠近城市軌道交通車站周邊的商業用地增長約23%;文獻[2]對上海3個站域的商業空間分布進行分析,指出在水平維度上的商業形成了核心區商業圈、外圍集中商業點和沿街商業帶3大特征區,垂直維度上的商業主要在近地面層和城市軌道交通人流到達層聚集;文獻[3]則以城市軌道交通綜合體為對象,研究初步表明商業空間趨向于步行密度高的層面,以及位于臨近城市軌道交通車站換乘平面的樓層;文獻[4]歸納了影響商業空間分布的因素,主要包括服務便捷性、人口分布變化、交通現狀、經濟發展、政策及歷史等。競租理論認為,城市軌道交通帶來微區位價值的變化,各功能結合承租能力產生競爭并決定空間用途。文獻[5]對赫爾辛基軌道交通站域的研究發現,離地鐵口1 000 m范圍內土地約出現6%的溢價;文獻[6]發現謝菲爾德軌道交通線路附近土地價值上升約4%。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究方法

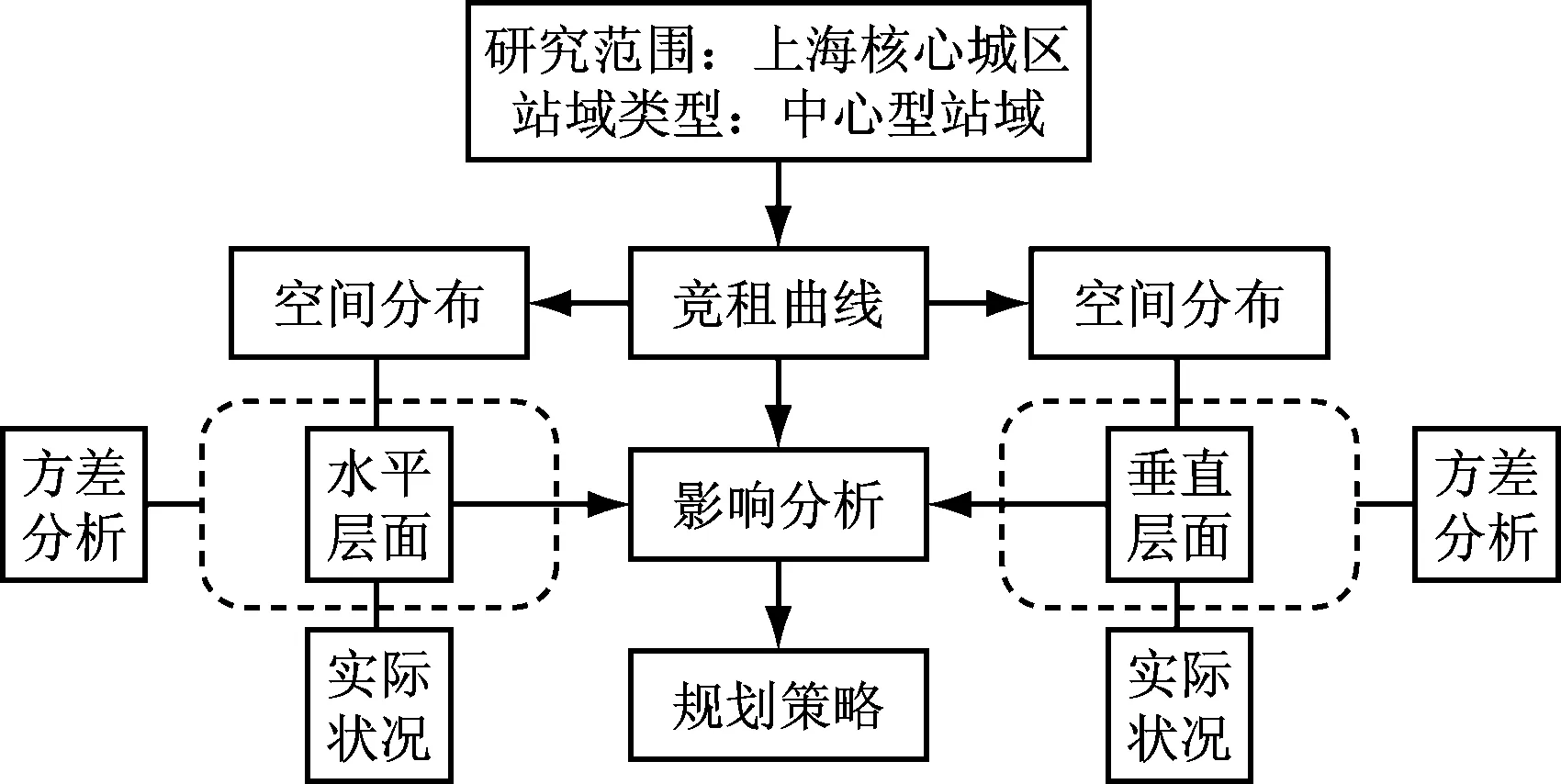

城市軌道交通站域是指受城市軌道交通車站站點影響的城市區域,基于不同研究目的可確定合理的影響范圍,本文的界定原則為:在以車站站點各出站口為圓心、500 m范圍為半徑形成的若干圓的并集,步行5~10 min左右到達的多層面空間區域。本研究選取了上海核心城區10個具有代表性的站域,整理分析水平和垂直層面的商業空間分布現狀,并通過均值統計和SPSS軟件進行方差分析,初步歸納上海核心城區軌道交通車站站域商業空間的分布特征;從使用者的空間需求入手,以競租理論為基礎分析站域微區位價值的分異,并結合承租能力差異討論站域的多層面競租曲線及其對商業空間分布的影響。分析研究的技術路線如圖1所示。

圖1 城市軌道交通站域研究技術路線

1.2 數據來源

數據主要來自筆者所參與的國家自然科學基金(51178318)課題組, 10個樣本的選取主要基于以下幾方面考慮:

(1)商業成熟和繁榮的區域:均位于上海中心城區發展比較成熟的黃埔、靜安等行政區,屬于典型的高密度城市中心區。由于站點建成時間較長,商業空間也受站點影響大。

(2)多種規模和定位:在城市空間結構中屬于城市級、區域級或社區級公共活動中心的中心型站域,與使用者日常生活密切相關。

(3)多種功能組合:樣本為盡可能涵蓋商業、辦公等不同功能的主導型站域,以體現研究的均衡性。

(4)交通條件:涵蓋了8條主要軌道交通線路,既包括單站型站域,也包括雙站型站域;7個單站型站域既包括一線單站,也包括雙線和三線單站。

2 商業空間的多層面分布特征

2.1 樣本分析

對商業空間的水平分布現狀進行整理后初步發現,除陸家嘴以外,其余9個樣本呈現圈層遞減分布趨勢。對此進行均值分析(見圖2)后可以看出:①商業空間圍繞站點呈現明顯的圈層遞減分布趨勢,越靠近站點的圈層開發強度越大,越遠離站點其開發強度越小;②越靠近站點圈層之間的開發強度變化越大,遠離站點的圈層開發強度變化趨勢趨于平緩,隨距離增加站點對商業空間分布的影響越小;③ 0~100 m至400~500 m這5個圈層的結構性開發強度比值約為4.7∶3.1∶1.9∶1.2∶1.0,其中第一圈層所占比例約40%。對商業空間的垂直分布現狀進行整理后初步發現,8個樣本在地面以上呈現隨高度增加而顯著遞減的分布趨勢。對此進行均值分析(見圖3)后可以看出:①商業空間在近地面層區(0~10 m)的開發強度最大,高層區(24~100 m)開發強度最低;②商業空間主要集中在近地面層區和中間層區(10~24 m),其它區域開發強度較低;③高層區至地下淺層區(-15~0 m)開發強度的比值約為1.0∶6.9∶9.6∶1.7,其中近地面層所占比例約為50%。

圖2 商業空間開發強度水平分布的均值分析

圖3 商業空間開發強度垂直分布的均值分析

2.2 討論

針對樣本初步統計后,可看出商業空間在多層面呈現出明顯的空間分異,進一步通過SPSS軟件進行方差檢驗。水平層面的方差分析顯示,其顯著性(sig值)為0,F值(方差)為10.560;垂直層面的方差分析顯示,其sig值為0,F值為14.295。由此表明水平和垂直層面的分布特征具有統計學意義,其與站點的水平和垂直距離是影響商業分布的重要系統性因素。

總體而言,在上海核心城區的軌道交通車站站域中,商業空間形成明顯的空間分異特征:水平層面呈現以站點為中心顯著的圈層遞減分布特征;垂直層面從地下淺層區到高層區呈現以站點為中心顯著遞減的分布特征。

3 微區位價值與空間競租曲線

微區位是指在城市微觀尺度下的區位,它不同于宏觀和中觀區位而呈現明顯的三維性。如針對零售業而言,在水平層面上街道轉角的微區位優勢大于街區內部,在垂直層面上地面層的空間價值大于非地面層。站點引入促進了交通可達性的提升,使得周邊微區位價值出現變化。

3.1 站域的空間價值分布

不同行業或功能體在經營和使用過程中的需求差異導致價值差異,其空間需求可從3個維度分析:可達性(Accessibility)、公共性(Public)和舒適性(Comfort)。德國學者R.Hurd在《城市土地價值原理》中認為,城市土地價值的高低取決于區位,而決定區位的重要因素是可達性,從而產生級差地租。公共性并不側重強調產權的公有或私有,更強調的是對使用者的開放程度,如當前城市逐漸增多的準公共空間(POPS),雖然屬于私有產權但公共性很高,零售等順路消費活動對公共性的需求程度更大。舒適性主要指使用者在空間中的主觀感受,既涉及聲、光、熱等物理性能指標,也涉及對景觀、城市家具的滿意度等主觀性指標,比如靠近公園有利于高檔休閑類商業的使用績效提升。正是由于站點的引入導致了空間可達性的提升,使得周邊區域的微區位價值產生差異。比如,越靠近站點可達性和公共性越高,因此商業空間的價值也更高;垂直層面上靠近站點出入口的地下層或空中二層區,進出站人流密度較大也使得商業空間價值更高。

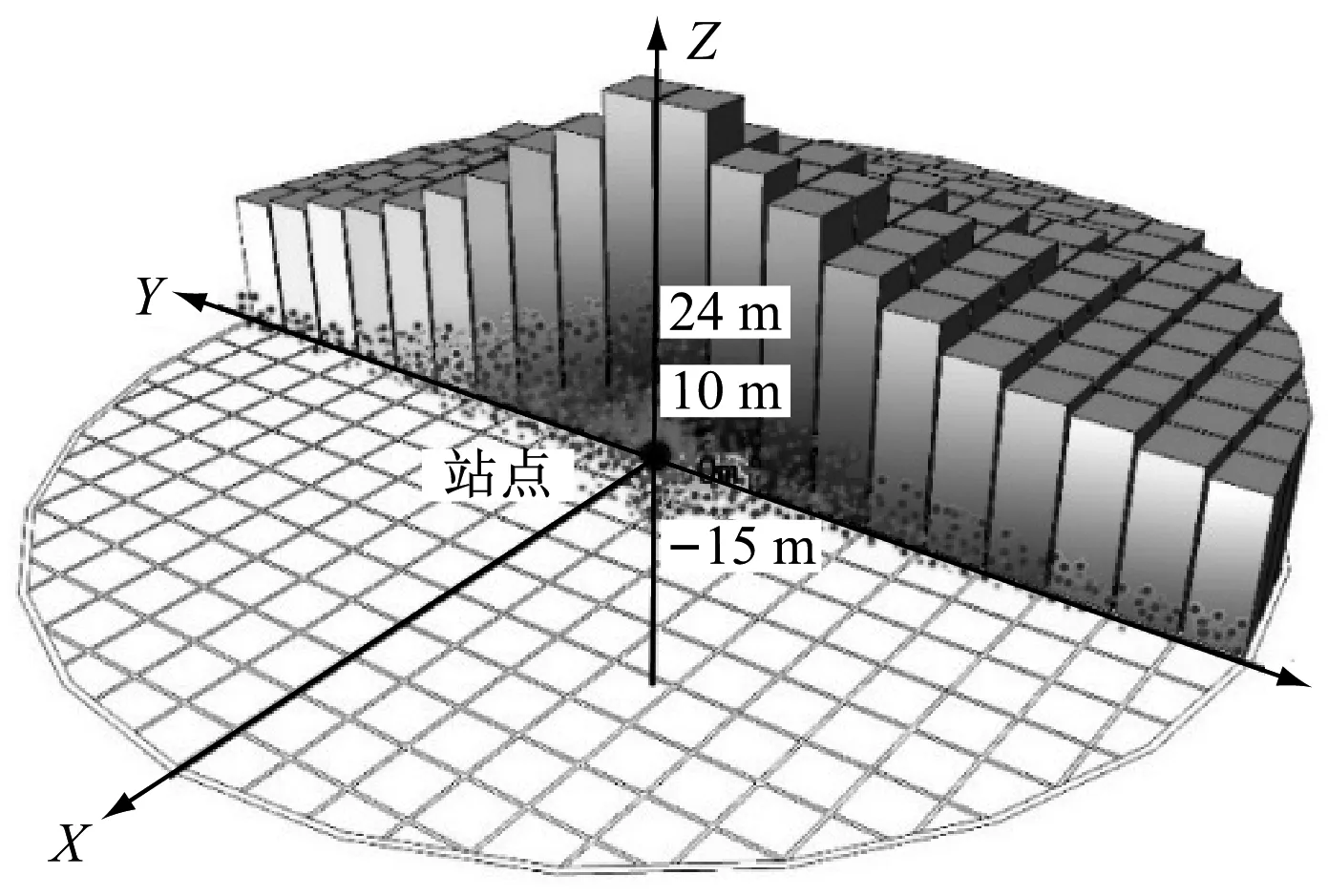

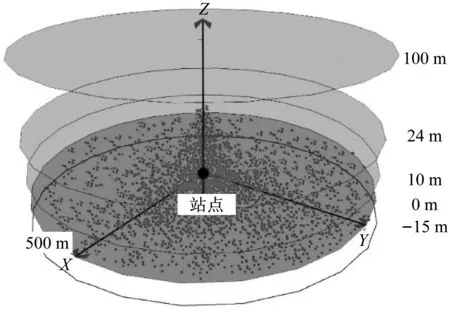

總體而言,城市軌道交通車站站域商業微區位價值,在水平層面上呈現以站點各出入口為中心的顯著遞減分布趨勢,在垂直層面從地下淺層區到高層區呈現以各站點出入口為中心顯著遞減的分布趨勢,如圖4所示。

圖4 站域商業空間價值分布示意圖

3.2 不同行業和商業類型的承租能力

微區位價值反映了在不同使用方式下空間的潛在盈利能力,而另一方面,不同行業或商業類型由于平均利潤率不同而存在承租能力的差異。承租能力主要指行業或功能體對租金的承受能力。各行業由于經營成本與盈利方式等不同,導致行業的平均利潤存在差異,在空間競爭時就體現為對租金的承受能力。基于利潤差異,初步對站域4種典型功能體的承租能力進行排序:商業>辦公>酒店>居住。

商業子系統內部各業態的承租能力也存在差異。本研究將商業空間分為百貨、專業賣場、零售、餐飲、休閑娛樂和服務6種類型,總體而言承租能力可分為3個等級:承租能力較高的業態為精品百貨、零售、西式(休閑)餐飲、金融服務商業,平均租金在5~6元/(m2·d);承租能力居中的業態為普通百貨、專業賣場、中餐(快餐),平均租金在3~4元/(m2·d);而承租能力較低的業態為休閑娛樂和服務類商業,平均租金在1~2元/(m2·d)。因此,在商業子系統內部,由于業態的利潤水平不同導致承租能力差異也較顯著。不同行業或業態進一步依據空間需求及承租能力進行競爭,通過所支付的租金或價格決定多層面空間的最終用途,逐漸形成站域功能空間的分異特征。

3.3 站域典型功能空間的競租曲線

競租曲線是指在城市土地使用過程中區位與地租的函數。在區位論中最具代表性的是W. Alonso提出的“競租理論”:競租是在“理性人”和“市場均衡”假設下,土地使用者對不同區位的土地進行競爭,權衡支付地租和可能獲得的最大收益來決定最終用途。因此,競租理論是以土地價格的高低決定其利用方式的競爭機制。

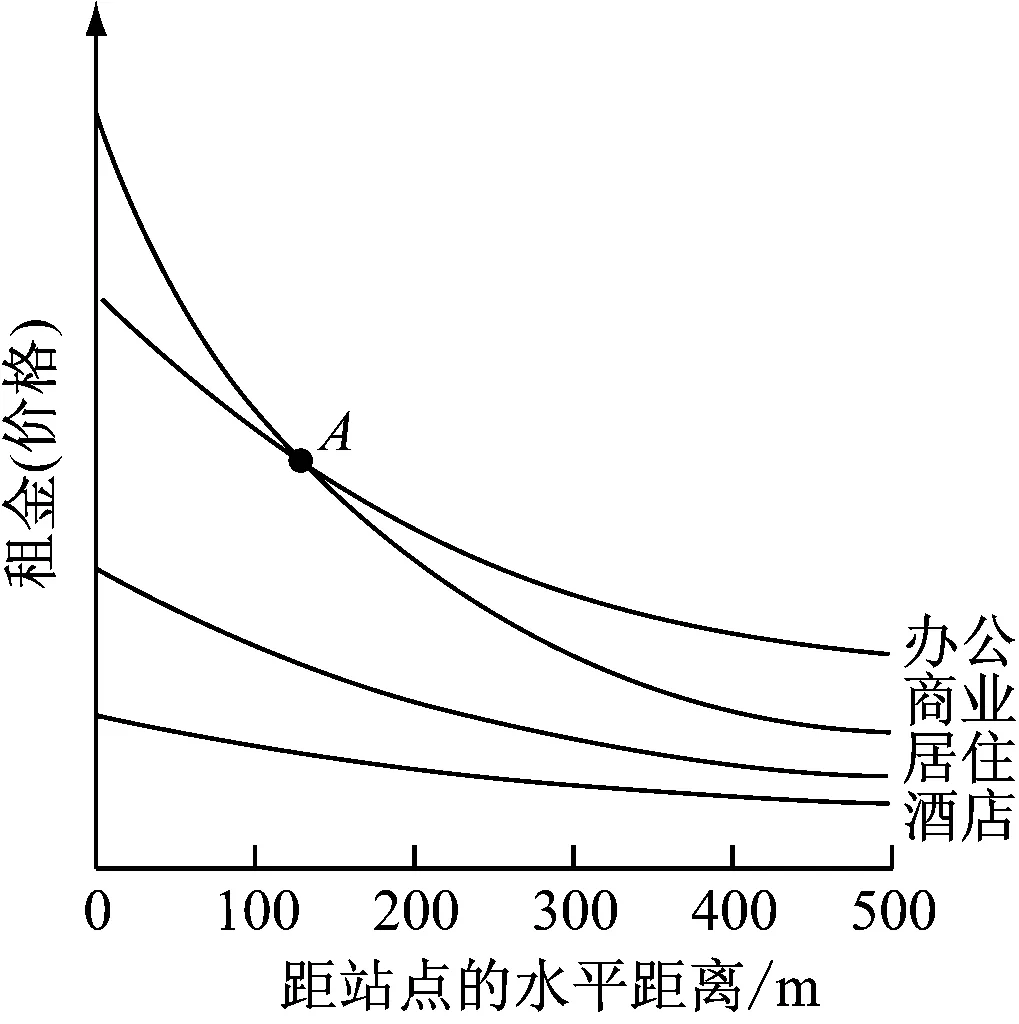

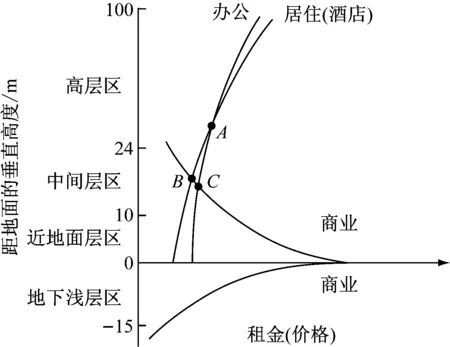

站域水平層面的競租曲線是離開站點的水平距離和租金的函數。站點的引入導致區域可達性和公共性顯著增加,并呈現圍繞站點的圈層遞減分布趨勢。站域典型功能體對可達性的依賴度排序依次為商業>辦公>居住>酒店,因此靠站點越近的區域商業價值越高,辦公次之;另一方面,承租能力排序為商業>辦公>居住>酒店。綜合以上兩方面可初步推斷出站域水平層面上的空間競租曲線(見圖5),總體而言仍遵循傳統的競租曲線。高度增加帶來可達性和公共性的降低,使得商業空間微區位價值顯著降低;而伴隨私密性和景觀品質提升,辦公、居住和酒店隨高度增加其微區位價值逐步提升;居住和酒店對私密性和舒適性的需求更高,因此高層區辦公的價值相對小于居住和酒店。遵循行業承租能力排序可推斷出站域垂直層面上的空間競租曲線,如圖6所示。

圖5 站域水平層面功能空間的競租曲線

圖6 站域垂直層面功能空間的競租曲線

本文將商業空間水平和垂直層面的競租曲線進行綜合,通過疏密不同的散點表示站域商業微區位的租金差異,如圖7所示。在圖7中,點數越密表示商業空間的租金越高,反之亦然。由此初步展現了城市軌道交通車站站域商業空間的多層面競租關系。

4 站域商業空間的規劃策略

站域的商業空間規劃既要充分挖掘空間潛力,同時也要提升空間活力,可從使用者的內在空間需求出發,以商業空間的競租曲線為基本依據,把“功能、強度、分布”作為3大導控要素,對站域商業空間進行規劃。

圖7 站域商業空間競租的三維示意圖

在功能層面,站域商業類型及其組合要充分考慮周邊典型使用者的構成狀況,結合其站區的發展定位、群體行為特征和內在空間需求進行配置,比如,針對社區級公共中心站域,其使用主體為當地居民,因此主要配置與居民關聯度高的超市、賣場、普通百貨、服務類商業;而在以商務主導的站域,則以配置中高端餐飲、專賣類零售、金融類商業功能體為主。

在開發強度層面,基于微區位價值差異初步提出6類典型商業空間的強度分布建議:在水平層面上,商業空間圍繞站點可形成圈層遞減的空間結構,在核心區0~100 m和100~200 m圈層建議開發強度比例分別控制在總強度的40%和30%左右;在垂直層面上,隨著距離站點的高度增加商業價值迅速降低,因此在近地面層和中間層建議開發強度控制在總強度的50%和35%左右,并隨著高度增加需逐漸減小開發強度。

結合不同區域進一步配置不同類型商業及其相應組合。建議:水平層面上,近站點圈層以混合功能的業態組合為主;而遠離站點的圈層,可結合主要人流目的地(辦公或居住點)布置對人流量集聚效能大的專業賣場和百貨等商業點,以吸引目的型消費人群,也能引導消費人群在站域積極有序地流動,并帶動步行路徑的小型零售購物、服務類商業績效提升。垂直層面與水平層面類似,其近地面層和人流量大的區域以混合業態配置為主,而中間層則以目的型消費的休閑娛樂或服務類商業為主。

5 結論

基于10個樣本站域分析初步發現:上海核心城區商業空間,在水平層面上呈現以站點為中心顯著的圈層遞減分布特征,在垂直層面上從地下淺層區到高層區呈現以站點為中心顯著遞減的分布特征。由于使用者空間需求不同決定了微區位價值差異,不同行業和功能體在權衡其承租能力和空間潛在盈利能力基礎上,通過競爭產生租金差異,最終形成多層面的空間分異特征。本文進一步結合競租理論初步揭示了城市軌道交通車站站域典型功能空間的多層面競租曲線:在水平層面上基本遵循傳統競租曲線,在垂直層面上商業的競租曲線隨高度增加租金顯著降低,其他3條曲線隨高度增加租金緩慢升高,高層區居住和酒店提升幅度大于辦公。最后,建議城市軌道交通車站站域商業空間規劃,要從站域典型使用者的內在需求出發,以商業空間的競租曲線為基本依據,把“功能、強度、分布”作為3大導控要素,注重空間潛力和活力,從而形成效率和品質兼顧的規劃策略。