如果我不曾見過鹽湖

撰_文郭憶靜攝_影 迷 醉陳健

大柴旦鹽湖璀璨的星空 (攝影_藍色韻律)

秘境是柴達木的標簽,察爾汗鹽湖是柴達木曾經滄海的靈魂所在,如果我不曾見過它,我不會明白何謂天空之魂。

看湖

青藏高原本是海,卻成了世界屋脊,千年的海水化作了潔白的鹽花,通向純凈的心靈,陽光、藍天、白云、鹽湖,融匯成人世間最飽滿的色調。

1896年7月至11月,瑞典探險家斯文·赫定來到青藏高原,穿越了可可西里,終于抵達柴達木盆地。這片遼闊的高原腹地,成了他口中的“地球上的第二月球”,未知裹挾著危險,幾次進出新疆和西藏的他,在這里停止下東行中國的腳步。4年后,他在西行的路上發現了樓蘭古城。

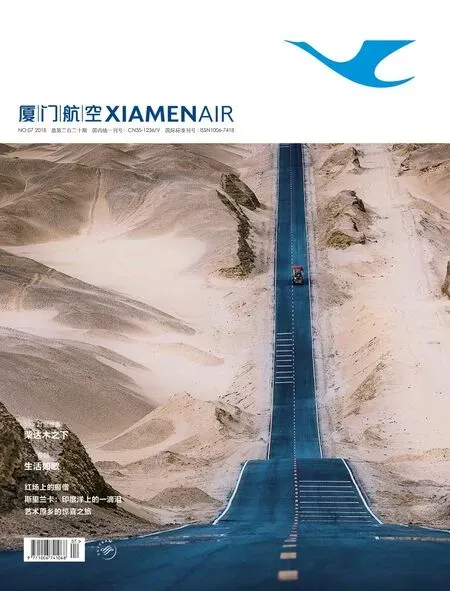

秘境是柴達木的標簽,一個地方在地理位置上偏遠,往往精神上也更疏離、獨立。一百多年后,和斯文·赫定不同的是,飛行的便利讓我輕易踏上了這塊土地,從高山出發,途徑戈壁,抵達腹地,再回到高山,幾天里,這種穿越感是極其真實的,一會兒是田園牧歌式的高山草原,一會兒是拔地而起的流露硬朗線條的風車和變壓塔,斯文·赫定永遠不會料想到,這里已經成為中國知名的“聚寶盆”。

通往柴達木的每一公里,每一米,都在沖破時間與地域,我得以清晰地看見一座看似矛盾的城,一些形形色色的人。柴達木蒙語之意,便是遼闊的大鹽澤,名字仿佛暗示了它的命運,鹽湖是柴達木曾經滄海的靈魂所在。

察爾汗鹽湖位于柴達木盆地南端,與巍巍昆侖、茫茫戈壁共存。前些年去過的茶卡鹽湖,人氣越發旺,已經成為生態游和工業游舉頭并進的香餑餑,察爾汗鹽湖頂著中國最大內陸鹽湖的光環,從開放參觀到閉門生產,如今正在打造一個生態鎂鋰鉀園。據說,湖中儲藏著500億噸以上的氯化鈉,可供全世界的人食用1000年。即使數學再差的人,在這個數據面前,也可揣測出察爾汗鹽湖背后的經濟價值究竟有多驚人。

察爾汗鹽湖高濃度的鹵水,形成了“舉目碧濤滿眼綠、信步白沙半腳鹽”的奇觀,蘊藏著鉀、鎂、鋰、堿、鈉等豐富的礦產資源,價值數以億計

然而,60年前,察爾汗是連生活在海西草原上最為彪悍的蒙古族人也不會光顧的地方。當時,一支十一人科學團隊走進察爾汗,發現這里擁有古鹽床,然后敲下了第一錘,開始刷新中國鉀肥創業史上的不朽紀錄。

這種冒險是值得的,是無私無畏的,察爾汗鹽湖是開荒者和后來者共同解開的秘密,他們互相成就,而歷史也不會掩蓋這些真正,閃著光芒的人。荒涼并不代表著貧瘠,無法估量的資源深埋在察爾汗鹽湖下。

如今,要去一睹察爾汗鹽田的風光可不容易,好在我提前跟鹽湖集團聯絡,隨同鹽湖集團員工家屬一起走進園區。說是園區,其實除了前面的廠房,剩下的全是整齊劃一的鹽田。下午四點的太陽仍高傲地懸掛著,碧波蕩漾的鹽田中除了忙碌的采鹽船和運輸車的身影,還有聳立于地平線的煙囪,輸出著最直觀的工業化風景,或許這也是通往城市文明的直接途徑。

鹽湖,不是海,卻像海一樣,讓人在其面前變得渺小、微不足道,我莫名欣喜起來,甚至沉靜下來,內心深處繼而萌生一股為之悸動的火焰。在遠方,我們認為特別的地方皆屬日常,鹽湖集團的員工每個人手機里都珍藏著最獨一無二的美景。張元文是修理機械的工人,他嚴肅地說鹽湖里鹵水有毒,千萬別放進嘴里。當我反問,如果要把30個鹽田全走一遭需要多長時間時,他臉上露出神秘的微笑,“開著車要一天。”

好奇心推著我一步一步往前走,試圖到達最遠的那個鹽田。眼前除了綠色的湖水,“海”天一線間,再也找不到綠色的植物,水中不會有魚,天上的鳥兒更不會經過,孤寂成了這里的永恒。我俯下身觀察晶瑩如玉的鹽花,這些千變萬化的結晶體看似脆弱,耐受力卻極強,向世人展現著化學另一種角度的美麗。這片干涸的地表凝結著堅硬的鹽體,形成深厚的鹽層,就連青藏公路和青藏鐵路經過這里,路基也全是用鹽鋪成,勾勒出“萬丈鹽橋”的勝景。

在察爾汗鹽湖干了11年,張元文已經在格爾木定居下來,若是問他一句,幸福嗎?我想他的答案是肯定的,因為腳下的這片鹽澤,新時代的鹽湖人享受到的待遇是厚重的。格爾木總人口24萬人,鹽湖集團員工占了1/24,一個產業和一個城緊緊相偎,格爾木從“兵城”已逐步被“鹽城”取代。

可就在60多年前,格爾木還只是一個扎著6個帳篷的修筑青藏公路的大本營,“青藏公路之父”慕生忠將軍創造了這座戈壁上的工業城市,從無到有。此刻,這座新興城市已變得巨大起來,湍急的能量正噴薄而出。來柴達木考察的人,大多沖著鹽湖資源而來,這些不同國家、職業、背景的異鄉者和格爾木人共襄這座年輕城市的富有與豐饒。

我見過寸草不生的荒原,卻難以抵抗得住光耀中的戈壁,即便如此堅碩的鹽蓋下,一批又一批的到來者總能觸及涌動的暗流,追尋并重構鹽的世界。天空之鏡,云端之下,外來的我正為邂逅一場絕美的夕陽而激動萬分,鹽湖人正在下班的路上,三三兩兩迎著大西北的晚風,也拿出手機,定格住又一個相似的黃昏,歡樂在鹽湖上空飄蕩,最后落到潔白的大地上。

邂逅一場鹽湖日落,大概是人生最佳體驗之一