佛山地區軟土層深基坑圍護結構變形控制與周邊環境保護

王 駿

(廣東省基礎工程集團有限公司, 廣東 廣州 510000)

0 引言

隨著“廣佛同城”建設的需要,佛山正在開發軌道交通工程,而該地區大多為軟土層,具有含水量大、孔隙比高、觸變性等特征。因開挖軟土層深基坑一般會引起周圍地下水位和土體應力狀態的改變,產生較大的地面沉降和圍護結構變形,從而可能對周邊環境造成不利影響。因此,變形控制和周邊環境保護在軟土基坑開挖中顯得尤為重要。

本文通過對佛山某地鐵站基坑圍護結構變形的監測數據分析,并結合相似地質條件相同支護形式的其他站點的監測數據,探討佛山軟土地區深基坑圍護結構的變形特性及相應的變形控制、周邊環境保護措施,為今后類似工程的設計和施工提供參考。

1 工程簡介

1.1 工程概況

車站結構形式為地下兩層單柱雙跨,支護體系為800mm厚地下連續墻+三道砼支撐,結構總長215m,標準段基坑寬20.7m、開挖深15.28m,東、西盾構端寬25.1m、開挖深16.23m。從上至下土層為:①素填土、②淤泥質粉細砂、③淤泥質土、④沉積粉細砂、⑤沖-洪地方細砂、⑥強風化巖、⑦中風化巖。基底位于③淤泥質土、④沉積粉細砂、⑤沖-洪積粉細砂,并采用攪拌樁抽條加固,地連墻入⑦中風化巖層不少于1.5m。

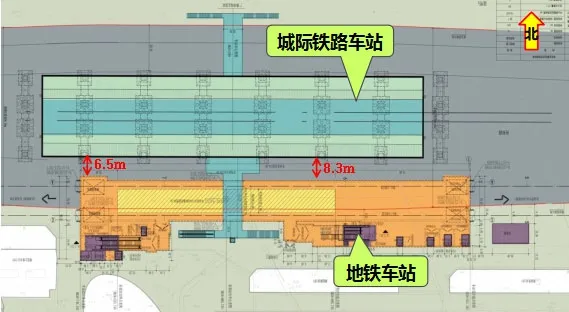

圖1 平面位置圖

地鐵車站基坑盾構端、標準段分別距離基坑北側的城際鐵路車站的樁基承臺約6.6m和8.4m。城際車站地上三層,其主體為鋼筋混凝土框架結構,采用摩擦端承樁,樁長約41米,入弱風化巖層。

1.2 施工情況

地鐵車站施工前,城際車站已完成樁基工程,地鐵車站目前已完成東、西盾構端第二層土方開挖(離地面6.5m)和砼支撐,并處于停工狀態。

2 基坑監測

2.1 監測項目

監測項目:①墻頂豎向位移,②墻頂水平位移,③墻體深層水平位移,④地下水位,⑤周邊地表沉降,⑥支撐軸力,⑦橋墩水平位移,⑧橋墩豎向位移。第一層砼支撐完成后采集初始值。

2.2 墻體深層水平位移

隨著第二層土方開挖和砼支撐施工,墻體深層水平位移逐漸增大,其中東端頭監測數據,如下圖:

圖2 東端頭墻體深層水平位移變化曲線

從上圖看出,墻體深層水平位移在模板安裝階段變化速率最大,對應土壓力最集中釋放階段。砼支撐澆筑后,監測數據趨于穩定。因此,在基坑開挖中,需做到快挖快撐。

結合其他監測點數據,統計出第二層土方開挖階段墻體深層水平位移變化情況,側斜變化范圍為1~21.2mm,變化最大位置為開挖面下1~3m,開挖期間變化速率為 1.7~4mm/d,-0.7~0.7mm/d。

其中,監測點ZQT2變化最大,其累計位移量曲線圖,呈“弓形”,如下所示:

圖3 累計位移量曲線圖(注:“+”表示上升)

2.3 周邊地表沉降東、西盾構區第二層土方開挖和砼支撐完成后3個月,基坑南側最大地表沉降累計已從-14.35mm

增至-39.73mm,由此得知,基坑即使停止開挖,坑

外地表也會因軟土蠕變和時空效應等因素繼續發生沉降。

根據以上監測數據,本站基坑變形情況與其他相鄰站點基坑相似,由此預測本站隨開挖深度加深會有較大的變形。除降水引起的土體固結變形外, 基坑開挖卸荷效應是引起圍護結構變形和地表沉降的主要原因。因此,合理選擇基坑開挖方案十分必要。

3 深基坑圍護結構變形設計影響因素

基坑開挖卸荷效應除受施工因素有關,還與基坑支護設計有關。

3.1 土體參數

土體參數對地連墻變形起著決定性的作用,高強度的參數可減小作用于圍護結構上的土壓力,減小墻體的最大水平位移。

3.2 地下連續墻厚度

墻體自身截面剛度對其變形影響甚大。尤其對于土體強度參數低的情況,需適當增加墻體的厚度,可提高其截面抗彎剛度,這樣可以減小變形。

3.3 支撐梁豎向間距

間距不合理一方面導致工程成本增加,另一方面給施工帶來不便。

3.4 基底加固

基底被動區為軟弱土層,使得被動區提供的抗力不足,圍護結構產生較大的水平位移。因此,在深厚軟土地區,基底加固是減少圍護結構水平位移的有效方法。尤其注意,三軸攪拌樁與地連墻之間形成的加固盲區建議選擇旋噴樁加固。

4 對周邊環境的保護

隨基坑開挖深度的加深,將由強度控制為主轉為以變形控制為主,同時對周邊環境保護的要求也越高。

4.1 基坑自身變形控制

基坑開挖施工中要快挖快撐,減少基底暴露時間,減小基坑開挖卸荷效應,同時要根據監測數據及時采取措施,如增設臨時鋼支撐,在基底澆筑素砼支撐、增大墊層厚度等。

針對地連墻接縫處理方法:基坑開挖時,將一期槽與二期槽工字鋼接頭處鑿干凈后,再通過焊接和膨脹螺栓將鋼板貼在接頭處。坑外側接縫處采用注漿處理或旋噴樁止水。

4.2 兩站間加固措施

4.2.1 接力頂撐

地連墻與樁基承臺間設置臨時支撐,當城際鐵路橋樁頂位移監測值達到控制值一半時,采用千斤頂主動補償結構位移,使其位移恢復到正常范圍內。

圖4 接力頂撐示意圖

4.2.2 袖閥管注漿

兩站間的土中預埋袖閥管,依據監測數據跟蹤注漿,改善土體物理力學參數和提高樁基承載力。[9]

4.2.3 回灌井

坑外布設回灌井,減少因地下水位下降而導致鄰近建構筑物的不均沉降或開裂。

5 結論

軟土層深基坑施工對變形控制非常重要,需要從設計、施工和監測等方面綜合去控制變形,保證基坑的安全和周邊環境的安全。