細胞黏附分子1在子宮內膜異位癥患者中的表達差異

麥艷芬,錢懷萍,胡淑娟,陳仰新,麥雪鸝

(廣東省佛山市第五人民醫院,廣東 佛山 528211)

子宮內膜異位癥(endometriosis,EMs) 簡稱內異癥,是指子宮內膜組織(腺體和間質)在子宮腔被覆內膜及子宮以外的部位出現、生長、浸潤,導致反復出血,繼而引發疼痛、不孕及結節或包塊等病變的疾病[1]。內異癥是生育年齡婦女的多發病、常見病,具有明顯的激素依賴性。據統計,在育齡期女性中內異癥的發病率為2%~10%,其中約30%合并有嚴重痛經,30%~50%合并不孕癥,嚴重地影響著患者的身體健康和生活質量。內異癥是具有惡性疾病表現的良性疾病,其治療的難點在于其病變廣泛、形態多樣、具有侵襲性和復發性。內異癥早期癥狀不明顯,較小、散在及深部的病灶難以通過影像學檢查及時發現,多數患者在癥狀加重后才依靠術中鏡檢及術后活檢確診。

細胞黏附分子1(cell adhesion molecule 1,CADM1)的表達缺失已經被證實與多種惡性腫瘤的轉移性生長密切相關[2-4]。內異癥雖為良性病變,但表現出一定的轉移和浸潤性生長的特點,與惡性腫瘤的生物學行為類似。本研究假設CADM1表達缺失在內異癥患者在位內膜脫落、轉移的過程中同樣起到促進作用,并最終導致異位內膜的形成。因此,擬通過從細胞、蛋白質表達的層面測定CADM1在異內膜、在位內膜和正常內膜中表達水平的差異。對上述假設進行驗證,具體試驗方法及結果如下。

1資料與方法

1.1一般資料

受試者收集自2016年9月至2017年6月間在佛山市第五人民醫院婦科,因痛經、慢性腹痛、不孕癥就診的患者共59例。所有患者接受腹腔鏡下取可疑病灶活檢,并經病理科行病理檢查確診為子宮內膜異位癥。患者年齡19~46歲,平均年齡31.60±5.70歲,病程0.5~6.1年,平均病程3.20±4.70年,平均月經周期26.40±5.80天,平均經期5.30±1.10天。嚴格按照納入排除標準進行篩選,最終入組子宮內膜異位癥患者20例。20例異位內膜、20例在位內膜均取自入組的受試者。異位內膜通過腹腔鏡取得,在位內膜通過宮腔鏡或手術取得;20例正常內膜來自因不孕癥行診斷性刮宮所收取的正常子宮內膜及因宮頸上皮內瘤變Ⅲ期(簡稱CINⅢ)行子宮全切術的患者。內異癥患者的內膜和正常內膜均在分泌期取材。所取得的所有內膜組織均經佛山市第五人民醫院病理科行病理診斷明確組織來源及性質。

1.2納入及排除標準

1.2.1納入標準

包括:①經本院病理診斷為子宮內膜異位癥;②病情符合美國生殖醫學學會(American Society for Reproductive Medicine,ASRM)分期Ⅱ~Ⅳ期;③病灶位于腹腔或盆腔,易于使用腹腔鏡進行取材,且取得組織足夠進行后續試驗所需;④年齡18至40歲(包括18及40歲);⑤自愿參加本臨床試驗,簽署知情同意書。

1.2.2排除標準

包括:①月經周期不規律;②患有婦科惡性疾病,盆腔炎性疾病;③合并有其它惡性疾病;④在1個月內服用了性激素類藥物、芳香化酶抑制劑、達那唑;⑤其它可能干擾實驗結果的特殊情況。

1.3試驗方法

1.3.1 CADM1陽性細胞率的測定

內膜組織細胞中CADM1陽性的比率采用免疫組化染色法進行測定。將取得的內膜組織用石蠟包埋制成4μm切片,然后經過脫蠟、抗原修復、過氧化物酶阻斷、血清封閉制成備用切片。CADM1一抗單克隆抗體,生物素標記的二抗,DAB顯色,然后進一步復染、脫水、透明、封片。細胞漿染成棕黃或者棕褐色顆粒視為陽性。采用光學顯微鏡進行觀察,先在低倍視野下選取染色最深部位,再在高倍視野下選3個視野數陽性細胞數,陽性細胞率=陽性細胞/總細胞數×100%,所有樣本計算陽性細胞率,并計算平均值。

1.3.2 CADM1蛋白的測定

內膜組織中CADM1蛋白的表達水平采用Western blotting法進行測定。采用細胞裂解液提取組織總蛋白,取相同質量的蛋白樣品進行SDS-PAGE電泳,然后將凝膠上的蛋白轉印至NC膜上,用5%BSA室溫封閉2h,加入一抗(CADM1,1:600;GAPDH,1:1 000)4℃孵育過夜。加入辣根過氧化物酶標記的二抗(1:1 000)室溫孵育12h。將NC膜置于ECL中反應1~3 min,曝光、定影。使用Quantity One分析軟件對Western blotting條帶進行定量。以目的蛋白測定值與GAPDH的比值作為目標蛋白的相對表達量。

1.4統計學方法

2結果

2.1免疫組化染色結果

通過免疫組化結果可知,異位內膜組織中CADM1染色的細胞陽性表達最低,在位內膜組織中CADM1染色的細胞陽性表達次之,而正常內膜中CADM1細胞陽性表達最高,差異有統計學意義(P<0.05),見圖1、表1。

注:a為正常內膜,b為在位內膜,c為異位內膜。

表1 內膜組織中細胞染色陽性表達

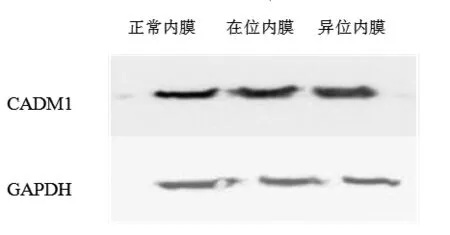

2.2 Western Blotting結果

內膜組織中CADM1蛋白相對表達量在異位內膜中最低,在位內膜中次之,正常內膜中最高。具體見表2、圖2。

表2 內膜組織中CADM1蛋白相對表達量

圖2不同內膜組織中CADM1的蛋白表達

Fig.2 Protein expression of CADM1 in different endometrial tissues

3討論

3.1子宮內膜異位癥的發病機制

子宮內膜異位癥雖然在病理組織學定性為良性病變,但其生物學行為具有增生、浸潤、轉移、易復發等類似惡性腫瘤的特點,又被稱為“良性癌癥”[5]。特殊的生理特性導致內異癥遷延難愈,研究者們一直嘗試對內異癥的特殊生物學表現作出解釋,但目前仍未達成共識。早期學術界對于內異癥病灶的來源主要有兩種認識,一種認為其來自于宮內內膜的脫落轉移,包括經血逆流轉移和淋巴管、靜脈播散兩種學說;另一種認為異位內膜由腹腔及其他發病部位具有分化潛能的細胞轉化而來,即體腔上皮化生學說。此外,較新的研究還提出了誘導學說、胚胎殘留學說、遺傳、激素、細胞免疫改變等思路。

目前對于內異癥發病機理認可度較高的是我國著名婦科學者郎景和教授提出的“在位內膜決定論”,認為在位內膜的特性決定了內膜碎片能夠在異地種植,在位內膜的差異是內異癥發病的決定因素,正常內膜保有化生的潛能,在由于遺傳、免疫、環境、激素的綜合作用下,這種潛能被激活并在基因活化、轉錄、蛋白表達等途徑中發生了一系列與惡性腫瘤相類似的改變,細胞最終獲得轉移、侵襲、增殖、誘導血管生成等能力,發展成為內異癥。

3.2子宮內膜異位癥的生物標志物

子宮內膜異位癥的生物標志物研究對于早期診斷子宮內膜異位癥具有重要的臨床意義,特別是對于早期超聲沒有明顯可見的卵巢子宮內膜異位,盆腔粘連或其他盆腔病變的患者。癌癥抗原125(cancer antigen 125,CA 125)是子宮內膜異位癥最廣泛使用的外周生物標志物,但是外周血中的CA125水平作為子宮內膜異位癥的單一生物標志物敏感性低。膜聯蛋白V(annexin V),血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)和可溶性細胞間黏附分子-1(soluble inter-cellular adhesion molecule-1,sICAM-1)是子宮內膜異位癥的生物標志物[6],由于缺乏大樣本的數據,其特異性只有60%~80%[7]。另外一種研究較為廣泛的是Glycodelin蛋白,研究證明,Glycodelin是一種具有已知血管生成,免疫抑制和避孕作用的子宮內膜來源蛋白,可能促進子宮內膜異位癥和子宮內膜異位癥相關不孕的發生。 此外,Glycodelin不僅產生于分泌性子宮內膜的腺上皮,而且還從子宮內膜異位病灶脫落至腹膜液和血清中。在子宮內膜異位癥患者中觀察到血漿Glycodelin水平升高[8]。隨著技術的進步和研究的不斷發展,越累越多靈敏性高,特異性高的子宮內膜異位癥生物標志物被發現。

3.3子宮內膜異位癥與CADM1

CADM1屬于細胞黏附分子中免疫球蛋白超家族成員,屬于抑癌基因的一種。CADM1通過參與細胞遞質(細胞黏附分子)的生成影響細胞骨架的構建,維持細胞相互黏附的穩定性,此外具有抑制細胞過度增殖的作用[9]。CADM1最先被證實對肺癌具有抑制作用,隨后在結腸癌、乳腺癌、淋巴瘤等惡性疾病中都發現了CADM1的低表達,且其表達程度與惡性腫瘤的分化程度和轉移能力呈負相關,當CADM1表達失活時或受到抑制時,細胞間黏附力下降,易于惡性細胞的脫落和轉移,說明了CADM1的表達降低是惡性腫瘤轉移的一個重要環節[10]。在本試驗中,內異癥患者異位內膜、在位內膜在細胞層面、蛋白表達量方面均表現出CADM1低表達,與正常內膜組之間具有明顯的差異(P<0.05)。由此可以認為雖然在位內膜的生理結構和分布位置仍然在正常內膜的范圍,但是分子表達已經發生異常轉變。普遍存在的CADM1的低表達可能導致非經期的異位內膜組織或細胞脫落,隨即經輸卵管或血道、淋巴道轉移、種植至其他部位。異位內膜同樣表現出CDAM1低表達,可能與其來源于在為內膜,繼續表達原組織的分子學特性相關。本試驗的研究結果為“在位內膜決定論”提供了新的依據,一定程度上揭示了轉移的發生內在機理,而且證明了在位內膜和異內膜之間的關系。

目前,將CADM1已經有望成為新的腫瘤標志物[11]。而本研究的結果初步證實了CADM1在內異癥轉移性種植的過程中可能起到了與在惡性腫瘤中類似的作用,可能為內異癥的早期診斷和治療提供新的思路。