作家和科學家的故事

文/孫自豪

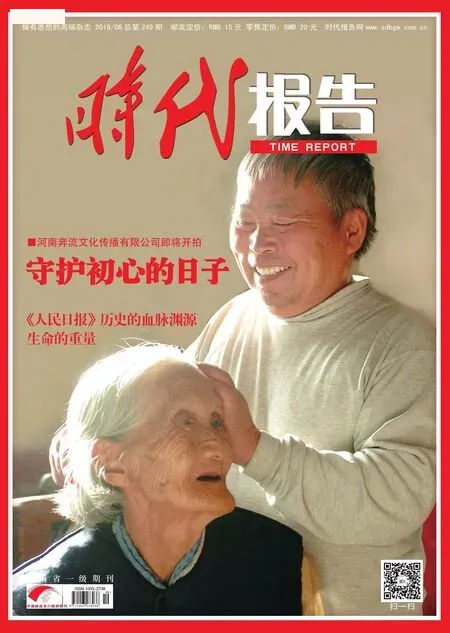

張文欣(右)與陳俊武院士討論書稿▲

張文欣是洛陽有名的作家,曾任市文聯主席。

陳俊武是洛陽市唯一一位中國科學院院士,名副其實的科學家。

近日,隨著《陳俊武傳》一書出版發行,他們二人之間多年的友誼故事,也逐漸浮出水面。

從未謀面

26年前,他們之間素不相識。

張文欣時任洛陽市文聯組聯部主任、市作家協會秘書長,筆耕不輟,時有作品見諸報刊,再加上他曾任過文學刊物《洛神》的副主編,在洛陽文壇已有較大影響。

陳俊武當時已從中石化洛陽工程公司行政“一把手”崗位上退下來,全身心投入他的煉油工程技術研究。

1992年新年伊始,一則消息令千年古都沸騰了:洛陽石化工程公司的陳俊武當選中科院學部委員(3年后改稱院士),實現了河南省零的突破。

這則消息也極大地震動了洛陽乃至河南的文學界:直到陳俊武當選院士,人們對他的事跡幾乎一無所知,見諸報刊的文字作品更是寥若晨星。

這位讓洛陽驕傲、令河南增輝的科學家,是如何登上科學高峰的?他走過的是一條什么樣的道路?讀者在期待,洛陽文學界能及時回應社會的關切嗎?

最先行動的是《莽原》。這年5月,河南省文聯主辦的大型文學刊物《莽原》雜志社向張文欣發出邀約,請其寫一篇關于陳俊武的報告文學。

看來二人就要謀面了。

忘年之交

采訪陳俊武并不是很容易的事。

陳俊武的業績和他的社會知名度,確實是個不等式。而這個不等式,是他自己造成的:當榮譽來臨的時候,當鏡頭對著他的時候,他總以各種理由拒絕采訪。國內外多家出版機構向他發函,要將他寫入各種各樣的名人“辭典”,他也基本不予理睬。

怎樣才能叩開院士的心靈之門?張文欣用了一套老老實實的“笨”方法:

一學:自接到約稿任務的第一天起,張文欣即開始惡補石油化工知識。他從中石化洛陽工程公司借來一大摞工程技術類書籍,日夜翻讀瀏覽。

二問:張文欣采用“迂回戰術”,趁陳俊武出差未歸之機,密集采訪其朋友、同事,收獲了一個“立體”的陳俊武的大量素材。

三備:在此基礎上,在和院士見面之前,張文欣準備了一份詳細周密的采訪提綱,提出了20多個具體的問題,讓人轉交給這位歷來不喜歡采訪的科學家。

出乎意料,卻在情理之中:陳俊武出差返洛的第二天即熱情約見了張文欣——張文欣的執著態度、縝密思路、鉆研精神,感動了他。

首次會面,惺惺相惜,相談甚歡。

一次不夠,那就再談一次。白天談不完,晚上接著談。似乎是自然而然,他們的談話從辦公室延伸到院士的家里。

心靈和情感上的契合與共鳴,使65歲的陳俊武和44歲的張文欣成了忘年交。陳俊武把塵封了數十年的大學日記拿給張文欣小友看,后來,還曾輾轉乘公交車到張文欣家里回訪探望。

一位文學家說過,作家與采寫對象之間如果達不到感情的交流,就不可能寫好報告文學。

那么,有了這份“忘年交”,就不奇怪后來的“洛陽紙貴”了。

洛陽紙貴

七分采,三分寫。

這“三分”寫作之功,張文欣又是如何煉就的呢——從白寫到黑,從黑寫到白,“吟安一個字,捻斷數莖須”!

終于有一天,張文欣的鄰居忍不住開口了:“你家書房的燈,怎么總忘關?!”

1993年1月,記錄陳俊武心路歷程的長篇報告文學《燦爛人生》在《莽原》雜志1993年第1期發表。

一時間,陳俊武和張文欣的名字被“捆綁”傳播、家喻戶曉。《燦爛人生》在中石化洛陽工程公司職工中爭相傳閱,公司黨委決定,增印4500冊,作為人手一冊的學習資料。那一時期,多家報刊也轉載、選載了這篇作品。

在隨后舉行的“向科學家陳俊武學習暨《燦爛人生》作品討會”上,大家給予這篇作品很高評價,指出這篇報告文學第一次全面、系統、生動地反映了陳俊武的先進事跡,并通過這些事跡揭示了他成功之路上所蘊藏的深刻內涵和支配其行動的精神實質,做到了真實性和藝術性的高度統一!

座談會上,陳俊武的大姐陳舜瑤,也向張文欣表示感謝。她說,她離家參加革命的時候,陳俊武才10歲。他的很多事跡,是她看了這篇報告文學后才知道的。

1994年,《燦爛人生》獲《莽原》文學大獎。

等你一年

酒是陳年香,友誼歷久真。

《燦爛人生》之后的20多年間,張文欣和陳俊武各自實現著自己的人生價值。張文欣后來擔任了洛陽市作協主席、洛陽市文聯主席、《牡丹》雜志主編。本職工作之外,他仍然堅持著自己的“業余”創作,又有報告文學集《燦爛人生》、《大路歌》、《時代記憶》、散文隨筆集《秋水紅塵》、《洛陽當代著名文藝家素描》等多部著作面世,曾獲多項文學獎。

陳俊武依然老驥伏櫪,致力于替代能源和低碳經濟領域的研究與開發,帶領團隊研發的甲醇制低碳烯烴技術獲2014年國家科技發明一等獎,參加開發的“煤制油品/烯烴大型現代煤化工成套技術開發及應用”項目獲國家科技進步一等獎,并率先提出了碳排放峰值問題,為國家碳排放政策提供了關鍵的決策建議。同時,著書育人,甘當人梯,培養了一大批石化行業技術棟梁。

盡管忙,但他們的友誼從未擱淺。兩人常來常往,傾訴傾聽。在很常一個時期里,張文欣每年收到的第一張新年賀卡,必是院士寄來的。

2015年夏,中國科協和中國科學院啟動資深院士傳記工程,并籌辦院士史料展覽館。中石化總部也決定,對75歲以上的兩院院士編撰傳記,以記錄歷史、教育后人。

陳俊武本人和中石化洛陽工程公司,不約而同地選擇了張文欣。可是……

當時,張文欣正組織實施一項規模宏大的“走河寫河”活動:組織近百名作家、學者,以河流文化為核心,以水利建設和水資源保護為方向,對黃河、瀍河、洛河、伊河、澗河、汝河、白河7條河流進行考察采訪。

沒關系,等你!可是……

“走河”行動,實地考察僅僅是個開始,后期的創作、編撰工作異常艱巨,作為策劃人、牽頭人,張文欣短時期內抽不開身。

沒關系,三個月不行,就等你半年。半年不夠,就等你一年……總之,《陳俊武傳》你來寫!

兩次住院

信任的力量,催人奮進。

2016年夏,“走河寫河”任務告一段落,張文欣一頭扎進陳俊武傳記采寫工作。比20多年前的任務更為艱巨,為了節省時間,張文欣直接“進駐”中石化洛陽工程公司,在院士辦公室對面“安營扎寨”,現場采訪,現場寫作。

有時為了核實一個時間、一個細節,要翻很多史料,要問很多人,張文欣每天樂此不疲、廢寢忘食。

不要忘了,我們的作家,此時也已68歲了。他的身體終于做出了反抗——2017年二三月間,張文欣病倒了。

當時正值陳俊武生日之際,他的學生從四面八方趕來,以現場教學的形式,祝賀老師生日,聆聽老師教誨。得知這個消息,張文欣騰地從病床上坐起來:我要去采訪,機不可失!

醫生拗不過他,家人也拗不過他——那幾天,他白天和陳俊武的學生們座談,晚上回醫院輸液,身體勞累,心情卻頗為愉悅,他自覺收獲甚豐。

2017年7月5日,張文欣第二次住院。住院前一天的7月4日,《陳俊武傳》正式交稿了。緊繃的神經一放松,整個身體像散了架,他確實太累了。數十次漫談式采訪,上百段談話錄音,重走院士走過的路,訪談院士交往的人……一個更加豐滿的院士形象、一種更加生動的院士精神,在張文欣筆下漸漸顯現。

精神高地

2018年3月16日,中石化洛陽工程公司為陳俊武老人舉辦了一場特別的“生日聚會”——學習陳俊武院士精神座談會。在這次座談會上,由張文欣所著、中國石化出版社出版發行的《陳俊武傳》正式與大家見面了。

《陳俊武傳》全書28萬字,分19個章節,生動記述了陳俊武從少年時期就刻苦攻讀,立志產業報國,到一路風雨,追夢石化,刻苦創新,逐步成長為國家大師和行業泰斗的人生歷程。同時也記錄了他對家人深沉的愛,記錄了他的另一種瀟灑;記錄了他的成功,也分享了他的遺憾;這里不只有石油和技術,更有一種別樣的家國情懷。全國人大常委會原副委員長盛華仁欣然為本書作序,稱“這是一部走近陳俊武、認識陳俊武,學習陳俊武的佳作”。

那天,張文欣也是第一次看到帶著墨香的《陳俊武傳》,他在發言中簡要回顧了采訪寫作《陳俊武傳》的過程。他說,陳院士的光輝業績和高尚的人生境界,就像一座精神高地和一片道德綠洲,深深地吸引著他、感動著他,這也是他和院士長達20多年忘年交友誼的精神基礎。

張文欣說,陳俊武院士已經成為河南高層次人才的“冠上明珠”和科技創新領域的金質名片,陳俊武精神不僅是科技界,也是全社會的精神財富。尤其是,陳院士盛譽加身,卻依然堅守崗位、淡泊自守,確確實實令人感動。

張文欣認為,青年學子和不同年齡階段的科技人員都可以從陳俊武的故事當中獲得啟示。希望更多的年輕人像陳院士那樣去刻苦攻讀,努力奮斗,大膽創新,勇于探索;像陳院士那樣去做人做事,志存高遠、淡泊名利、腳踏實地,做一個專心、專注、專業的人,做一個能對社會、對人民、對新時代作出貢獻的人!

座談會上,91歲的陳俊武老人,精神依然矍鑠,思維依然清晰。發言完畢,陳俊武堅持起立向與會的領導、同事、親友們鞠躬致意。

很明顯,有一躬,是特意鞠向張文欣的。