基于功能適應性的城市公園的多義空間營造

丁 娟

(安徽新華學院,安徽 230001)

1城市公園的功能適應性研究背景和目的

現代城市在規劃和建設中,特色缺失與環境惡化問題十分嚴重,如何迎合城市化快速發展需要,打造環境友好型的城市環境是必然選擇[1]。將多義空間理念融入到公園規劃和建設中,基于功能適應性研究來探究城市公園空間規劃和建設,可以提升城市公園空間設計合理性,融入不同地域的文化特色,保護生態環境,避免資源浪費, 提升公園空間的使用價值。

基于功能適應性研究來解析現代城市公園的多義空間營造,其目的主要體現在提升空間適應能力、環境保護和滿足人性化需求。

2多義空間相關的概念和理論由來和研究意義

空間是指人或動物意識到自身和周圍事物相對位置,其中所涉及的內容包括空間定向知覺、事物形狀、大小、深度和顏色等內容。多義空間是相較于單一空間存在的,在日常中,即便某些事物的功能單一,但是這一單一的功能卻可以適宜的完成對應工作。在公園景觀設計中應用多義空間,應適當的提升景觀空間包容能力,為公園空間功能提供有利條件的同時,提升空間容納力。

國外對于建筑適應性的研究較為廣泛,密斯凡德羅提出了“通用空間”,荷蘭哈布瑞肯提出了支撐體理論,日本提出了新陳代謝理論。相較于國外,國內關于建筑適應性的研究起步較晚,對城市公園景觀多義空間研究盡管不斷深化,但是很多內容尚未升級到城市更新層面上,主要局限在建筑空間方面,城市空間分析不夠深入,還有待進一步完善[2]。在城市公共空間更新中,尋求合理的空間更新設計改造方法,可以有效解決文化沖突和文化反思之間的矛盾。城市公園設計中,設計人員需要充分了解多義概念,充分掌握多義性理論內容,從多義空間角度著手,對城市公園進一步優化設計。

通過動態設計策略的實際應用,實現多義空間營造,可以滿足現代空間環境多樣化發展需要。 多義空間動態性設計是在一定程度上打破了傳統理念中的局限性,深層次挖掘潛在的規律,確定主題內容后形成新的設計理念。對于空間復合化設計進行綜合論述,為后續的城市公園多義空間研究提供了可靠的依據(見表1)。

表1 空間活動與性質關系表

3城市公園景觀的多義空間內涵

在對城市公園景觀調查研究中,為了作為城市綠地系統中重要組成部分,城市公園在現代社會發展中具有重要作用,同時也是人們日常休閑娛樂的場所,具有教育和文化功能。現從時間維度、空間維度和生活維度三個方面進行研究分析:(1)時間維度,公園景觀多義空間營造中,從時間維度著手分析。時間是不斷推移和不斷變化的。表一是望湖公園在不同的時間段里,各年齡階段的人所占的百分比,不同的年齡的人對公園的功能需求也不一樣;(2)空間維度,人們對于城市公園最基本的功能要求是充足的綠地、休息的設施、零星的廣場等。多義空間則滿足了人們更高層面的需求,比如對生活品質的追求、對精神生活的需要等(見表2);(3)生活維度,城市公園的多義空間設計,需要從多種維度著手分析,結合現代城市人們的生活方式,創新設計理念,尋求新的生活模式。與此同時,還要注重空間特性和生活模式的演變,構建更具創新的城市公園景觀設計理念。

表2 景觀空間要素的邏輯關系表

城市公園多義空間營造具有穩定性特點,相較于其他場所而言,社會環境與自然環境之間存在潛在聯系[3]。空間為了能適應客觀條件的變化而調整其構成要素,表現為空間動態功能的適應性。

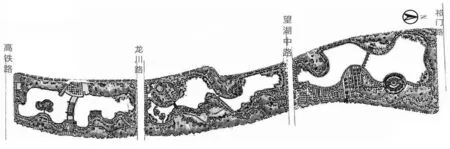

圖1 望湖公園總平面圖

如圖1,合肥望湖公園水體面積占到整個公園面積的將近三分之一,整體環境寧靜優雅,但是局部調整可以提升空間的利用率,如將部分的廣場和綠化調整為健身場地更能滿足附近居民的需求;在觀景平臺上設廊架和種植大喬木給人們提供休憩空間更為合適。

城市公園的多義空間建設中,與不同場所之間聯系較為密切,多義空間的自然方面具有較強生命力,伴隨著自然界演變形成周期循環;多義景觀空間會受到不同生活觀念和方式的影響,所以具有動態發展的特點[4]。不同時間段公園的功能呈現出明顯的傾向性,以望湖公園為例,早晨到公園里活動的多為中老年人,多集中在公園的廣場和各個健身場地;九十點鐘的時候多為老人或者全職媽媽帶著幼童在樹蔭下或亭廊中休閑;下午放學時間公園的水邊很是熱鬧;晚飯后是公園人最多的時候,所有空間設施的使用率最高。

城市公園景觀多義空間營造中,城市公園景觀的復合功能,意味著同一時間城市公園空間可以承載多樣化活動,容納能力更強。在此基礎上,加深對公園活動的認知和理解,結合環境心理學研究成果,推動城市公園空間設計,滿足社會多樣化需求。動態功能是迎合城市發展趨勢的功能,在城市公園景觀多義空間設計中,應該立足于土地資源,隨著時間的推移不斷發展。而在這個過程中,城市公園景觀空間設計需要創新發展理念,從發展角度著手分析和完善,結合內外部需求動態調整,從而實現傳統和現代之間的平衡。在景觀外在形態中,受到時間的作用和影響,內涵可能被察覺,也可能被忽略。所以,城市公園景觀空間設計中提升時效性,需要遵循土地資源的自然機理,實現土地景觀的歷史延伸和發展。

4城市公園景觀多義空間營造中的復合功能

城市公園景觀多義空間營造中,復合功能是其中重要組成部分,城市公園景觀的復合功能,意味著同一時間城市公園空間可以承載多樣化活動,容納能力更強。在此基礎上,加深對公園活動的認知和理解,結合環境心理學研究成果,推動城市公園空間設計,滿足社會多樣化需求。

城市公園景觀空間設計中,立足于人們的實際生活,將其看作是提供生活的框架,容納各種事件的產生。現代城市公園景觀空間活動主要表現在:隨機性、多樣性、層次性、可阻礙性和自我強化性。城市公園復合功能的實現,是指在同一空間內的多樣化功能,為使用者提供服務。就城市公園景觀范圍來看,可以在一個空間內進行活動布置,而活動激發則是在功能基礎上產生多種活動類型。在城市公園多義空間設計中,應該充分遵循空間的誘發性和包容性特點,堅持相應的原則,提升城市公園多義空間設計合理性。城市公園多義空間的復合功能設計原則主要包括舒適原則、緊湊原則、共享原則、可達性原則和余裕原則,不同的原則側重點不同[5]。

影響城市公園活動的因素較為多樣,從宏觀角度來看,受到經濟技術、社會文化和地域環境等多個因素影響,與空間使用者和本身屬性存在密切聯系。其一,空間自身屬性因素。其二,空間使用者因素。受到城市公園空間使用者因素的影響,不同個體存在明顯的差異,同時也會受到不同階段生活水平、習慣等因素影響。其三,空間聯系界面因素。空間聯系對象和活動之間聯系較為密切,空間中的活動主要是以吃、逛、看為主,而城市公園景觀的道路則是負責聯系各個景點,等候和交通將會影響到空間活動的正常開展。所以,需要結合空間性質要求創造空間,如果空間性質和活動場景錯位,將影響到預期活動的有序開展。

城市公園多義空間的復合功能設計中,需要從空間對活動的誘發性和包容性兩點著手展開,堅持相應的設計原則,深層次揭示內在設計原則和方法之間的潛在關系。包括空間量的復合;空間形的復合;空間聯系的復合;空間質的復合和空間綜合要素的復合。

5城市公園的動態功能在景觀多義空間中的體現

城市公園多義空間設計中,對于動態功能的考量,主要是對空間規定性進行分析,探究空間動態變化的可能因素。空間的量包括人體尺度、心理尺度和功能尺度。多義空間具有較強的空間容納能力,在城市公園空間設計中,結合活動特性和所需容量面積確定合適的數值,在滿足活動需要空間基礎上,合理劃分空間,逐漸形成多義空間。城市公園多義空間的質,是影響功能和空間交互的重要因素。城市公園空間的質主要是指通風、采光和日照等條件,結合實際情況,還需要考慮防震和防塵因素。現代城市公園多義空間設計中,對于質的要求較高,根據人們的不同情感反應存在顯著的差異。城市公園多義空間的形,是指事物神態和形狀。在城市公園的空間設計中,空間形狀包括方形、三角形和圓形,通過形狀的組合、變形和切除,伴隨著環境條件變化而變化,可以滿足城市公園的功能需求。

城市公園景觀多義空間設計中,功能的實現主要是通過一系列空間組合形成,保持空間獨立性的同時,協調不同尺度空間。對于不同聯系方式,相對應的功能存在一定差異。可變化的地面是空間水平界面的地面,特殊情況下,局部位置可以發生通過改變來滿足多樣化功能需求。中立作為城市公園復合功能設計中的重要組成部分,是田園城市設想的具體表現,中立性可以更好地適應多種功能,功能變化不需要空間和結構變化。道路和周邊區域連接在一起,通過對網絡狀交通結構的優化,鼓勵多樣化活動產生。在公園中應用網絡狀的組織結構,可以提供多條路徑,為人們的空間活動接觸和聯系提供有效方式。

綜上所述,在城市建設和發展中,加強城市規劃十分必要。在城市公園景觀多義空間營造中,應該加強理論和實踐之間的聯系,從多種渠道予以實踐。 通過對多義空間相關概念和理論內容論述,從功能適應性研究著手,以合肥望湖公園為例,對現代化城市公園的多義空間營造做深層次的探究, 主要表現在復合功能和動態功能量方面。 相較于傳統的城市公園規劃和建設而言,多義空間營造可以豐富公園活動內容,為人們提供休閑娛樂的場所,提升公園空間利用率,對于生態型城市建設和發展具有重要促進作用。