內蒙古草原退化與恢復演替機理的探討

(內蒙古自治區赤峰市巴林左旗草原工作站,內蒙古赤峰 025450)

根據相關資料對內蒙古草原的研究調查,對其進行退序列和恢復演替的軌跡進行研究分析,對內蒙古草原的退化和恢復的相關生態機制提出了一些基本的認識,通過相關的研究得出:內蒙古草原在退化的過程中,使得相關的物質和能量流程出現平衡性的失調,使得生態系統的自我調控的相對穩定受到了破壞,也就是說,草原退化的實質就是草原生態平衡受到破壞后,下降到低一級的能量固定和相關的轉化效率兩者的系統狀態。

1 草原退化演替序列的相關模式

1.1 典型草原退化演替

大針茅草原、克氏針茅草原以及楊草原等,是內蒙古典型草原中的主要類型。這些典型的草原由于高強度放牧原因,不同類型的典型草原出現了不同程度上退化演替序列,但一般的情況下都是和冷蒿優勢草原的轉型,變換如下圖所示:

通過上述三個圖像的敘述,可以清晰地發現,典型草原如果進行高強度的放牧,就會使得冷蒿群落變型朝著更嚴重的退化方向上進行演變。

1.2 荒漠草原的退化演替

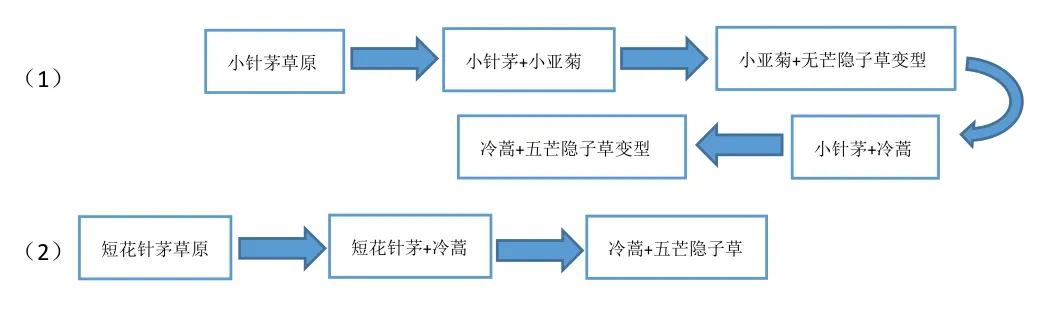

小針茅草原、短花針茅草原是荒漠草原的主要類型。荒漠類型下的草原,持續性放牧的狀況下,所產生演變的方向如下圖所示:

如果進行更高強度的放牧利用,就會使得小亞菊群落向著阿氏旋化群落變型。

1.3 草甸草原退化演替

草甸草原主要包括的群落類型有著貝加爾針茅草原、羊草和雜類草草原。由于過度放牧退化的演替序列如下圖:

通過,對多種退化演變序列進行研究,發現不同的草原類型在過度放牧的狀況下,都會發生路徑上的不同退化現象,這一點體現了退化演替中的趨同性。而且,冷蒿這種植物是一種廣泛適用于草原的地上芽植株,有著非常好的耐牧性。

2 退化草原恢復演替軌跡

恢復演替階段和優勢種更替:

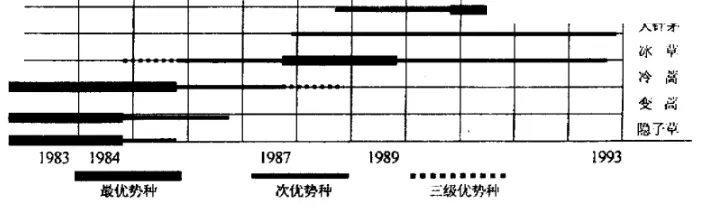

在草原的植物群落中,相關的群落結構和外貌在一般的情況下就是以優勢種類和種類組成作為相關的特征。因此,植物群落中優勢種更替是作為群落演替階段的標志。如圖1

圖1 退化草原恢復演替中主要優勢種的更替

通過表格,可以清晰地發現,植物群落的低谷年中,植物并沒有完全的占用資源空間。植物總群的拓植率在次年開始增高,群落密度也隨之變得越來越大,導致資源空間擁擠,使得各植物群落之間的競爭更加的激烈。隨后,就出現種群的拓植率下降的現象,群落的密度降低,資源空間有余,進入新的低谷年。如此進行輪回演替。

3 草原退化和恢復機制的基本認識

(1)草原植被或是植物群落的不合理管理以及共度放牧的現象就是草原植被退化的主要因素。這是由于植被的過度利用,出現生態演替的逆向進行的現象,使得草原的植被生產力降低,相關的生物組成更替,以及相應的土壤退化等等的演替過程出現。所以,草原植被退化是做種因素作用下的相互作用,導致草原生態系統進行逆向演替的一個復雜的過程。

(2)對于草原的植物群落來說,過度的放牧壓力和對植被的超負荷收割,就會使得草原上一些植被的生長能力難以進行實際供應,收支平衡的狀態被破壞,就使得相關植被的生物量減少。同時,植被的退化,就會使得動物種群進行悄然的增長。

(3)對草原進行不合理的利用,是必定會使得草原的生態系統中的自我調節功能和機制受到破壞。過度的放牧會使得家畜所喜食的植被種類和比例增加。草原生態系統的逆向發展就是對這些現象和問題的一種反饋和響應。所以,草原在退化中的某一演替階段,應是處在生態系統的自我調節的界限之內,并且,隨著退化成都的加劇會使得圣體系統中相應的結構和功能出現對內部系統相應的適應能力迅速降低。不僅如此,一旦草原生態環境中的生態系統出現功能和機制上的受損狀況出現,就會更強烈的干擾生態環境的自我調節,甚至會使得生態系統發生崩潰。

4 結語

群落退化的相關資源有余,以及植物種群的相關拓植能力兩者的相互結合才是推進群落演替回復的主要動力。草原所具有的壓力和群落恢復的驅動能力之間的相互平衡使得群落退化成了相對穩定的群落狀態。總的來說,草原在退化的過程就是在一個低能量水平的狀態下進行自我的調控以及群落狀態的自我維持的生態系統,其具有一定的穩定性特征。