氣溫對母豬人工授精受胎率的影響

(江蘇農林職業技術學院畜牧獸醫學院,江蘇句容 212400)

豬的人工授精技術(Artificial Insemination,AI)是養豬生產中一項重要的繁殖技術,具有操作簡單、效果顯著等諸多優點,技術流程包括采精、精液品質檢查、稀釋、分裝、貯存與運輸、輸精等環節。豬人工授精技術已逐漸成熟,但也存在著包括技術操作和其他等因素造成的人工授精受胎率下降。豬場提高人工授精受胎率多關注與如何提高配種人員的技術素質、精液品質、母豬的發情鑒定等方面上,而忽視環境等因素的影響。諸多學者在研究環境和母豬繁殖性能的影響,溫度過高或過低對母豬的生產性能都不利。陳贊謀等、陳斌等、曹玉明等報道,夏季母豬的受胎率較低,情期受胎率下降,7、8 月溫度最高,受胎率最低。夏彩鋒等研究發現母豬的產仔數,尤其是產活仔數隨著溫度的升高而下降,熱應激作用十分明顯。許國林[9]等溫度影響母豬受胎率,并提出提高人工授精受胎率的措施。隨著現階段養豬生產水平的提高,對規模化、集約化豬場中溫度對豬人工授精受胎率影響試驗報道較少。本研究分析不同月份溫度對某一現代化溫控豬舍母豬人工授精受胎率比較,為實際生產提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1 實驗材料

試驗豬:洋二元雜交豬(長白×大白)體況健康,統一常規飼養管理;

豬精:用于人工授精精液活力均大于0.6,精液保存在17℃恒溫箱內,運輸途中夏季恒溫箱中放置冰袋,用毛毯將冰袋與精液隔開,冬季放置加熱板,用毛毯隔開,春秋兩季用毛毯包裹。

1.2 試驗方法

1.2.1 不同月份溫度及配種舍溫度變化情況

收集整理2017年1月2日~2017年12月31日各個月份以及配種舍內的溫度變化資料,包括室外和配種舍平均溫度、平均最高溫度、平均最低溫度和配種舍平均溫度。

1.2.2 不同月份溫度下受胎率的變化情況

收集整理2017年1月2日~2017年12月31日各個月份的第一情期受胎率的數據。

1.2.3 統計方法

應用EXCLE2013和t檢驗對試驗數據進行整理與分析。

2 結果與分析

2.1 不同月份的溫度及配種舍溫度變化情況

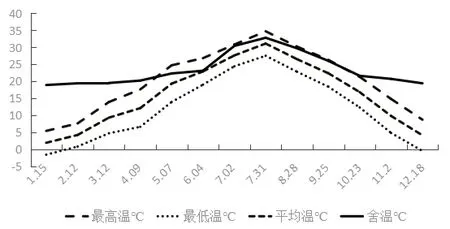

記錄每天的室外最高溫度、最低溫度和室內溫度,計算配種計劃周期的平均最高溫度、最低溫度,以及平均溫度(如表1、圖1)。

圖1 2017全年溫度變化以及豬舍的溫度變化

從表1和圖1可以看出全年平均溫度都在0 ℃以上,但6月19日至9月10日溫度超過24 ℃。從4月末開始溫度不斷升高,7、8月份達到最高,隨后逐漸下降,到10月份趨于平穩。圈舍的溫度在4月24日開始出現波動,之后開始出現溫度上升,到7月17日~8月13日達到最高值,隨后開始緩慢下降一直到10月23日配種舍的溫度開始趨于平穩。但舍內溫度變化在6月04日最為明顯,即從低溫到高溫用了兩個月(6月04日~7月31日),而從高溫到低溫用了三個月(7月31日~10月23日)。在1月2日~6月04日和10月23日~12月31日配種舍的溫度變化很小,都是在20℃左右。2017全年的溫度變化對配種舍的影響并不是很大,在全年溫差為29.2 ℃時,配種舍的溫差僅有13.9 ℃。高溫對圈舍溫度影響明顯,低溫對圈舍溫度影響較小,提示生產中無論條件先進的溫控圈舍,還是普通圈舍,注重如何防暑降溫。

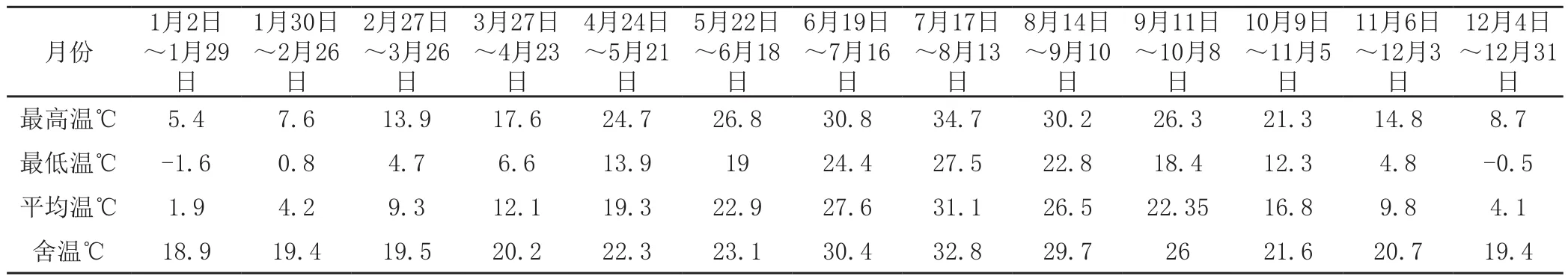

表1 2017年溫度變化情況

2.2 不同月份溫度對母豬受胎率的影響

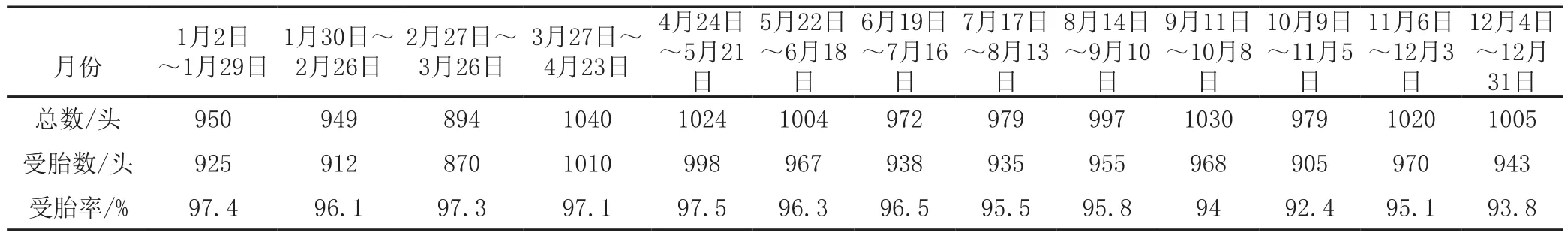

記錄每個配種計劃周期的第一次發情配種母豬數、受胎母豬數,計算出受胎率,并進行統計(如表2、圖2)。

圖2 全年各個月份人工授精受胎率的變化

從表2和圖2可以看出受胎率在1月2日至6月04日受胎率比較平穩,受胎率均高于96 %;從6月04日一直到10月23日受胎率在波動中逐步下降,受胎率從96 %下降到92 %;在10月23日之后有受胎率一定恢復。

受胎率最高是在1月2日~6月18日,期間平均溫度均在18℃~24℃范圍內。6月19日~9月10日隨著舍外溫度的升高,舍內溫度也隨之升高,導致舍內溫度遠遠超過最適溫度范圍,母豬受胎率明顯下降。7、8月份受胎率僅有91.5%,分別低于3月27日~6月18日和1月2日~3月26日的平均值 2.5%、2.4%,低于全年平均值1.2 %,溫度對受胎率的影響明顯。

9月11日~12月31日的溫度基本上都在最適溫度范圍內,但受胎率卻非常的低,平均值甚至比6月19日~9月10日的平均值還要低2%。分析可能受夏季高溫對母豬受胎率影響的后遺影響效果突出,也存在因人員流動而導致的下降。

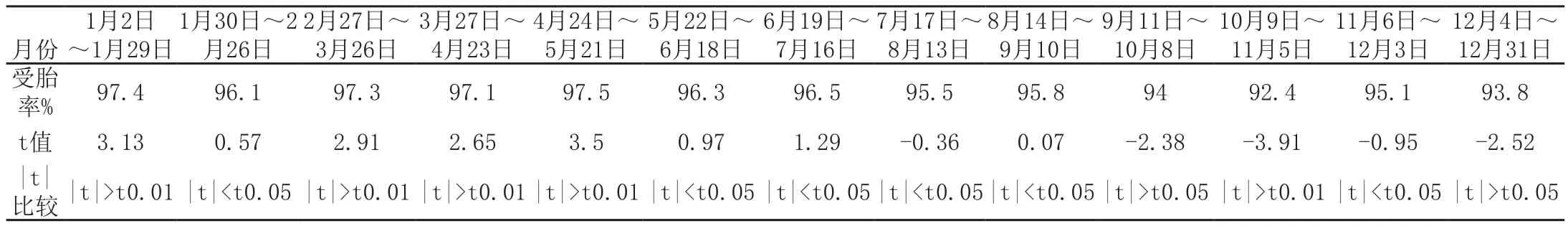

2.3 不同月份受胎率的 t檢驗

以全年受胎率平均值作為參考值,對每個配種計劃周期的受胎率進行顯著性分析(見表3)。

通過統計多年的年受胎率,發現年受胎率在 95.5 % ~96.5% 間浮動變化,本次的平均值為 95.7 %。經不同月份與全年受胎率的比較,由表3可看出,1月2日~1月29日和2月27日~5月21日的受胎率極顯著性提高(p<0.01);1月30日~2月26日和5月22日~9月10日以及11月6日~12月3日的受胎率差異性不顯著(p>0.05);而9月11日 ~11月5日和12月4日~12月31日的受胎率顯著性下降。

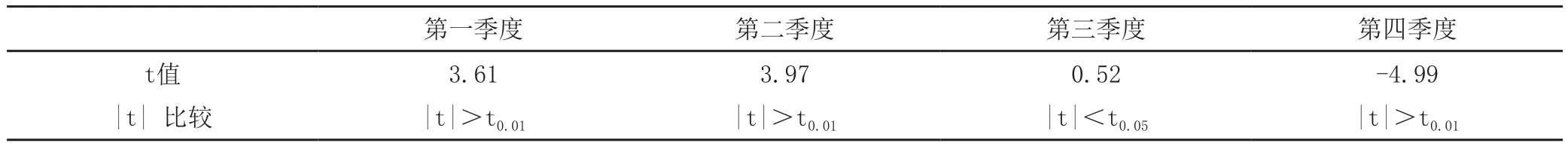

2.4 不同季節溫度下受胎率的 t檢驗

根據配種計劃周期和全年各個月份溫度變化情況,劃分四個季度進行顯著性分析。

按配種計劃周期和溫度變化情況進行綜合整理,按照季度分析時發現高溫對人工授精受胎率的無顯著影響(第三季度,p>0.05),相反要關注高溫給豬帶來的后移影響,第四季度人工受胎率顯著低于全年(p<0.01)。當對各個季度進行分別比較時發現一季度和二季度的差異性不顯著(p>0.05),一季度、二季度與三季度差異極顯著的(p<0.01),但二季度、三季度和一季度在與四季度比較時差異性極顯著(p<0.01)。分析現代化溫控豬場在高溫季節能夠一定程度減緩高溫對豬的熱應激,但是高溫對母豬的繁殖機能能夠一定程度上發生后續效應,并在第四季度反映出來,提示今后在做好高溫季節的防暑降溫,更應關注暑季后生產管理。

3 討論

高溫度對母豬受胎率一定程度上影響較大,6 ~9月份溫度偏高,人工授精受胎率低于群體均值,在1 ~5月份溫度比較適中,人工授精受胎率最好,而本研究9月份之后,溫度日趨下降,但人工授精受胎率依然較低,因此為搞好養豬生產,提高母豬的受胎率,飼養管理必須重視防暑降溫工作[1]以及高溫對豬群后續效應的影響。一般認為,溫度適宜的春秋季節人工授精受胎率水平較高,而本研究發現傳統秋季時節母豬人工授精受胎率不升反降。趙福[12]等人研究夏季高溫對人工授精受胎率影響最為顯著,冬季人工授精受胎率最高,其次是秋季。隨著養豬產業和設備的發展,溫控條件大大提高,制約養豬生產的外界環境影響力下降,同時也因各個豬場的條件和設備的參差不齊,不同豬場影響結果不一。從本豬場溫控上看,夏季舍內溫度均低于室外,冬季舍內溫度高于室外,全年整體波動幅度平緩,舍內溫控成效顯著。但是夏季的防暑降溫注重的程度高于冬季防寒[13]。人工授精受胎率全年數據平均為95.7 %,能夠調控圈舍溫度一定程度上經濟成效顯著。

表2 2013年各個月份受胎率比較

表3 不同月份受胎率的t檢驗

表4 不同季度下受胎率的t檢驗

人員流動是當前各個養殖場的不穩定因素之一,在分析本豬場人工授精受胎率的影響時,發現暑期實習生進場實習,秋季實習生返校。導致場區進行配種的配種員大量流失,且在實習生返校的同時,又有一批新的實習生進行實習,甚至一些中層和管理人才的流動,影響整個生產流程和作業標準。豬的人工授精技術流程中公豬的采精、精液品質檢查、精液稀釋保存和運輸,母豬的發情鑒定和適時配種等因素全面綜合分析。