對表象世界的超越

——樊三川繪畫藝術精神述評

□蕭聯強

樊三川

自由藝術家、策展人,曾任《世界華人藝術報》副主編、《世界華人藝術家協會》副秘書長。

樊三川先生既是當代史的親歷者,又是當代藝術的實踐者。既可以看到新時期三十年,當代新文化思潮對他文化視域的影響;又可以看到他在當代多元文化語境下的求索。

一方面他努力擺脫單一對西方藝術方式和觀念的簡單摩襲,另一方面在中西方文化哲學的滋養下回到思維原點,重新審視傳統文化,以大膽的探索精神突破傳統文化程式中單一模式對自我個性的限制,重新架構以“東方生命精神”為旨歸的多維度的文化新框架。以一個東方人特有的生命意識和藝術感性與抽象的交感方式,努力構建有東方特色的藝術世界。而這一切的展開不是在傳統的模式上展開,而是以一種無遮蔽的狀態重新處理自我與世界、藝術、傳統關系的結果。

1985年,樊三川考進徐州彭城大學藝術系,那時一股清新的文化變革之風正對中國的文化界產生著史無前例的影響。這種影響來自兩個方面,第一,一方面是對西方近現代的文化哲學、藝術樣式與觀念源源不斷的舶來與紹介;另一方面來自對傳統文化及社會秩序的反思與批判。這種影響在中國藝術界表現為對西方文化觀念的借鑒及藝術方式的挪用。第二,在文化哲學的意義上重新審視傳統意義上的中國藝術的創作,糾偏傳統美學審美上的誤區,倡導創作的個性化與多元化。

這段時期被美術史稱作“八五美術新潮”,“八五美術新潮”是中國新潮美術的發端,以后這股狂飆的美術新風席卷了全國,從本質上改變了中國美術的現狀。作為莘莘學子的樊三川在學校也組織了先進的美術組織,在行動與藝術精神上配合這次運動。“八五美術新潮”時期的美術作品在藝術觀念與藝術樣式打著西方深深的烙印,從樊三川的早期作品中也可以看到這種影響的影子。樊三川早期的油畫中可以尋到西方表現主義、抽象派影響的痕跡。這種影響持續了很長時間。這個時期的作品強調主觀表現性,超越時空的限制,強調造型的夸張與拼接,強調抽象的色彩、線條與造型的藝術表現性。我想在早期他跟中國大多數藝術家一樣,對西方藝術有一種依賴感。但西方展開的藝術方式,特別是西方現代主義在藝術上對形式與觀念極致般的探索,從某種深層意義上,為當代中國藝術家從本體上處理藝術洞開了一扇窗戶。

樊三川 《南湖水街》 56cm×70cm

1993年樊三川移居深圳,任世界華人藝術家協會副秘書長,并兼任《世界華人藝術報》副主編。世界華人藝術家協會由中國先鋒藝術家組成:朱德群、吳冠中、劉國松、石虎、周韶華、詹建俊等,他們有共同的文化理想,主張對僵化的、程式化的中國藝術進行療治;他們倡導藝術的變革,對舊有體制下的中國藝術現狀表現出深重的憂患意識;他們主張以西方文化和藝術觀念作為參照系,來改造和變革中國的藝術。除了指引性的言論之外,他們還通過不倦的藝術實踐,把新穎的藝術作品奉獻給人們,他們以先鋒姿態為中國新文化的展開樹立了標桿。他們在藝術上的美學主張并不一樣,但有幾點是一樣的:一是對傳統意義上的繪畫美學程式化的批判,即對美學新秩序的重建的企望;二是借鑒西方文化有用的成分改造中國畫,提倡東方藝術精神;三是要有懷疑精神,有獨創意義。這種獨創既有對傳統審美模式創作上的超越,亦有對新的境域無限展開的可能性。這些文化精神在樊三川以后的藝術創作中成為他不變的藝術追求:尚變與固守。尚變就是不重復自己與傳統,固守就是對東方人的性靈與生命精神的守候。

在深圳樊三川與朋友策劃了一系列的文化活動,其中包括《世界華人藝術成就博覽大典》的編纂。這些活動是世界華人藝術協會文化精神的一種延伸,對當時的藝術界是有指引意義的,從某種意義上廓清了藝術當代的某種面貌。在深圳與時任世界華人藝術協會會長的石虎、副會長周韶華諸先生建立了良好的朋友關系,特別是與石虎先生亦師亦友,在以后的藝術創作中石虎對樊三川的影響最大。

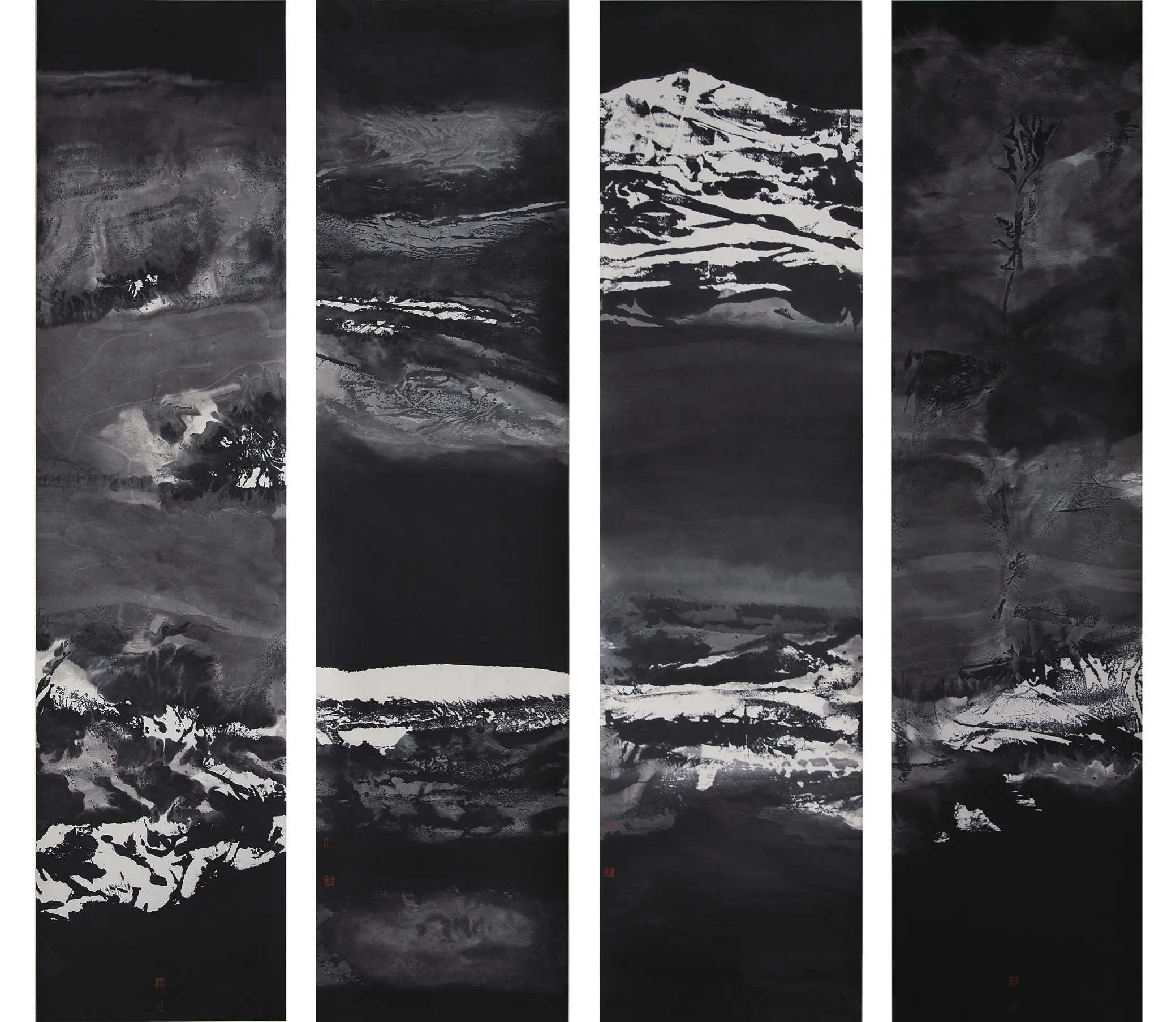

樊三川 《印象唐古拉》 40cm×140cm×4

樊三川多次在北京、上海等地舉辦個人畫展,并積極組織、策劃與當代藝術有關的活動。他的足跡遍及湖北、北京、上海等地,遍訪當代藝術名家,并在北京798成立個人藝術工作室。20世紀90年代他的油畫創作有政治波普傾向,如作品《天安門前留個影》《翔》,這些作品切入當下社會現實,有一定的社會揶揄與批判意義,是現實主義作品的延伸。

藝術當代的開創意義毋庸置疑,它改變著中國藝術的總體格局,藝術標準也由傳統的單一標準趨向多元。三十年的新文化歷程,已經展現出它嶄新的文化意義。藝術的當代性就是一個不設置標準的、無限敞開的狀態。樊三川在藝術上有過艱難的探索過程,這種探索不是表面化的,而是深層的。他嘗試過多種藝術樣式,無論是創作中吸取西方藝術形式與觀念,還是對當代水墨的大膽探索;無論是對不同觀念的實驗,還是對繪畫材料、制作方式的大膽拓延,可以看到一個藝術面貌不同的樊三川。

樊三川在藝術上的探索是大膽的,藝術上的張力在早期作品就表現出來。如作品《八仙圖》,打破時空限制的構圖處理方式,對東方重彩對比所做的強調,夸張變形的人物意象化處理,都表現出強烈的表現主義的色彩。這種強烈的表現意識,隨著藝術實踐的不斷深入在創作中必然會表現得越來越強烈。這種抽象的表現性貫穿在三川幾乎所有的作品中。他的墨象作品及水墨畫,都表現出強烈的抽象表現意識。

但并不是說樊三川在審美上是沒標準的,他的標準正在于對藝術展開多種可能性的嘗試;這種對藝術本體的再三審視,為藝術多種可能性的個性展開提供可能,這多種可能不是模式化的,而是對美的原則的個性化的構建。這種美的原則的原創,必然影響到中國畫的創作與書法藝術。樊三川曾與著名的東方學者金兌庭舉辦過關于《東方藝術精神》的講座,在中國文化界曾引起爭鳴。這幾年東方學術界曾多次展開關于文化身份的尋找與討論,確立以“東方藝術精神”為主旨的藝術創作。可以把這些文化活動看作對西方文化殖民的反抗,及對東方文化精神故鄉的回歸與守望。在樊三川的水墨和墨象作品中,可以看到他在藝術上本土化的努力。他在藝術上對東方藝術精神的強調,可以看作他對文化身份的努力尋找。

對東方藝術精神的高揚,并不是重復傳統,而是再造傳統。日本的井下有一是現代書藝的奠基人,他對傳統書法藝術的超越,為現代書法藝術的展開開創了廣闊天地。在他身后有諸多當代藝術家從他的身上獲得靈感,致力于現代書藝的探索。樊三川先生也曾創作過一系列的墨象作品。他的墨象作品已經超越傳統書法審美的格局,突破傳統單一的以線的節律變化作為審美架構的審美方式,營造多維的色、墨、水交融的墨相組合。傳統書法在審美趣味上雖然有多種書體的變化,但在審美總體上還是趨向平衡感的兩維的審美格局;而新的墨象作品在審美上突破傳統審美的限制。不僅在材料上突破傳統書寫以墨為主的單一性,而變為現在的色、墨、水的多元化;而且在視覺上也由原先的二維變為多維。傳統書法是受表意層的文本意義限制的,而墨象書法突破這種限制,可以隨便地按美的需要重新組合文字,或者突破文字字形的限制,隨意組合拆解文字;或者直接以抽象的色、墨和色、墨、水的融合的相來重組新的視覺形象。這些墨象作品以色塊、墨塊和空間留白按一定的形式組合起來,體現出一種抽象的美感,這些色、墨的相是多維的、充滿生命感的、有運動節律的,內在氣韻貫通統一。樊三川在內在精神上跟傳統一脈相承,在創作中講求一種生命意識,講求藝術與生命律動的契合,講求審美的偶感性,營造抽象的重感覺的個性化的藝術架構方式。這種方式是思維原點上建立起來的藝術,而不是傳統模式下的產物。這是傳統審美與當代審美的區別,傳統藝術在一種不變的模式下展開藝術,而當代藝術是在觀念上突破傳統的限制,為藝術的無限展開提供可能性。

把抽象表現意識帶到中國水墨畫表現中來,必然會從根本上改變中國藝術的現狀。這種影響也表現在樊三川的水墨畫創作中。如一組純水墨的漓江山水系列作品,他以純水墨的暈染,營造出漓江山水的云煙氤氳、山水迷離的意境。而水墨的象外意趣讓作品多了意境之外的情趣。這種以純水墨進行的創作,與傳統相比有了更多唯美的意味。這種對現實的美的再造在藝術上有更多的原創性,體現出不同于傳統模式化皴法的抽象之美。對世界以水墨的原創性的美的抽象表現在傳統山水中是沒有的。而一組皖南印象系列作品,也體現出與傳統中國畫迥然有別的趣味,樊三川善于在大自然中發現美,并把這些隱藏在大自然中的美進行挖掘、概括、抽象化,然后再以抽象的線、色、墨、留白的空間,營造一個有別于傳統筆墨秩序的抽象美的新境。

這種新的美的秩序的組合方式是全新的,樊三川在創作上獨創意義正在此。他的創作正是對抽象的水墨美的發現,也就是對新的美的秩序的發現。樊三川的水墨畫作品材料雖然還是傳統的,但美的秩序是全新的;傳統的筆墨書寫方式雖然也出現在創作中,也可能成為美的一部分,但在重構的美的秩序中,它獲得了與傳統不一樣的新的意義。就是以東方的藝術精神重新發現世界中的美和美感,并把它們以一種新的有別于傳統的組合方式表達出來。把中國畫重新定義為“水墨畫”,除了區別繪畫媒材的特殊性以外,同時也為中國藝術界提供了一個思考原點。在新的歷史語境下,重新思考水墨和水墨藝術的價值,為當代藝術家提供了更多契機。樊三川在水墨藝術上的表現就可以說明這些。

中國當代藝術的復雜與多元伴隨著無序與嘈雜,焦慮感伴隨著失重感。藝術實驗上的不完備很快又遭遇世俗的洪流,我們的道路任重道遠,沖破世俗洪流,沖破被規則定義的表象世界!