對接受髖關節置換術的老年患者進行全麻復合神經阻滯的效果評價

余群英

(仁壽縣中醫醫院麻醉科,四川 眉山 620500)

進行髖關節置換術是臨床上治療股骨頸骨折等骨科疾病的常用方法。以往臨床上常對接受髖關節置換術的老年患者進行單純全麻,但效果一般,患者易出現應激反應和術后蘇醒延遲[1]。有研究指出,對接受髖關節置換術的老年患者進行全麻復合神經阻滯的效果較好。為了進一步分析對接受髖關節置換術的老年患者進行全麻復合神經阻滯的效果,筆者對在仁壽縣中醫醫院接受髖關節置換術的84例老年患者進行了分組對比研究。

1 資料與方法

1.1 基本資料

擇取2015年1月至2017年12月期間在仁壽縣中醫醫院接受髖關節置換術的84例老年患者作為研究對象。這84例患者的入組標準[2]:1)年齡>60歲。2)BMI<25。3)ASA分級為Ⅰ~Ⅱ級。4)初次進行髖關節置換術。5)髖關節解剖結構正常。這些患者的排除標準:1)有髖關節手術史。2)合并有嚴重的感染性疾病、肝腎功能不全或心腦血管疾病。3)存在髖關節嚴重創傷或發育不良。根據麻醉方式的不同將這84例患者隨機分為甲組和乙組,每組各42例患者。甲組患者中有男28例,女14例;其年齡為60~75歲,平均年齡(68.5±0.2)歲。乙組患者中有男24例,女18例;其年齡為61~75歲,平均年齡(67.6±0.8)歲。兩組患者的基本資料相比,P>0.05。本研究經仁壽縣中醫醫院醫學倫理委員會批準進行。

1.2 方法

對乙組患者進行全麻復合神經阻滯。方法是:在超聲儀和神經刺激儀的雙重引導下,對患者進行腰叢及骶叢神經阻滯。在超聲影像顯示穿刺針到達患者腰叢及骶叢神經附近后,觀察在神經刺激儀的刺激下其大腿肌肉收縮的情況。在確認腰叢及骶叢神經的具體位置后,在上述部位分別注入20 ml濃度為7.5%的羅哌卡因。約15 min后,觀察患者的神經阻滯平面,并對其進行全麻誘導。為患者插入喉罩,連接麻醉機對其進行機械通氣。調整患者的呼吸參數、潮氣量和呼吸頻率,在手術的過程中對其麻醉深度進行監測[2]。對甲組患者進行單純全麻。方法是:對患者進行全麻誘導和氣管插管,然后為其靜脈輸注0.02~0.04 mg/kg的咪達唑侖、3~ 5 μg/kg的芬太尼、2.0~ 2.5 mg/kg的丙泊酚和0.07~0.15 mg/kg的維庫溴銨。

1.3 觀察指標

對比兩組患者麻醉起效的時間、麻醉維持的時間、術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間、術后住院的時間及麻醉后不良反應的發生率。

1.4 統計學方法

對本文中的數據均使用SPSS 21.0軟件進行處理。患者麻醉起效的時間、麻醉維持的時間、術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間、術后住院的時間等計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,麻醉后其不良反應的發生率等計數資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

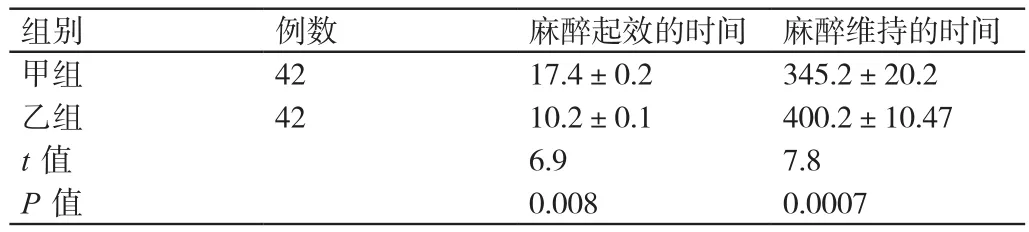

2.1 比較兩組患者麻醉起效的時間和麻醉維持的時間

甲組患者麻醉起效的時間平均為(17.4±0.2)min,其麻醉維持的時間平均為(345.2±20.2)min。乙組患者麻醉起效的時間平均為(10.2±0.1)min,其麻醉維持的時間平均為(400.2±10.47)min。乙組患者麻醉起效的時間短于甲組患者,其麻醉維持的時間長于甲組患者(P<0.05)。詳見表1。

表1 比較兩組患者麻醉起效的時間和麻醉維持的時間(min,±s)

表1 比較兩組患者麻醉起效的時間和麻醉維持的時間(min,±s)

組別 例數 麻醉起效的時間 麻醉維持的時間甲組 42 17.4±0.2 345.2±20.2乙組 42 10.2±0.1 400.2±10.47 t值 6.9 7.8 P值 0.008 0.0007

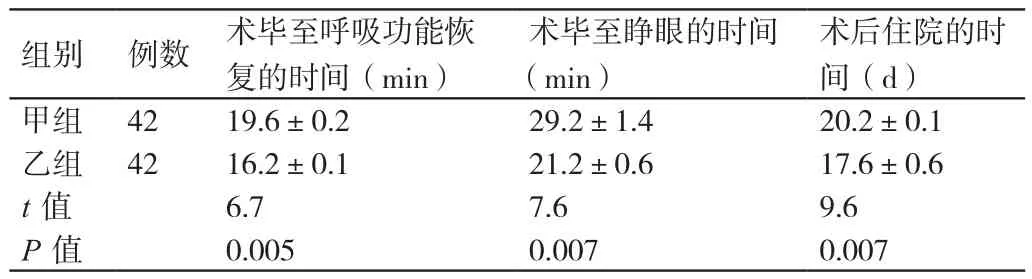

2.2 比較兩組患者術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間和術后住院的時間

乙組患者術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間和術后住院時間的平均值分別為(16.2±0.1)min、(21.2±0.6)min、(17.6±0.6)d,甲組患者術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間和術后住院時間的平均值分別為(19.6±0.2)min、(29.2±1.4)min、(20.2±0.1)d。乙組患者術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間和術后住院的時間均短于甲組患者(P<0.05)。詳見表2。

表2 比較兩組患者術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間和術后住院的時間(±s)

表2 比較兩組患者術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間和術后住院的時間(±s)

組別 例數 術畢至呼吸功能恢復的時間(min)術畢至睜眼的時間(min)術后住院的時間(d)甲組 42 19.6±0.2 29.2±1.4 20.2±0.1乙組 42 16.2±0.1 21.2±0.6 17.6±0.6 t值 6.7 7.6 9.6 P值 0.005 0.007 0.007

2.3 比較兩組患者麻醉后不良反應的發生率

在麻醉后,乙組患者中有1例患者(占2.38%)發生惡心,有2例患者(占4.76%)發生嘔吐,其不良反應的發生率為7.1%(3/42);甲組患者中有1例患者(占2.38%)發生惡心,有2例患者(占4.76%)發生嘔吐,有2例患者(占4.76%)發生尿潴留,其不良反應的發生率為11.9%(5/42);乙組患者不良反應的發生率低于甲組患者(P<0.05)。詳見表3。

表3 比較兩組患者不良反應的發生率

3 討論

進行髖關節置換術是臨床上治療股骨頸骨折等骨科疾病的常用方法。以往臨床上常對接受髖關節置換術的老年患者進行單純全麻,但效果一般,患者易出現應激反應和術后蘇醒延遲。近年來,對接受髖關節置換術的老年患者進行全麻復合神經阻滯的方法在臨床上得到了廣泛的應用[3]。相關的臨床實踐證實,對接受髖關節置換術的老年患者進行全麻復合神經阻滯的效果顯著,且安全性較高[4]。為了進一步分析對接受髖關節置換術的老年患者進行全麻復合神經阻滯的效果,筆者對在仁壽縣中醫醫院接受髖關節置換術的84例老年患者的臨床資料進行了回顧性研究。本研究的結果顯示,乙組患者麻醉起效的時間、術畢至呼吸功能恢復的時間、術畢至睜眼的時間和術后住院的時間均短于甲組患者,其麻醉維持的時間長于甲組患者。在麻醉后,乙組患者不良反應的發生率低于甲組患者。

綜上所述,對接受髖關節置換術的老年患者進行全麻復合神經阻滯的效果顯著。此法值得在臨床上推廣應用。