柱式:局部的疊加秩序

□郭 峰/藝術評論家、策展人

從根本上說,所有的建筑之間都是同構的,它總是某種技術模型籠罩下的固體織物。因此,縱使處于不同的文明和時空序列之下,建筑往往呈現為一種既定的紋理化空間。在最為簡單的情境中,建筑不再是別的,而是由兩類并行的要素交織而成:一者是垂直,一者是水平。兩者相互交錯,前者支撐、固定,后者則穿透前者,形成某種變化和動態。正如建筑本身總是難以擺脫位置、材料、時空的有限性,中西各種繁復的建筑樣式和風格似乎也總是以橫縱軸為限。無論是土瓦木石,還是草灰金沙,無論是人境結廬,還是圣地起廟,建筑總是在頂部和底部的重力連接(甚至有時呈現出虛假的反重力形態)中自我施展,同時安置他者。

于是,有限而封閉的形式激發著看似無限的技術和形態想象,而同時,有限而封閉的空間則滋養著致密的神學、詩學、政治、倫理和道德虛構。這既是固體織物的秘密,更是紋理化空間的潛在品格:它總是同時容納超驗和經驗、神圣和世俗、崇高和私密、無限和有限、遙遠和切近;它總是在封閉自我的同時又向他者敞開,高揚同一性的同時又接納異質性。換句話說,在每時每刻,它總是以敞開的方式封閉著,同時,又以封閉的方式敞開著。這恰恰是固體織物的魅力所在,它以穩定而致密的結構不停地向人昭示著完好、邊界、安全、有限、秩序(Order)和棲居的可能,同時又以變動而疏空的格局暗指著破損、越界、危機、無限、無序和無所歸去的可能。

劉家華的作品,恰以一種深思熟慮的猶疑不決,徘徊在這雙重的可能性之間。一方面,他是如此珍視那深入骨髓的、至為純美的棲居之所,(曾經)在那里,建筑(作為容器),和自然(作為涌現)是如此的契合,它是生命的根本支撐和絕佳庇護;另一方面,他又是如此克制地審視著棲居之所的破損、漂浮和崩塌,自某個時刻開始,建筑喪失了與自然的親緣關系,徹底淪為人力之充裕和物力之昭彰。

如果說在《重返桃花源記001》中,前者仍是劉家華表達的主要傾向;在《重返桃花源記002》和隨后的“紅城記”系列中,后者則不停地復現,甚至形成了一種風格化的表達。或許,藝術家個體這種難以遏制的“消極”轉向,恰恰是因為他采用了一種更為積極的姿態抵擋這樣一種略顯悲劇性的事實:當代生活中,破損、無序和無所歸去的可能性越發被實現了。

因此,在“紅城記”系列中,隱匿于自然的“桃花源”的意象已然完全消失了,建筑的形態(即使已然是崩塌后的碎片)仍舊清晰地呈現在畫面之中。不僅如此,此時,在“紅城記”系列中,自然已經完全消退了,留存于畫面之上的是純色的空無背景,似乎建筑的生命之源已經喪失,或者說完全被切斷了,建筑自身如歷史之尸體般喘息,孤立于空無的、死寂的、無所依憑的虛無之中,而那唯余的一絲生機和靈韻,則早已隨著蒸汽、機械、人力物力的豐沛、工具理性的彰顯而消散殆盡了。

換句話說,原本在“重返桃花源記”系列中潛藏的(遺留的)“重返”憧憬,最終在現實的無盡脅迫之下,被徹底驅散了。取而代之的是對“重返”之不可能性的大規模悲嘆:建筑本身不再富有生命,也不再是生命的滋養;建筑已然崩塌了,淪為了廢墟、碎片、殘余。而那無序的、彼此纏繞又纏繞捆縛在廢墟上的紅色線條,難道不正是最為鮮艷、最富生機、最為真實的反固體織物、反重力連接?

紅色線條(一種拆散了的文化情結)的盎然生機與建筑的崩塌碎裂互相糾纏,互相呼應,奏響了一曲極為動人的歷史哀歌。與此同時,在兩個系列作品的關聯與更迭中,一種極富個人氣質的空間詩學躍然而出:這是紋理化的固體織物的詩學,是超驗和經驗、神圣和世俗、崇高和私密、無限和有限、遙遠和切近的詩學,是同一性與異質性的詩學。如果說詩學總是繾綣于可能性和不可能性之間,劉家華致力勾勒的,正是棲居的不可能與無所歸去的可能,重返之不可能與悲嘆之可能。

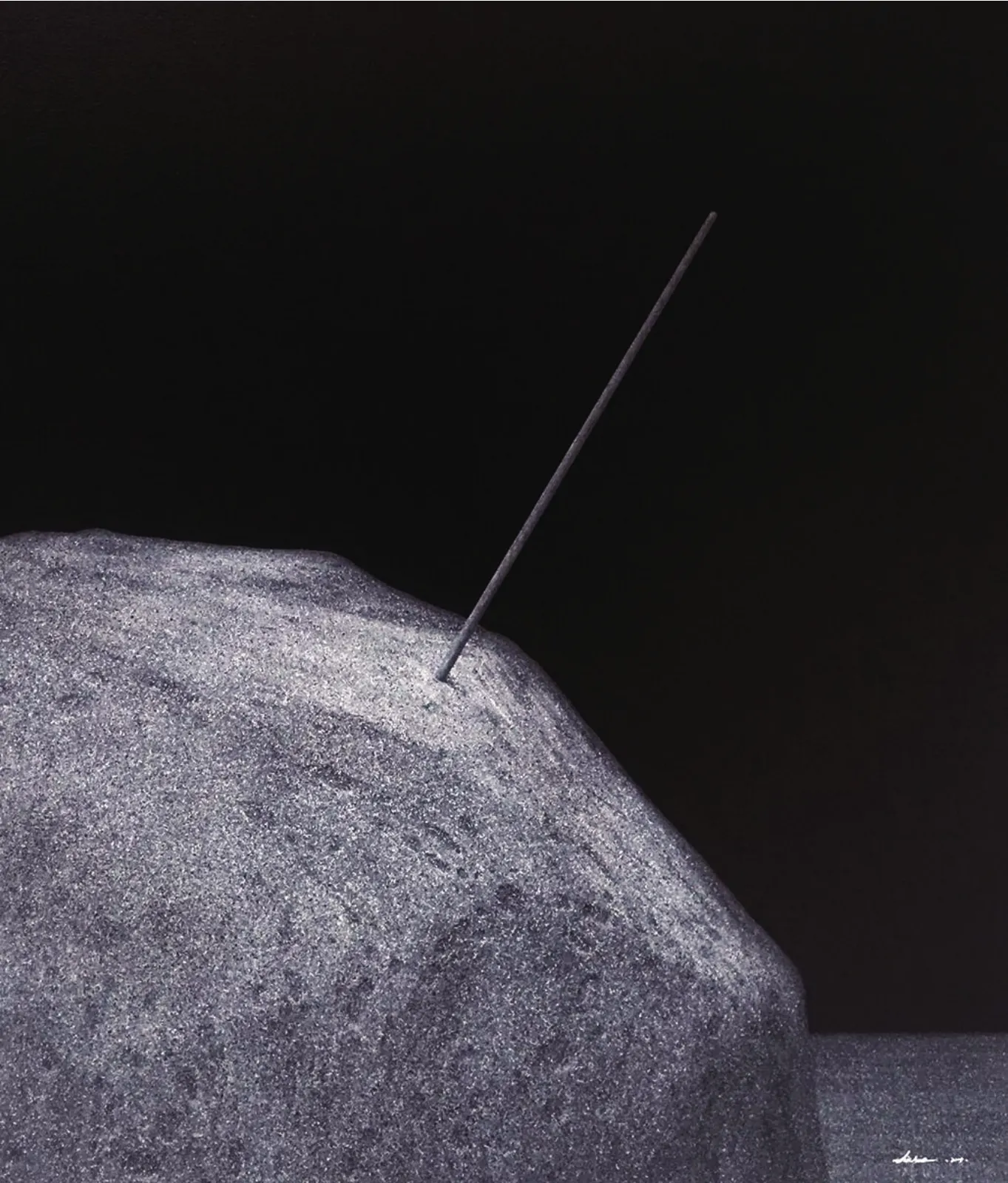

多數時候,詩學是極端的生存體驗和情感表達,卻絕非化解疑難、解決問題的通途。在幾近消散的建筑余韻之中,詩學的追索似乎是最為激烈的回光返照,最終則不得不隨著建筑在畫面中的徹底消失而逃離藝術家的心眼。劉家華以出人意料的冷酷向詩學告別,他以極大的魄力剔除了畫面中的所有生機、線條、喘息和殘余,卻讓粗糙不堪的、末世般的、灰燼般的物力本身占據了畫面。這是詩學的紀念碑,也是哀歌的休止符。金與石的彼此生長,構筑出了根本上反建筑的自然形態:一個無機物充斥其中的自然空間,一個只有無機物可以棲居其中的建筑樣式,一個建筑和自然在生命末端契合的至簡樣態,甚至,一個元建筑或者非自然。

這是一個全新的開端,在劉家華向詩意告別的同時,建筑向建筑告別,自然向自然告別,兩者又同歸于生命的盡頭:在那里,自然、建筑、人(生命)呈現為絕對的同一性,一切都是建筑般的,建筑般的自然(洪潮、山峰、樹木),建筑般的生命(人、獸、鯤鵬)。一切都凝固了,灰燼般的靜止著,永不消散,這是無生命的永恒,更是同一性的永恒。

劉家華 《紅城記》 布面丙烯 80cm×60cm 2015年

劉家華 《鯤》 布面丙烯 150cm×200cm 2014年

絕對的同一性淹沒了所有的邊界、有限,同時也淹沒了所有的越界、危機、破損,在灰燼般的歷史和生命盡頭,不是空無一物,也并非全然的碎片和殘余,在那里,居然存在著一種絕對的、超驗的完好、無限和秩序。那并非生機勃勃、欣欣向榮、彼此呼應的秩序,而是死氣沉沉、互相延展、彼此淪為彼此之墓碑的秩序。

劉家華 《羽翼》 布面丙烯 120cm×150cm 2015年

在這種絕對同一性的秩序面前,任何分野都消逝了,詩學和理性、神圣和日常、歷史和當下凝結為混沌一片。更為重要的是,隨著無限性對有限性的徹底吞噬,整體和局部之間的辯證法也徹底失效了。局部和整體被同一性所穿透,局部不再是整體的部分,不再是構成性的,局部就是整體。在此,秩序(Order)的意義被徹底顛覆了,因為整體性的安排和規范都已毫無意義,局部就是秩序,局部就是一切。

也正是因此,在“偽秩序”系列中,建筑的整體秩序(Order)徹底被建筑的局部柱式(Order)所取代了。出現在畫面中的,不再是建筑般的自然,也不再是建筑般的生命,而是局部的建筑——立柱。而此時的立柱,業已不再是功能性的、核心性的、構成性的建筑要素,甚至不再是立柱本身,而是灰燼、沙土、顏料的混合物,是同一性的秩序本身。尤其是,當劉家華將立柱以一種致密的方式排列起來,就完全造就了一種全新的“疊加秩序”。這是一種新的,在無盡的同一性的脅迫下,試圖再“系統化”的工程。

在這里,個體的詩意退卻,局部與整體的辯證法退卻,甚至建筑本身也退卻了,這已經不再是憧憬、哀悼、反思的領域,而是一個新的、無差異的、彼此疊加的表意系統,一個純粹同一性的潛能狀態,一次同一性在畫布上的集中勝利。

存在著各種各樣的創作情形,在其中,藝術家本人的生命力得到了完全的釋放;與此同時,也存在著各種各樣獨特的創作情形,在其中,藝術家本人的生命力得到了極大的遏制。在這個意義上,劉家華恰恰處在兩種情形之間:他以一種極其輕盈的姿態左右回旋,時而緊收雙翼地哀悼傳統秩序本身的詩性表意——那種穩固的、順應重力的、自上而下的、帶有極強容納性的建筑,時而肆無忌憚地試圖重構一種全新的“立柱”——審視、激發、喚起再秩序的可能。

正如在建筑的普遍樣態中,傾斜并非不穩定,繁復并非重復,在無數的點狀泥沙的覆蓋下,立柱并非穩定,重疊也并非重復,一種疊加柱式(秩序)的延展性(extendability)和具象性(embodiment)脫穎而出了。