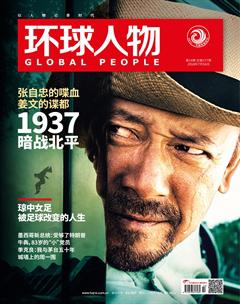

張自忠與二十九軍的北平榮辱

車晴 鄭心儀

“我還以為您不來了。”

“我還指望著您帶兵抗日呢。”

戴著帽子、滿臉絡腮胡的高個漢子用山東話打趣藍青峰,渾身是傷的藍青峰卻答得鄭重。李天然一邊開著車,一邊透過后視鏡好奇地觀察高個漢子。汽車從胡同駛出,穿過幾條街,經過日軍把守的關卡,駛入東交民巷使館區,最后停在了一棟洋房前。高個漢子下車,走到大門前,回頭看了看李天然,笑著敬了個軍禮。

這是1937年8月的北平。影片中剛從美國回來的洋俠客李天然大概不能理解,為什么藍青峰命都不要,也要來救這位張將軍,或者他其實是知道的。畢竟,在那時的北平,有誰沒聽說過張將軍張自忠呢?

在電影里,那是李天然第一次也是最后一次見到張自忠,比現實中張自忠的女兒張廉云與父親在天津的最后一面,早了僅1個月。“張將軍由北平脫險逃到天津是在9月初。我母親一直記得,他到家時是晚上8點多鐘,身穿長袍,頭戴禮帽,面容消瘦,臉上沒有一絲笑容,進屋后坐在椅子上沉默不語。他當天晚上10點就離開了,臨別時給家人留下了錢,說是給我母親和她的堂姐妹作嫁妝,聽起來像安排后事。家里人怕被人發現,只敢送他到樓下,沒出大門,看著他瘦高的身影很快消失在夜幕里。沒有人想到,那是永別。”張廉云的兒子車晴對《環球人物》記者談起時,語氣克制。他特意把對張自忠的稱呼從“姥爺”變成了“張將軍”,因為那段歷史中多有糾葛,他希望以一個更客觀的視角來講述。

刀戰喜峰口

我們家人都記得這個時間:張將軍有生以來第一次同日軍交戰,是在1933年的長城抗戰。那年元旦,日軍突然出兵向“天下第一關”山海關發動攻擊,1月3日,山海關失陷,2月23日,他們向熱河發起總攻。時任二十九軍三十八師師長的張將軍,一開始防守遵化以北長城龍井關至馬蘭關一線,后來又奉命馳援在喜峰口與日軍發生激戰的三十七師一〇九旅——旅長是趙登禹。

在喜峰口,裝備落后的二十九軍戰士,身背大刀,借夜色偷襲日軍。由于傲慢輕敵,日軍毫無防備,很多人在睡夢中身首異處,還有人嚎哭驚叫著“大刀隊來了,快跑呀”。后來日本《朝日新聞》報道此役,慨嘆道:“明治大帝造兵以來,皇軍名譽盡喪于喜峰口外,而遭受六十年來未有之侮辱。”這是二十九軍長城抗戰的第一個勝利,也是“九一八”后日本受到的最頑強的抵抗,打破了日軍不可戰勝的神話。二十九軍作為抗日雄兵名揚長城內外,《大刀進行曲》中那句“大刀向鬼子們的頭上砍去”,最初就是寫給二十九軍戰士的。

然而喜峰口的勝利,改變不了長城抗戰最終失敗的結局。其他幾條戰線都被突破,最后中國軍隊撤回關內防御。當農業國與工業國作戰時,一個細節就能看到差距——當時日軍平均身高在1米6以下,低于中國士兵,平均體重卻比中國士兵重了10斤——他們軍糧的熱量比我們的高。

后來日軍想繼續南下,一時又難以推進,只能不斷制造事端,終于在1935年與國民政府簽訂了《何梅協定》:國民政府中央軍、東北軍及國民黨黨務、特務機關從河北及平津撤出,平津地區出現權力真空。此后,日本進一步要求在華北建立“非軍事緩沖區”,經過談判,與國民政府協定,華北只留駐一支中國軍隊。二十九軍成了雙方共同的選擇。張將軍與二十九軍其他高級將領站在了與日本人交涉的第一線。

“親日”背罵名

當時人人皆知,只要是和日本人打交道的軍政要員,不論其動機為何,都會招致國人怒目,輕則斥其“親日”,重則指為“漢奸”。正是在這樣背景下,張將軍卻不得不頻頻與日本人往來。因為在1936年6月,他被任命為天津市長。

天津,駐有數十國的領事館,其中法、英、日、意等國還擁有租界和駐軍。張將軍主持津政,首要任務就是進行對外交涉,尤其是與駐軍最多的日本進行交涉。

到任僅一月,張將軍就遇到了一次危機。一天,天津市府保安隊某隊分隊長張鳳岐,穿著便服到日租界玩,結果被日本特務拘捕。張鳳岐假稱自己是某公司茶役,于是日本警察帶著幾個被雇為特務的中國人,押著張鳳岐前去對質。在路經市府附近時,張鳳岐高呼救命,市府衛兵誤以為土匪綁票,立刻開槍,當場打死了一個特務。事發后,大批日本警察擁向市府門口,保安隊則刀槍冷對,嚴陣以待。日本駐天津總領事館副領事西田及日警署署長和久井為此趕到天津市政府,與張將軍交涉。張將軍為防事態擴大,當即表示:“應就事論事,以謀迅速和平解決。”最終,張將軍對日方提出的條件均予接受,并親自前往日本領事館道歉。對于日方要求嚴懲的張鳳岐,雖然被判處了無期徒刑,但張將軍特意囑咐保留其軍籍,薪餉照發,并在“七七”事變后,立刻命令其歸隊。1937年7月28日,在襲擊日軍海光寺兵營的戰斗中,張鳳岐奮不顧身,勇猛沖殺,壯烈犧牲。

這樣兩難的境況,原就在張將軍的預料之中。據曾任天津市政府秘書長的馬彥翀回憶,在擔任天津市長前,張將軍曾對他說:“宋委員長(宋哲元)要調我任天津市長。我想我乃一頭腦簡單的軍人,如何能應付得了天津那樣復雜的局面?你可代我寫出幾點理由,備我向宋先生堅辭。”不久,張將軍又告訴馬彥翀:“宋先生意志堅決,并聲明以維持兩個月為期。我們軍人,只有服從命令,明知犧牲名譽與小我,但為國家,為地方,也得去干!”軍人張將軍能拿著大刀向鬼子頭上砍去,政治家張將軍卻只能屈辱地去向日本人道歉。其中之苦悶悲憤,只有他自己清楚。后來他曾致信朋友說:“兄實不才,任津市實在干不了,覺著苦得很,尤其是精神上更苦到萬分。”

與二十九軍諸多將領出身貧苦、少年從軍的經歷不同,張將軍家境優渥,一開始走的是“學而優則仕”的路子。他少時讀過私塾,20歲考入中國北方有名的法律學校——天津北洋法政專門學校(原北洋法政學堂),后來又轉入山東省公立法政專門學校,但受到革命浪潮的影響,加之目睹列強對山東垂涎欲滴之態,憤而投筆從戎。這也使得張將軍紀律性強,對長官極為尊敬——接長官電話從來都是立正接聽。

1937年春,時任天津市長張將軍率團訪日,被輿論指責為“去日本找靠山”。事實上,日方最初邀請的是宋哲元,希望進一步控制冀察政權。宋哲元堅辭不去,但又想緩和與日軍的關系,同意派團訪日,由張將軍擔任團長。日方認為能借機拉攏張將軍,并進一步激化二十九軍將領在主和與主戰上的對立,于是同意了這個安排。

曾有朋友勸張將軍:“為什么要到日本呢?你知道這于你的名譽將會發生不良影響。”張將軍嚴肅地回答:“我知道,但在和平未絕望以前,我希望能夠打開一個局面,維持一個較長的局面,而使國家有更充實的準備,其他毀譽我是不計較的。”在日本人的記載中,張將軍的日本之行“至為滿意”。實際上張將軍一路極其謹慎,守口如瓶。在參加宴會時,陸軍大臣公開要求張將軍就華北經濟提攜表達意見。張將軍說,中日經濟提攜的必要基礎是平等,而它的先決條件是消除政治障礙,也就是說,清除冀東偽組織(即冀東防共自治政府,是日本成立的傀儡政權之一)。為了炫耀國力,日方多安排張將軍一行參觀一些科學儀器、大型工廠和現代兵器展覽等。

從日本回國后,張將軍確實有感于日本國力、兵力的強大,看到了兩國間的巨大差距,于是更加主張緩和策略,認為不宜輕易與日本開戰。這番認知被外界認為是“親日畏日傾向”,有人甚至活靈活現地說:張將軍同日本人簽訂了密約,并得了日本人贈送的巨款,日本還送給他一個東洋美人兒云云。張將軍聞知此情,內心憤懣,在一次宴會上,借酒吐情道:“把我張自忠的骨頭砸碎,看看哪里會有一點漢奸氣味?!”

獨守北平城

時人看二十九軍內部,總認為主和如張將軍,主戰如馮治安,斗爭激烈,主戰者便是忠烈,主和者便是漢奸。中下層官兵也不明真相,“七七”事變后,到處傳說著日本人只打馮將軍的三十七師,不打張將軍的三十八師。當時二十九軍的部隊撤出北平,別人一看士兵帶著三十八師的徽號,都說:“你們為什么走?你們師長當了皇帝了,你們還走干嗎?”三十八師的士兵也惶恐不安,只有悄悄地把三十八師的徽號拿下來放在口袋里。

這些分化二十九軍的傳言,日本人當然最樂意推波助瀾。張將軍難以辯白,只能私下對友人自澄:“外間不明真相,二十九軍原是整個的,戰則均戰,和則均和,并非如外間所傳某主戰,某主和云云。”反倒是外界盛傳與張將軍針鋒相對的主戰派馮治安,在1937年7月13日接待到訪的桂系人士時,親口為張將軍解釋道:“現日方開始進行和平談判,張自忠、齊燮元、劉治洲等決于十四日赴津,惟條件如遇難堪,則我仍主與日方拼命一干……張自忠與余之態度均一致,因留彼與日方談判,故彼之態度應表示緩和,漢奸及日方現均利用此點,作挑撥離間宣傳伎倆,殊堪痛恨。”

時局紛亂之下,張將軍的個人榮辱,已不是考慮之要。7月的8、9、10日,二十九軍實施對日反擊,同時與日本人周旋、交涉停戰協議;11日,宋哲元下令由張將軍和河北省保安司令張允榮代表二十九軍與日方簽訂停戰協議;26日,二十九軍與日軍交涉無果,深夜日軍向二十九軍發出最后通牒;28日拂曉,日軍向南苑駐軍發動全面進攻,趙登禹、佟麟閣兩將軍殉國。因收到蔣介石“速離北平,到保定指揮”的電令,宋哲元在28日當天決定離平,留張將軍在北平,并寫下3個手令:一、冀察政務委員會委員長由張自忠代理,二、北平綏靖主任由張自忠代理,三、北平市長由張自忠代理。

張將軍戴著親日的帽子,擔下了守城之責,以及可以想見的失城之罪。二十九軍副軍長秦德純一直記得張將軍送別他們的情形:“臨行,張將軍含淚告我曰:‘你同宋先生成了民族英雄,我怕成了漢奸。其悲痛情形已達極點。我卻鄭重向其勸勉說:‘這是戰爭的開端,來日方長,必須蓋棺才能論定,只要你誓死救國,必有為全國諒解的一日,請你好自為之。”據時任北平市公安局長陳繼淹回憶,張將軍承諾,“我是最大限度在此維持十天,到保定時再見吧!”從7月28日一人留平,到8月5日辭去所有職務,張將軍盡力維持了8天。

雪恥唯死矣

“在北方軍人的老輩中便有堅貞不移的典型……愿北方軍人都仰慕段(祺瑞)吳(佩孚)兩先生的風范,給國家保持浩然正氣,萬不要學寡廉鮮恥的殷汝耕及自作聰明的張自忠!”這是1937年9月28日上海《大公報》一篇文章的內容。

“使當局和戰不決的主力是張自忠,當他演了一套得意的‘二進宮以后,委員長的癮,卻拘束地僅僅度得八天,就被敵人一腳踢開了。”這是當時刊于《國聞周報》的另一篇文章內容。

類似的文章還有很多。張將軍在英美友人的幫助下,從北平脫逃,輾轉抵達南京,受到了撤職查辦的處分。北平易逃,罵名不易逃,張將軍成為眾矢之的。

在張將軍去世3周年時,周恩來曾為其寫了一篇悼文,其中提及這段經歷,曾言“迨主津政,忍辱待時,張上將殆又為人之所不能為”,可謂中肯。但在當時的境況下,張將軍“未見一言以自明”,唯愿以死雪恥——

到南京見蔣介石后,張將軍含淚剖白:“如果委員長令我回部隊,我一定誓死以報國家。”

回到部隊代理五十九軍軍長時,張將軍見到部下只說了一句話:“今日回軍,就是要帶著大家去找死路,看將來為國家死在什么地方!”

南下殺敵前見到中央社記者胡定芬,張將軍一反常態地興奮、快活,“老弟等著瞧吧,誰是民族英雄,誰是混賬王八蛋,要死了才能算數!”

1938年3月,鑒于日軍轉移主攻方向,張自忠率五十九軍北返,后又轉至臨沂。當時攻擊臨沂的是日軍第五師團,號稱日本“鐵軍中之鐵軍”。其師團長板垣征四郎曾到訪天津,時任天津市長張將軍宴請了他。當年一席之隔的兩人,如今持槍隔城對望。張將軍率五十九軍主力部隊在一晝夜內步行180華里趕至臨沂,與敵激戰7晝夜,其間部下多次建議張將軍撤出戰斗,他都不肯。最終,五十九軍殲敵過半,日軍狼狽逃竄,一路散落彈藥、衣物、食品、書籍、信件等物。板垣師團倉皇后退70華里,史稱臨沂大捷。

臨沂大捷是全國抗戰開始后第一個大的勝利,扭轉了華北戰場屢戰屢敗的低迷局面。此后,軍委會以“張自忠臨沂戰役中樹建奇功”為由,撤銷了此前對他撤職查辦的處分。命運有情,沒有讓張將軍在死后才洗脫罵名。

臨沂大捷后,張將軍仍常言死,大戰前往往會留下遺書,但不再是以死雪恥,更不是求死,而是認識到面對中日兩軍實力上的巨大差異,不存死之覺悟,就沒有勝之可能。1939年夏天,張將軍在重慶接受媒體采訪時表示:“余每次作戰,都以‘必死自誓,同時亦以此告誡部下,以往諸戰役,如:臨沂之攻擊、潢川之防御、京鐘路之會戰以及敵人所謂‘五月攻勢等大小數十戰,莫不賴此而轉危為安。”

張將軍一直有個計劃,就是在抗戰勝利后,要去全國各處玩一玩,有可能還想去看一下外面的世界。他對生活是有美好愿望的。但自從1937年在天津與家人一別,張將軍奔赴不同的戰場,再未有與妻子、孩子相逢之機。1939年5月隨棗戰役期間,張將軍拜托來探訪他的至交說:“你回去后一定叫你的義女廉云到前方來看看朝夕惦念著她的爸爸。千萬記著讓她一定來看看我!”

1940年4月15日,張將軍的弟弟張自明通過在上海的秘密電臺告知他,準備帶張將軍的女兒廉云、侄女廉瑜赴湖北前線看望他。但就在動身之際,他們收到張將軍的復電:“待一個月后與瑜、云一同來可也。”

就在即將見面的前夕,5月16日,張將軍在湖北被兵力數倍于己的日軍包圍。他僅能依靠3個團的兵力,用機槍、步槍、手榴彈、大刀與敵奮力拼殺。彈藥很快用盡,張將軍下令:“子彈打完了用刺刀拼,刺刀斷了用拳頭打,用牙咬!”他隨后派人送走了兩位蘇聯顧問,“我們為國家犧牲是理所當然,總不能讓朋友在此流血”。

隨著日軍的包圍圈越來越小,張將軍的右肩、左臂先后被炸傷。看到衛兵們驚慌失措,張將軍按了按傷口,滿不在乎地說:“沒什么,不要大驚小怪。我是上將銜,今天如果犧牲了,明年的今天一定很熱鬧啰!”一語成讖,下午4時左右,張將軍“身受七傷,腹為之穿”,英勇殉國。驗尸報告顯示,他有兩處炮彈傷,五處子彈傷,一處刺刀傷,致命傷在左眼。他不求死,亦不想死,但為國而死,死亦無懼,死亦無悔。

那時,張將軍之妻、我的姥姥李敏慧已到了癌癥晚期。大家起初瞞著她姥爺的死訊,直至其彌留之際,才告訴她真相。那時,她已經聽不到了,只是一直呢喃:“師長回來了,師長回來了。”

我知道姥爺是在1960年,7歲。七姥爺(即張自忠的弟弟)指著書上的人問我:“你知道這是誰嗎?”我搖頭。他說:“這是你姥爺。”那本書的名字叫《張自忠的故事》,我從這里開始了解姥爺。更多人是通過北京的3條路名認識他:張自忠路、佟麟閣路、趙登禹路。很多人也許對他們的生平不了解,但看到這3條路,知道這是3位曾經守衛過北京城、終為抗日戰死的中國將領,就夠了。