南武夷地區螢石礦床地質特征及找礦標志

李毅翔,李 欣,艾薛龍,柯少斌

(江西省地質礦產勘查開發局贛中地質大隊,江西 南昌 330002)

1 地質背景

(1)地層。研究區地層主要為南華紀-早寒武世有泥砂質-碳酸鹽巖沉積的洪山組(Nh2Z?1h)、碳硅質粉砂-泥巖沉積的外菅坑組(∈1-2w)。本區大部分地區無中寒武世-志留紀沉積記錄,僅西南部局地小面積分布。大部分區域發育中石炭世—中三疊世地層。

(2)構造。武夷山地區發育大型變形構造,包括擠壓、剪切、拉張三大類型。其中擠壓構造又分為褶皺構造、巖漿穹窿、推覆構造與逆沖斷裂;拉張構造又包括拉張斷裂與拉張盆地,拉張盆地又分為坳陷盆地、斷陷盆地、壓陷盆地、走滑拉分盆地與上疊斷(坳)陷盆地。

(3)巖漿巖。區內巖漿活動頻繁,侵入巖分布廣泛,早古生代侵入巖至中生代侵入巖廣泛分布。區內巖漿活動具多旋回性。自奧陶紀至志留紀、泥盆紀至中三疊世、晚三疊世至白堊紀、第三紀等,都有不同類型的侵入巖形成,其中以奧陶—志留紀及晚三疊世—白堊紀巖漿活動最為強烈,為武夷山地區主要的巖漿活動時期。

2 代表性礦床地質特征

(1)謝坊螢石礦床處于武夷山北北東向構造帶西外緣的廣昌-周田北北東向構造帶與大余-會昌東西向構造帶交接復合部位,貫穿全區的北北東向構造提供了良好的控礦、賦礦構造,并在控礦構造帶內發現了謝坊、筠門嶺等大型螢石礦床。

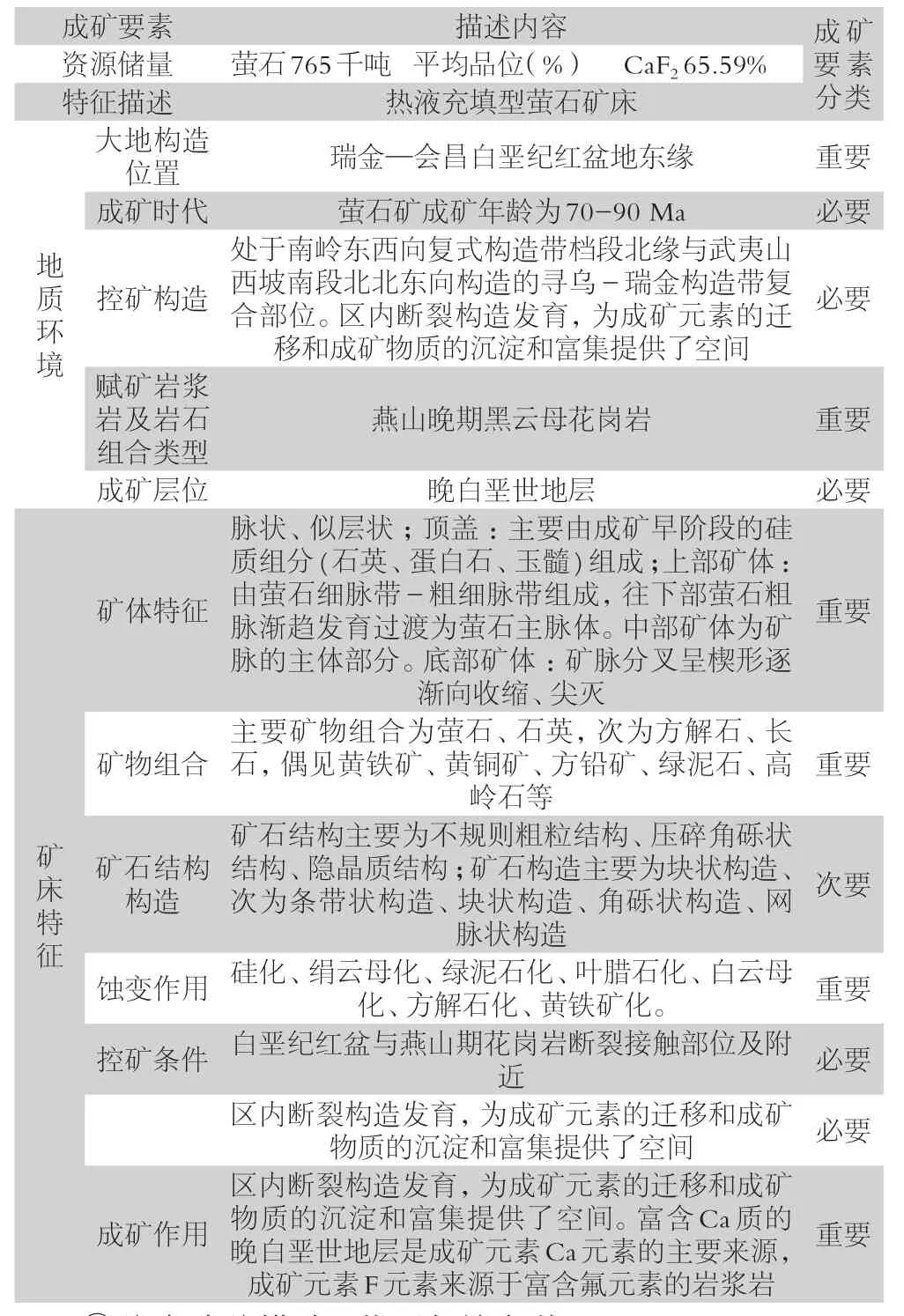

①成礦要素特征根據螢石礦床的產狀、結構構造、礦石類型、礦石組合、圍巖蝕變的分布、含礦性以及區域地質背景、礦床產出位置、大地構造環境、成礦物理化學條件、礦床成因機制等方面的特征,總結礦床成礦要素(表1)。

表1 江西省瑞金謝坊熱液充填型螢石礦床成礦要素一覽表

②礦床成礦模式。螢石氣液包體δD:-63~-43‰,δ18O-6.3~-3.0‰。成礦流體均一溫度102~378℃;鹽度0~3.23%;酸堿度≥4。

根據該礦床以上成礦條件的綜述,建立瑞金謝坊中低溫熱液型螢石礦礦床成礦模式如圖1。

圖1 瑞金謝坊中低溫熱液型螢石礦礦床成礦模式圖

(2)找礦標志。南武夷地區螢石礦床的成因類型主要為中-低溫熱液充填型脈狀礦床。通過總結區內螢石礦的礦床地質特征和成礦規律,歸納出以下找礦標志:①螢石礦體賦存于白堊紀紅盆與燕山期花崗巖斷裂接觸部位及附近,區內斷裂構造發育,為成礦元素的遷移和成礦物質的沉淀和富集提供了空間。② 礦體附近往往形成凸地形(正地形)。主要因為螢石礦與硅化破碎帶關系密切,而硅化帶難以風化的原因。③同一條控礦斷裂帶沿斷裂面走向分布賦存有多個礦床、礦(化)點,它們之間具有等距性。螢石礦體,在同一條控礦斷裂上,分布在破碎帶最發育,最強烈的部位。④地表若見到褐色或黑色為鐵錳質的渲染,以及松散砂土狀、蜂窩狀、爐渣狀螢石礦粒,其下部成礦。⑤大范圍硅化且蝕變強烈,并伴有綠泥石化、絹云母化、葉臘石化部位,其深部往往會有螢石礦體產出。

3 探討和結論

①相似的大地構造背景。螢石礦成礦受北東向-北北東向北西向等多組斷裂構造控制;成礦的有利區域為斷裂的交匯部位。②巖漿成礦期。區內斷裂構造發育北東向、北北東向和北西向斷裂,交匯控制中生代盆地的展布。除斷裂構造外,域內巖漿巖也十分發育。從加里東期至燕山期巖漿活動強烈,已有資料指示燕山晚期是區內主要的巖漿活動期,也是主成礦期。③螢石成礦類型。通過對典型螢石礦礦床特征分析,可以發現螢石礦均呈脈狀、復脈狀或透鏡狀賦存于斷裂構造破碎帶中,產狀與斷裂產狀一致,礦床成因類型均為熱液充填型,與區內花崗巖關系密切。

南武夷地區螢石礦床主要控礦要素為北北東-北東向、北西向斷裂構造破碎帶,以及燕山晚期巖漿活動也是南武夷地區螢石礦床的控礦因素之一。