礦區地面塌陷中巷道附近滲流致災機理及其控制方法

汪華勝

(湖南省地質礦產勘查開發局417隊,湖南 衡陽 421001)

礦區地面塌陷是礦山在開采中主要的地質災害之一,它的發生及發展過程具有隱蔽性和突發性等特點,不僅造成礦區地面的塌陷,也給礦山的建設和安全帶來嚴重影響。相關部門應當高度重視這一內容,研究導致礦區地面坍塌的具體原因,然后從根源上對其進行控制。

1 滲透破壞基本形式

礦區土壤中滲透破壞的形式分成兩種,分別為流土和管涌[1]。粗細兩層之間的滲流,會將細粒土從粗粒土當中帶走,這種現象被叫做接觸沖刷或者潛蝕。針對一層土來說,粘性土并不會出現管涌現象。當管涌發生后,會引發兩種結果,第一種是繼細粒土被帶走之后,粗粒土也會被滲流帶走,從而產生空洞現象,最終造成漸進破壞現象[2]。另外一種則是細粒土被帶走,粗粒土形成一種骨架還能夠支持,神流量加大,但不一定會出現破壞情況。

2 流土判別條件

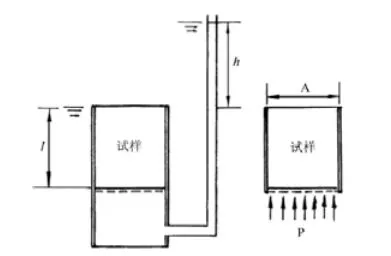

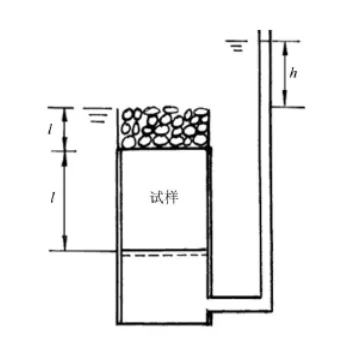

可以形成穩定滲流的基礎上,對臨界平衡狀態進行分析,應當滿足以下幾個條件。這種情況下,土體則處于一種相對飽和的狀態下,這時可以采用總應力分析方式。如圖1、2所示:

圖1 流土示意圖

圖2 有壓重時的流土

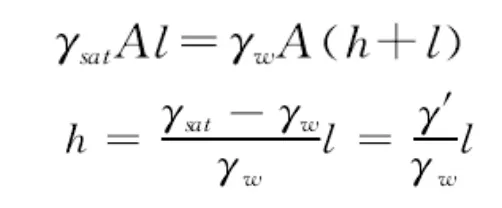

對土體自重和上下形成水壓力差相等的情況下,得出下列公式:

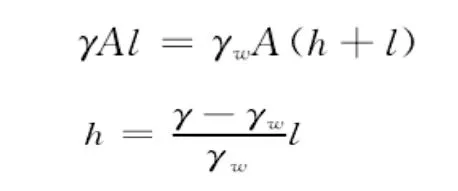

站在理論角度進行分析,認為只要土中所滲流的水力坡度在臨界水力坡度以上的時候,就有可能會產生流土,對土的穩定性帶來影響,但因為粘性土具有粘聚力,這種情況下可以承受較大的水利坡降[3]。但不是所有的均可以形成相對穩定的滲流,土的下部位置,若突然施加,土的透水性較差,土沒有被飽和,同時在土中并沒有形成相對穩定的滲流,在這種情況下,土體的容重則使用天然容重,對其懸浮條件進行分析,得出下列公式:

此外,進行相關研究后,發現含水層中存在的固體顆粒的水平運動結果在含水層的垂向變形,以巖土水利學相關內容為依據,可以通過物理模型或者數學方式,對地質中滲流問題進行宏觀的處理,但是針對一些小范圍地面坍塌問題而言,當前還沒有較好的數值角度。

巖土體滲流變形具有較高的實效性,而其中的地下水對于巖土體產生的作用并不明顯,伴隨著時間的增長,地下水對巖土體產生了較為明顯的影響。一方面,是產生了軟弱結構面的物理化作用,促使巖土體物理學性質逐漸被減弱。另一方面是地下水產生一定的力學作用,促使巖土體中裂隙孔隙等發生擴張。第三方面,主要是針對比較松散的粒狀土體,因為高梯度地下水流的影響,產生土顆粒運動,從而引發土體變形。

3 礦區坍塌滲流勘測與控制

3.1 地質雷達探測

地質雷達探測方式是一種能夠確定地下介質分布的廣譜電磁技術,地質雷達技術主要是對發射天線進行應用,對外發射高頻寬帶電磁波,通過這種方式來接收地下介質界面的反射波。電磁波在相應介質當中,所傳播的路徑、電磁場強度、波形等,會隨著全部介質的電性質幾何形態發生變化。以接收波的旅行時間、幅度和波形資料等,能夠進一步推斷介質的結構。若巖層當中發生工程災害隱患的時候,巖層和工程災害隱患界面兩邊會產生較大的電性差異,可能會產生較為強烈的反射波。

因此,使用時間剖面上存在的特征圖像,能夠有效明確工程災害隱患位置,采用這項技術對礦區內部進行勘測,能夠事先發現地基掏空問題,從而進行及時處理,防止出現塌陷問題出現。

3.2 瞬變電磁法

瞬變電磁法也被稱作時間域電磁法,主要是采用不接地回線或者接地長導線提供雙極性的脈沖電流,如果回線中存在的穩定電流突然間斷電,可以結合電磁感應理論,當回線當中的電流突然產生變化,可能會在周圍產生相應的磁場。

3.3 礦區地面塌陷中滲流的控制

對地下水補給來源進行控制,以避免地表水無限制的滲透到地下,導致水體始終處于飽和狀態。此外,對水力的坡度進行限制,不同地下工程的具體施工過程中,需要按照計劃進行具體施工,選擇合理的截水帷幕,對降水的深度、速度以及降水的范圍進行嚴格控制。此外,還需針對地質條件進行科學處理,在進行土體回填時,需加大密實度,對廢舊的地下管線進行及時清理,防治這些廢舊的地下管線成為水土流失的通道。

4 結語

針對礦區地面坍塌現象,需從源頭上進行治理,找出發生坍塌的具體原因,控制降水的深度、速度和范圍,避免出現過大水力坡度。減少不良地質條件,針對一些特殊的地質,可以采用換填的方式,提高壓實度。