淺談生態護坡技術在水利工程中的應用

(安徽省安慶市太湖縣水利局,安徽 安慶 246400)

1 研究背景

1.1 國內外概況

發達國家關于傳統護坡技術對環境與生態的影響研究較早,自20世紀70年代開始,針對水利工程對河流生態系統產生的負面影響,國外就提出生態補償措施,并開展了河流生態工程。德國將其稱為“河川生態自然工程”,美國稱為“自然河道設計技術”,日本則命名為“多自然型建設工法”[1]。20世紀90年代初,日本首先提出“親水”概念,即將生態護坡技術與城鎮河道建設結合,提倡凡有條件的河段應盡可能利用木樁、竹籠、卵石等天然材料來修建生態河堤。為挽救城市河流的生態,堤壩修筑不再用混凝土而是改用天然石塊,還草木自然生長的空間[2]。國外諸多規范和標準中也都提及了需將水利工程、景觀美化和保護自然資源相結合。如《堤防設計與施工》(美國,EM 1110-2-1913)中提到“為了防護、美觀及保護自然資源,堤防及其周圍的植被(樹木、灌木、草)也是設計中應考慮的重要部分”;德國《防洪堤》(DIN19712)技術標準中提及“在確定防洪堤標準時,對公共利益,如自然景觀、城建、社會方面的要求及河灘生態系統保護等也要予以考慮”[3]。

我國在水利工程中生態護坡技術應用方面起步較晚,近年來在吸收國外河道整治和生態護坡研究成果的基礎上,許多省市展開了生態護坡研究和應用,尤其在城市河道邊坡治理方面。如上海市青浦區的章浜河整治項目,采用多種生態護坡技術相結合的方法,取得了較好的生態與社會效益;廣東中山市岐江公園設計的棧橋式生態親水湖岸,在解決較大水位波動影響的同時也營造了秀麗的景觀環境[4]。

《堤防工程設計規范》(GB50286-2013)和《堤防工程施工規范》(SL260-2014)是我國堤防工程建設中指導性規范文件,但也存在一定局限性,體現在對堤防工程的環境效應、景觀效應和生態補償方面重視不夠。如河壩的修建會造成順水流方向的河流非連續化,筑堤使側向水流的連通性受到破壞,而且景觀相對單一,觀賞性和舒適性欠佳,未全面考慮人的親水性和近水需求。

1.2 研究意義

健全的河岸帶生態系統具有調節徑流、涵養水源、調節微氣候、提供水陸生物棲息和繁衍場所等生態服務功能。目前我國水利項目中普遍存在過度硬化現象,亟需開發和應用工程安全和生態保護兼顧的生態護坡技術。生態護坡不僅應具有傳統護岸的行洪、排澇以及水土保持等功能,同時還需綜合考慮城市景觀、生態和人文氣息等內容,以求實現人和自然的和諧共處,實現水生態文明的可持續發展。

結合生態水工學的基本要求,借鑒國內外在河道生態護坡研究方面的豐富經驗,改進其不足之處,研發具有中國特色的河道生態護坡技術迫在眉睫。為此,本文歸納了典型的生態護坡技術,著重介紹了不同種類生態護坡技術的功能和適用性。

2 典型生態護坡技術

基于最佳水力斷面水力半徑的理論,傳統的護坡護岸工程大多選用M(投資最省)~Q(流量最大)的計算方式,力求確保結構穩定、材料選擇達到斷面硬化和較低的水力糙率,優先考慮防沖固坡功能,因此對水體的自然屬性可能會造成一定程度的傷害。

結合工程力學、土壤學、生態學和植物學等多學科理論,采用生態護坡護岸技術可構建植物本身或工程與植物相結合的生態系統。實際工程應用中,須充分考慮多方面因素,如邊坡的穩定性、安全性,植被與周圍環境的相適性,當地氣候條件與土壤條件對植被的影響,植被的生長與繁殖能力以及工程后期的運行與維護管理[5]。

2.1 土工格室護坡

土工格室護坡是指將改良后的外來土均勻鋪展在嵌入坡面的土工格室內,用三維網固定,再利用噴播育種技術實施固坡,見圖1。首先,格室結構作為坡面與水流的隔離層,可有效減緩水流對坡面的直接沖刷,且網絡狀的多維結構可極大削弱水體的侵蝕作用。其次,格室內呈松散狀態的填充土料可有效降低坡面的徑流流量,起到消能作用。另外,格室對土顆粒具有側限保護作用,減少土壤的流失,降低了格室下部坡面的水力侵蝕。土工格室與植草技術相結合的方式對邊坡有很好的保護作用,主要特點為:可應用于各類地區及不同類型邊坡,綠化效果好,可提高坡面排水性能。

圖1 土工格室護坡示意

2.2 植草砌塊型護坡

該技術采用的主要材料為由多孔混凝土、保水材料、緩釋肥料和表層土組成的植被型生態混凝土。多孔混凝土的主要成分為粗骨料、水泥和細摻合料,構成植被型生態混凝土的骨架。保水材料常用有機質保水劑,輔以無機保水劑,確保植物生長具有充足水分。表層土覆蓋在多孔混凝土表面,提供植被生長的空間和養分,同時可降低混凝土表面過熱對植物生長的影響。主要特點為:混凝土植草磚具有防水流沖刷的保護作用,兼有保護生態環境、美化環境及施工便利等優點。

2.3 石籠填石型護坡

石籠填石是將塊石等材料填充入由鋼絲網架構成的箱籠內,坡體的基本結構分為擋墻、護坡、護底、護腳和水下拋石。選用具有一定抗拉強度的鋼絲作為方格網防護體,同時保持一定的填充料空隙度,使之具備適應變形的能力。如若地基發生不均勻沉降、地震等情況,材料仍填充于箱籠內,繼而自行調整直至保持新平衡。箱籠具有柔性結構,因此,即使防護工程表面發生較小的變形,也不會因產生裂縫、網箱被拉斷等造成防護體破壞。主要特點為:性價比高,施工便捷,可承受大范圍變形,適應能力強,具有良好的滲透性,耐腐蝕,便于取材等。

2.4 編柳拋石型護坡

該技術采取新截取的柳條呈十字交叉編制成格框,編柳空格內拋填20~40 cm粒徑的塊石,塊石下設厚10~20 cm的礫石層以利于排水,并可減少土壤流失。柳格平面尺寸約為 0.3 m×0.3 m或1 m×1 m,厚度為30~50 cm,發芽后的柳條具有較強的保護性能。其主要特點為:保護性強。

2.5 生態袋型護坡

生態袋是采用聚丙烯(PP)或者聚酯纖維(PET)等材料制成雙面熨燙的無紡布經單面燒結后制成的袋子。該結構可有效減少土壤和營養混合物的流失,同時保持土壤的水潤性。將選定的混合種子、保水劑和微生物肥料等均勻混合,置入可降解的兩層無紡布中,然后采用抗老化的濾網包裹,最后縫制成所需規格,壘砌成護坡。其主要特點為:抗紫外線、抗老化、抗酸堿、抗微生物侵蝕和透水性強,同時可有效消減土體回彈產生的土壓力,抗震性較好,施工簡單、快捷,無需大型施工機械,無噪音,工程造價低。

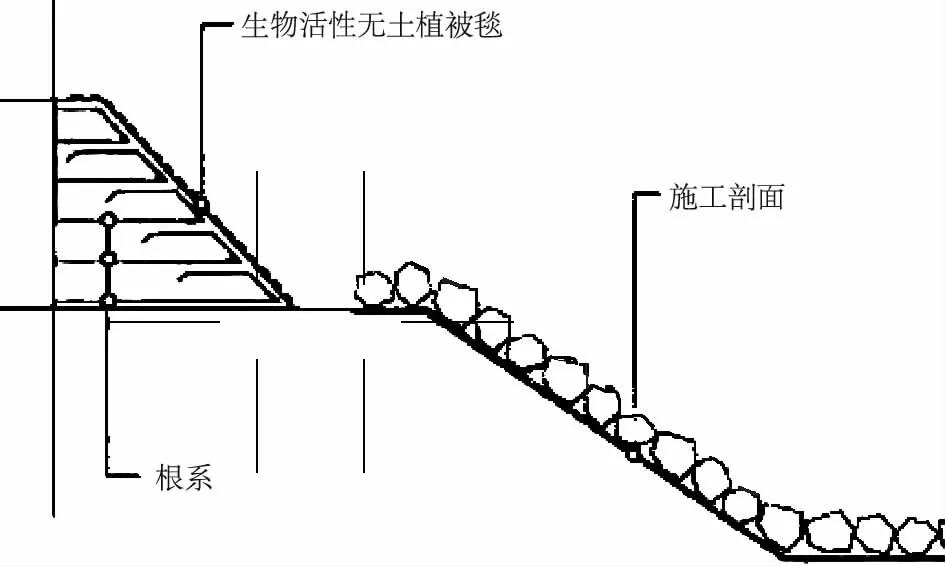

2.6 生物活性無土植被毯護坡

生物活性無土植被毯為采用纖維束制作的由固底構件組成的活性固土植被培植器件,其內種植有根須的植物,沿堤岸和斜坡的底端線布置,或者按照中間方向排列,見圖2。待纖維束充分吸水后,固底構件的重量顯著增加,可防止堤岸和斜坡底端的土石流失。待植物根須延伸至堤岸和斜坡的底端面內,可加固堤岸和斜坡底端的土石,防止泥土流失或者塌方,同時植物的種植可綠化環境、改善景觀。主要特點:該技術主要用于坡度小于45°的全風化及強風化邊坡,且邊坡應保持平坦、富含有機質,適合植被生長。

圖2 生物活性無土植被毯護坡結構示意

2.7 鉸接式生態護坡

鉸接式護坡結構是由尺寸、形狀和重量一致的混凝土塊體通過若干根纜索相互聯接的聯鎖矩陣,纜索的材質由塊體的大小、鋪面長度和施工現場條件決定。該試塊具有約25%的高開孔率,主要起到滲水、排水、消能的作用;溝槽可削弱水體的沖擊力度,起到碎波防浪的作用;同時通過纜索受力分析和光纜檢測技術可及時預報堤壩的安全狀況[6-7]。主要特點:該結構可抵抗高速水流沖刷;可機械施工,大大縮短工期,降低綜合造價。

2.8 聯鎖式水工砌塊護坡

聯鎖式水工砌塊是將干硬性的細石混凝土經成型機振動、加壓制成特殊外形混凝土砌塊,砌塊中產生的大孔及相鄰兩塊聯鎖塊間的連接孔既可作為植生孔,也可添加多級配碎石起到消能作用。若坡度較陡,可在小孔中插一錨固棒,將聯鎖塊與土體連接,保持結構的穩定;楔形槽具有聯鎖功能,防止護坡塊發生偏移;周邊槽形能消散水流和波浪的部分能量,減少淤泥的產生;通過水工砌塊之間的聯鎖嚙合作用,可形成相對穩定的組合體,從而保障坡體的穩定性[7]。主要特點:砌塊密實度好、強度高,坡體具備抗沖擊性、抗凍、抗腐蝕性,材料持久耐用并可重復利用;砌塊施工方便快捷,無需大型設備,維護方便、經濟,后期養護成本較低。

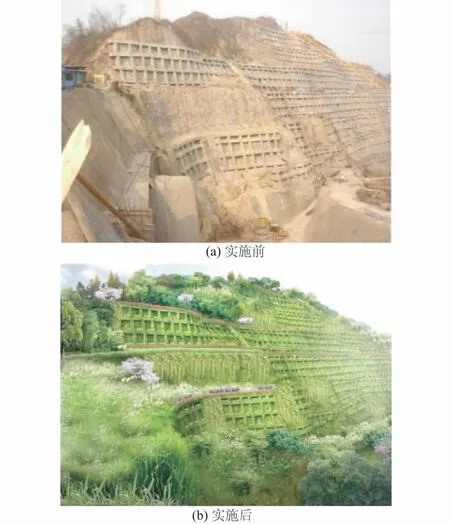

2.9 噴混植生式護坡

噴混植生式護坡技術,又稱為“階梯式植生帶綠化工法”,即利用液態噴播技術原理,將生命力強的植物種子與水、肥料、防土壤侵蝕劑、內覆纖維材料、保水劑和色素等按一定比例混入容器內,充分攪拌至全懸浮狀態。通過離心泵把混合液裝入消防軟管進行噴播,然后鋪設無紡布,外覆一層鐵絲網或局部進行鋼筋錨固。噴混植生式護坡技術實施前后效果對比如圖3所示。主要特點:通過鍍鋅鐵絲網和鋼筋的錨固作用增大邊坡表面抗拉力,可有效地避免崩塌和碎石掉落,確保山體和道路安全,植被可快速成型,起到抗侵蝕和減緩水土流失作用,保障邊坡的穩定性。

圖3 南京牛首山混凝土噴混植生護坡技術實施前后效果對比

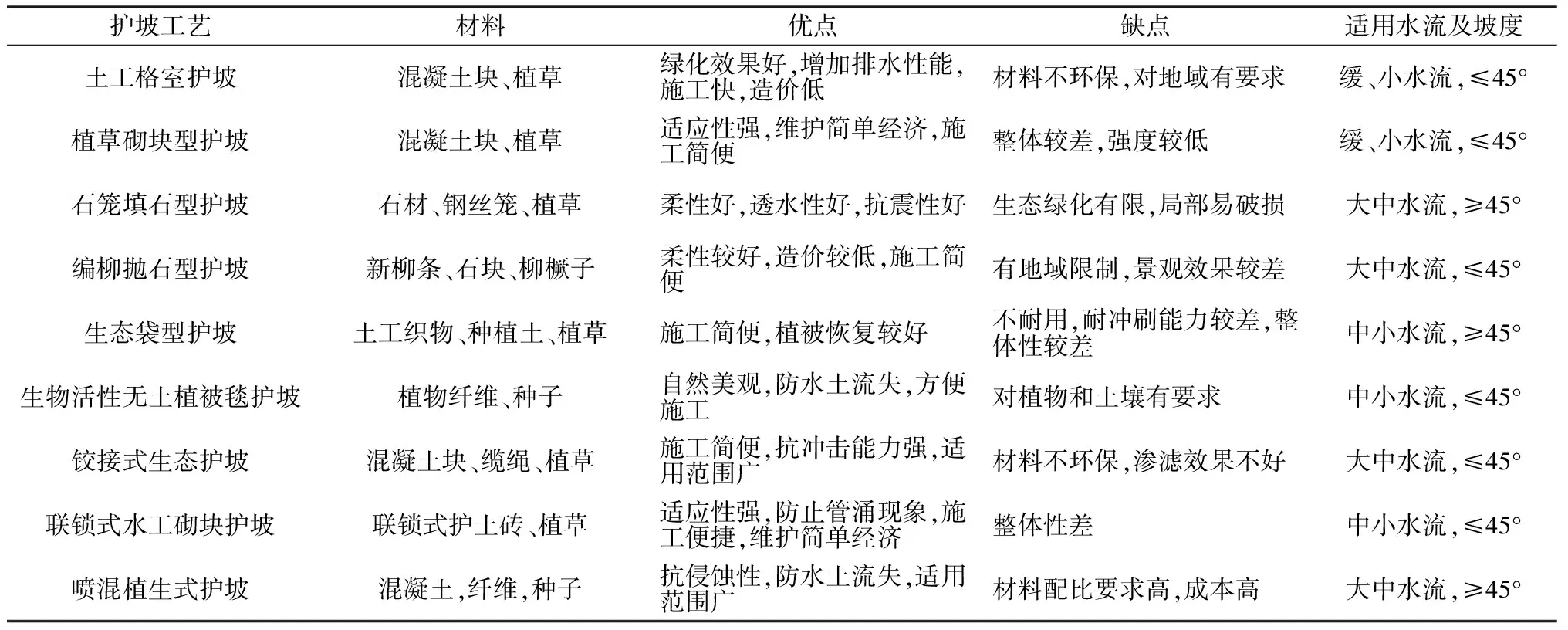

2.10 生態護坡技術比較

對以上所述的多種護坡類型進行了多方面的比較,結果見表1。

表1 護坡工藝比較

3 結 語

傳統的護坡工程主要考慮防洪和穩固河勢,忽視了生物生存和人文環境營造。生態型護坡順應了人與自然和諧共生的要求,是現今護坡護岸工程建設的主流。在實際工程應用中,應根據主體工程和地域特點選擇經濟、適宜的生態護坡護岸技術。