土地供給管制與城市住房用地供給錯配

——基于2009—2015年中國城市面板數據的分析

嚴金海

(廈門大學公共政策研究院,福建 廈門 361005)

1 引言

經歷十余年的快速擴張與繁榮發展之后,中國城市土地和住房市場于“十二五”中后期進入城市間分化發展日益突出的新階段。當前三、四線城市去庫存任務艱巨與一、二線城市房價調控壓力持續不減的鮮明反差,折射出住房用地供應過量與供應不足兩種不同的供需失衡狀態。如圖1所示,2009—2013年商品住房用地供應量在一線、二線和其余城市①一線城市包括北京、上海、深圳和廣州,二線城市包括其余31個直轄市、省會城市和計劃單列市(不含拉薩市),其余城市歸為一、二線以外的城市。分別呈現減少、略有增加和大幅增加的不同變化。2009—2015年累計土地供應與住房銷售面積之比②商品住房用地供應和住房銷售面積數據分別來源于《中國國土資源統計年鑒》和《中國統計年鑒》。受數據可得性的限制,本文分析未考慮容積率。按照朱道林和徐思超[1]住宅用地平均容積率為1.7的抽樣統計結果,一線和部分二線城市土地供應不足與三、四線城市土地供應過量的總體判斷依然成立。在一線、二線和其余城市分別為0.34、0.64和1.01。土地供應在城市間的差異化增長與人口流向存在明顯背離。與2009年相比,2015年在人口主要流入地的一線和二線城市商住用地供應占全國之比分別下降0.83和2.97個百分點,而在一、二線以外的城市則提高了3.80個百分點,由此反映出城市住房用地供應在不同等級城市之間存在空間錯配。

現有文獻對中國地方政府出讓土地的行為邏輯進行了大量研究,但是鮮有直接針對住房用地供給錯配這一問題的系統分析。已有研究均認同土地收益最大化是地方政府商住用地出讓行為的基本邏輯[2]。依此邏輯,一些研究認為,地方政府會利用壟斷地位采取“餓地策略”來供應商住用地[3-4]。顯然,這一論斷無法解釋地方行為差異,特別是三四線城市的土地供應過量[1]。Deng等率先使用2003—2010年35個大中城市數據,檢驗發現財政支出與收入之比的提高會刺激地方增加商住用地出讓面積[5]。鄭思齊等[6]和劉洪玉、姜沛言[7]從供給彈性的角度研究發現,地方財政對土地出讓金依賴程度越高,城市土地供給彈性越大。不過,上述研究仍主要從地方行為的一方來分析,未考慮中央政策的影響。近期孫世然等[8]、Wang和Hui[9]分析發現地方行為面臨中央房地產調控的政治壓力的約束,但是尚未進一步考慮中央政策在地方遇到的差異化執行。綜上,已有文獻為理解地方土地供應行為的邏輯出發點提供了重要基礎,也為分析不同時空情境下地方行為的差異性提供了重要啟示。但是,現有發現還不足以對城市住房用地供應為什么會出現錯配這一問題給出系統解釋。

中國城市土地供給既受制于企業化的地方政府在推進城市化過程中的工具化使用[10],也受到中央高度集權式的土地配額管理[11]和房地產用地調控政策[12]的規制。本文擬基于市場異質性的基本特征,從土地供應中地方動機、中央規制與市場力量相互動的政治經濟學角度,應用中國105個主要城市2009—2015年的面板數據,研究土地供給管制中的地方行為與中央政策如何共同影響了不同類別城市的土地供應配置,為近年來較為突出的住房用地資源供給錯配現象尋找解釋。

2 制度背景與理論假說

2.1 地方行為激勵與差別化供地策略

在中國式分權體制下,地方政府行為受到財政收入與政治晉升的雙重激勵[13]。伴隨土地與住房制度的市場化改革,21世紀初以來地方政府逐漸走向以土地財政和土地金融為依托的快速城市化與經濟增長模式[14]。城市土地收益對緩解地方財政壓力發揮著日益重要的作用,其與地方本級財政收入的比例從2001年的0.17∶1持續上升到2010年的0.74∶1,在2016年回落到0.43∶1①土地出讓收入2001年為合同價款數,2010、2016年為繳入國庫數,數據分別來源于《中國國土資源年鑒》和財政部《地方政府性基金收入決算表》。地方本級財政收入數據來源于財政部《地方公共財政收入決算表》。。土地出讓收入主要源于經營性商、住用地的招拍掛出讓。2005—2016年間累計占供地總量不到25%的經營性商、住用地出讓收益占全部土地收益的86%,其中,占供地總量15%的經營性住宅用地出讓收益占土地總收益的60.5%②土地供應總面積和價款數據來源于《中國國土資源統計年鑒》和《2016年中國國土資源公報》,商服和商品住宅用地出讓面積和價款數據2008年以前來源于《中國國土資源統計年鑒》,2009年起來源于原國土資源部土地市場動態監測網(http://www.landchina.com)。。

基于商住用地出讓收益在土地財政中的基礎性地位,面臨財政壓力的地方政府必然要在商住用地供應上“好好經營”,以實現土地收入的最大化。城市土地供應的政府完全壟斷和高度競爭性的土地招拍掛出讓機制為地方政府根據市場條件選擇合適的量價組合策略實現其土地財政目標提供了制度基礎。“少供、高價”和“多供、低價”是兩種不同的土地供給策略[8],其選擇取決于城市的人口增長和經濟發展基礎是否具備支撐高房價的條件。如果城市擁有支撐高房價的經濟基本面基礎,那么采取“饑餓式”供地策略對城市政府來說無疑是成本低、收益高的最優選擇;反之,采取“多供、低價”的供地策略是最好的選擇。

基于上述分析,提出以下待檢驗的假說:

假說1:城市商住用地供應受到地方財政赤字壓力的影響,在具備高房價支撐基礎的城市,地方采取饑餓式供地策略實現其土地財政目標,反之,則采取“多供、低價”供地策略。

2.2 中央新增土地配額對地方供地行為的限制

在土地供應的中央—地方分權關系中,地方供地行為受到中央集權式管理的用地指標約束[11,15]。出于促進區域均衡發展和大中小城市協調發展的考慮,中央實行了偏向中西部和中小城市的差別化用地管理政策。東部地區農用地轉用面積占全國之比從1999年的47.14%持續下降為2014年的26.58%③農用地轉用面積數據來源于《中國國土資源年鑒》(2000年)和《中國國土資源統計年鑒》(2015年)。。這使得人口大量流入的一、二線城市面臨著嚴格的用地指標控制[16-17],而人口增長緩慢乃至凈外流的經濟欠發達地區卻在用地指標上獲得中央支持。

對于一、二線城市,在優先保障重點建設項目的供地政策導向下,用地指標越少,可安排用于商品住宅的土地供應量就越少。對于三、四線城市,寬松的用地指標約束為其同時采取以地引資的工業用地出讓策略和“多供、低價”的商住用地供應策略提供了條件。用地指標越多,其可向市場供應的商住用地量就越大。根據原國土資源部對全國城鎮存量用地現狀調查數據的分析,2009—2016年中國城鎮住宅用地增長呈現出“小城市>中等城市>大城市>特大城市和超大城市”的特征①中國土地勘測規劃院,《全國城鎮土地利用數據匯總成果》,2017年。。根據上述分析,提出以下待檢驗的假說:

假說2:地方城市商住用地出讓規模與自上而下分配得到的用地指標正相關。

2.3 中央住房用地供應調控與地方的機會主義執行

隨著經濟治理的分權,地方政府逐漸成為擁有較為獨立利益的主體。作為住房調控的主要政策工具之一,中央對地方供地行為的規制面臨著因央—地利益不一致而引起的政策執行偏差的問題[18]。由于市場的高度異質性,倘若中央政策采取“一刀切”的規制方式,那么地方政府的機會主義執行會表現得尤為突出。2010—2013年中央住房用地供應調控要求各城市住房用地供應量不得低于過去二年或五年的平均供應量,具有典型的“一刀切”特征。該規制雖然符合地價、房價過快上漲的經濟發達城市的調控需要,但是卻與其采取的“饑餓式”供地策略不相吻合,從而易遭到抵觸;與此相反,該政策與經濟欠發達城市采取的“多供”策略相契合,從而會得到積極乃至過度執行。根據以上分析,提出以下待檢驗假說:

假說3:中央政府“一刀切”的土地供應調控政策會遭遇地方城市政府的機會主義執行。

3 經驗模型、數據及識別策略

3.1 計量模型與識別策略

為檢驗地方土地財政動機和中央土地規制政策對城市住房用地供應規模的影響,建立如下面板計量模型:

式(1)中:lnLSi,t是i城市第t年商品住房用地供應面積的對數值;DFi,t-1是i城市第t-1年財政缺口壓力;CRi表示城市i是否具備支撐高房價的基礎;lnLQi,t-1表示i城市第t-1年新增建設用地指標的對數值。本文采取雙重差分的思路來檢驗假說3。2011年國務院要求各直轄市、計劃單列市、省會城市和房價過高的城市必須實施住房限購措施。通過比較限購政策實施前后兩組城市平均供地規模的變化,可以判斷地方政府是否對中央土地調控政策做出了機會主義的響應。如果中央政策在各地方得到一致的執行,那么在實施與未實施限購政策的兩組城市之間,限購政策實施前后供地面積的平均變化應無顯著差異。在式(1)中,DCi和DCt分別表示是否實施住房限購措施的城市和時間虛擬變量,兩者的交互項DCi×DCt前的系數是雙重差分估計量,即限購政策實施組與未實施組供地面積的平均變化之差。

三個假說的檢驗方法分別為:如果DFi, t-1的系數α1顯著為正,DFi,t-1×CRi的系數α2顯著為負,假說1得到檢驗;如果lnLQi,t-1的系數α3顯著為正,假說2得到檢驗;如果DCi×DCt的系數α4顯著為負,假說3得到檢驗。

為得到假說1更可靠的檢驗結果,使用Hansen(2000)[19]提出的面板門檻模型,以嚴格的統計推斷方法對門限值進行參數估計與假設檢驗。在式(1)的基礎上,構建如下模型:

式(2)中:lnHPi,t-1為滯后一期的房價水平對數值,是門檻變量;γ為帶估計的門限值。如果統計檢驗表明存在門檻效應,那么當lnHPi,t-1小于等于門限值時,DFi,t-1對因變量的影響為β1,當lnHPi,t-1大于門限值時,影響為β2。

參考已有文獻[6-8],對可能影響住房用地供應規模的三組其他因素Xi,t進行控制,包括社會人口因素(人口和居民收入)、經濟發展因素(人均GDP和產業結構)和土地市場因素(地價和供地結構)。此外,模型還加入城市固定效應μi和年份固定效應vt,以控制城市個體特征和共同時間趨勢的影響。因此,遺漏變量偏誤問題得到規避。同時,為克服可能的反向因果關系導致的內生性問題,模型對財政缺口壓力、新增用地指標以及地價均采取滯后一期的形式,并用兩個歷史變量和一個客觀變量測量“城市是否具備支撐高房價的基礎”。

3.2 變量與數據

限于數據可得性,使用2009—2015年原國土資源部105個重點監測城市的面板數據進行實證分析①105個城市包括4個一線、31個二線和70個三、四線城市。。土地供應面積來源于《中國國土資源統計年鑒》,居住用地價格來源于原國土資源部地價動態監測網(http://www.landvalue.com.cn)。城市經濟和社會人口統計數據來源于《中國城市統計年鑒》 《中國區域經濟統計年鑒》和《中國人口普查分縣資料》。

因變量商品住房用地供應面積用普通商品住房和別墅用地供應面積之和測量。

核心自變量測度如下:(1)財政缺口壓力,用預算內財政支出減去財政收入的余額除以GDP表示;(2)新增建設用地指標,參考陸銘等[16]的做法,用人均建設用地審批面積測量;(3)某城市是否具備支撐高房價的基礎,分別用2008年房價水平、2000—2010年城鎮人口增幅以及35個大中城市虛擬變量測量;(4)限購城市虛擬變量,采取限購措施的城市取值為1,否則為0;(5)限購時間虛擬變量,2011—2014年取值為1,其他年份為0。

控制變量測度如下:(1)人口,用城市戶籍人口測量,并使用城市常住人口進行穩健性檢驗;(2)居民收入,用城鎮職工平均工資水平測量;(3)經濟發展水平,用人均GDP表示;(4)產業結構,用第二產值除以第三產值衡量;(5)地價,用城市住宅用地監測地價水平表示;(6)供地結構,用工業用地供應面積占供地總面積之比表示。

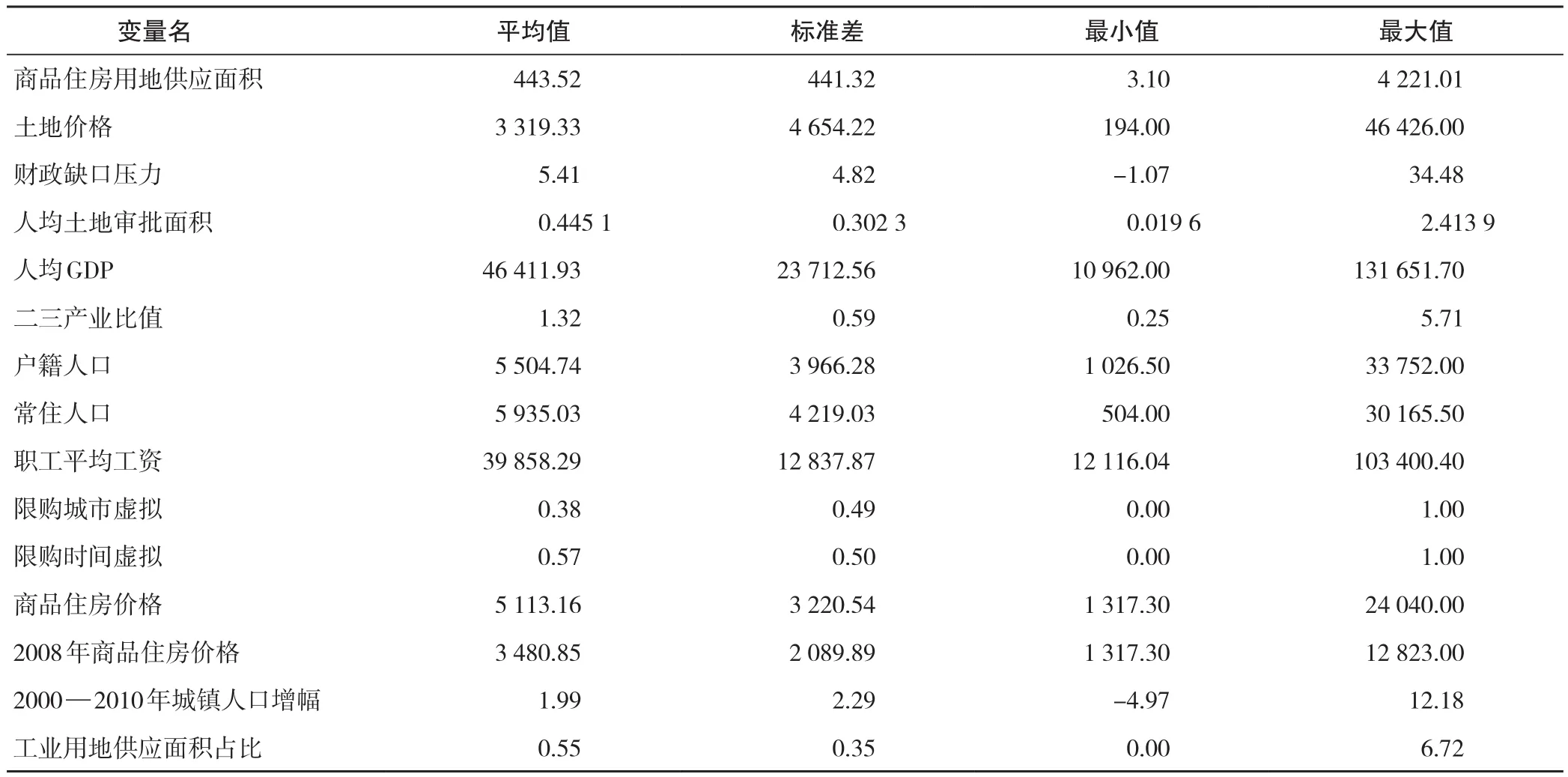

各變量的描述性統計見表1。雙重差分方法要求實驗組和控制組在政策實施前具有相同的變化趨勢,按是否實施住房限購政策對城市進行分類后,圖2表明,實施限購組和未實施限購組在2009年和2010年變化趨勢相同,滿足雙重差分法的要求。

圖2 實施限購與未實施限購兩類城市平均商品住房用地供應面積Fig.2 The average area of commercialized residential land supply in two groups

4 實證結果分析與討論

4.1 基本回歸結果

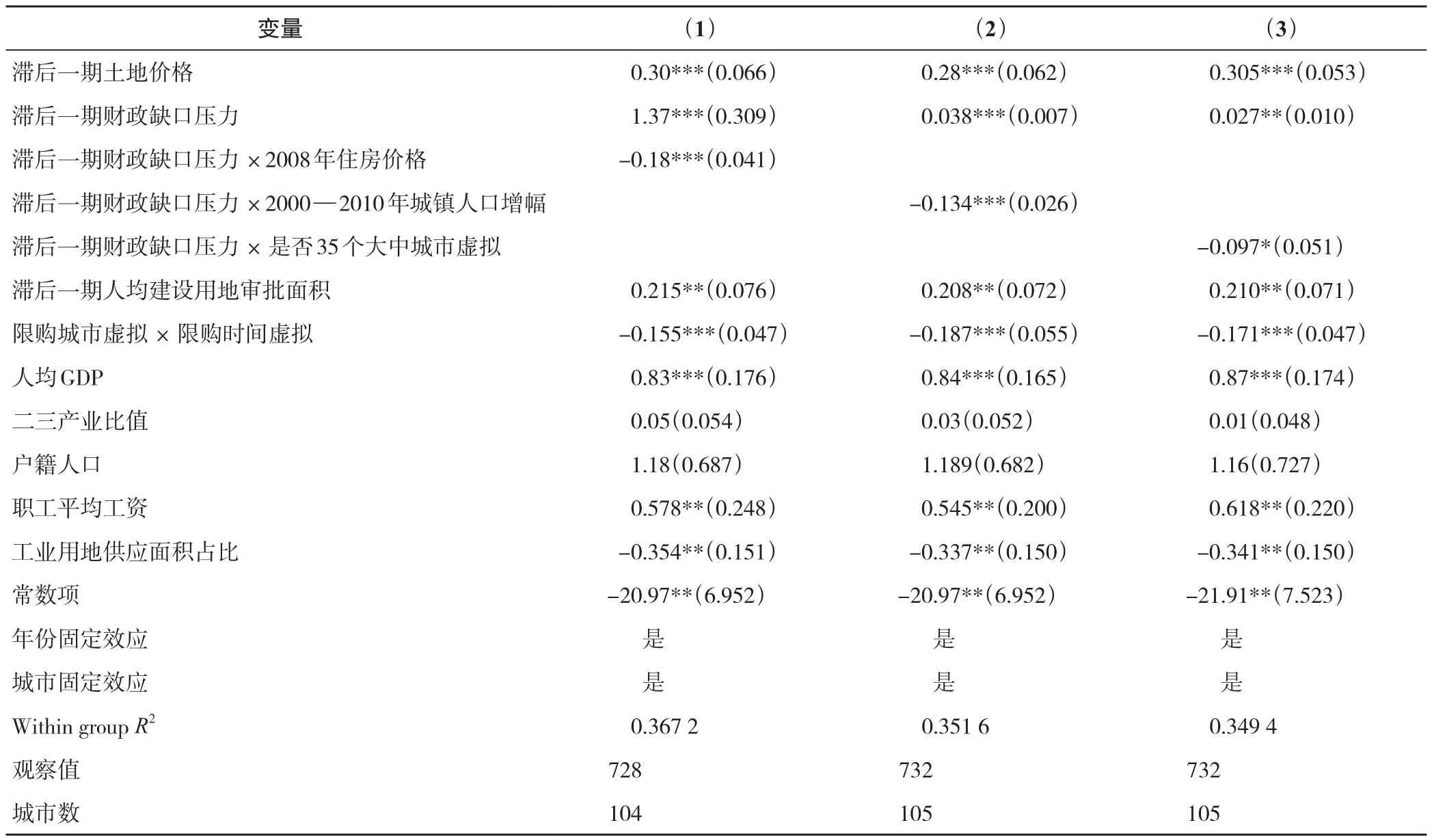

表2是計量模型(1)的回歸結果,第(1)、(2)和(3)列分別采用不同方式測量“是否具備高房價支撐基礎”,主要變量的估計系數沒有明顯差異,說明模型結果很穩健。首先,滯后一期財政缺口壓力的系數顯著為正,財政缺口壓力與“是否具備高房價支撐基礎”交互項的系數顯著為負,說明隨著城市更具備支撐高房價的基礎,財政缺口壓力對商住用地供應規模的影響從正向逐漸變為負向。這意味著,在不具備高房價支撐基礎的三、四線城市,政府采取“多供”策略來獲得更多的土地出讓收入,而在具備高房價支撐基礎的一、二線城市,政府采取“饑餓式”供地策略實現其土地財政目標。以第(3)列為例,在35個大中城市,如果財政缺口壓力增加1個百分點,那么來年商住用地供應面積會平均減少7%,而在三、四線城市則會平均增加2.7%。這應證了假說1的內容。

表1 變量描述性統計Tab.1 The descriptive statistics of variables

其二,滯后一期人均建設用地審批面積的系數在5%水平上顯著為正,且穩定在0.21。這意味著,如果一個城市獲批的新增建設用地面積增加1%,那么在下一年該市商品住房用地供應規模有望增加0.21%。這表明地方政府居住用地供應行為受到中央用地配額管理的約束。假說2得到支持。在樣本城市中,4個一線城市的人均用地指標均值不及全部城市平均水平的一半,且在樣本期持續減少,這部分解釋了這些城市土地供應不斷減少的原因;70個三、四線城市土地審批面積在2008—2011年年均增長23%,這提供了這些城市土地供應大幅增加的部分解釋。

其三,限購城市虛擬與限購時間虛擬交互項的系數在1%水平上顯著為負,且穩定在-0.17左右,這說明與未采取限購措施的三、四線城市相比,在實施限購政策的一、二線城市,政策實施后商品住房用地供應面積的平均增加要低18.53%。也就是說,面對中央統一的要求增加供地規模的住房用地調控政策,在限購政策實施后,一、二線城市政府相對減少了供地規模以響應限購政策實施引起的市場需求變化。由此,假說3得到檢驗。

此外,其他控制變量的估計結果都符合預期,與已有文獻結論[6-8]一致。隨著城市人均GDP和職工工資水平的增加,地方住房用地供應規模增加。工業用地比重的提高會減少住房用地供應規模,這佐證了已有文獻中地方政府采取工業用地優先的供地策略的觀點[3-4]。

4.2 面板門檻回歸結果

表3和表4分別報告了面板門檻模型似然比檢驗和回歸結果。根據表3的第(1)行,以滯后一期房價水平為門限變量,門限效應在5%的水平上顯著。根據表4的第(1)列,滯后一期財政缺口壓力增加1個百分點,對于房價水平低于門限值的城市,商住用地供應面積將提高3.4%,而在房價水平高于門限值的城市,供地量則將減少9.1%。該估計結果與固定效應模型相一致。因此,面對財政缺口壓力下的增收目標,一、二線城市與三、四線城市政府所采取的土地出讓策略的確存在結構性差異,這再次應證了假說1的內容。同樣的,人均土地審批面積和雙重差分交互項的系數也都符合預期,并與固定效應模型相一致,這再次證實了假說2和假說3的內容。除了滯后一期房價水平,本文還用人均GDP作為門限變量進行了估計,表4中的列(2)是其估計結果,與列(1)相比,沒有顯著差異。

表2 固定效應模型估計結果Tab.2 The estimation results of fixed-effect model

4.3 穩健性檢驗①由于篇幅限制,穩健性檢驗結果未在文中報告,如果需要可向作者索取。

(1)平行趨勢假設檢驗與政策響應的動態異質性。參照已有文獻[20],采用反事實檢驗法,將限購政策的實施時間人為提前1年,并將限購政策的影響進行年度分解,重新設置限購時間與限購城市虛擬變量的交互項。回歸結果顯示,在限購政策實際實施前,交互項的系數不顯著,說明樣本滿足平行趨勢假定;自限購政策實際實施的第二年起,交互項的系數顯著為負,并不斷變小,說明限購政策對一、二線城市政府供地行為的影響是持久且逐漸加大的。

(2)住房用地供應和人口變量統計口徑重新設定。分別用包括保障性住房在內的全部住房用地面積和城市常住人口作為住房用地供應量和人口變量的測量,回歸結果均顯示,自變量的系數無顯著變化,實證結果很穩健。

4.4 對估計結果的進一步討論

上述研究發現有助于解釋中國城市住房用地供給錯配的形成邏輯。一方面,在地方財政高度依賴土地出讓收入的財政體制下,企業化的地方政府根據本地市場是否具備高房價的支撐基礎靈活選擇不同的商住用地供應策略實現其土地財政目標。在地方官員短視行為的共同作用下,這必然引起兩類城市截然相反的住房用地供給錯配結果:在一、二線城市,“饑餓式”供地策略導致土地供應不足;在三、四線城市,“多供、低價”供地策略引起土地供應過剩。面對四萬億財政支出政策實施后財政赤字壓力的顯著增加[21],2010—2013年三、四線城市政府通過出讓更多的商住用地獲得平衡預算赤字所需的收入,構成這些地區住房用地供應過量的最為根本的財政動因。另一方面,中央地區偏向的土地配額管理政策對不同層級城市的土地供應形成松緊不一的約束,通過地方差異化供地策略的實施,也在一定程度上帶來了城市住房用地資源空間錯配的意外之果。與此同時,中央要求地方增加供地規模的調控政策也在地方的策略性應對下遭遇以一、二線城市消極響應與三、四線城市過度執行為特征的地方機會主義執行,從而帶來土地供應錯配風險加大的不利政策實施后果。

表3 門限效應檢驗結果Tab.3 The results of threshold effect test

表4 面板門檻模型估計結果Tab.4 The estimation results of panel threshold model

5 結論與啟示

本文從地方動機、中央規制與市場力量相互動的政治經濟學角度,研究了土地供給管制中的地方行為與中央政策對城市住房用地資源配置的影響。研究發現:(1)中國城市商住用地出讓面積受到地方財政赤字壓力的顯著影響。當城市具備高房價支撐基礎時,地方采取 “饑餓式”供地策略實現其土地財政目標,反之,則采取“低價、多供”的供地策略。(2)在地方差異化供地策略的實施下,偏向中西部和中小城市的用地指標正向影響城市商住用地出讓規模,未考慮城市異質性的土地供應調控政策在地方遭遇機會主義執行。分析表明,土地資源錯配根源于土地財政激勵下地方政府基于市場條件的差異化供地策略的運用,也與中央地區偏向的土地配額管理和“一刀切”的土地供應調控密切相關。

本文研究發現對改革城市土地供給管制政策,減少政府干預對資源配置的不利后果具有重要政策啟示。首先,為解決地方政府的逐利行為所造成的住房用地資源配置扭曲,長期而言,需改革政府壟斷的土地供應模式,建立居住用地多主體供應的市場機制,同時推進以房地產稅為核心的城鄉統一土地房產稅制改革,實現政府行為模式從土地經營者向公共管理者的轉變;短期而言,應通過在政績考核中加強市場監管、資源利用、民生保障等方面履職情況的考評與問責來約束地方政府的居住用地供給行為。其次,住宅用地管理與調控要加強土地供應調控目標的分類管理,明確各類調控目標執行情況的量化評價標準,并對一、二線城市政府“饑餓式”供地和三、四線城市政府過量供應土地的行為傾向給予重點關注。第三,為防止并化解經濟、人口與居住資源錯配問題,有必要適當調整偏向中西部和中小城市的用地配額管理政策,在用地指標上對人口流入較多的城市予以傾斜支持,實現土地供給與需求相匹配。