秋水仙素對紅肉火龍果種子萌發和幼苗生長的影響

梁海峰,劉順枝,黃雯臻,馬澤華,曾惠美,胡位榮

(廣州大學生命科學學院,廣東 廣州 510006)

火龍果屬仙人掌科(Cactaceae)多年生攀援性肉質莖植物,原產中美洲,耐高溫、抗性強。火龍果營養豐富,兼具水果、蔬菜、花卉、保健功能,在墨西哥、美國、越南等國家都有商業化栽培。近年來,火龍果在我國臺灣、福建、海南、廣西和廣東等省區發展迅速,已成為一種重要的熱帶和亞熱帶特色水果[1-2]。經過引進國外品種、試種比較和不斷改良選育,獲得了適宜不同生境種植的品種(品系)以及紅皮粉肉、紅皮紫紅肉等新品種[3-6]。我國火龍果種質資源的研究起步較晚,目前主要集中在種質的收集、保存和評價[7-8],但是火龍果種質仍較匱乏,自主選育的優質品種尤其少。紅肉火龍果(Hylocereus polyrhizus)為二倍體植物,果實糖酸比高、口感好,富含甜菜紅素,售價頗高[9]。針對紅肉火龍果栽培品種比較單一,自花授粉座果率低,缺乏不同風味、耐寒、抗病、耐貯的品種以及砧木,迫切需要開展相關研究[2,10]。

誘變育種是園藝植物非常有效的一種育種方法,大量研究表明,與二倍體植物相比,四倍體具有更強的抗性,有望成為優良的抗逆種質資源[11-12]。其中,秋水仙素是廣泛運用于多倍體育種的一種化學誘變劑[13-14],有研究表明,0.1%秋水仙素處理黑果枸杞種子36 h,四倍體誘導率達 25%[15]。Tel-Zur等[16]利用秋水仙素處理盆栽火龍果植株獲得了同源多倍體,鄧仁菊等[17]報道了秋水仙素浸漬火龍果幼苗生長點誘導多倍體的試驗。本文研究秋水仙素不同濃度、處理時間對紅肉火龍果種子萌發、幼苗生長的影響,以期為火龍果人工多倍體誘變育種提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試材料為采自廣州市番禺區商品性生產果園成熟的紅皮紅肉火龍果紅仙蜜果實,獲取飽滿種子,自來水清洗后備用;秋水仙素為美國Sigma公司產品。

1.2 試驗方法

試驗于2015年9月在廣州大學生化實驗樓進行。種子經0.1%高錳酸鉀溶液浸泡30 min、蒸餾水洗3~5次,自然晾干。將種子隨機分成兩組,一組種子分別用濃度為0.05%、0.1%、0.2%和0.3%(W/V)的秋水仙素溶液黑暗條件下浸泡24、48、72和96 h(浸種處理);另一組種子置于28℃恒溫培養箱中蒸餾水浸泡12 h,待大部分種子吸水脹破種皮露芽,挑選露白種子分別用濃度為0.01%、0.05%、0.1%和0.2%(W/V)的秋水仙素溶液黑暗條件下浸泡12、24和48 h(露白處理)。以蒸餾水浸種處理為對照(CK)。達到浸種時間后取出種子,蒸餾水沖洗3~5次,置于鋪有單層濾紙的培養皿中培養,每個培養皿50粒種子,3次重復,置于28℃光照恒溫培養箱中培養,每隔12 h噴灑等體積蒸餾水,保證種子萌發和幼苗生長所需水分。培養后第9 d統計種子發芽率、幼苗存活率、苗長(子葉和胚軸長)和形態變異株數。

試驗所得數據采用SPSS19.0軟件進行差異顯著性分析。

2 結果與分析

2.1 秋水仙素浸種處理對紅肉火龍果種子萌發和幼苗生長的影響

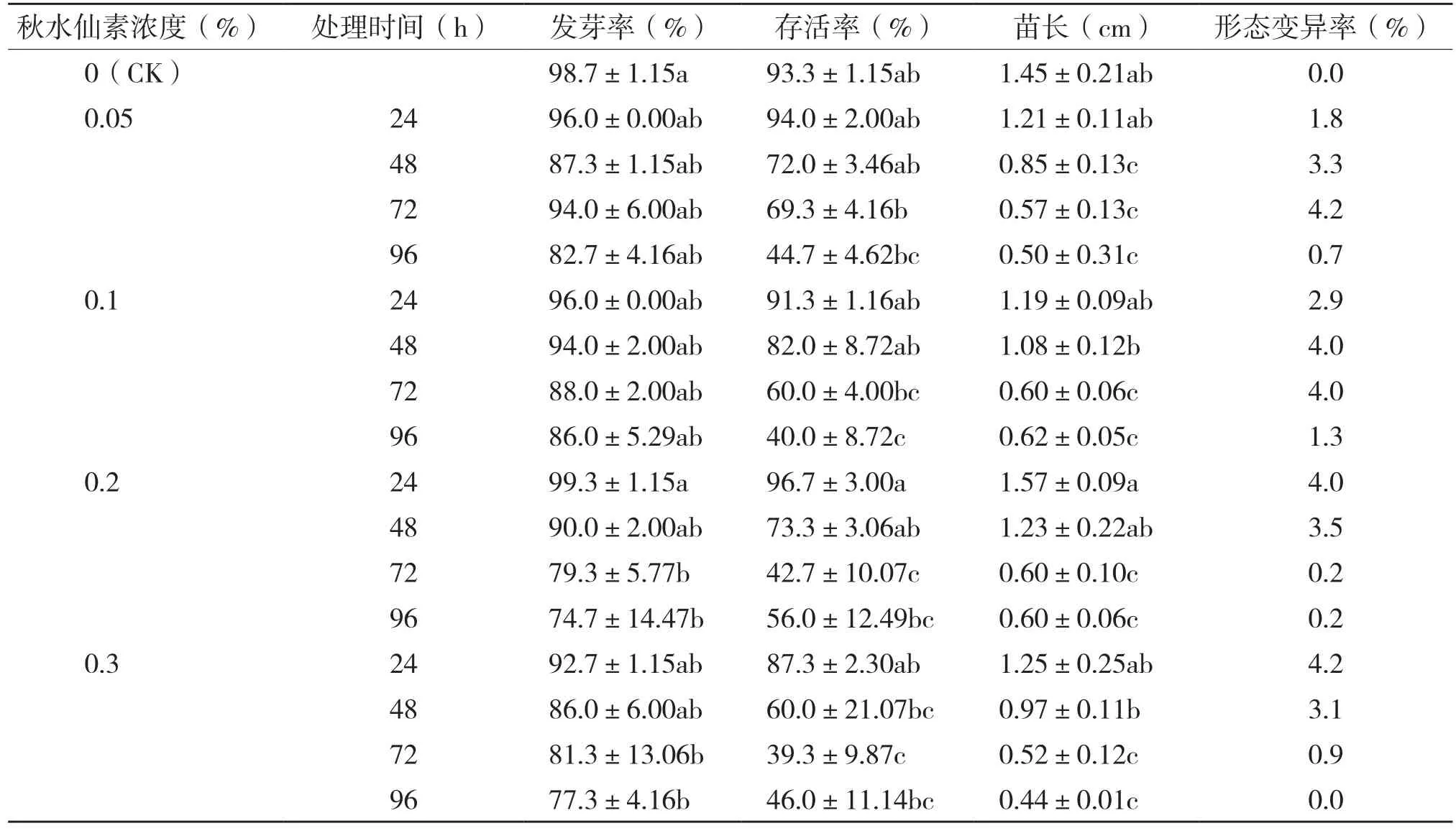

2.1.1 秋水仙素濃度和浸種時間對種子發芽率的影響 從表1可以看出,不同濃度秋水仙素、不同浸種時間對紅肉火龍果種子發芽率影響不同。與對照相比,4個濃度的秋水仙素處理均降低了紅肉火龍果種子的發芽率,其中0.3%秋水仙素處理的種子發芽率平均為84.3%。

同一濃度秋水仙素處理,隨著浸種時間的延長,紅肉火龍果種子發芽率呈下降趨勢(表1)。0.05%、0.1%秋水仙素浸種24~96 h以及0.2%、0.3%秋水仙素浸種24~48 h,火龍果種子的發芽率雖然下降,但與對照及彼此之間差異均不顯著,其中0.1%秋水仙素處理隨著浸種時間延長,發芽率逐漸降低,浸種96 h發芽率較24 h處理降低了10.4%。進一步,當濃度為0.2%、0.3%秋水仙素浸種時間分別延長至72、96 h,種子發芽率均比對照降低19.7%以上,差異顯著。可見,高濃度秋水仙素、長時間浸種對紅肉火龍果種子萌發起到抑制作用。

2.1.2 秋水仙素濃度和浸種時間對幼苗存活率的影響 紅肉火龍果幼苗存活率因秋水仙素濃度和浸種時間不同而異(表1)。與對照相比,4個濃度的秋水仙素處理均降低了火龍果幼苗的存活率,其中0.3%秋水仙素處理的幼苗存活率平均僅58.2%。

表1 秋水仙素浸種處理對紅肉火龍果種子萌發和幼苗生長的影響

由表1可知,同一濃度秋水仙素處理時,隨著浸種時間的延長,紅肉火龍果幼苗存活率呈降低趨勢。其中,0.05%秋水仙素浸種24~96 h、0.1%秋水仙素浸種24~72 h、0.2%秋水仙素浸種24~36 h、0.3%秋水仙素浸種24 h,幼苗存活率降低,但彼此之間及與對照之間差異未達顯著水平。但是,0.1%秋水仙素浸種96 h、0.2%秋水仙素浸種72 h以及0.3%秋水仙素浸種72、96 h,幼苗存活率分別比對照下降57.1%、54.2%、57.9%和50.7%,差異顯著。可見,低濃度秋水仙素較長時間浸種、高濃度秋水仙素浸種對火龍果幼苗造成了嚴重損傷甚至導致死亡。

2.1.3 秋水仙素濃度和浸種時間對幼苗生長的影響 由表1可知,秋水仙素浸種處理不同程度抑制了紅肉火龍果實生幼苗的生長,其中0.3%秋水仙素處理的幼苗平均長度僅為對照的54.8%。同一濃度秋水仙素處理時,火龍果幼苗長度隨著浸種時間延長而減少。0.05%~0.3%秋水仙素浸種24 h,幼苗長度與對照差異不顯著;但當浸種時間延長至72~96 h,幼苗胚軸生長受到嚴重抑制,苗長顯著降低,其中0.3%秋水仙素浸種96 h時苗長僅為對照的30.3%。

2.2 秋水仙素露白處理對紅肉火龍果幼苗生長的影響

2.2.1 秋水仙素露白處理對幼苗存活率的影響 從表2可以看出,與對照相比,4個濃度的秋水仙素處理露白種子降低了紅肉火龍果幼苗存活率,其中0.2%秋水仙素處理的幼苗平均存活率為74.9%。0.01%~0.2%秋水仙素處理露白種子12、24 h,幼苗存活率與對照無顯著差異;但當處理時間延長至48 h,幼苗存活率分別下降59.6%、40.8%、41.6%和54.3%,與對照相比差異顯著。表明秋水仙素短時間處理露白種子對胚芽、胚根的正常生長沒有明顯損傷作用,但長時間處理則產生了毒害、致死作用。

2.2.2 秋水仙素露白處理對幼苗生長的影響 不同濃度的秋水仙素露白處理不同程度地抑制了火龍果實生幼苗的生長,其中0.2%秋水仙素處理的平均幼苗長度僅為對照的29.7%(表2)。

同一秋水仙素濃度下,幼苗長度隨著處理時間增加而呈現遞減趨勢。除0.01%秋水仙素處理露白種子12 h外,其他處理的苗長與對照的差異均表現為顯著(表2)。0.01%秋水仙素處理露白種子24 h、0.2%秋水仙素浸種12 h,苗長分別比對照減少38.4%和65.8%;0.2%秋水仙素溶液處理24 h,苗長僅為對照的26.7%。可見,隨著秋水仙素濃度的增加和處理時間的延長,秋水仙素對火龍果露白種子的胚軸、胚根生長抑制作用越大。

表2 秋水仙素露白處理對紅肉火龍果幼苗生長的影響

2.3 秋水仙素處理對紅肉火龍果幼苗形態變異的影響

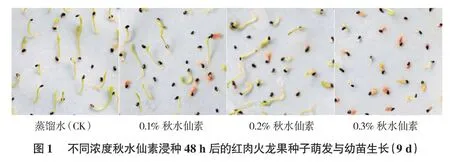

從圖1~圖3(封二)可以看出,與對照相比,秋水仙素無論是浸種處理還是露白處理,火龍果幼苗均出現一些形態上的變異,表現為幼苗矮化、生長緩慢、子葉肥厚、胚軸膨大。

由表1、表2可知,不同濃度秋水仙素浸種處理、露白處理不同時間,火龍果幼苗出現不同程度的形態變異。隨著0.05%、0.1%秋水仙素浸種時間的延長,植株形態變異率呈先升高后下降趨勢;0.2%、0.3%秋水仙素浸種后的植株形態變異率則隨處理時間延長而不斷降低(表1)。秋水仙素處理露白種子時,0.01%秋水仙素處理48 h后植株形態變異率僅0.2%,而0.2%秋水仙素處理12 h變異率達到15.8%(表2),但0.1%、0.2%秋水仙素浸種48 h時沒有獲得變異植株,可能是因為高濃度秋水仙素長時間處理時,秋水仙素更易滲入吸水漲破種皮的露白種子,對胚芽、胚根毒害作用大,使得存活的幼苗難于恢復細胞分裂能力而死亡。

3 結論與討論

秋水仙素通過作用于生長旺盛、分裂活躍部位處于有絲分裂中期的細胞使染色體加倍,在誘導植物同源多倍體種質創新和新品種選育上發揮了重要作用[11,18],但不同植物種類、處理部位、處理方法等因素影響誘導效果[13]。火龍果果肉內鑲嵌有約5 000粒芝麻狀的黑色種子,可為化學誘變育種提供充足的材料。與多數研究結果[19-22]相似,紅肉火龍果種子只有在一定的秋水仙素濃度范圍內處理才能誘導多倍體發生,低濃度較長時間(如0.05%、0.1%秋水仙素浸種12~72 h或0.01%秋水仙素露白處理)或者高濃度短時間(如0.2%、0.3%秋水仙素浸種24 h)處理時,種子發芽率、存活率并未顯著降低;高濃度、長時間處理則抑制了火龍果種子的萌發、生長,浸種濃度和時間存在累積作用,表明存在明顯的劑量-時間互作關系[12,15,20]。另外,露白種子吸水漲破種皮,種胚失去種皮保護,秋水仙素溶液可短時間直接滲入到種胚[19],因此,0.01%、0.05%的秋水仙素處理火龍果露白種子48 h就使幼苗存活率顯著降低,0.01% 24 h、0.05% 12 h均對幼苗生長產生明顯抑制作用。進一步比較相同濃度秋水仙素處理相同時間的效應,可見露白種子對秋水仙素的作用更敏感。無論是浸種處理還是露白處理,秋水仙素對紅肉火龍果幼苗生長的抑制作用最明顯。

本試驗中,秋水仙素浸種處理和露白處理分別可獲得0.2%~4.2%和0.2%~15.8%的疑似植株變異率,而且幼苗出現一些形態上的變異。綜合考慮紅肉火龍果種子發芽率、幼苗存活率、苗長及植株變異率,以0.2%、0.3%秋水仙素浸種24~48 h或0.2%秋水仙素露白處理12~24 h誘變多倍體為宜。當然,對秋水仙素誘導獲得的外觀形態疑似變異火龍果植株,還需進一步開展植株氣孔性狀、染色體計數、核DNA相對含量等的倍性鑒定。