不同種源苦楝苗期生長性狀變異研究

陳麗君,劉明騫,廖柏勇,陳曉陽

(1.華南農業大學試驗中心/農事訓練中心,廣東 廣州 510642;2.華南農業大學華南農業博物館籌建辦公室,廣東 廣州 510642;3.廣東省森林植物種質創新與利用重點實驗室/華南農業大學林學與風景園林學院,廣東 廣州 510642)

苦楝(Melia azedarach)又名翠樹、楝樹、紫花樹、森樹等,為楝科楝屬落葉喬木[1],分布于中國、韓國、日本、印度、斯里蘭卡、印度尼西亞和澳大利亞等地,歐洲、美洲也有栽培。苦楝在我國分布廣泛,分布于18°~40°N,自南向北橫跨熱帶、亞熱帶、溫帶,長期地理隔離和自然選擇,可能形成苦楝不同的地理生態類型[2]。苦楝生長速度快、木材材質優良、紋理美麗,易加工,可用于家具、建筑、農具、船舶、樂器等方面,亦耐煙塵、能大量吸收有毒有害氣體,是優良的城市及工礦區綠化樹種,也是我國南方四旁綠化常用樹種[3-4]。近年來,對該樹種的研究主要集中在育苗技術[5-6]、生理抗性[7-8]、分子遺傳[9-10]及藥用[11-12]等方面,對其遺傳改良方面的研究較少。

苗期試驗是早期選擇的重要途徑之一,前人對杉木、文冠果等樹種的研究表明,將苗期觀測結果作為早期選擇指標是可行的[13-14]。本研究對10個不同物候分布區[15]的10個苦楝種源苗木生長性狀進行觀測和分析,研究不同種源苗期生長性狀的遺傳變異規律,初步選擇苗期生長優良的種源,為其種資質源保護及遺傳改良提供依據[16]。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地設在華南農業大學苗圃,該地屬海洋性亞熱帶季風氣候,全年平均氣溫20~22℃,極端低溫-0.3℃,極端高溫39.1℃。年降雨量約1 720 mm,平均相對濕度77%,具有溫暖多雨、光熱充足、夏季長、霜期短等特征。地貌為變質巖為主的臺地,海拔30~50 m,土壤為紅壤,用腐熟的牛糞和腐殖質做基肥。

1.2 試驗材料

供試10個不同物候區[13]的10個苦楝種源分別來自海南三亞、廣東興寧、廣西欽州、廣西梧州、福建建甌、江西南昌、安徽利辛、安徽歙縣、陜西浦城、河北邯鄲,各采種地的地理和氣候因子見表1。

表1 供試苦楝種源采種點地理位置與氣候因子

1.3 試驗方法

2012月9 月于沙床育苗,11月初種植于大田,采取完全隨機區組設計,每個種源15株,分3個區組,1.0 m×1.5 m種植。2013年11月中旬苗木停止生長時,觀測株高、地徑、冠幅(東西、南北向平均值)、樹干通直度(1為主干通直,2為主干稍彎曲,3為主干明顯彎曲)、側枝長(取倒數1、2、3枝平均值)、分枝數(有頂芽),共計6項。

隨機抽取10個種源的30粒果核、30粒種子,觀測不同種源的果核長、果核寬、種子長、種子寬,觀測果核單果棱數、果核單果種粒數。

1.4 數據處理

采用Excel 2007、SPSS 19.0軟件進行數據處理與統計分析。

式中,F為方差分析的處理與機誤均方比。

式中,SD為標準偏差,MN為平均值。

2 結果與分析

2.1 不同種源苦楝苗木生長性狀的差異分析

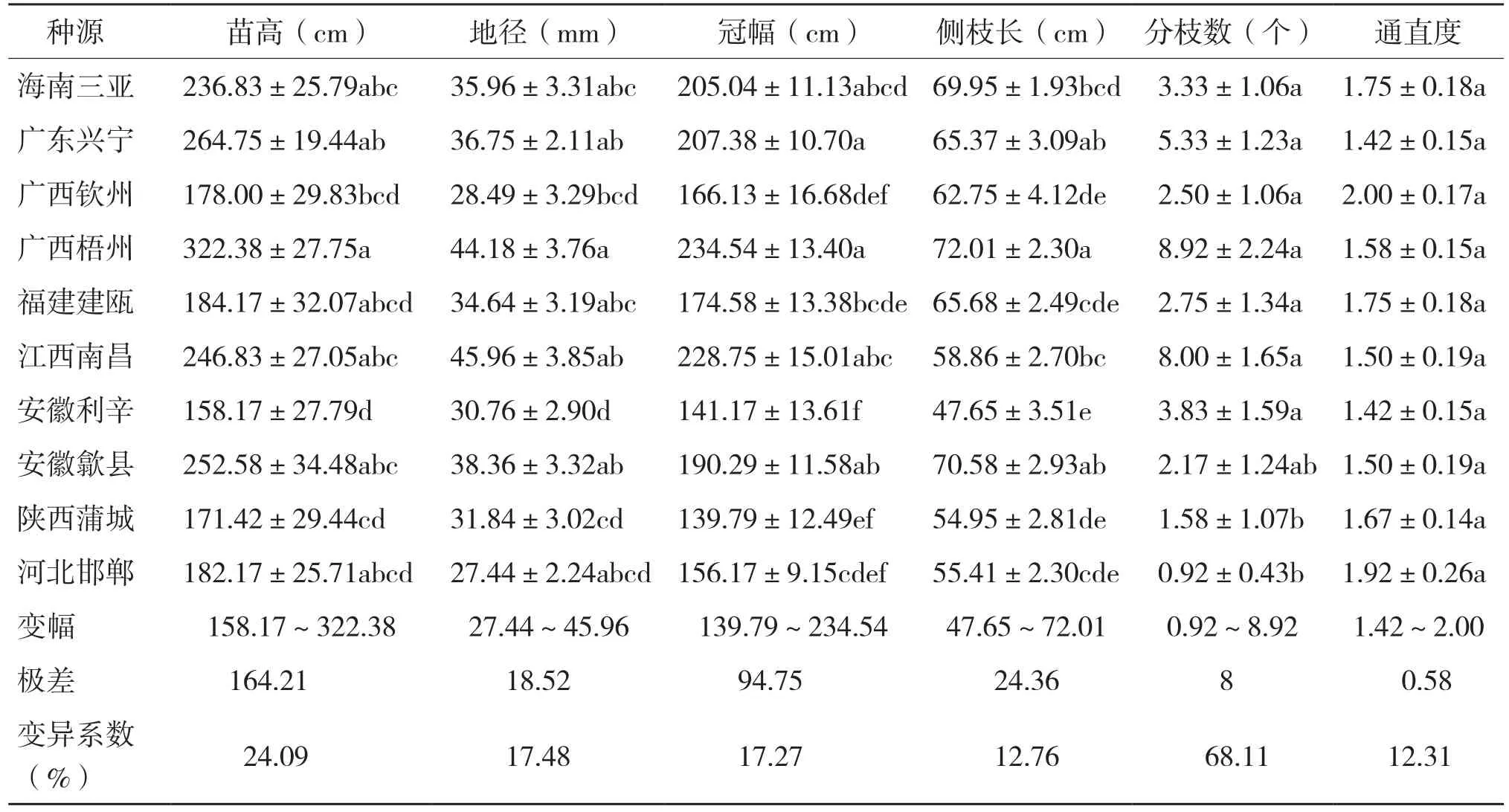

對不同種源苦楝苗木生長性狀進行分析和多重比較[18],結果(表2)顯示,種源間在6個性狀上的變異系數為12.31%~68.11%,除通直度外,其他5個苗木生長性狀的遺傳變異明顯。株高、地徑、冠幅、側枝長上的變異幅度分別為158.17~322.38 cm、27.44~45.96 mm、139.79~234.54 cm、47.65~72.01 cm;廣西梧州種源生長量較大,上述4個性狀值分別為322.38 cm、44.18 mm、234.54、72.01 cm,安徽利辛種源生長量較小,分別為158.17 cm、30.76 mm、141.17 cm、47.65 cm。分枝數的變異幅度最大,廣西梧州種源的分枝數最多,是分枝數最少的河北邯鄲種源的9.70倍。總體來看,廣西梧州、廣東興寧、海南三亞和江西南昌等南方種源生長較快,安徽利辛、陜西蒲城、河北邯鄲等偏北方種源生長較慢。

表2 不同種源苦楝苗木生長性狀及多重比較

2.2 不同種源苦楝苗木生長性狀方差分析

經方差分析可知,苗高、地徑、冠幅、側枝長、分枝數5個苗木生長性狀種源間均達到極顯著水平(表3),表明其選擇潛力較大。通直度差異不顯著,說明苦楝不同種源通直度差異較小,在苗期以通直度選擇優良種源較難。從表3還可看出,側枝長種源遺傳力較高,達65%以上,除通直度外,其他生長性狀的種源遺傳力也超過45%,說明苦楝苗木生長性狀差異在一定程度上受遺傳控制。

表3 不同種源苦楝苗木生長性狀方差分析

2.3 不同種源苦楝苗木生長性狀與地理、氣候因子相關性分析

對苦楝6個生長性狀和采種地的地理、氣候因子進行相關性分析。結果(表4)表明,株高與地徑、冠幅、側支數、側枝長均呈極顯著正相關;地徑與冠幅、分枝數呈極顯著正相關,與年降水量呈顯著正相關,與通直度呈顯著負相關;冠幅與分枝數、側枝長、年降水量都呈極顯著正相關關系,與年均溫、無霜期呈顯著正相關,與緯度呈顯著負相關;通直度與其他性狀都不明顯相關;側枝長與年降水量呈極顯著正相關,與年均溫、無霜期呈顯著正相關,與緯度呈極顯著負相關。

表4 不同種源苦楝苗木生長性狀與地理、氣候因子的相關系數

2.4 不同種源苦楝種子性狀和苗木生長性狀相關性分析

苦楝不同種源種子性狀和苗木生長性狀間相關性分析結果(表5)表明,苦楝種子、果核與苦楝1年生苗木苗高、地徑等相關性均沒有達到顯著性水平;除種子寬外,苗高、地徑和冠幅與種子及果核絕大多數性狀相關系數均為正值,分枝數與種子及果核絕大多數性狀相關系數均為負值。

表5 不同種源苦楝種子性狀和苗木生長性狀間相關系數

2.5 苦楝苗期速生種源選擇

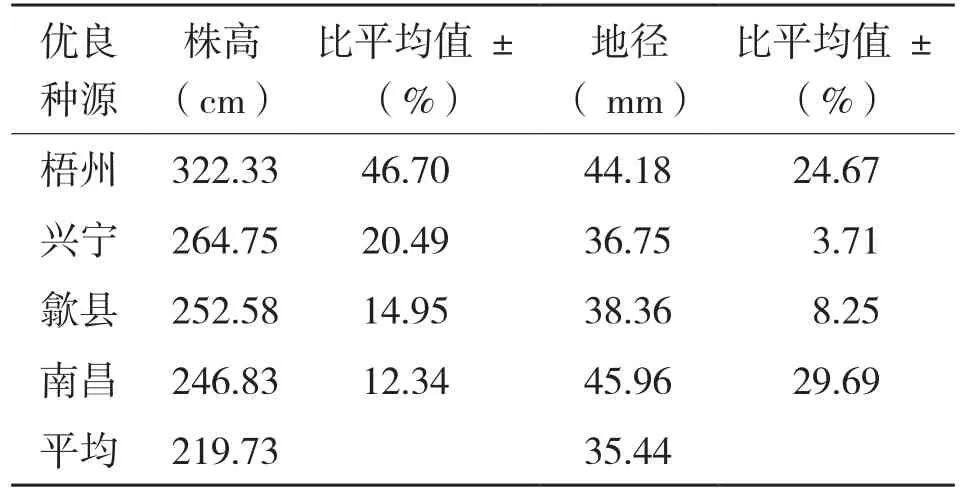

對苦楝苗期6個生長性狀進行主成分分析,第一主成分特征值為3.821,貢獻率為63.69%,其特征向量所凝聚的生物學信息主要是株高、地徑和冠幅,相關系數分別為0.950、0.947和0.958,由于苦楝株高、地徑和冠幅之間呈顯著正相關,因此以株高為標準對苦楝優良種源進行篩選。最終從10個種源中篩選出梧州、南昌、興寧、歙縣4個種源,從所選的優良種源來看(表6),株高大于平均株高12.34%~46.70%,地徑大于平均地徑3.71%~29.69%,為苦楝優良種源的選育提供參考。

表6 苦楝優良種源及其苗期生長性狀

3 結論與討論

本研究結果表明,1 0個種源苦楝的主要生長性狀差異較大,變異系數為12.31%~68.11%,除通直度外,苦楝種源間的主要生長性狀的差異均達到極顯著水平,表明種源的選擇潛力較大,為該地區優良種源的選擇提供可能。種源間在苗高生長性狀上,生長最快的廣西梧州種源是生長最慢的安徽利辛種源的2倍;地徑生長最快的江西南昌種源是生長最慢河北邯鄲的種源的1.67倍;冠幅生長最快的廣西梧州種源是生長最慢的陜西蒲城種源的1.69倍;側枝最長的廣西梧州種源是側枝最短的安徽利辛種源的1.51倍;最多分枝數的廣西梧州種源是最小分枝數的河北邯鄲種源的9.70倍。在苗高、冠幅等方面廣西梧州種源均表現較好,可作為重點選育種源。總體來看,廣西、廣東、海南等南方種源生長普遍較快,而安徽、陜西等偏北方種源生長較慢,但廣西欽州、福建建甌種源生長比安徽歙縣慢,地理趨勢并不明顯,表現出隨機變異現象[19]。

對不同種源苦楝種子性狀和苗木生長性狀進行相關分析,結果表明兩者各性狀間的相關性均沒有達到顯著性水平,說明通過種子性狀對苦楝苗期優良種源進行篩選是不可靠的。

對苦楝11個數量性狀的相關分析表明,株高與地徑、冠幅、分枝數、側枝長極顯著正關;地徑與冠幅、分枝數極顯著正相關,與年降水量顯著正相關;但株高和地徑與地理因子無顯著相關,與陳羨德等[20]得到苦楝幼林的樹高、胸徑、材積與緯度呈負相關略有不同,需進一步增加種源數目及觀測年份以便得到更加精準的結論。隨年降水量的增多,地徑增大,這與陳羨德等[20]、何霞等[2]的研究結論符合。

在對苦楝種源株高和地經的遺傳力進行估算的基礎上,對10個苦楝種源進行選優,以株高為標準,最終從10個種源中篩選出梧州、南昌、興寧、歙縣4個種源,從所選的優良種源來看,株高大于平均值12.34%~46.7%,地徑大于平均值3.71%~29.69%。