野生露珠杜鵑林不同分解層的土壤化感潛力

李朝嬋,錢沉魚,全文選,*,唐鳳華,歐 靜

1 貴州師范大學(xué)貴州省山地環(huán)境保護重點實驗室,貴陽 550001 2 中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所環(huán)境地球化學(xué)國家重點實驗室,貴陽 550018 3 貴州大學(xué)林學(xué)院,貴陽 550025

化感作用(Allelopathy)是影響森林天然更新的重要因子,植物群落天然更新與其化感作用存在密切聯(lián)系[1- 2],土壤層中的化感物質(zhì)對土壤環(huán)境和林木生長具有重要影響[3]。植物通過化感作用對其他植物(包括同一物種的其他個體)產(chǎn)生作用,增強本物種對其他物種的競爭力或自身對其他個體的競爭力,具有調(diào)節(jié)種群結(jié)構(gòu)的作用[4- 5]。植物之間的化感作用是當(dāng)前化學(xué)生態(tài)學(xué)研究的熱點,它通過向環(huán)境中釋放化學(xué)物質(zhì),從而促進或抑制林冠層下及周圍植物的生長和發(fā)育[6- 9]。

在野生杜鵑群落的化感作用研究中,極大杜鵑(Rhododendronmaximum)土壤化感物質(zhì)抑制幼苗生長[10],其枯枝落葉浸提液對種子萌發(fā)、幼苗根生長的抑制作用[11],臺灣杜鵑(Rhododendronformosanum)對土壤微生物具有化感作用[12- 13]。化感作用在其他植物群落中也有相應(yīng)的表現(xiàn),由于優(yōu)勢樹種產(chǎn)生的化感物質(zhì)不斷積累而影響林下植被的生長[14- 16]。周艷等通過對杜鵑枯落葉浸提液對種子萌發(fā)和幼苗生長具有抑制作用[17],李朝嬋等分析探討了杜鵑群落林內(nèi)氣體中的化感物質(zhì)成分[18]。

在百里杜鵑國家級森林公園內(nèi),野生杜鵑群落內(nèi)有性繁殖及天然更新均出現(xiàn)嚴重的障礙,幼齡種群缺失嚴重,形成巨大的可持續(xù)發(fā)展問題[18- 19]。因此,如何通過深入研究化感作用對群落天然更新的影響,采取人為措施降低化感作用的干擾促進群落內(nèi)的實生苗更新,是一個亟待研究的課題。本文通過對杜鵑群落土壤化感物質(zhì)的研究,探明并比較不同土壤層浸提物的化學(xué)組成及含量差異,從機理上研究野生杜鵑的自毒作用,揭示化感自毒作用在群落中的自然化學(xué)調(diào)控機理,明確群落天然更新障礙問題,在理論上和實踐上都具有重要的參考價值及科學(xué)意義。

1 材料與方法

1.1 樣地設(shè)置與調(diào)查

百里杜鵑國家級森林公園位于貴州西北部黔西縣和大方縣交界處(105°50′16″—106°04′57″E, 27°10′07″—27°17′55″N),海拔1060—2121 m,年均相對濕度為84%。小氣候溫涼濕潤,年平均積溫4200℃,最冷月(1月)均溫為2℃,最熱月(7月)均溫21℃。年降水量1000—1100 mm,春夏降水量占70%,水熱同季。在研究區(qū)百里杜鵑國家森林公園內(nèi)選擇3個典型的野生露珠杜鵑(RhododendronirroratumFranch)群落樣地,每個樣地采集3個樣點的枯枝落葉層(L層)、腐殖質(zhì)層(H層)和土壤表層(S層)樣品分別混合。具體方法為:每個樣點挖取土壤剖面取樣品,分樣點進行土樣混合。每個土壤取3個不同層次,每層平行3次取樣,共計27個樣品。然后將樣品自然晾干,用粉碎機研磨,4 ℃下保存,供測試分析。

1.2 浸提液的制備與發(fā)芽試驗

分別將L層、H層和S層樣品研碎,按1 g/3 mL的比例加入蒸餾水,常溫浸泡48 h,用滅菌紗布過濾后得到浸提液,保存于4℃冰箱中備用。選擇顆粒飽滿、大小均勻的當(dāng)年生露珠杜鵑種子,用0.2%的高錳酸鉀溶液消毒3—5 min,然后用無菌蒸餾水沖洗3—5次至洗凈,在人工氣候培養(yǎng)箱中進行發(fā)芽試驗。發(fā)芽試驗參照文獻方法并加以改進[12],具體為在發(fā)芽盒中分別鋪滿粉碎后L層、H層、S層樣品作為基質(zhì),對照采用雙層濾紙作為基質(zhì),處理組分別用提取的浸提液進行噴灑,對照用蒸餾水進行噴灑。在10 d和30 d時統(tǒng)計發(fā)芽情況。發(fā)芽率(GR)=發(fā)芽種子數(shù)/供試種子總數(shù)×100%。化感效應(yīng)指數(shù)(response index,RI)=1-C/T(T≥C) 或RI=T/C-1(T

1.3 化感物質(zhì)的測定

1.3.1 儀器與檢測

氣質(zhì)聯(lián)譜儀(美國Agilent,7890A-5975C,帶CTC多功能自動進樣器);三氯甲烷(色譜級TEDIA)、甲醇(色譜純TEDIA)、吡啶(色譜純TEDIA)、內(nèi)標(biāo)己二酸(純度≥99.5%,Sigma-Aldrich)、甲氧胺鹽酸鹽(Sigma-Aldrich)、N-甲基-N-三甲基硅烷基三氟乙酰胺(MSTFA)(Sigma-Aldrich)等化學(xué)試劑及標(biāo)準(zhǔn)品。樣品處理方法參照文獻[21],離心后取上清液用GC-MS檢測。

1.3.2 檢測條件

GC條件:色譜柱:HP-5 MS(60 m × 250 μm × 0.25 μm)毛細管色譜柱,進樣口溫度:280℃;進樣量:1 μL;分流比:10∶1;柱流速:1.0 mL/min;升溫程序:60℃ 保持4 min,然后以 5℃/min 升到 280℃ 保持 5 min。

質(zhì)譜條件:離子源溫度:230℃,四級桿溫度:150℃;電離能:70eV,傳輸線溫度:280℃,全掃描質(zhì)量數(shù)范圍 35—600 aum,溶劑延遲:15.00 min;采集模式:全掃描(Scan)采集。MS譜庫:NIST08庫和Willy08庫。

1.4 數(shù)據(jù)處理

對總離子流圖中的各峰經(jīng)質(zhì)譜計算機數(shù)據(jù)系統(tǒng)檢索及核對Nist08和Wiley08標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)譜圖,確定各化學(xué)成分,用內(nèi)標(biāo)法法測定各物質(zhì)的含量。采用SPSS 17.0統(tǒng)計軟件進行單因素方差分析和LSD多重比較,采用R統(tǒng)計軟件和Origin軟件進行繪圖。

2 結(jié)果與分析

2.1 不同土壤層浸提液對杜鵑種子萌發(fā)的化感自毒效應(yīng)

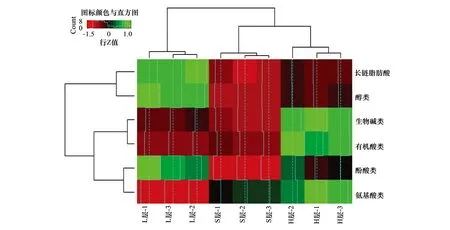

如表1所示,10 d時,L層和H層浸提液處理的種子的發(fā)芽勢較其對照差異極顯著(P<0.01),表現(xiàn)為抑制種子萌發(fā)。30 d時,L層、H層和S層浸提液處理的種子的發(fā)芽率較其對照差異極顯著(P<0.01),發(fā)芽率依次是L層 表1 不同浸提液對種子發(fā)芽率和化感效應(yīng)指數(shù)的影響(平均值±標(biāo)準(zhǔn)差) CK:空白對照,Control check;S:土壤,Soil;H:腐殖質(zhì),Humus;L:枯枝落葉,Litter;同一列不同字母表示差異極顯著,顯著水平為 1% 3個土壤層浸提液的氣相色譜總離子流見圖1,結(jié)合質(zhì)譜庫及前人研究鑒定和確定化感物質(zhì)成分[6,22]。從杜鵑L層、H層和S層中鑒定出的化感物質(zhì)共有31種(表2),主要為長鏈脂肪酸、有機酸類、醇類、生物堿類、酚酸類、氨基酸類等6大類物質(zhì)。其中,L層主要有機物(含量超過5%)丙三醇(19.56%)、棕櫚酸(19.17%)、肌醇(9.52%)、2-羥基乙酸(7.31%)、2,2′-聯(lián)吡啶(7.30%)、硬脂酸(6.57%)。H層主要有機物2-羥基丙酸(14.05%)、棕櫚酸(12.48%)、2,2′-聯(lián)吡啶(11.11%)、2,3′-聯(lián)吡啶(7.76%)、丙三醇 Glycerol(7.16%)、2,4′-聯(lián)吡啶(6.43%)、2-羥基乙酸2-Hydroxyacetic acid(6.18%)和3-吡啶甲酸(5.26%)。S層主要有機物有8種,分別為棕櫚酸(14.91%)、2-羥基乙酸(12.79%)、2,2′-聯(lián)吡啶(12.68%)、2-羥基丙酸(7.56%)、2,3′-聯(lián)吡啶6.95%、硬脂酸(5.43%)、丙三醇(5.26%)和2,4′-聯(lián)吡啶(5.01%)。說明杜鵑林下不同土壤層主要化感物質(zhì)組成具有明顯差異。 表2 不同土壤層浸提液的主要化感成分 表中同行不同字母表示各土壤層次間的差異顯著性,小寫字母表示(P<0.01)下同;匹配度為離子源EI中與Nist08標(biāo)準(zhǔn)譜庫的匹配程度,當(dāng)Nist08庫檢索小于50%時用Willy08庫檢索;相對標(biāo)準(zhǔn)偏差為每個樣品測試3次的平均值;相對含量是以己二酸為內(nèi)標(biāo)的相對含量值(假定校正因子為1) 通過GC-MS分析,從杜鵑群落的L層、H層和S層中均鑒定到長鏈脂肪酸類9種、有機酸類7種、醇類5種、生物堿類3種、酚酸類6種和氨基酸類1種等6大類化感物質(zhì)(表3)。其中,長鏈脂肪酸類、有機酸類和生物堿類是H層和S層主要的化感物質(zhì)種類,長鏈脂肪酸類和醇類是L層主要的化感物質(zhì)種類。L層、H層和S層化感物質(zhì)含量分別為920.44、786.71和405.39 ng/g,表現(xiàn)為L層>H層>S層,除有機酸類、生物堿類的L層與S層無極顯著差異,其他各層次間化感組分相比差異極顯著(表3)。隨著土壤深度的增加,長鏈脂肪酸類、醇類和酚酸類物質(zhì)含量呈逐漸降低趨勢;有機酸類、生物堿類和氨基酸類物質(zhì)在H層形成累積,相對含量在H層最高。 表3 不同土壤層化感物質(zhì)組分的相對含量 長鏈脂肪酸類序號為19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31;有機酸類序號為1, 2, 4, 6, 7, 9, 14;醇類序號為3, 22, 23, 28, 30;生物堿類序號為8, 11,12;酚酸類序號為5, 13, 15, 16, 17, 18;氨基酸類序號為10 按照表3組分劃分,各組分數(shù)據(jù)采用Z-Score標(biāo)準(zhǔn)化后,調(diào)取R軟件的gplots程序包,生成聚類熱圖(圖1)。熱圖縱向各個分解層的聚類樹顯示,各個分解層可以分為兩類:第一類為露珠杜鵑的L層,主要特征是長鏈脂肪酸類、醇類含量明顯高于平均值;第二類為露珠杜鵑的H和S層,主要特征是氨基酸明顯高于平均值,長鏈脂肪酸類、醇類含量明顯低于平均值。橫向各組分的聚類樹顯示,各土壤層次的化感物質(zhì)可以分為三類:第一類為長鏈脂肪酸類和醇類,主要特征是L層>H層>S層;第二類為生物堿和有機酸類,主要特征是各層的含量S層最高;其他化感物質(zhì)歸為第三類(圖1)。 圖1 不同土壤層各化感物質(zhì)組分的聚類分析和熱圖Fig.1 Hierarchical cluster analysis and heatmap of allelochemical constitute and soil layers圖中L、H、S分別表示枯枝落葉層、腐殖質(zhì)層和土壤層,數(shù)字1,2,3分別為3個樣地的編號 生態(tài)系統(tǒng)中的植物通過化學(xué)作用獲得更多更大比例的資源[23],在特定環(huán)境中化感作用不僅能影響同種或異種植物的種子萌發(fā)、植株生長等,也是影響森林天然更新的重要因子。植物的生態(tài)適應(yīng)機制是在進化過程中獲得的,化感物質(zhì)是森林群落演替和天然更新的重要化學(xué)手段,包括外來植物入侵、植株再生、植物間的化學(xué)信息、抑制林下幼苗的萌發(fā)與生長、改變土壤理化性質(zhì)和生物學(xué)特性[24]。植物通過化感物質(zhì)累積影響自身及鄰近植物的生長,從而影響群落更新,尤其是對逆境條件下的下層植物[25- 28]。 在研究區(qū)百里杜鵑國家級森林公園內(nèi),野生杜鵑群落結(jié)構(gòu)、動態(tài)和更新對森林生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定、演替起著十分重要的作用。前人研究認為化感物質(zhì)以有機酸類、醇類物質(zhì)較為多見,尤其是酚酸類是重要的化感物質(zhì)[29]。本研究中杜鵑群落的S層和H層的化感物質(zhì)主要為脂肪酸和有機酸,L層主要化感成分為脂肪酸和醇類物質(zhì)。其中,本研究中測定的聯(lián)吡啶是有機合成中間體,在土壤中比較少見,有待進一步的確定。目前,研究區(qū)內(nèi)野生杜鵑群落天然更新出現(xiàn)嚴重的障礙,幼齡種群缺失嚴重,形成巨大的可持續(xù)發(fā)展障礙,繁殖障礙將導(dǎo)致植物種群的遺傳多樣性降低和生產(chǎn)力下降。因此,在對野生杜鵑群落生境及周邊地貌的改變難以逆轉(zhuǎn)的情況下,如何通過研究化感作用對群落天然更新的影響,采取人為措施降低化感作用促進天然更新,是一個亟待研究的課題。 近年來,對生態(tài)系統(tǒng)化感作用研究已成為國際研究熱點和課題。科學(xué)家對化感作用不斷拓展其內(nèi)涵和涵義[4- 5, 30- 31]。化感物質(zhì)影響林冠下幼苗生長,控制雜草生長和物種組成,對群落更新有直接影響[32]。本研究杜鵑群落中存在長鏈脂肪酸類、有機酸類和醇類物質(zhì),這些物質(zhì)均屬于化感物質(zhì),其中酚酸物質(zhì)在較低濃度下即具有較強的化感作用潛力[8]。由于化感作用在自然界存在的復(fù)雜性,盡可能模仿自然界的條件可以使研究結(jié)果更具有生態(tài)學(xué)意義。本研究結(jié)果表明,L層、H層、S層浸提液對種子的發(fā)芽具有一定的抑制作用,在林業(yè)經(jīng)營中要引起足夠的重視,不同浸提液對杜鵑種子發(fā)芽率產(chǎn)生了不同影響,這與前人研究結(jié)果相符。 化感物質(zhì)被釋放到環(huán)境中主要有以下幾個途徑:雨霧淋溶、自然揮發(fā)、根系分泌與枯枝落葉分解、植株分解、種子萌發(fā)與花粉傳播等[9, 16, 33- 34],土壤層對種子萌發(fā)和早期幼苗的建立產(chǎn)生重要的影響[35- 36]。國內(nèi)外專家對植物群落內(nèi)的枯枝落葉層(L層)進行了較多的研究和關(guān)注,研究認為較厚的L層對種子萌發(fā)、幼苗生長產(chǎn)生抑制,從而影響天然更新,L層是化感物質(zhì)的主要來源[16, 25, 33, 37]。也有學(xué)者關(guān)注腐殖質(zhì)層和植物根際土壤的化感作用,提取并鑒定了其物質(zhì)成分,認為根際土壤是植物分泌物產(chǎn)生化感作用的主要載體[38- 39]。因此,在植物化感效應(yīng)評價中,有必要進行全面的多方位研究來解析特定群落的化感物質(zhì)來源。 土壤是化感作用的重要載體和途徑,土壤微生物與化感作用密切相關(guān)。土壤微生物是化感效應(yīng)重要的決定因素之一,目前多數(shù)生物入侵的化感作用研究沒有考慮土壤微生物所起的作用。一方面土壤微生物可逐漸適應(yīng)和降解植物釋放的化感物質(zhì)并緩解其化感作用[40- 41],植物根部滲出液可為土壤微生物提供碳源和氮源,同時土壤微生物有助于提高植物的抗性[42],因此從植物根際土壤中篩選抑制性土壤微生物是一個可行的研究思路[43]。另一方面植物通過釋放化感物質(zhì)到土壤中,直接破壞“植物-土壤微生物”共生系統(tǒng)而成為入侵種[44],入侵植物釋放的化感物質(zhì)通過與土壤微生物的相互作用來抑制本土植物生長[45]。因此,在檢測和評價植物化感效應(yīng)的研究中,考慮土壤微生物對化感效應(yīng)的影響是非常必要的。

2.2 不同土壤層的浸提物的化感物質(zhì)鑒定與分析

2.3 不同土壤層的浸提物的化感物質(zhì)類別

3 結(jié)論與討論

3.1 化感作用與森林天然更新

3.2 化感物質(zhì)的釋放途徑與土壤微生物的相互作用