城市再生視野下高密度城區生態空間規劃方法

——以廈門本島立體綠化專項規劃為例

董 菁,左 進,*,李 晨,范大林,吳元君

1 天津大學建筑學院, 天津 300072 2 天津市城市規劃設計研究院, 天津 300201 3 廈門市城市規劃設計研究院, 廈門 361012

據國家統計局最新報告,中國城鎮化率從1978年的17.92%增加到2016年的57.35%,用不到40年時間完成超過50%的城市化率,這是一個高度“壓縮型”的城市化進程[1]。快速城市化進程引發的空間結構失衡對城市生態系統具有顯著影響,使其建設遠滯后于城市發展,生態空間匱乏、布局支離破碎(本文生態空間主要指公園綠地、水體、綠化空間等具有生態效益、公共服務、防災避難功能的生態資源),生態環境受損嚴重,災害脆弱。尤其是作為高密度城區生態空間中不可或缺的綠地系統,因無視或回避現實矛盾(土地匱乏、成本高昂等)往往實施較為困難。以天津河東區為例,區域面積約42 km2,人口密度2.3萬人/km2,人均公共綠地僅2.4 m2,遠落后于天津總體規劃中設定的12 m2。因此,基于高密度城區高密度、高強度、高復雜度的特殊性,進行生態空間網絡化建構對改善城市生態空間破碎化、促進生態功能發揮、增強城市空間與生態空間耦合關系具有重要作用。

國內外關于生態空間布局的研究主要集中在3個方面:1)從生態空間用地比例、布局、功能和管理4個層面建立生態網絡評價體系,提出宏觀優化對策[2];2)基于生態效益等單一視角的定量景觀格局評價優化[3-6];3)對城市生態空間社會服務能力、影響要素及綜合效益的定性評價[7]。然而,由于缺乏對現狀空間的坐標定位以及對行政空間、行動主體的具體落實等實施路徑的研究,使這些方法大多停留于學術研究層面,較少運用于實踐。關于多維生態空間(屋頂綠化)的研究主要從屋頂綠化應用、技術、效益、設計、政策等層面展開[8-12],其中關于屋頂綠化實施潛力評估方法的基礎研究,多從單體建筑屬性層面進行分析。如WILKINSON、REED[13]選取屋頂方向、高度、坡度、承載力等8個指標,邵天然、李超骕、曾輝[14]選取建筑年代、結構、構造、功能等8個因子,王新軍等[15]提取屋頂歸屬、建筑坐落位置等9個指標作為屋頂綠化潛力評估指標;董靚、黃瑞[16]以適應氣候為評價標準對成都市區屋頂綠化進行研究。鮮有從城市規劃層面進行自上而下宏觀分區引導的規劃方法研究[17],難以解決當前屋頂綠化缺乏整體性和系統性,與城市功能片區及綠地系統規劃等相關規劃銜接不足,規劃統籌缺失、實施困難的問題[18]。因此,本文積極探索適用于高密度城區生態空間構建的規劃方法,以利實現以相對較低成本達到生態空間建設和管理的科學性、規范性、可實施性,將有利于進一步指導高密度城區復合功能生態空間網絡布局優化的實踐。

本文以廈門本島為研究區,彌補當前生態空間研究多基于現狀空間數據、未與規劃空間結合,對規劃數據缺乏獲取途徑;多側重于自下而上的單體建筑研究,缺乏宏觀規劃,即“重單體研究、輕整體分析”;與其他空間規劃在編制與實施上的協同性較弱等方面的不足之處。針對高密度城區土地緊缺、生態空間匱乏、空間布局不均衡等現狀問題,從規劃角度剖析其癥結;并結合廈門本島立體綠化(屋頂綠化專題)專項規劃,基于城市再生理念,運用GIS、遙感技術,建立高密度城區實施屋頂綠化潛力評估方法,以城市綠地系統為基礎,建立適用于高密度城區生態空間網絡化建構的規劃方法;研究結果將為后續進一步結合生態效益、防災避難、公共服務等綜合服務功能的生態空間網絡布局優化實踐提供基礎與依據。

1 研究區概況

廈門本島位于中國東南海域廈門灣內,占地面積142 km2,常住人口238.18萬人(2017年廈門金磚會議期間公安部門入戶調查數據)。廈門本島行政區以仙岳路劃分為思明區、湖里區南北2個區,下轄14個街道(不包含鼓浪嶼)。在廈門本島將屋頂綠化作為生態基礎設施展開系列研究具有良好的基礎。一方面,廈門本島現狀綠化系統網絡化缺失,熱島效應顯著、內澇問題嚴峻;另一方面,廈門作為第四批國家園林城市、第一批海綿城市建設試點、第二批生態修復城市修補試點對生態環境具有較高要求,亟待提升的生態環境、政府及相關部門的推動等成為廈門生態空間進一步發展的良好契機。

1.1 生態空間匱乏,空間分布破碎

2016年廈門本島綠地面積約4589.8 hm2(不含鼓浪嶼),其中公園綠地面積約2158.4 hm2。根據各街道人均公園綠地面積統計,思明區、湖里區分別為13.11、4.92 m2,除濱海街道(45.69 m2,部分萬石山風景區被劃入公園綠地)、筼筜街道(15.48 m2)外,其余街道距離《福建省“十三五”城鄉基礎設施建設專項規劃》確定的13 m2以上標準相差較多(圖1)。從規劃角度分析其原因,目前傳統綠地系統規劃致力于理想化空間形態布局,缺乏具體的坐標定位,在通過控制性詳細規劃編制過程中,受到現實利益沖突和總規對劃定綠地空間的模糊性等方面影響,難以實現從“目標”到“指標”的轉化[19]。此外,對于具體生態空間的落實缺乏行動指導,導致規劃的生態空間在變通實施中節節后退。除了空間匱乏,廈門本島現狀生態空間還呈現出布局高度破碎的特征,人類活動干擾強度是其生態空間破碎化的關鍵因素[20]。一方面,人口集中的地區對交通設施需求增加,交通干道的廊道效應直接影響周邊土地利用,使其向城市高價值用地轉化,自然廊道受到擠壓甚至消失;另一方面,人類活動對城市造成的高強度干擾導致土地利用呈現出高度復合趨勢,加劇生態空間破碎化程度[21]。

1.2 用地征收困難,交易成本巨大

廈門本島用地緊缺、土地交易成本高造成生態網絡化布局實現的困難。從城市經營角度看,綠地等生態空間不能為利益主體產生直接收益,而是間接提升周邊經營性用地的“溢價”。換言之,生態空間的建設費用與用地“機會成本”要以經營性用地的增值進行覆蓋,孤立考慮生態空間實施會面臨“只投入、無產出”的財務悖論[22]。財務上的困境削弱實施主體對生態系統的關注,從根本上限制了生態空間的供給。傳統城市規劃基于工程學的增量規劃進行生態空間格局制定,其中暗含一個假設:城市產權是單一的,通過技術合理性構造理想化生態空間布局。當前城市化2.0時期,在高密度老城區,面對已經建成的現狀,通過簡單的征地實施生態建設,往往因大量真實存在的復雜矛盾導致交易成本巨大、困難重重[23]。因此,在高密度城區,生態空間的規劃與實施需要充分了解并尊重城市已建成區現狀,以較低成本的方式重新挖掘低效的存量空間資源。而屋頂綠化避免了高昂的拆遷費用,可以經濟快速地增加多維生態空間,對綠地系統形成有益補充,是在生態空間稀缺、土地資源緊缺約束條件下,建構生態空間網絡的有效途徑。

2 數據與研究方法

2.1 數據提取

本研究的基礎數據獲取途徑分為兩個層面。其一,采用高清電子地圖的遙感影像為底圖,結合現狀地形圖,運用地理信息技術對研究區的屋頂存量及屋頂綠化數據進行統計,并通過實地調研、問卷調查(以街道為單位)、部門資料對接等方法更正完善數據,基于GIS平臺建立現狀空間數據庫,包括現狀屋頂綠化空間數據、現狀存量屋頂資源數據。其二,通過《廈門市城市總體規劃(2011—2020年)》、《思明區、湖里區空間發展戰略規劃及全域空間規劃一張藍圖》、《廈門市綠地系統規劃修編及綠線劃定》、《廈門市市政、園林、林業“十三五”規劃》、《廈門綠道優化提升規劃》等規劃文本對接規劃空間數據。

2.2 研究方法

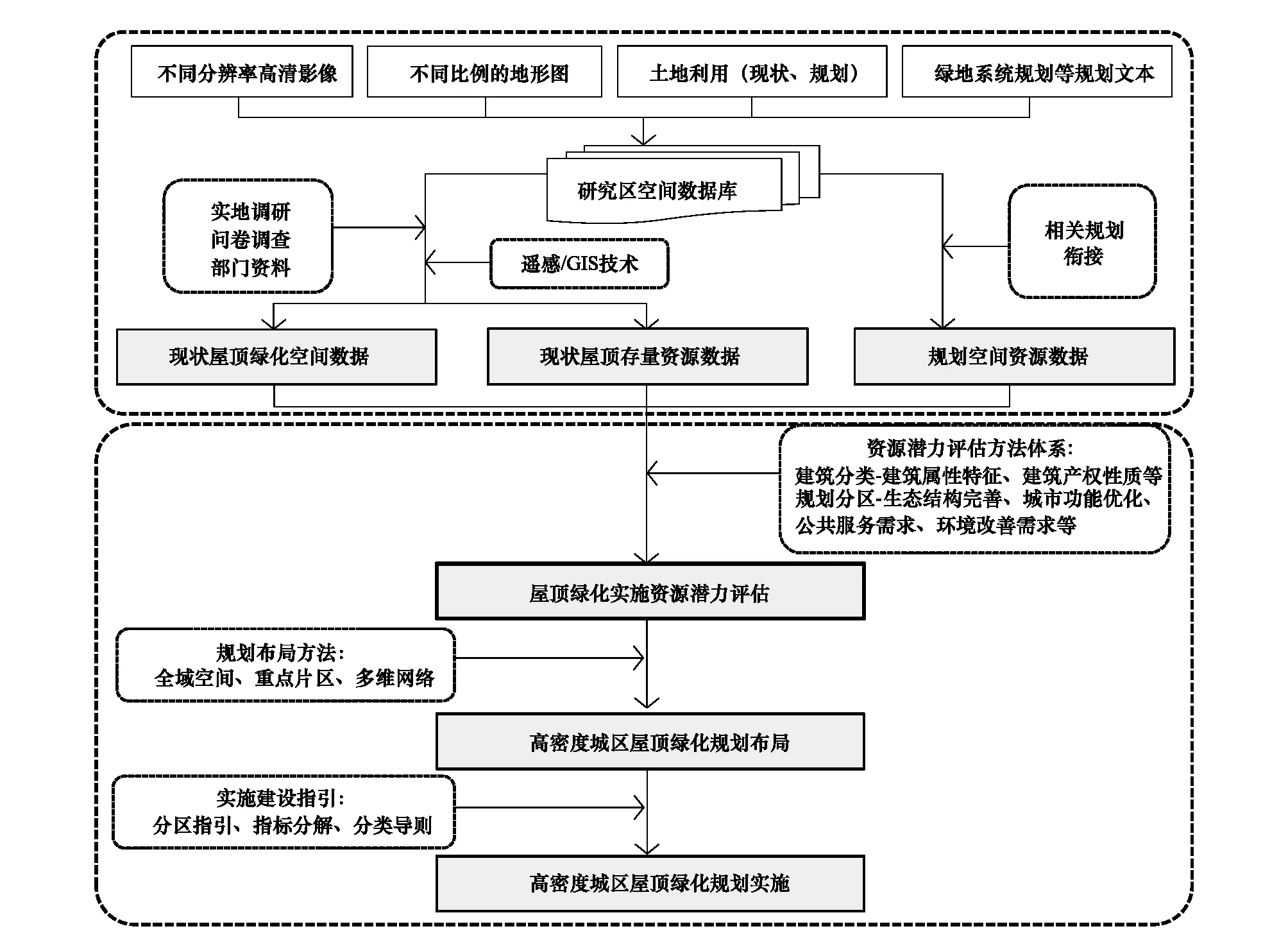

針對建設用地趨于飽和、地面標高生態空間難以拓展的現狀,高密度城區生態空間規劃研究方法,即基于城市再生理念,以統計年鑒、遙感數據、地形圖等為數據基礎,運用遙感、GIS技術構建現狀空間數據庫;以城市總體規劃、綠地系統規劃等相關規劃為基礎,匯整規劃空間數據;在以往研究成果、綜合效益影響及城市發展訴求分析基礎上,選取屋頂綠化實施影響因子,綜合規劃分區和建筑分類兩個層面建立屋頂綠化實施潛力評估方法,對研究區進行實施潛力評估;并以此評估結果為依據,結合規劃空間數據,以“全域空間、重點片區、多維網絡”為方法實現屋頂綠化規劃,與綠地系統共同構成高密度城區生態空間網絡基礎,為后續進行復合功能的生態空間網絡布局優化提供基礎空間支撐。

2.2.1 空間資源梳理

(1)現狀屋頂綠化空間提取:鑒于半自動、全自動識別提取仍是計算機視覺和圖像理解領域的難題[24],本研究采用人機交互、目視解譯的方法獲取屋頂綠化的矢量化數據。以最新高清電子地圖的遙感影像為底圖作為基礎數據來源,借助地理信息技術,對高清影像的屋頂綠化數據進行數字化分析,作為現狀屋頂綠化空間提取的初步成果;結合街道問卷調查、部門對接、實地調研等更正完善數據成果。

(2)現狀屋頂存量資源梳理:以土地利用、現狀地形圖等為數據基礎,運用GIS技術梳理屋頂存量空間;通過人工判別去除具有玻璃、太陽能板等特殊材質及坡屋頂、異形屋頂等不適宜做屋頂綠化的屋頂空間;在此基礎上,刪除已有屋頂綠化的空間,分類、分層構建屋頂存量資源數據庫。

(3)規劃空間資源系統對接:梳理研究區城市總體規劃、城市綠地系統規劃等相關規劃,結合城市更新項目、近遠期新建項目等未來新增建設及城市重點發展區域,明確屋頂綠化規劃的綱領性內容,與綠地系統、重點發展空間等要素構建互補聯動關系,完善規劃空間結構。

2.2.2 屋頂綠化實施潛力評估方法

(1)影響要素分析

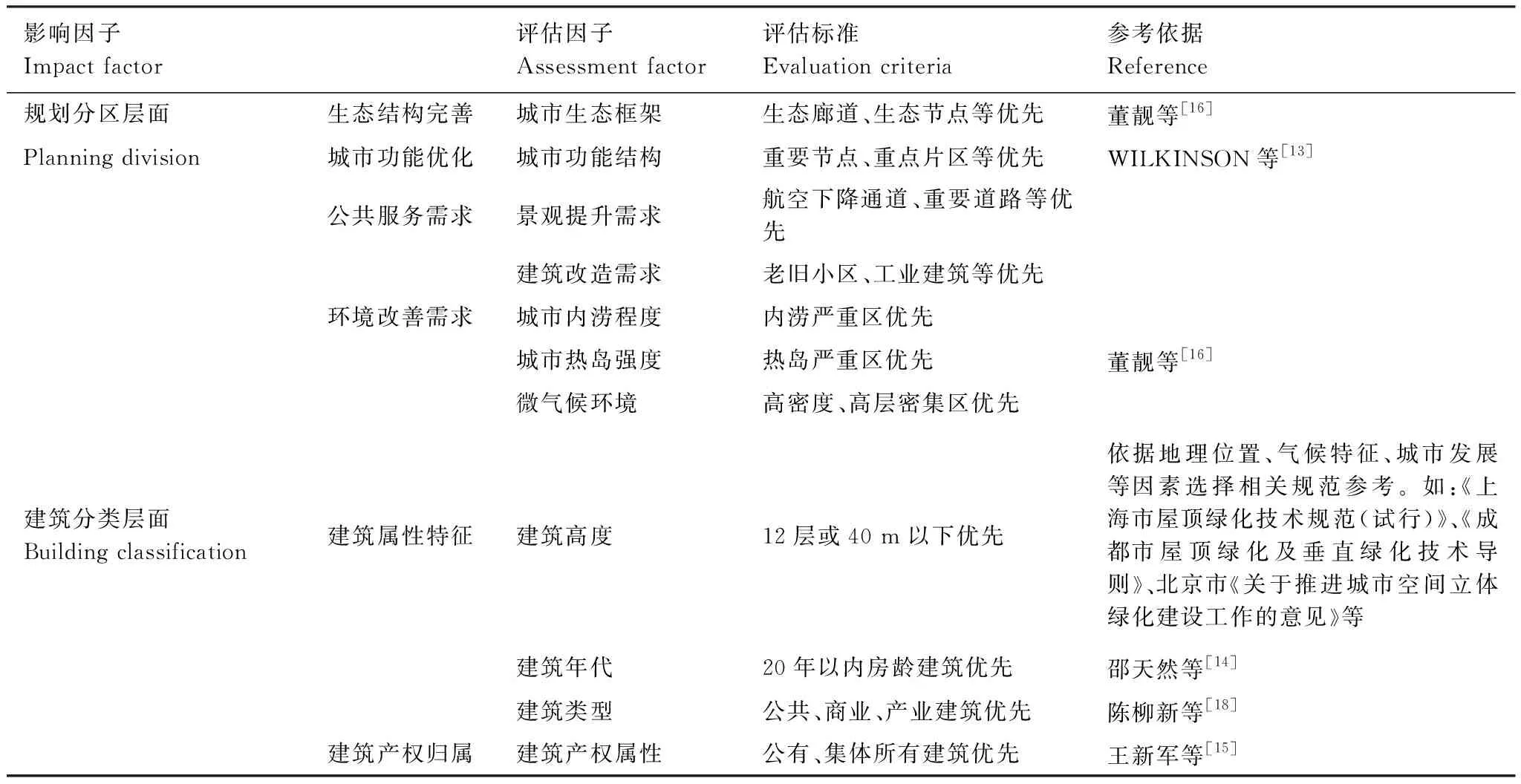

影響城市發展的功能、生態結構及屋頂資源的建筑屬性等要素都會直接導致屋頂綠化建設成本的高低,進而影響到實施。因此,建立一套科學、合理、適用于高密度城區的屋頂綠化實施影響因子體系的重要性是毋庸置疑的。本研究從既有研究梳理、綜合效益影響、城市發展訴求分析3個層面進行影響要素分析:在既有研究梳理層面,隨著屋頂綠化技術的進步,現在的屋頂綠化產品打破了傳統屋頂綠化的模式,可以一次性解決傳統屋頂綠化在承重、防排水、保溫隔熱等多方面的難題[25],因此既有研究成果中建筑結構、質量情況等因素已經不作為影響實施的必要因素加以考慮。在綜合效益影響層面,有屋頂綠化處的空氣中會減少37%的二氧化硫和21%的亞硝酸物質[26];不同屋頂綠化類型可減少60%—100%屋面雨水徑流[27];曼徹斯特大學ASCCUE項目研究表明,在商業區綠化覆蓋率達到23%時,夏季峰值溫度為32℃,增加10%綠化覆蓋率,峰值減少為29℃[28]。在城市發展訴求層面,屋頂綠化在優化城市功能、滿足公共服務需求等方面發揮積極作用。綜合3個層面的分析、參考已頒布的城市立體綠化技術規范,結合規劃分區與建筑分類建立屋頂綠化實施潛力綜合評估體系(表1)。

表1 屋頂綠化實施潛力評估體系

(2)實施潛力評估

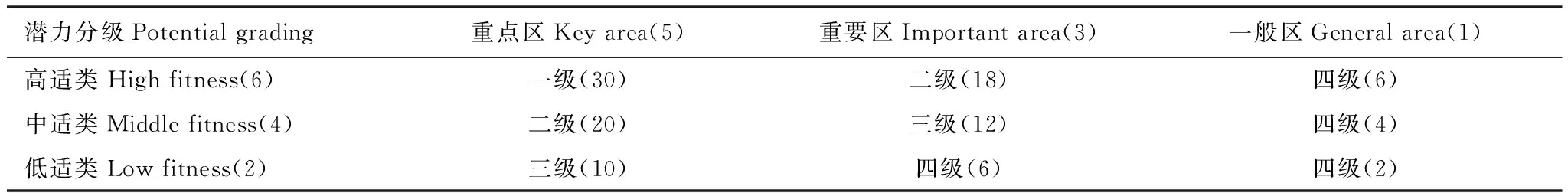

依據影響因子權重建立評估方法,對研究區進行權衡分析。首先劃分規劃分區:結合規劃與現狀空間數據,劃分構筑城市基本生態框架的區域為重點區,優化城市功能、滿足公共服務、具有環境改善需求的區域為重要區,其他為一般區;其次明確建筑分類:根據建筑物屬性特征、產權歸屬情況將1—6層公共、商業、產業建筑劃分為高適類,將1—6層居住、交通、其他建筑和7—12層公共、商業、產業、居住建筑劃分為中適類,其他可綠化建筑劃分為低適類;最后確定分級權衡值:考慮到原則全面實施屋頂綠化策略,建筑類型權重略大于規劃分區權重,將分區從一般、重要到重點分別取1、3、5的權重,將分類從低適、中適到高適分別取2、4、6的權重,將兩類權重進行疊加分析,由于權衡分總體呈梯度等級,將相近值歸為一類,最后確定分為一級(30)、二級(18、20)、三級(10、12)和四級(2、4、6)(表2)。

2.2.3 高密度城區屋頂綠化規劃布局

在綜合潛力評估的基礎上,將研究區劃分為不同等級區域,提出差異性分區、分類的發展目標,并制定對應的指引策略;以上位規劃確定的控制目標以及發揮良好生態效益的指標為數據依據,結合人均綠化面積達標、節能環保達標、綠化現狀平衡等原則,分解落實到街道(行政實施主體)[29];從建設技術、植物選取層面對不同類型建筑制定差異化屋頂綠化導則。

表2 屋頂綠化實施潛力分級權衡值

2.3 技術路線(圖2)

圖2 技術路線圖Fig.2 Technology roadmap

3 結果分析

3.1 研究區空間資源分析

3.1.1 屋頂存量資源現狀梳理

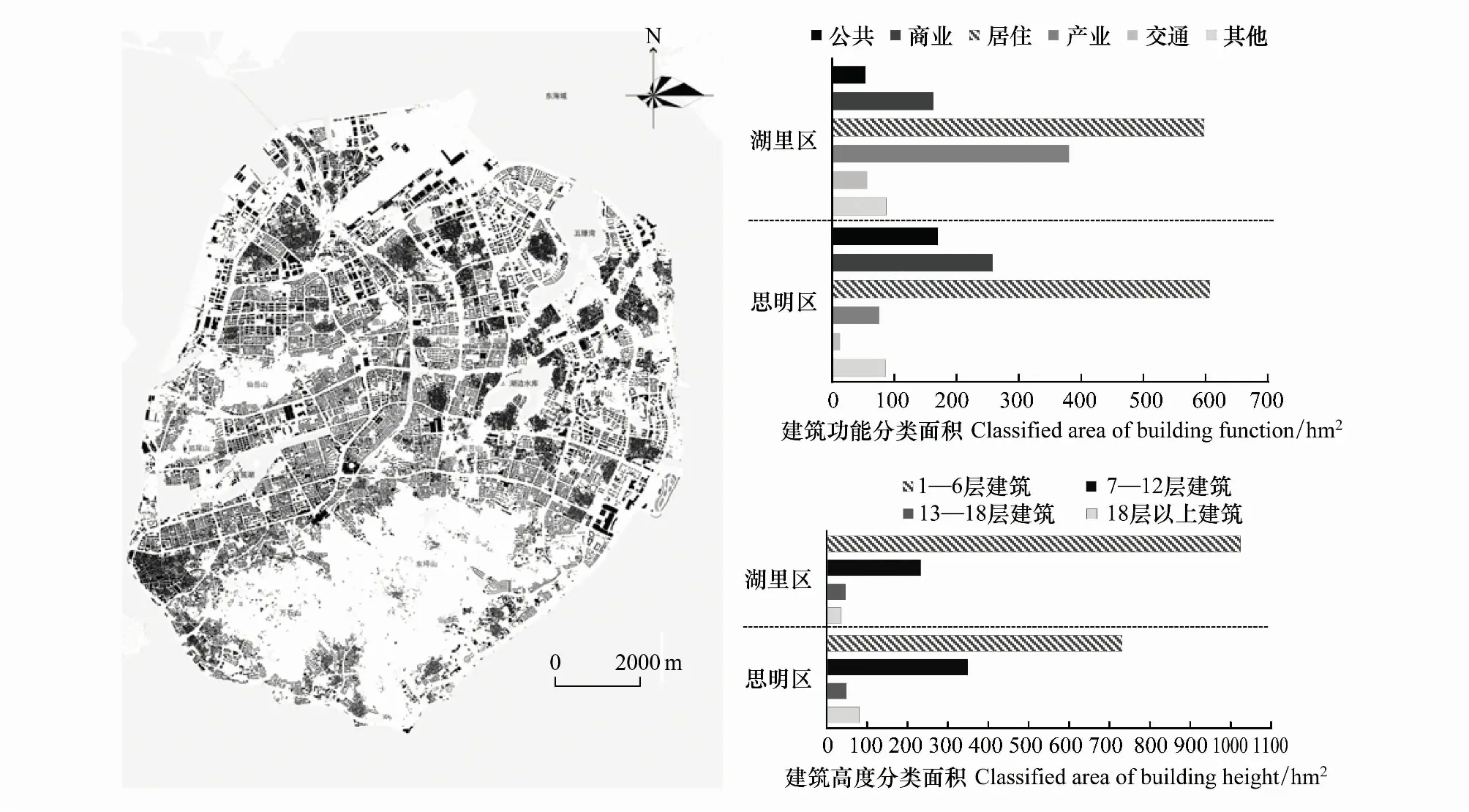

借助GIS技術對屋頂存量進行統計,結果表明廈門本島屋頂存量資源總量為2546.95萬m2(思明區1208.51萬m2、湖里區1338.44萬m2),約占本島面積的17.9%。從建筑功能來看,居住建筑總量最高,約為1204.73萬m2,其次是產業、商業、公共建筑,三類總量為1100.15萬m2,占屋頂存量總量的43.2%;從建筑高度來看,1—6層建筑總量最高,約為1754.21萬m2,占屋頂存量總量的68.9%(圖3),由此說明本島屋頂綠化具有較大空間潛力。在進行數字化之前,通過人工辨別去除不適宜進行屋頂綠化的屋頂存量資源,經過處理后統計出適宜屋頂綠化的存量資源總量有2070.94萬m2(思明區1031.30萬m2、湖里區1039.64萬m2),約占總屋頂面積的81.3%,約占本島總面積的14.6%。

圖3 2016年廈門本島屋頂存量資源統計Fig.3 Roof stock resource statistics of Xiamen Island in 2016

3.1.2 屋頂綠化空間現狀梳理

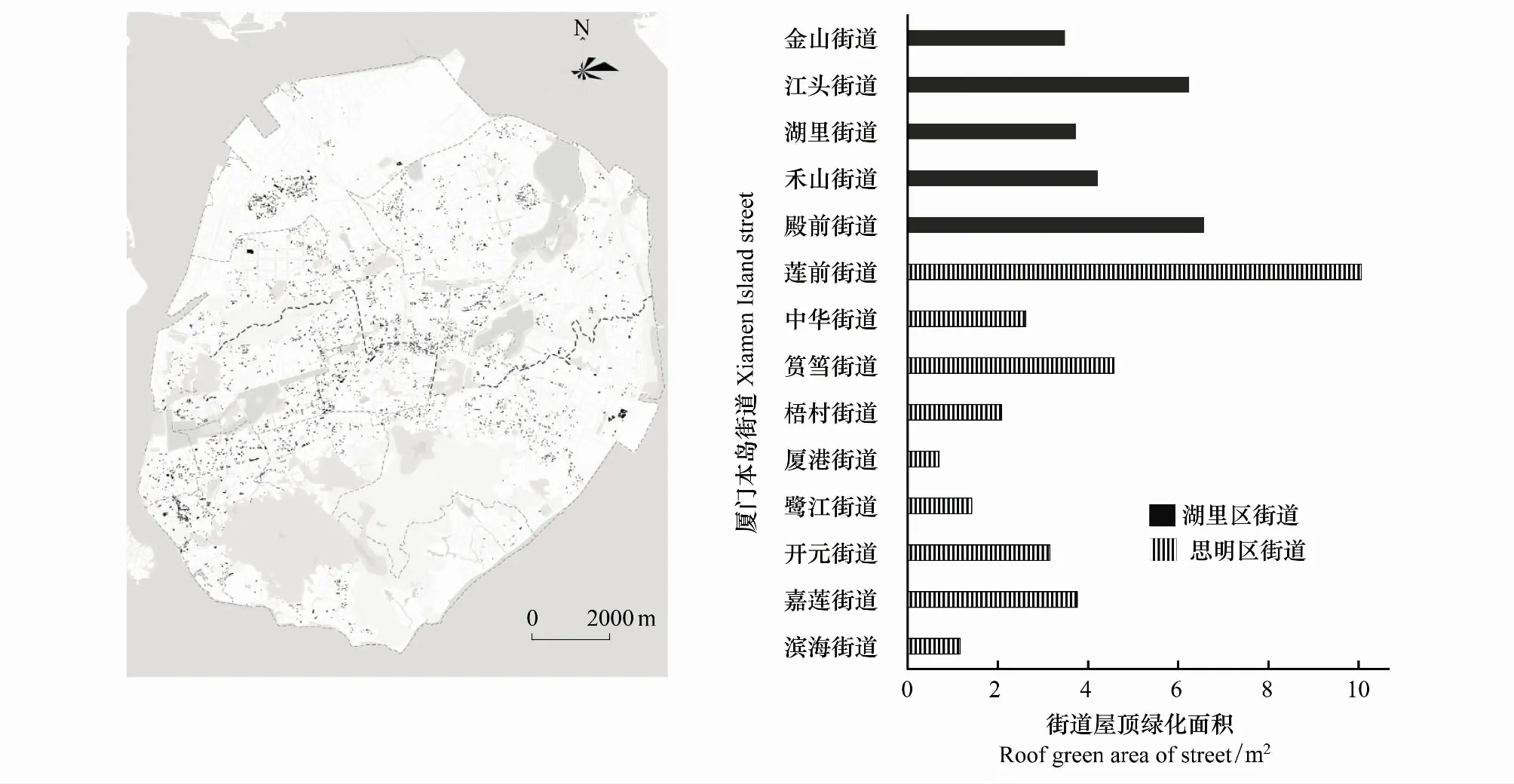

利用遙感技術、問卷調查、部門數據、實地調研等方法獲取研究區現狀屋頂綠化數據,統計結果表明廈門本島2016年屋頂綠化面積共54萬m2,占總建筑屋頂面積的2%,未進行屋頂綠化的面積高達2492.95萬m2,有較大的空間潛力可進行挖掘。從總體空間分布來看,屋頂綠化分布并不均勻,主要集中在本島中部水系周邊以及殿前街道城中村、鐘宅城中村、會展商務區、東渡區等區域,南北兩端屋頂綠化最少;從行政空間分布來看,思明區的屋頂綠化量高于湖里區,面積約30萬m2,其中屋頂綠化量最高的是蓮前街道,為10.06萬m2,占本島屋頂綠化總量的18.6%。屋頂綠化量最低的是廈港街道,為0.69萬m2。湖里區的屋頂綠化面積約24萬m2,其中殿前街道屋頂綠化量最高,為6.57萬m2,金山街道屋頂綠化量相對較低,為3.49萬m2(圖4);從屋頂綠化類型來看,附屬于一、二類居住建筑和城中村的屋頂綠化量最大,超過總屋頂綠化面積的一半,其余少量屋頂綠化項目附屬于商業和產業建筑,而在用地緊缺的高密度城區,商業、公共、產業建筑具有單體屋頂面積大、建筑權屬單一、節能節地作用明顯、城市展示度高等特征,其作為空間載體進行屋頂綠化有較大發展空間以及可行性。

圖4 2016年廈門本島現狀屋頂綠化Fig.4 Roof greening status of Xiamen Island in 2016

3.2 研究區生態空間規劃

3.2.1 總體布局

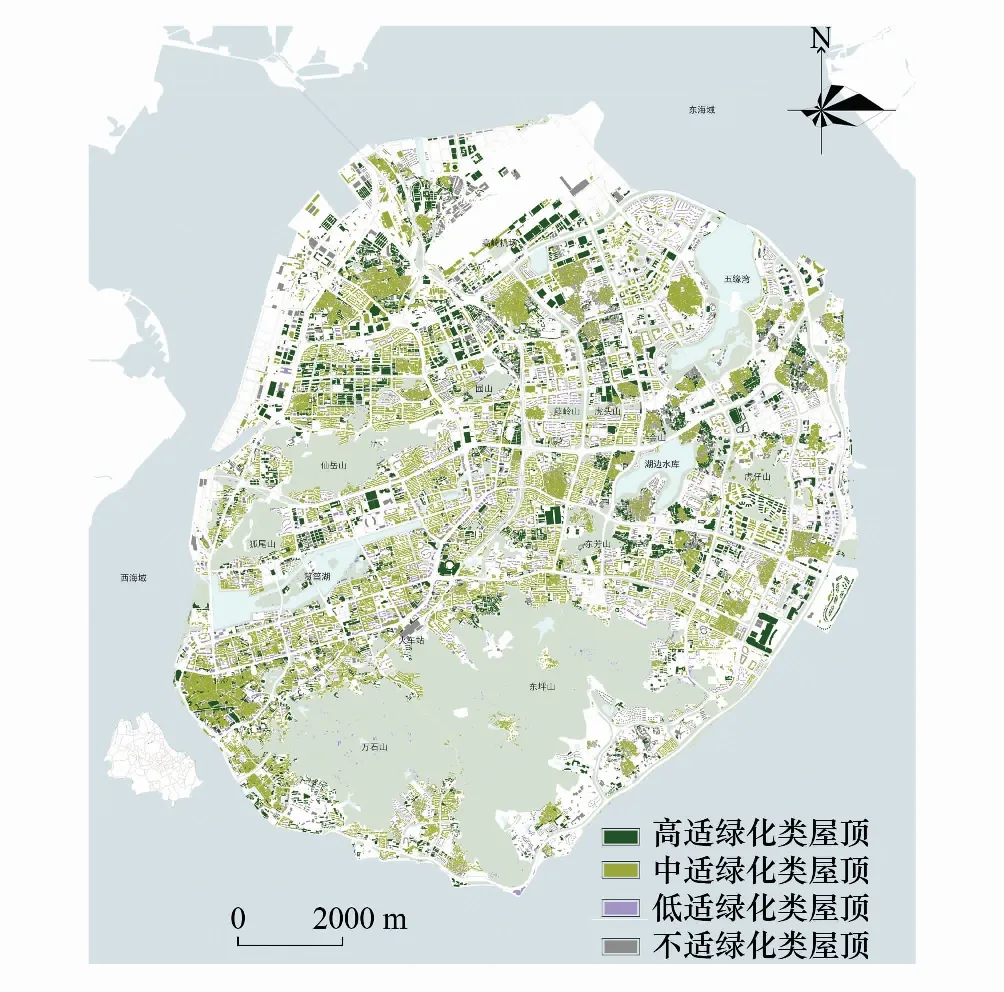

(1)潛力評估,劃定重點實施片區

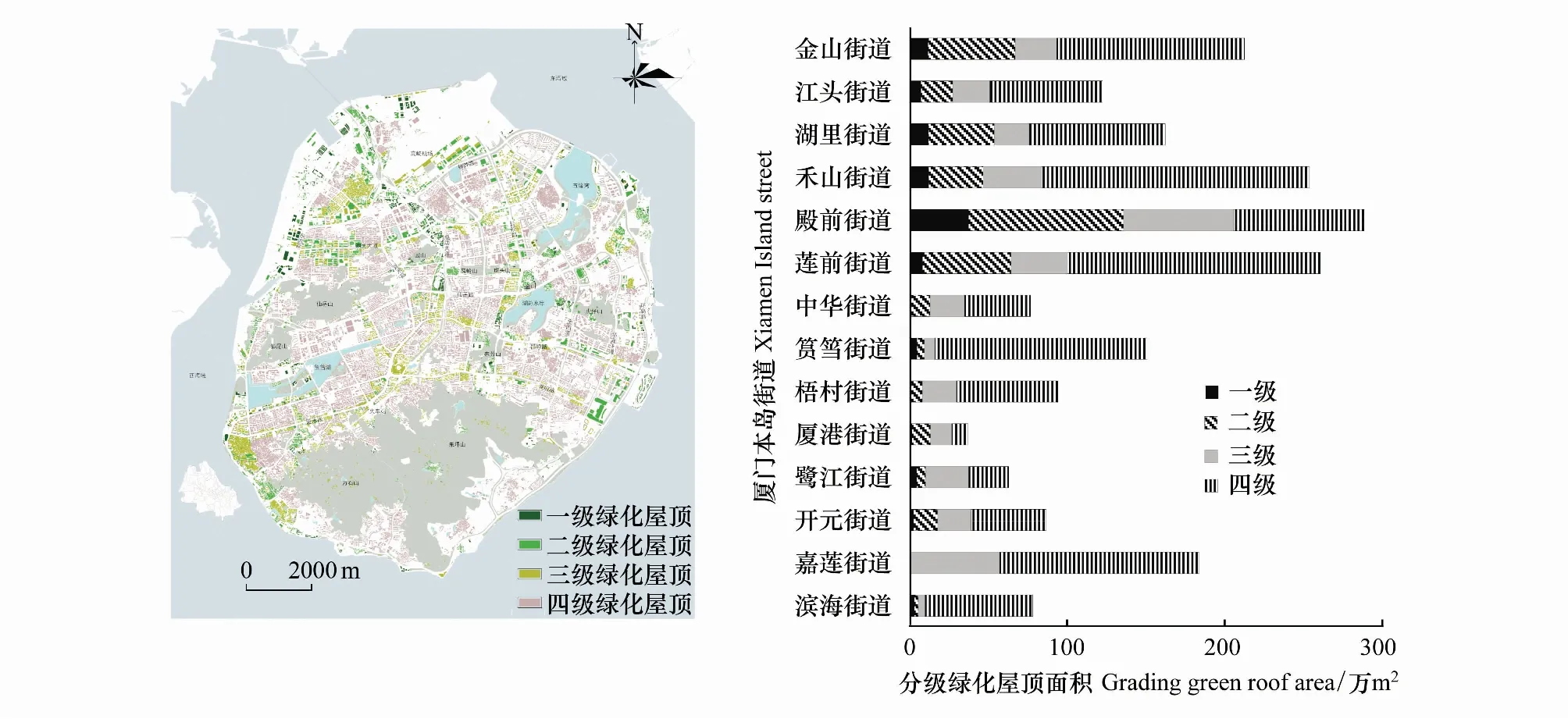

根據上一節基于規劃分區與建筑分類兩層面影響因子建立的綜合評估體系,廈門本島屋頂綠化規劃分區將構筑本島基本生態框架的區域劃分為重點區,將具有環境改善需求(熱島現象嚴重區、內澇影響區、高密度高層密集區等)、景觀提升需求(機場航線下降通道、BRT高架沿線等重要景觀視廊)、以及城市功能優化(城市商業中心等重要功能片區及重要門戶節點)的區域劃分為重要區,其他城市區域為一般區(圖5);根據建筑物的屬性特征等情況進行建筑分類,結果表明廈門本島屋頂綠化高適類、中適類、低適類、不適類分別為665.55、1116.6、288.79、476.01萬m2,其中面積最高的中適類占比43.8%(圖6);基于建筑分類與規劃分區的疊加分級,本島一、二、三、四級綠化屋頂面積分別為105.91、367.84、387.08、1210.11萬m2,占比分別為5.1%、17.8%、18.7%、58.4%。其中湖里區一級綠化屋頂面積明顯多于思明區,為80.26萬m2,占一級綠化屋頂總面積的75.8%。通過街道層面統計表明湖里區殿前街道一、二級綠化屋頂面積均最高,其中一級屋頂綠化面積為37.44萬m2,占一級綠化屋頂總面積的35.4%,二級屋頂綠化面積為98.37萬m2,占二級綠化屋頂總面積的26.7%(圖7)。

圖5 廈門本島屋頂綠化規劃分區Fig.5 Planning division of roof greening in Xiamen Island

圖6 廈門本島屋頂綠化建筑分類Fig.6 Building classification of roof greening in Xiamen Island

圖7 廈門本島屋頂綠化總體分級統計Fig.7 General gradation statistics of roof greening in Xiamen Island

(2)銜接綠地,構建多維生態網絡

銜接本島綠地系統,在規劃的綠地系統格局下,依托屋頂綠化布局梳理形成格局性的立體生態廊道,主要強化和構建仙岳山——五緣灣、五緣灣——湖邊水庫——東坪山、狐尾山——筼筜湖——中山公園——萬石山等三條主要生態廊道,從三維的空間角度串聯地面二維綠地斑塊,補充完善形成立體生態格局;同時結合本島綠道系統,通過屋頂綠化從三維的角度強化綠道沿線的生態環境,形成線性立體生態通道,并與屋頂綠化重點片區等三維生態斑塊進行銜接,形成本島“一心雙環八廊、多線多片多點”的立體生態網絡結構(圖8)。

3.2.2 建設指引

借鑒國外研究數據,當城市屋頂綠化率達6%,可產生明顯生態效益[30]。以此為依據確定屋頂綠化規劃的總指標,針對結合規劃分區與建筑分類的潛力評估結果,將總指標差異化分解落實到具體實施的街道,從實施主體、屋頂綠化率賦值、政策制度等方面提出不同建設指引要求。重點片區、重要片區進行強制性實施建設指引,一般區域進行鼓勵政策、補貼引導。在分區指引的基礎上,制定屋頂綠化建設的分類導則,選取具有容器式、荷載輕、成本低、易養護等特點的新型裝配式輕型屋頂綠化產品。根據產權屬性、建筑功能、開放需求、植物類型等因素,在建筑層面進行分類建設引導,如對于商業裙房、公共建筑、對外開放居住建筑屋頂采用花園式、組合式屋頂綠化,不對外開放居住建筑、公共建筑屋頂采用草坪式屋頂綠化。

圖8 廈門本島立體生態網絡結構Fig.8 Three-dimensional ecological network structure of Xiamen Island

4 結論與討論

4.1 結論

面對城市高密度地區生態環境受損嚴重、災害極端脆弱的困境以及建設用地趨于飽和、地面標高生態空間難以拓展的現狀,基于城市再生理念,充分挖掘存量空間資源,以綠地系統為基礎進行生態空間規劃;從規劃分區(包括生態結構完善、城市功能優化、公共服務需求、環境改善需求)與建筑分類(包括建筑屬性特征、建筑產權歸屬)兩個層面總結高密度城區屋頂綠化實施潛力評估體系,其包含的城市生態框架、城市功能結構、景觀提升需求、建筑改造需求、城市內澇程度、城市熱島強度、微氣候環境、建筑高度、建筑年代、建筑類型、建筑產權屬性是屋頂綠化實施的關鍵性評估因子,并依據評估標準與評估因子建立高密度城區屋頂綠化實施潛力評估方法。在廈門本島的規劃實踐中,統計得出2016年廈門本島屋頂綠化率僅有2%,且附屬于居住建筑和城中村的屋頂綠化量超過總量的一半,商業、公共、產業建筑作為空間載體進行屋頂綠化有較大發展空間;并對剩余屋頂存量進行綠化實施潛力評估,有81.3%適宜進行屋頂綠化,其中一級、二級綠化屋頂分別占比5.1%、17.8%;結合城市總體規劃、綠地系統規劃等相關規劃,以“全域空間、重點片區、多維網絡”為布局方法,大量存量空間“變廢為寶”,以低沖擊、可持續的方式和較低的成本增加本島生態空間數量,結合自上而下與自下而上的方法實現對生態空間的規劃,與綠地系統共同構成本島“一心雙環八廊、多線多片多點”的立體生態網絡結構,為后續展開高密度城區滿足生態效益、防災避難、公共服務等綜合服務功能的生態空間網絡優化提供空間規劃基礎。

4.2 討論

4.2.1 研究啟示

(1)數據問題:本次研究區屋頂綠化提取前期進行過自動提取與人工提取實驗對比,發現純粹計算機自動識別影像提取綠地圖斑精度完全不能達到數據生產要求。相對于機械化提取,最后決定采用人機交互、目視解譯的方法對屋頂綠化進行提取,經過外業核實提取圖斑范圍精度可達到成果生產要求。但是目視解譯涉及影像精度、時像以及作業人員的主觀判斷的影響,導致屋頂綠化提取不全、誤提、漏提的情況,因此本次屋頂綠化僅作為宏觀數據分析統計參考。

(2)研究啟示:面對城市高密度高強度、生態環境問題嚴峻的發展趨勢,將屋頂綠化規劃整合到城市綠地系統規劃以及城市總體規劃,納入城市生態和功能結構體系中,并通過實施強制性、鼓勵性政策措施保障規劃實施,強調源頭控制(自上而下的宏觀分區)和實施落地(自下而上的建筑分類)相結合,在總體發展目標基礎上分解到實施的行政空間,是推進高密度城區生態空間發展的有效路徑。而基于屋頂綠化產品的技術發展以及利益權衡下的城市發展需求,結合規劃分區與建筑分類展開適用于高密度城區屋頂綠化實施潛力評估,是保障規劃布局合理、易于實施落地的基本前提。

4.2.2 后續研究

為了實現高密度城區生態空間綜合效益的充分發揮,以當前研究成果(高密度城區生態空間網絡規劃)為空間基礎,在總結國內外研究成果的基礎上,基于服務半徑、面積、類型等不同要求對滿足防災避難、公共服務功能的生態空間進行分類,并篩選適宜的生態空間防災避難、公共服務功能的約束影響因子,運用AI技術,以篩選的影響因子為控制要素,對廈門本島生態空間(地面維度)進行初步布局優化;結合現有規劃的生態空間基礎(屋頂維度),運用GIS技術對生態空間(立體維度)布局初步方案進行生態效益評估,選取最優布局方案。并在規劃實踐中對此研究方法進行論證,逐步更新適用于高密度城區生態空間網絡布局優化的影響因子、評價指標。

(1)高密度城區生態空間網絡初步優化(地面維度)

參考《城市抗震防災規劃標準(GB50413—2007)》、《北京中心城地震應急避難場所(室外)規劃綱要》、日本《防災避險型城市綠地規劃設計》等對公共空間避難場所面積、服務半徑要求,以及生態空間的公共服務功能對其服務半徑、類型等不同要求,并結合《城市綠地分類標準》(CJJ/T85—2002)對生態空間(地面維度)進行分類,按照服務能力的大小,對現有規范進行修正,建立生態空間分類體系[31]。以高密度城區綠地系統規劃、基于GIS實現的人口統計數據的空間分布為空間數據基礎,運用AI技術,整合不同類型生態空間的防災避難(布局合理性、網絡有效性、空間御災性)、公共服務功能(可達性、公平性)的影響要素,對影響要素進行分析,生成生態空間網絡(地面維度)布局優化初步方案。

(2)高密度城區生態空間網絡最優布局(立體維度)

結合目前的研究成果,選取生態空間網絡(反映整體生態網絡空間連接度)以及生態元素(生態空間的組成部分)作為高密度城區生態網絡效益影響因子,建立生態效益評估方法體系。結合生態網絡布局初步方案(地面維度)以及屋頂生態空間網絡規劃形成生態網絡(立體維度)空間布局初步方案,基于景觀生態學“斑塊-廊道-基質”理論,運用GIS技術,以選取的影響因子為評估要素,分析高密度城區生態網絡空間布局初步方案的生態網絡連接度強弱情況,對高密度城區生態廊道-生態節點-生態斑塊構成的生態網絡的數量和空間格局進行評估,選取最優布局方案。

(3)技術路線(圖9)。

圖9 技術路線圖Fig.9 Technology roadmap