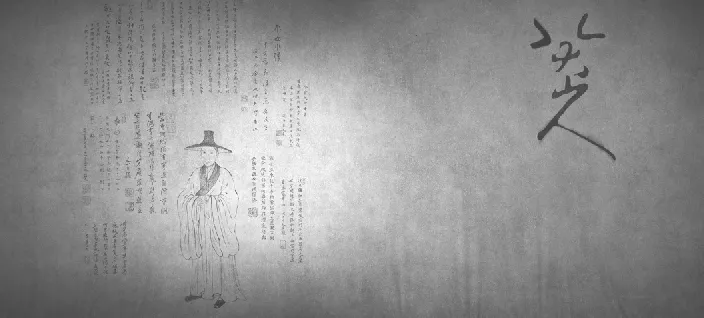

哭笑由人論 粉墨且扮之

——觀話劇《哭之笑之》雜感

盧 川

我很喜歡看八大山人的書畫。閑暇時翻看八大山人的書畫集,心慕手追之際,一種神奇的精神愉悅每每如約而至,而且,我還找到了不少擁有這種感覺的同道。偉大的藝術家的魅力正在于此:他早已舍棄世間,可世間的凡人還在尋覓他的蹤跡。

江西省話劇團邀請汪浩先生編劇,李伯男先生執導,由團長林翰領銜主演,匯聚各方力量,創作了大型歷史傳奇劇《哭之笑之》,這應該是第一次把八大山人請上話劇舞臺“亮相”。在大幕落下后,我似乎在觀劇與看畫之間找到一種通感,但又不是特別鮮明,是一種若隱若現的感覺,有一種“瞻之在前,忽焉在后”的獨特韻味,以至于我走出劇場之后還有一段時間沉浸恍惚于戲劇氛圍中不能自拔。

每一個了解、熟悉八大山人的人都有一個專屬于各人的由自己內心重構起來的八大山人。這樣的觀眾,走進劇場去看話劇舞臺上的八大山人,第一反應肯定就是看看這個舞臺上的八大山人是否與自己心里的那個相吻合。而對于那些并不了解八大山人的觀眾來說,他們首先是想藉由此劇獲得一些對八大山人的粗淺認識,同時更愿意獲得一些在觀看所有劇目時都會想要的好奇心的滿足和情感的宣泄。毫無疑問,第一類觀眾會很挑剔,他們會特別致力于將舞臺上的八大山人與自己心中的八大山人來比對,第二類觀眾則會相對寬容于形象比對、史料核實,而對于戲是否好看會多有幾分苛求。那么,作為創作者來說,他們要表達的就是他們自己所理解的、所想表達的、也是他們盡力之后所能夠表達的那個八大山人。我以為,此劇的創作者基本達到了目的,兩個小時的演出,樹立起了“這一個”八大山人完整而獨特的生動形象。

將八大山人一生大而化之地分成三段:首先是家國離亂之際的落難王孫朱耷,在“留發不留頭,留頭不留發”的生命威脅下迫不得已剃落青絲,遁跡空門以求茍延性命于亂世;接著是在隱匿山林苦修、飽受禪門鉗錘之后終至于“豎拂稱宗師”的釋傳綮;最后是脫落行跡、放浪形骸、臻于化境的窮困潦倒大畫家八大山人。第一階段是窘急,慌亂,求生;第二階段是努力平靜又難免做作,想要放下卻因“想放下”而無法徹底放下;第三階段則到了破繭化蝶沖破束縛之境,經大喜大悲、大開大闔之后到達寵辱不驚、收放自如,入世與出世全然貫通,無二無別。舞臺上的情節故事、整體氛圍,便是依著這個人生軌跡鋪排過來,看的時候眼花繚亂,令人顧尾難顧前,看完后略一回思,原來這就是八大山人一生的大致段落。可以看出,編劇用的是八大山人慣用的“大寫意”畫法來描摹八大山人的人生,導演則緊緊抓住整體構思,充分調動多種手段將其呈現在舞臺上,舞美、燈光、音樂等部門風格統一,尤其是主人公的表演,初惶恐,而拘謹,終而曠達奔放,將八大山人在不同人生階段不同的精神狀態用舞臺形象塑造出來,讓觀眾看到了在典型環境中的急劇變化的人物關系,為之牽掛,為之動情,為之代入,這是用舞臺語言敘述了傳主的人生命運,因而這是話劇舞臺上的八大山人。

劇中虛構了兩個人物:綠娘和梁上君子。綠娘,包括后面依綠娘而進一步虛化出的丹娘和丑娘,是貫穿八大山人整個生命歷程的精神寄托,是八大山人三個不同人生階段的情感附麗,是據以給出八大山人人物性格的最重要的參照。對八大山人而言,青年時代恩愛難分的綠娘是“舍不得”,中年時代敬而遠之的丹娘是“近不得”,垂暮之年真假莫辨的丑娘是“認不得”,她們既是歷史之“虛”,也是寫戲之所需。而梁上君子更是虛構,幾乎就是傳統戲曲中“丑角”的借用,他要完成的任務是穿針引線,把現實與歷史兩層皮縫合起來。這兩個虛構的人物,是引領觀眾逐步走入八大山人內心世界的通幽曲徑,是靠近八大山人精神魅力的月下津渡。若無此二“虛”,則難以成就舞臺上八大山人之實。虛實之間的架構互鑒,本來是中國畫之能事,但在這部表現中國畫大家的話劇里使用起來也是熨帖妥當。不論主創者是刻意為之還是不經意間涉足,據此都可窺得“話劇民族化”這一重大課題在傳統美學思想上的巨大騰挪空間和足資借鑒的豐厚資源。

八大山人雖然生活在三百年前的明末清初,但他的書畫藝術達到了中國古典書畫藝術的最高峰和最前端。說他最高峰,是因為他綜合融匯了此前中國古典書畫藝術的精華,在他的作品中有我們所能辨識出的歷代大家的痕跡和影響,他是站在前人的肩膀上的。說他最前端,是因為他的作品即使在二十一世紀的今天,依然是絲毫不覺其過時落伍,反而是極具現代感的。打個不很恰當的比方,他的藝術大腦,一部分在明清以前,一部分在當下,還有一部分在未來。

那么,畫家有如此藝術成就,有可能用舞臺手法表現出來嗎?全劇有一點給觀眾很強烈的感覺,就是大量運用插敘、間離、跳進跳出的手法,精雕細刻的劇情段落和定格、代言交替使用,音樂上也是京劇鑼鼓、昆曲唱段和現代風格的情緒音樂交織出現,總體上造成一種搖擺不定、似是而非的效果。這個頗為折磨人的舞臺呈現,在屢屢強行打斷全劇流暢感又隨時拽著觀眾往前走的同時,卻出人意料地構建起一個既古典又現代,既傳統又時尚,既寫意又寫實,既具象又抽象的劇場氛圍。可能有一些觀眾不喜歡,但我覺得,這個手法與八大山人的書畫藝術之間,其實有其暗合之處。我不知道編劇和導演是不是之前就有這種溝通和謀劃,運用這樣的舞臺手法,出人意料達到特殊的效果,令人驚喜,非常寶貴。

這部戲的舞美和燈光值得大贊!舞美設計戴延年先生直接截取八大山人畫作的片段制成布景,貌似取巧,實有敬意存焉,黑白灰三色空間分明是煙火人間的五光十色。選取的畫作也是八大山人的代表作,但我還是要提一個意見,八大山人晚年的鴻篇巨制《河上花圖》,理應入選,這幅作品用來表現頓悟超脫之后八大山人飽滿豐潤、游刃有余的大自在境地是再合適不過的了。

直到全劇結束場燈大亮,我才陡然想起,兩個多小時了,周正平先生的燈光在哪里?原來燈光全在戲里,全在人物和故事情節里。有,全化入無有之間,虛則實之,實則虛之,現代科技的舞臺燈光在傳統美學的引領下更顯獨特魅力。

全劇看完,猶有未盡之處。

其一,當八大山人破戒飲下三杯酒,打破束縛實現心靈的超越之后,他就不應該再有對自己落難王孫坎坷經歷的耿耿于懷,但戲的最后一段還多次讓他念念不忘前明王室宗親身份,這把人物的精神高度拉下來了。

其二,創作者對全劇的現實意義有所觀照,但還不夠。我們今天來演八大山人,不僅僅是演他的身世、演他的藝術,更重要的是要在他身上找到我們文化自信的理由。如果說文化自覺是一個民族任何時刻都不能放棄的主動意識,那么我們把八大山人搬上舞臺正是文化自覺意識的體現。八大山人的藝術是中華民族優秀傳統文化的組成部分,從他身上我們可以找到充分的文化自信的理由。文化自信是支撐民族強盛的精神力量,文化自強則是中華民族自立于世界民族之林的永恒追求。我們理應要求一部優秀作品更多,即便是一部歷史題材的劇,它也是在現實主義原則指導下的創作。

此外,首場演出使用了京劇武場樂隊,一出聲響就先聲奪人,提神提氣,惜乎無以為繼,后面就銷聲匿跡,樂手變觀眾坐那兒看戲了。倘若再更多地運用鑼鼓經來把控節奏、烘托氣氛,效果會更好。而之后的公演就索性放碟片取代樂隊,效果又下一個臺階。《牡丹亭》“皂羅袍”三次出現,話劇演員“應工”閨門旦,還應精益求精,即便一招一式未可逼肖,神韻氣勢還應更接近些。