基于水土保持效果的榜沙河流域生態評價

李欣娟,楊靖文

(甘肅省水土保持科學研究所,甘肅 蘭州 730020)

流域生態評價是20世紀80年代興起的研究領域,近年來逐漸成為生態問題研究的熱點:龍笛等[1-2]提出了以流域水環境評價為核心、以流域土地利用方式為核心、“壓力-狀態-響應”、“自然條件限制因子-流域生態健康指示因子-人類活動影響因子”等幾種流域生態健康評價模型,并以“壓力-狀態-響應”模型為基礎,構建了灤河流域生態系統健康評價指標體系;李玉照等[3]對一般性的“驅動力-壓力-狀態-影響-響應”(DPSIR)概念模型進行了適當改進,提出了包含5類指標的流域生態安全指標體系,進行了金沙江流域安全指標體系評價;林斌等[4]參考“壓力-狀態-響應”模型,從資源環境支持、社會經濟響應和生態綜合功能3個方面,選擇了17項指標,分4個層次構建了表征黃土丘陵區生態系統健康的評價指標體系。

為貫徹落實黨中央和國務院讓江河湖泊休養生息的要求,加強流域生態保護和管理,維護流域生態系統的健康,環境保護部組織中國環境科學院在前期試點工作的基礎上編制了《流域生態健康評估技術指南(試行)》[5](以下簡稱《指南》)。《指南》適用于縣域以上尺度、面積≤5萬km2的流域生態評估,從生態結構、服務功能、壓力狀況三方面構建了流域生態健康評估的基本框架,全國統一標準,評估指標共計6類17項,定義明確。

參考《指南》及學者們關于流域生態健康評價的研究方法和結論,本研究根據榜沙河流域生態特征,建立了基于水土保持生態環境可持續發展的榜沙河流域生態評價體系,并對榜沙河流域生態環境進行評價。

1 榜沙河流域概況

榜沙河是渭河上游源頭區來水量最大的一條河流,主流全長105.3 km,流域面積3 555 km2,多年平均流量13.92 m3/s,多年平均徑流量4.39億m3,流域面積占入渭河斷面以上渭河流域面積的47%,年均徑流量占入河處渭河斷面年均徑流量的84%。榜沙河發源于岷縣峨山北麓閭井鄉黃山梁,流經漳縣,至武山縣鴛鴦鎮向東注入渭河。榜沙河流域地處隴西黃土高原與北秦嶺山地之間,平均溝壑密度1.94 km/km2,山地面積占總面積的96.14%,流域比降3.61%,為扇形流域,流域形狀系數為1.46,總體形狀為銀杏葉形,主要由北部漳河流域、中間龍川河流域、南部榜沙河主流區組成。年均降水量為500 mm左右,降水分布自上游往下游、自西往東、自南往北逐漸減小。上下游氣溫差異比較明顯,年均氣溫6.1~9.9 ℃,干燥度0.62~1.40,北部及下游黃土丘陵區為半濕潤至半干旱區,中部及西南部中上游土石山區氣候濕潤。土壤類型主要為黃綿土、褐土、黑壚土、草甸土,土壤結構處于粉砂質壤土和粉砂質黏土之間,其中75%為壤土組(多為黏壤土)。平均土壤侵蝕模數為2 300 t/(km2·a),其中漳河流域平均為2 600 t/(km2·a),龍川河流域平均為2 050 t/(km2·a),榜沙河中上游主流區平均為1 700 t/(km2·a),東北部黃土丘陵區平均為3 200 t/(km2·a)。植被類型屬森林草原植被,為落葉闊葉林向草原植被過渡地帶,平均森林覆蓋度17.0%,林草植被覆蓋度58.10%。

截至2015年底,榜沙河流域總人口37.29萬人,人口密度105人/km2,人口主要集中在中下游河谷川區。流域內為傳統農業區,近年來種(養)植(殖)結構逐漸多樣化,開發建設活動日益增多,對流域生態影響比較明顯的有基礎設施建設、采礦、建材開發、城鎮建設、水電開發等。近年來開展了一系列水土流失治理,累計完成治理面積1 059.42 km2,治理程度達48%,治理區生態功能逐漸恢復。

2 流域生態評價指標

根據榜沙河流域生態因子分析結果,將溝壑密度、土壤保持功能指數、開發建設擾動指數及水土流失治理度、預防監督指數等納入評價內容,以體現流域水土保持生態環境特點,共計歸納為15類評價指標。其中,與《指南》相同的,采用相同解釋;與《指南》不同的,根據評價目的采用相關行業(或學術領域)解釋。

(1)含沙量。含沙量對河流水質、河道穩定性等影響較大。實地調查表明,以流域上游無村莊、無耕地、無破壞的近似原始狀態溝道河水及源頭區基本無擾動河水的含沙量為初始狀態,認為是優秀的,是河流泥沙量控制的最高目標,以平水期年平均含沙量為一般狀態,以汛期含沙量為差。

(2)枯水期徑流量占年均徑流量的比例。枯水期徑流量占年均徑流量的比例用于衡量河流生態需水量的滿足程度。由于榜沙河目前沒有水文測站,因此參考平水期水量現狀計算。

(3)河道連通性。河道連通性反映了自然河道的連通狀況。河道連通性=閘壩、水電站等水利工程數量/100 km。

(4)水資源開發利用強度。通常認為一條河流的開發利用不能超過其水資源量的40%。水資源開發利用強度=區域工業、農業、生活、環境等用水量/區域水資源總量。

(5)水生生境干擾指數。水生生境干擾指數能反映河流水域因挖沙、航運、旅游等活動破壞的影響狀況。水生生境干擾指數=水生生境第i項指標的健康分值×水生生境第i項指標的權重。

(6)植被覆蓋度。植被覆蓋度越高,流域生態系統的物理結構穩定性越好。

(7)溝壑密度。溝壑密度反映流域地表破碎程度,為單位面積內的溝壑長度。溝壑密度分級標準參考《土壤侵蝕分類分級標準》(SL 190—2007)。

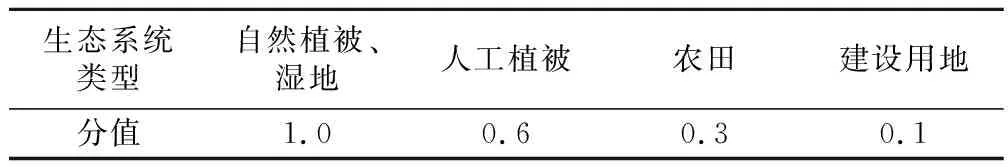

(8)重要生境保持率。采用《指南》解釋,重要生境指河流的岸帶,具有維持生物多樣性、凈化水體、穩定河岸、調節微氣候和美化環境等重要功能,是以平水期河流水位為起始線,兩側各向外延伸20 m。重要生境保持率能反映河流岸帶的生態健康狀況,重要生境保持率=自然植被結構完整性指數×0.7+自然堤岸比例分值×0.3,自然植被結構完整性指數=(生態系統類型分值×該類型面積)/重要生境總面積,自然堤岸比例分值=自然堤岸河段長度/河段總面積×100%[5]。生態類型分值取值見表1。

表1 生態系統類型分值[5]

(9)水源涵養功能指數。水源涵養功能指數反映流域生態攔蓄降水或調節河川徑流的能力。水源涵養功能指數=水源涵養第i項指標的健康分值×水源涵養第i項指標的權重。

(10)土壤保持功能指數。土壤侵蝕會造成土壤退化,農業生產受損,洪澇災害加劇,威脅流域生態健康。土壤保持功能指數=中度及以上土壤侵蝕面積/總面積。

(11)受保護地區面積占國土面積比例。受保護地區包括各類(級)自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園、生態功能保護區、水源保護區、封禁保護區等。采用受保護區面積與流域面積比值反映流域受保護程度。

(12)建設用地比例。建設用地是受人類直接影響和長期作用使自然面貌發生明顯變化的人為景觀,建設用地比例會對流域的自然生態物質循環和能量流動產生較大影響。

(13)水土流失治理度。水土流失治理是流域生態修復的主要措施,能夠緩解流域生態壓力。參照《水土保持綜合治理驗收規范》(GB/T 15773—2008),以流域水土流失治理度來表示。

(14)預防監督指數。預防監督是保護、預防流域生態被擾動、破壞的有效措施,是流域生態保護的第一道防線,對維護流域生態穩定具有重要意義。采用預防監督指數來表示。預防監督指數=預防監督第i項指標的健康分值×預防監督第i項指標的權重。

(15)開發建設擾動指數。開發建設擾動指數反映項目建設、運行過程對原生地表植被、地貌擾動、破壞及造成的水土流失危害程度。以榜沙河流域目前常見項目類型為評價內容,分項指標計算采取一票否決,所有指標必須全部達到要求,否則轉入下一級。以抽查項目數值加權平均計算各自指標。開發建設擾動指數=開發建設第i項指標的健康分值×開發建設第i項指標的權重。

流域生態評價指標分級標準及賦分見表2。

表2 流域生態評價指標分級標準及賦分

根據榜沙河流域生態因子分析結果,結合各縣統計資料、影像分析、現場調查,采用上述指標計算方法,分別對全流域、榜沙河中上游主流區、漳河流域、龍川河流域各項指標值進行計算,結果見表3。

表3 榜沙河流域生態評價體系指標值

3 榜沙河流域生態評價指標體系

本研究榜沙河流域生態評價采用《指南》的基本框架,突出體現水土流失因素及水土保持效果,根據榜沙河流域生態因子分析結果對評估指標和指標權重進行適當調整,以體現流域水土保持生態環境的特點。建立的榜沙河流域生態評價指標體系詳見表4。

表4 榜沙河流域生態評價指標體系

采用綜合指數法進行流域生態評價,通過各指數加權求和,得出綜合指數WHI,以該指數表示流域整體狀況。WHI的計算公式為

WHI=IWWW+ILWL

(1)

式中:IW為水域指數;WW為水域指數所占權重;IL為陸域指數;WL為陸域指數所占權重。

IW和IL分別由水域、陸域二級指標加權獲得,計算公式分別為

IW=∑wixi

(2)

二式中:wi為水域二級指標所占權重;xi為水域二級指標值;wi′為陸域二級指標所占權重;xi′為陸域二級指標值。

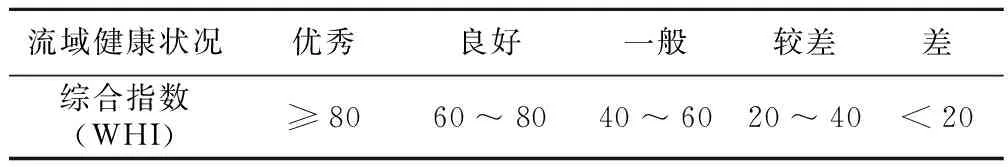

榜沙河流域生態狀況分級標準見表5,代入各指標值,得到榜沙河流域生態評價結果見表6。

表5 流域生態狀況分級

表6 榜沙河流域生態評價結果

榜沙河流域生態評價指標的確定以狀態表現分為5級,以評價指標生態特征值作為計算依據,分別計算各評價指標的狀態分級值;采用綜合指數法進行流域生態評價,得出榜沙河流域生態綜合指數WHI=56,流域生態狀態一般,其中:榜沙河中上游主流區WHI=65,流域生態狀態良好;漳河流域WHI=49,流域生態狀態一般;龍川河流域WHI=56,流域生態狀態一般。