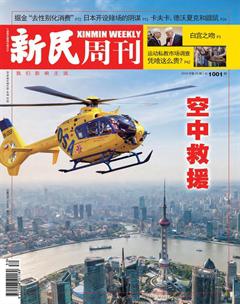

空中醫療急救,中國城市必修課

黃祺

空中醫療急救,已經成為中國大城市的“剛需”和“必修課”,但同時,中國城市規模大、人口密度高、建筑物密集以及費用支付等問題,又給空中醫療急救的開展帶來不少困難。

13名少年,一場生死大營救——不久前,泰國13名被困山洞的足球少年,牽動著全世界人的心。

7月8日,在黑暗的山洞里被困16大后,首批4個孩子被救出山洞,他們經過簡單的檢查后被送上守候已久的直升機,直升機將他們送往幾十公里外的泰國城市醫院中接受進一步的檢查和治療。后來陸續被營救出洞的孩子,都是依靠直升機轉運到醫院,如果沒有直升機,救護車在泰國山區蜿蜒曲折的道路上行駛,時間要長很多倍。

空中醫療急救,在事故救援中再一次發揮了重要的作用。

在此之前,2008年汶川地震,中國軍方的直升機承擔了將震中傷員轉運到安全區域的重任,這也是國內第一次大規模動用直升機進行空中醫療急救。

中國大城市,對空中醫療急救有著越來越迫切的需求:對于北京來說,2022年北京冬奧會的雪上項目,分布在延慶和張家口的山區,空中醫療急救是冬奧會醫療保障的重要一環;上海,今年將舉辦規模龐大的“中國國際進口博覽會”,面對即將到來的大客流,空中醫療急救是地面急救以外重要的補充;而天津,作為中國四大直轄市之一,經濟和工業重鎮,空中醫療急救將為城市安全提供更好的保障。

空中醫療急救,已經成為中國大城市的“剛需”和“必修課”,但同時,中國城市規模大、人口密度高、建筑物密集以及費用支付等問題,又給空中醫療急救的開展帶來不少困難。因此,中國城市正在借鑒海外經驗的過程中不斷摸索自己的空中醫療急救道路。

但可以肯定的是,用不了多久,中國城市的上空,醫療急救直升機的出動會越來越頻繁,空中醫療急救,將為災害事故傷員和重病人的生命安全再添一條生命線。

上海瑞金醫院的樓頂停機坪。上海是國內較早開展空中醫療服務探索的城市。

首次大規模海外培訓

6月,捷克進入旅游旺季。歐洲大陸明媚的陽光之下,游客們徜徉在充滿十八九世紀風情的古老城市中,其中不少游客來自中國。

不過,在距離捷克首都布拉格一個多小時車程的赫拉德茨一克拉洛韋州,有一群來自天津的中國醫生不是來游覽的。

他們圍在一架明黃色直升機的周圍,專注地聽當地空中醫療急救員的講解,學習如何將病人安全地從地面搬抬上直升機,什么樣的情況做怎樣的處理……聽完講解后,空中醫療急救員演示了搬抬病人的流程,然后讓中國醫生們動手體驗。

這是一項為中國醫生量身定制的空中醫療急救課程,捷克有著30年空中醫療急救經驗,而中國的空中醫療急救,剛剛起步不久,中國的醫療主管部門和一線醫療機構,急切地想要從有著成熟經驗的國家,學習如何建立一套高效的空中醫療急救體系。

今年6月前往捷克接受培訓的天津團隊,來自天津市急救中心和天津16家三級醫院,他們的專業涵蓋創傷、急診、骨科、心腦血管疾病等,全部是40歲左右有著豐富專業經驗的一線醫務人員,但在空中醫療急救上,他們的經驗是零。

這是天津市首批赴捷克培訓的團隊,由DSA公司承擔培訓任務,這家公司負責捷克赫拉德茨-克拉洛韋州的空中醫療急救,在空中醫療急救上已經有20多年的歷史。

中國的醫療人員為何會到捷克接受培訓?捷克共和國衛生部特使jan Ruzicka博士在接受《新民周刊》記者采訪時表示,捷克雖然只有一千多萬人口,面積比重慶市略小,但捷克優質的公共服務得到了國際社會的認可。特別是在醫療服務方面,捷克的院前醫療急救服務已經有100多年的歷史,其中空中醫療急救也有30年的歷史。

Jan Ruzicka介紹,在中捷兩國友好交往的大背景下,空中醫療急救成為了兩國醫療交流中重要的項目。同時他表示,空中醫療急救的培訓費用非常昂貴,在中國開展消費金融業務的捷信消費金融有限公司(以下稱“捷信公司”),積極地參與到這項公益項目中,為項目提供經費,以及協調組織和醫院合作等,積極促成中捷空中醫療急救項目的順利推進。

天津團隊赴捷克培訓之前,2017年,上海已經有三批共9名醫務人員到捷克完成了培訓,他們均來自上海瑞金醫院。

Jan Ruzicka告訴《新民周刊》記者,兩年前在與上海方面的溝通中,上海方面表達了希望學習捷克空中醫療急救經驗的愿望。2017年5月17日,在捷克共和國總統米洛什·澤曼和上海市市長應勇的見證下,捷信公司與上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、布拉格緊急醫療服務部在上海共同簽署了《關于航空醫療救援合作的諒解備忘錄》。捷信公司提供50萬美元,用于支持布拉格緊急醫療服務部對瑞金醫院的航空醫療救援專業人員進行培訓、編寫相關臨床和技術指南、以及建立起整體急救服務體系中各部門之間的靈活聯絡機制等工作。

去年啟動的空中醫療急救培訓項目,是迄今為止中國規模最大的空中醫療急救海外培訓項目,目前已經有上海、北京和天津的團隊赴捷克學習管理經驗和操作技術。Jan Ruzicka透露,接下去,項目還會擴展到中國的其他城市,讓更多的中國管理者和醫護人員了解空中醫療急救,為今后中國城市開展空中醫療急救做準備。

中國幅員遼闊,為了讓更多的中國城市得到培訓的機會,捷克衛生部門已經開始借助捷信公司的視頻會議系統,以網上培訓的方式開展培訓課程。

2分鐘出動是怎么做到的?

上海瑞金醫院是國內最早擁有屋頂停機坪并獲得空中醫療急救相關資質的醫院,擁有一支由醫生、護士組成的空中醫療急救人才隊伍,這些醫生定期接受實訓和參與演練,隨時可以承擔空中醫療急救任務。瑞金醫院副院長陳爾真介紹,從2010年至今8年時間中,瑞金醫院已經承擔了十多次空中醫療任務,是目前國內空中醫療急救上相對比較有經驗的醫療機構。目前,瑞金醫院正在籌建國家航空醫學救援基地。

瑞金醫院急診科醫生周與華,是去年到捷克接受培訓的醫生之一,至今,他的微信頭像照片,還是當時站在培訓直升機前的留影,可見這一次培訓令他印象深刻。

瑞金醫院非常重視這一次遠赴捷克的培訓課程,所有送出的培訓醫生,之前已經經過了嚴格的選拔。2016年初,瑞金醫院啟動了空中醫療急救培訓的自愿報名,從報名醫護人員中挑選出50人進行初訓。“初訓的內容包括急救理論、身體素質、飛行實訓等等。”初訓后,醫院通過考試篩選出9人,分三批送往捷克接受培訓。

瑞金醫院急診科周與華醫生在捷克接受空中急救培訓。

在捷克為期一個月的培訓中,讓周與華最為佩服的,是當地空中醫療急救調度體系的成熟和急救小組技術的嫻熟。

捷克衛生部門為中國醫生定制的課程。

學習的過程中,除了理論學習和在模擬機上完成地面的學習以外,捷克方安排了三次跟隨真實急救案例的實訓,三次案例充分考慮到讓學員們體驗山地、城市等不同環境的空中救援特征。

周與華醫生參與的一次急救發生在蘋果園。調度中心接線員接到電話,打電話的人說有人在蘋果園中摔傷,接線員簡單判斷了傷情以及發生事故的位置后,決定派出急救直升機。

這一條急救信息瞬間從調度中心發送到空中醫療急救小組,信息中包含了事故發生的地點、計劃送往的目的地醫院以及等待救援者的傷情等。急救小組一般由三個人組成——飛行員、急救員(或護士)和醫生。在接收到出動指令后,飛行員將飛機從機庫推出,兩名急救員上飛機做好準備,起飛——這個過程一般只需要2分鐘。“對于他們來說,發動直升機出發就像我們發動汽車出發一樣,流程已經非常嫻熟。”周與華醫生說。

醫療直升機2分鐘出發是怎樣做到的?答案在每一個環節。

承擔捷克赫拉德茨一克拉洛韋州空中救護的DSA公司副總裁Martin Skvme先生介紹,該中心對醫療急救直升機飛行員的要求比普通直升機飛行員要更高:要求飛行員有1000個飛行小時的飛行記錄,其中500個小時是作為機長飛行,另外500個小時作為救護隊成員。

“這些是對飛行員的最低要求,我們的飛行要承受比較大的壓力,飛行的條件可能是難以預料的,同時還要完成救護工作,因此對飛行員的心理是很大的考驗。”Martin Skvrne說。這些年,捷克也遇到了缺少合格醫療急救直升機飛行員的問題,正在努力從年輕人中培養更多可以勝任醫療急救直升機駕駛的飛行員。

飛行員技術的嫻熟程度,讓周與華醫生非常驚訝。地面培訓時,老師會給中國學員們強調哪些情況直升機不能降落,但到了真正的急救中,“飛行員們似乎什么地方都能降落”。“比如我們飛到蘋果園,下降到一定高度后,飛行員讓我們推開門看看是否有一塊足夠大的平地,急救員探頭看看說可以,飛行員就將飛機停在蘋果園的一片空地上。”周與華說,在捷克,因為飛行員技術嫻熟、經驗豐富,醫療直升機能夠應用的環境,就拓寬了很多。

空中急救的獨特價值

30年經驗的積累,讓捷克的空中醫療急救應用變得非常頻繁。捷克平均每個急救中心每年出動500次空中醫療急救任務,全國范圍內每年大約有5000人通過空中急救服務被送到醫院。

空中急救的速度有多快?布拉格緊急醫療服務部首席執行官Petr Kolouch博士給出了一組數據:布拉格急救中心90%的呼叫電話在10秒鐘接通。在重大急救事件中,只要7分鐘醫生就能到達患者身邊。“捷克法律規定,急救人員必須在30分鐘以內向呼叫的患者提供醫療急救服務,但在我們布拉格,20分鐘以內醫生到達的急救事件占99%。”

空中急救的快速和高效,功勞不僅僅屬于飛行員。事實上,捷克醫療急救強大的調度系統,在其中功不可沒。

在赫拉德茨-克拉洛韋州空中醫療急救中心,記者參觀了醫療急救系統的“大腦”——調度中心,捷克共有14個類似的醫療急救調度中心。

調度中心硬件設施其實與國內急救中心調度室大同小異,五六位身著紅色T恤的工作人員各自看著自己的電腦屏幕,不斷有接線員接到電話,并在話筒中應答。

但在服務細節上,捷克和中國還是存在很大的不同。

在捷克,地面急救和空中急救被視作統一的醫療急救資源,調度中心接線員有很大的權力,他們會根據病人的情況,決定派出急救車還是急救飛機。

赫拉德茨一克拉洛韋州的這個調度中心覆蓋60萬人口,調度室每天會接到約300個電話,平均每天會有150個急救任務,其中2個是空中醫療急救任務。接到電話的調度人員,會根據電話內容評估是派出救護車還是急救飛機、急救人員需要帶些什么工具、病人送往哪個醫院。可以說,調度員的決定權,保證了調度的高效。

捷克統一的醫療急救電話號碼是155,居民也可以使用手機App呼叫。“因為在發生需要急救服務的情況時,人都會很緊張,溝通不是特別有效,通過App我們就可以得到患者的正確位置以及他的情況。”調度中心負責人向記者介紹。“這個App在奧地利的一部分地區也可以用,現在我們正在和波蘭協商,因為我們這個州有很多來自波蘭的游客。”

Petr Kolouch博士向《新民周刊》介紹說,布拉格急救調度中心每一班次由一名負責人、兩名協調員和三到五名呼叫員組成。“呼叫人員必須有一定資質才能入職,入職后還要經過培訓。我們對呼叫的處理速度非常快,90%的電話在10秒鐘內接聽,只有0.2%的電話需要打電話的人等待30秒鐘。”

捷克空中醫療急救一再強調速度和效率,但他們追求的“快”,第一目的是盡快讓病人得到急救,而不是盡快將病人送往醫院。這一點與中國已經開展的空中急救有所不同,國內目前開展的空中急救,主要還是以快速轉運為目的,現場急救處于次要的地位。

瑞金醫院醫生參與發生在蘋果園的一次空中急救。

“有一些病人,醫生現場救治后就沒有必要再去醫院了,這個時候直升機會空駛回到急救中心。這種情況是受到鼓勵的,說明醫生在現場的急救很有效。”周與華醫生在培訓中看到。

Petr Kolouch博士說,三十年中,布拉格95%的空中醫療急救事件,都是在現場完成治療,只有5%的事件是病人被送到醫院以后才得到治療的。“所以空中急救的主要任務就是把醫生送到患者身邊。”

不僅是在捷克和其他歐洲國家,世界上經濟發達的國家基本都擁有了自己的空中醫療急救體系。瑞金醫院副院長陳爾真介紹,美國馬里蘭州創傷中心,是全國最重要的創傷救治醫院,這家醫院有2架醫療直升機,幾乎每天都有病人通過直升機送到醫院。聞名世界的美國梅奧醫學中心,擁有6架直升機負責空中醫療轉運和急救。

政府埋單、企業參與的空中急救網

事實上,除了空中醫療急救如何運轉,更讓中國學員好奇的,是捷克空中醫療急救的管理和支付體系。

捷克總共有十個空中醫療急救中心,每個中心平均負責100萬人口的空中急救。十個中心里,有6個為民營企業,另外4個由警察或者軍隊運營,也就是說,捷克空中醫療急救的大部分任務,是由企業承擔的。

捷克衛生部副部長羅曼·普里姆拉(Roman Prymula)博士在接受《新民周刊》記者采訪時說,捷克政府每年在空中醫療急救上投入的預算大概是2.5億元人民幣,這些費用全部由政府埋單。除了軍隊和警察提供空中醫療急救服務,政府也通過招投標的方式采購私營企業提供的空中醫療服務。空中醫療急救中產生的醫療費用,則由醫療保險承擔,因此,民眾在接受空中醫療急救時,自己不需要支付任何費用。

赫拉德茨一克拉洛韋省的空中醫療急救,由DSA公司提供,這家成立于1991年的企業,從1993年開始提供空中救護服務,是捷克最大的空中救護服務提供商。這家公司除了空中醫療急救業務以外,還有飛行駕駛培訓、直升機維護、商業飛行等等業務。“目前空中救援服務這一塊占了我們公司業務的五分之一,是公司最重要的業務。”DSA副總裁Martin Skvme說。

與企業合作,也是中國城市正在嘗試的方式。

為了實現北京冬奧會的空中醫療急救保障,北京市的醫療急救主管部門已經開始實戰演練,政府部門與飛行器企業聯手開展空中急救。但目前,在空中急救服務的標準、銜接、管理上,北京仍處于探索和磨合階段。

北京市急救中心成立于1952年,近幾年開始探索空中醫療急救。醫療急救部門與航空器企業合作,由企業提供直升機,急救中心提供醫生和護士。“北京市的空中醫療急救已經開展的項目主要有三部分:現場急救、突發事件現場的救援;患者從一個醫院到另一個醫院的轉運;運送器官移植手術所需要的器官。”

“去年北京市衛計委和布拉格急救中心、捷信公司簽署了合作協議,開展空中急救培訓方面的合作。由于2022年冬奧會航空救援是非常重要的內容,北京期待與捷克衛生部在航空救援方面進行更多的交流,今后還將在醫生、護理人員的培訓、管理人員、管理體系加強交流。”一位來自北京的培訓代表說。

在捷克,政府、醫療機構和企業之間的合作看起來非常順暢。有了政府的支持和推動,空中醫療急救無論在資金上還是流程上,都有了充足的保障。

除了被視作公共服務、由政府埋單的空中急救服務,捷克提供空中急救服務的公司,也向一些有需求的客戶提供商業性的急救服務。比如,極限運動愛好者,可以以會員的方式獲得醫療急救保障——這些客戶平常向空中急救企業繳納年費,在遇到需要空中醫療急救時,只要呼叫這些公司,他們就會派出直升機營救客人。

捷克的空中醫療急救是從首都布拉格開始的,1987年,布拉格的空中醫療急救服務開始運行,后來逐漸復制到全國各個城市。以空中急救能力為榮的還有布拉格市市長Adriana Kmacova。她表示:“我們的空中救護從建立到現在,沒有發生任何事故。除了白天,我們也有夜間的飛行任務。我對布拉格市醫療救護急救服務所有的工作人員,不管是醫師、司機、護師,急救人員,對他們能夠365天、每天24小時為我們提供服務,感到非常的驕傲。”

過去,中國城市低空空域受到嚴格的管制,民用直升機的飛行申請很難通過,低空空域限制被視為發展空中急救最大的障礙。不過,最近的幾年,低空空域開放的聲音越來越近。去年12月27日,2018年全國民航工作會議在北京召開。會議透露,“繼續推動低空空域開放,簡化飛行計劃審批報備程序,全力推動通用航空發展”被作為2018年民航發展主要預期指標。

低空空域開放后,空中醫療急救的發展障礙將大大減小。面對“急救上天”這個剛需,相信不久后,會有越來越多的空中醫療服務模式涌現,屆時,支付問題一定也會得到解決。