本溪楓葉廣場景觀特色分析

李詩洋 許大為

(東北林業大學園林學院,黑龍江 哈爾濱 150040)

1 研究地概況

本溪市處于遼寧東南部,被稱為“楓葉之都”,是遼寧省中部城市群重要的水源涵養林區,有遼東“綠色屏障”之美譽,河涌達200余條,擁有豐富的水資源。其中,太子河全長:460 km,流經本溪的河長:168 km。

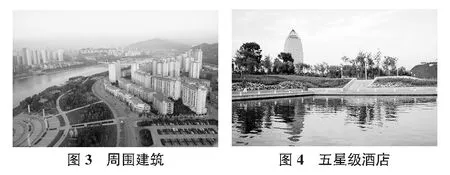

楓葉廣場地處本溪姚家地區,總面積:12.8萬m2,其中,硬質鋪裝面積:3.7萬m2,綠地面積:9.1萬m2,綠地率:71%,綠化覆蓋率:79%[1],廣場北臨太子河畔,西至小華山,東達峪溪橋,是一座集休閑觀光、健身活動和大型集會為一體的綜合性開放濱水綠地空間。

2 植物景觀特色分析

楓葉廣場植物景觀主要以落葉喬木、落葉灌木等鄉土植物為主,通過觀花、觀葉、觀果等植物體現景觀的多彩性,以喬、灌、草及宿根花卉相結合的立體綠化方式,體現季相變化,給游人帶來富有意境的空間體驗和符合生活節奏的季節感。種植各類觀花、果、葉、形、干等樹木60余個品種、3萬多株,宿根花卉品種15個、2萬余株,主要品種如表1所示。主要有薔薇科、槭樹科和木犀科,本地鄉土樹種為主,大多耐寒、耐瘠薄,生命力較強,適應北方冬季漫長寒冷的氣候條件,養護管理的成本較低。

楓葉廣場典型植物群落中以觀花、觀葉為主,花期主要集中在春夏兩季(見表1),植物、花卉的顏色豐富絢麗,觀花類植物中花灌木和草本地被植物占大多數,觀葉類植物有綠色葉和彩色葉,彩色葉主要分為常色葉、春色葉和秋色葉。具有觀果效果的植物主要為花灌木,多隸屬于薔薇科;具有觀枝干效果的植物有京桃、白樺;觀形態的植物集中于喬木類。

在氣候寒冷且植物種類不夠豐富的北方溫帶地區,應利用植物的生長規律和生態習性配置形成色彩豐富、多姿多彩,既富有變化又與周圍建筑環境相協調的植物景觀[2],使人在游覽過程中,體會景觀的變化,帶來良好的觀賞體驗。

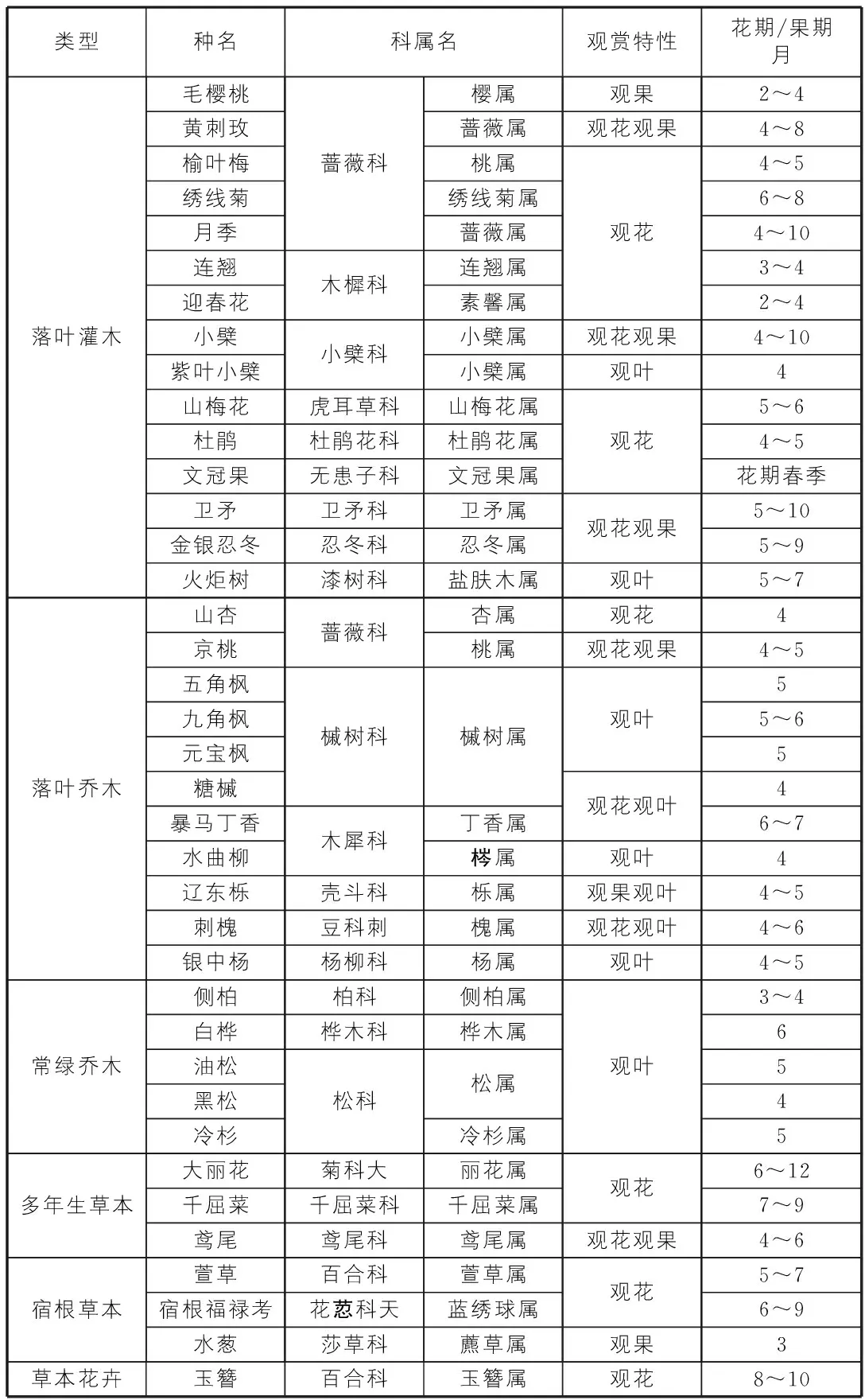

對于城市濱水綠地的植物景觀營造,應盡量利用自然生態系統的植物種類。楓葉廣場的植物景觀營造,在原有地形、地貌基礎上,廣泛采用復層混交植物群落,最大限度改善生態環境,增加綠量,大量選用本土樹種,如山杏、白樺、水曲、五角楓、九角楓、刺槐等。這些植物景觀結合雕塑和小品與太子河及周邊建筑、地形融為一體(見圖1~圖6),充分展現了在自然資源有限,氣候較為寒冷的北方城市的自然之美及植物的動態美景,營造了舒適的觀賞氛圍,為其他同類型城市現代濱水廣場的植物景觀營造有借鑒意義。

表1 植物屬性

3 植物景觀空間劃分

1)合理安排景觀分區。

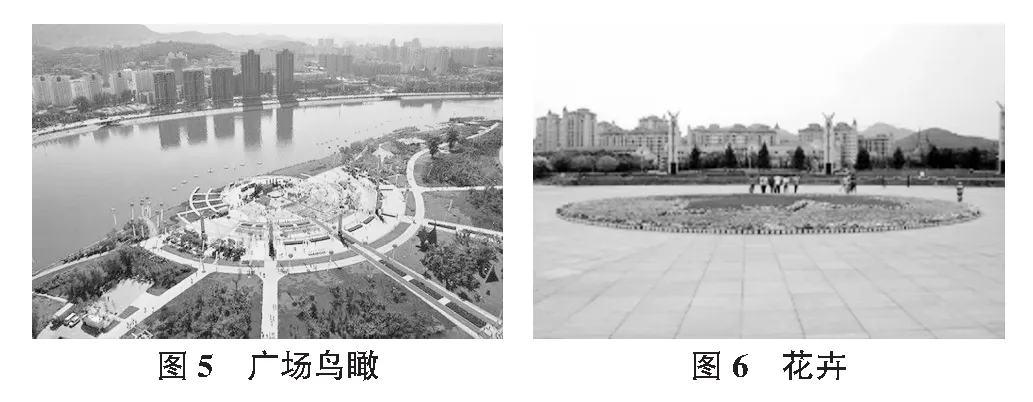

楓葉廣場利用植物景觀,巧妙劃分空間,高低錯落,層次分明,使空間過渡自然流暢。根據不同的觀賞要求,采用花色鮮艷的多年生宿根花卉和開花灌木,構成色彩明艷活潑的花境,給人以輕松歡樂的氣氛。楓葉廣場地形狹長,根據該特點,將植物景觀主要分為背景生態林帶、中央帶狀主景綠地和生態駁岸的近水淺灘的水生植物以及亞喬木和灌木叢,三個層次。用有生命的植物隔離劃分空間,自然又富有節奏韻律。

2)合理安排功能分區。

廣場分為運動娛樂區、中央廣場區、休閑觀賞區、碼頭景區和水上植物觀賞區。在靠近廣場主入口處安排吸引力強的入口中央帶狀主景綠地區,吸引游人入園欣賞;供游人觀賞、參與,形成開敞空間,供游人集會、交流; 在靠近休閑觀賞區安排彩葉植物景觀,適當地遮蔽形成半開敞空間,供游人休憩、觀賞,體會恬靜幽美的風景;在視野效果較好的碼頭區安排疏林草坪植物景觀,供游人活動休息、親水觀景,在水面開闊的區域安排水上植物景觀區,使堤壩曲線柔美自然。

4 楓葉廣場景觀營造和養護管理存在的問題及建議

本溪楓葉廣場的植物景觀結合雕塑和景觀小品,與周圍環境融為一體,具有良好的觀賞效果,顯示出重要的生態效益、環境效益和社會效益,但是,由于氣候特點的限制,隆冬季節,草本地被植物枯死,景觀乏味,在后期植物修剪等方面缺乏有效的管理措施,一些植物遭到踐踏,應該多選擇一些適應性強的外來物種,在形成優美植物景觀的同時加強管理,注意植物景觀的生態性和多樣性,避免由于植物種類單一帶來的植物群落不穩定和蟲害,同時,應結合北方冬季寒冷多雪、河流冰凍的氣候特性,營造雪景,增加滑冰場,創造既具有地方特色,又頗具文化內涵的多方位、立體式人文景觀。