弦索南曲化:明清戲曲受眾的傾向及南北曲聲律之變遷

——以《北西廂》工尺譜為例*

毋 丹

“弦索”,代表著北曲字精調嚴的格律規范,在戲曲史中有著多重含義。明嘉隆間曲論家何良俊把能否“入弦索”作為評判戲曲優劣的準繩,但至明末,它卻從神壇走下,變得只重“彈頭”,忽略“字面”,四聲不諧,聲歌家只得“以磨腔規律為準”,改弦改調*(明)沈寵綏:《度曲須知》,桂森齋注釋本,中國國家圖書館藏。。這表明向來不受重視的南曲,已經壓倒了曾經的曲中標桿,也就是說,明人欣賞戲曲的傾向已經發生了變化。

清代曲壇延續明末的狀況,弦索在昆腔的光芒下已顯黯淡,在南曲化的過程中,從明代的“官腔”,“流落”民間。清人所說的“弦索調”與明人曲論中的“弦索”已不可同日而語。研究者主要通過文人的記載與話語,來推測弦索南曲化的事實,但有待探索的是:這一過程在音樂上到底有怎樣的體現呢?

《北西廂》是公認的北曲典范,以其現存音樂譜——胡周冕《北西廂定律》、清沈遠《北西廂弦索譜》、清乾隆官修曲譜《太古傳宗琵琶調西廂記曲譜》、葉堂《納書楹西廂記曲譜》*清乾隆后《北西廂》昆曲譜都是葉堂一派,姑略去。為基礎,結合明清時期其他相關樂譜及文獻記載,我們或可窺見以上問題的答案。

一、弦索概念疏證

“弦索”一詞,最初見于唐代詩歌,并為后世詩詞所沿襲,通常特指阮、琵琶、三弦等樂器,或作為彈撥樂器的泛稱。如“夜半月高弦索鳴,賀老琵琶定場屋”*《連昌宮詞》,(唐)元稹:《元稹詩全集》,三亞:海南出版社1992年,第186頁。,“黃金捍撥紫檀槽,弦索初張調更髙”*《宮詞》,(唐)張籍:《張籍詩集》,北京:中華書局1959年,第75頁。,“琴帶衡云弦索潤,馬餐湘茝轡絲香”*(宋)樂雷發:《雪磯叢稿》,《雪蓬見示送趙東巖巡部詩》,長沙:岳麓書社1986年,第31頁。等等。

元明時期,弦索指的是北曲的特定伴奏樂器,所以也用來代指北曲雜劇。明中葉之后,曲論家提出“入弦索”的問題,將弦索與北詞并提。如沈德符云:“周憲王雜劇最夥……雖警拔稍遜古人,而調入弦索,穩協流麗,猶有金、元風范。”*(明)沈德符:《顧曲雜言》,清李文田抄校本,中國國家圖書館藏。沈氏又云:“嘉、隆間度曲知音者,有松江何元朗……予幼時猶見老樂工二三人,其歌童也,俱善弦索。”“自吳人重南曲,皆祖昆山魏良輔,而北詞幾廢,今惟金陵尚存此調。”*(明)沈德符:《顧曲雜言》,清李文田抄校本,中國國家圖書館藏。這里的“入弦索”,不能簡單地理解為以弦索樂器伴奏演唱。它并非是一個簡單的音樂問題,而是指符合北曲的文律特征(詳后)。

明中葉前,文人以北曲為正聲,南曲因不按宮調、不諧宮商而被鄙夷。祝允明《猥談》云:“自國初來,公私尚用優伶供事。數十年來,所謂南戲盛行,更為無端,于是聲音大亂。”*(明)祝允明:《猥談》,吳晟輯注《明人筆記中的戲曲史料》,南昌:江西人民出版社2007年,第31頁。“今人用樂,皆茍簡錯亂。其初歌曲絲竹,大率金元之舊,略存十七宮調,亦且不備,只十一調中填湊而已……而就其聲察之,初無定,一時高下,隨工任意移易,蓋視金元制腔之時又失之矣。”*(明)祝允明:《猥談》,吳晟輯注《明人筆記中的戲曲史料》,第31頁。魏良輔云:“近有弦索唱作磨調,又有南曲配入弦索,誠為方底圓蓋,蓋以坐中無周郎耳。”*(明)魏良輔:《曲律》,《中國古典戲曲論著集成》第五集,北京:中國戲劇出版社1959年,第7頁。。但是,在南北交融的趨勢下,以南曲合弦索的做法卻是客觀存在的。例如朱元璋喜愛《琵琶記》,令優伶御前演出。“尋患其不可入弦索,命教坊奉鑾史忠計之。色長劉杲者遂撰腔以獻。南曲北調,可于箏琶被之。”*(明)徐渭:《南詞敘錄》,《中國古典戲曲論著集成》第三集,北京:中國戲劇出版社1959年,第240頁。無論效果如何,此后弦索南曲在教坊中流行。雖然“不若北之鏗鏘入耳”*(明)徐渭:《南詞敘錄》,《中國古典戲曲論著集成》第三集,第240頁。,但這樣南北兼容的弦索官腔就此通行天下,至昆腔興起,才逐漸取代其“官腔”地位。

魏良輔改制昆山腔,創水磨調,提出詞腔關系規范:“五音以四聲為主,四聲不得其宜,則五音廢矣。”*(明)魏良輔:《曲律》,《中國古典戲曲論著集成》第五集,第5頁。。沈寵綏曾指出弦索只重彈頭、疏于字面之病,于是擅歌者以磨腔之準則為其改調。又云:“自野塘之后,擅弦索者皆為吳人”*(明)沈寵綏:《度曲須知》,桂森齋注釋本,中國國家圖書館藏。。“今之北曲非古之北曲,今之弦索非北之弦索。”*(明)沈寵綏:《度曲須知》,桂森齋注釋本,中國國家圖書館藏。這些言論不僅反映南北曲的消長狀況,還說明吳中興起的弦索,已經是一種不完全等同于北曲弦索的新腔。清代的弦索調,徹底摘下“官腔”的桂冠,成為民間的腔調。明后期吳中多有琵琶調、弦索調流行,評話、彈詞等曲藝形式,亦與弦索有一定關聯性。明清之際至清中葉,有數部《北西廂》弦索樂譜留存,以及宮詞、套曲樂譜。除清唱的曲藝外,仍有將弦索調運用于劇作者,如清末徐家禮《蟄園十種曲》,無論在曲腔特征還是伴奏樂器上而言,都是弦索調無疑。

綜上,“弦索”一詞,具有多義性,故其具體含義的解釋,當參考原文語境。從弦索這一概念的變遷以及其多義性特征來看,它本身也體現明清曲壇北衰南興的過程,以及從曲辭律化到曲腔律化的變化。

二、弦索南化的音樂表現

沈寵綏云:“至北詞之被弦索,向來盛于婁東,其口中裊娜,指下圓熟,固令聽者色飛,然未免巧于彈頭,而或疏于字面”;“于是舉向來腔之促者舒之,煩者寡之,彈頭之雜者清之,運徽之上下,婉符字面之高低,而厘聲析調,務本中原各韻,皆以“磨腔”規律為準。”*(明)沈寵綏:《度曲須知》,桂森齋注釋本,中國國家圖書館藏。這說明在當時,弦索南化,或云北曲南曲化,已是事實。歸根到底,南北曲始終是聲腔藝術。那么,我們是否能從音樂的角度看到弦索南曲化的事實呢?以下主要從伴奏和唱腔兩方面來作討論。

(一) 伴奏

1. 伴奏樂器

弦索樂器在明中葉前一般指琵琶、箏、阮、三弦等彈撥樂器。唐代崔令欽在《教坊記》中云:“平人女以容色選入內者,教習琵琶、三弦、箜篌、箏等者,謂之‘搊彈家’”。*(唐)崔令欽:《教坊記》,羅濟平校點,沈陽:遼寧教育出版社1998年,第1頁。元陳孚:《陳剛中詩集》中載:“嘗宴于其集賢殿,男優女倡各十人,皆地坐。有琵琶、箏、三弦之屬,其謳與弦索相和歌……”*(元)陳孚:《笙簫圍丑妓牢醴祀淫巫》,《陳剛中詩集·交州稿》,《文淵閣四庫全書·集部》(總第1202冊),臺北:臺灣商務印書館1982年,第640頁。后來又有胡琴一類樂器。清嘉慶間《弦索備考》,為大套弦索樂譜,除了琵琶、弦子、箏譜外,尚有胡琴譜一卷。由此,弓弦樂入弦索部至遲在清嘉慶時。

宋直方《瑣聞錄》云:“考弦索之入江南,由戍卒張野塘始。……野塘既得魏氏,并習南曲,更定弦索音,使之南音相近。親改三弦之式,身稍細而其鼓圓,以文木制之,名曰弦子。其后楊六者,創為新樂器,名‘提琴’。”*轉引自楊瑞慶《昆曲評與語選解》,合肥:安徽文藝出版社2013年,第81頁。清姚燮《今樂考證》云:“《詞話》:‘提琴起于明神廟間……昆山魏良輔為新聲,賞之甚,遂攜之入洞庭,奏一月不輟,而提琴以傳’。”*(清)姚燮:《今樂考證》,《中國古典戲曲論著集成》第十集,北京:中國戲劇出版社1959年,第57頁。據此,我們尚不能肯定提琴一定加入了弦索南曲、弦索官腔,但可以說,這為弓弦樂器伴奏弦索南曲提供了可能。

關于明清時所說的胡琴究竟為何物,學界有兩種說法,一曰源于宋陳旸《樂書》中所載之“奚琴”,一曰源于《元史》中所載“火不思”。其實“奚琴”和 “火不思”形制頗有相類之處。無論胡琴與之前的“提琴”“火不思”“奚琴”等有怎樣的關聯,可以肯定的是,弦索樂器在發展過程中,從純粹的彈撥樂衍變為彈撥樂與弓弦樂的組合。

同樣是弦樂器,即使均可演奏北方風格的音樂,但牽涉伴奏南北曲的問題時,則大有不同。彈撥樂通常以肉甲、義甲或撥片觸弦發聲,一發即斷,樂聲“顆粒感”強。樂天詩“大珠小珠落玉盤”之比擬,十分貼切。弓弦樂以弓弦觸琴弦,通過來回拉動摩擦發聲,發聲時值取決于摩擦時長,其樂聲具有“綿延性”特點,這與笛簫等吹管類樂器有相通之處。

明王世貞說:“凡曲,北字多而調促,促處見筋;南字少而調緩,緩處見眼。北則辭情多而聲情少,南則辭情少而聲情多。”*(明)王世貞:《曲藻》,《中國古典戲曲論著集成》第四集,第27頁。北曲聲短調促,一字一音;南曲迂徐轉折,一字多音。顆粒感強的彈撥樂配北曲,相得益彰。若配南曲,則需技術上的處理,如運用輪、搖等指法,或輔以簫管,或伴奏方式上進行變通。弓弦樂配北曲,一方面,一字一音,當節奏激越時會徒增演奏難度。當然,這對于高明的琴師并非難事。而另一方面,即使一字一音,在音與音之間的連接之處,亦會有絲縷未斷的遷延感,與調促見筋的北曲并不十分相宜。這是樂器特質決定的,若強行每音斷開,實為強人所難。

中國戲曲傳統伴奏方式,是奏主旋律以和人聲,即所謂“口中聲響必仿弦上彈音”*(明)沈寵綏:《度曲須知》,桂森齋注釋本,中國國家圖書館藏。。在這種狀態下,的確是彈撥宜北,弓弦簫管宜南。即使到了今天,無論是南方地區流行的劇種,還是從南戲諸腔發展而來的北方劇種,伴奏樂隊中均以胡琴或笛為主奏樂器,琵琶箏阮一類為華彩樂部。以今鑒古,上述觀點可證。則弓弦樂器入弦索部,確為弦索南化的產物。

2.伴奏方式

如上文所說,若伴奏方式為主旋律伴奏法,則彈撥樂伴奏南曲需經過指法上的處理。然而,彈挑終究是其主要指法,若通篇輪、搖,費力且乏味。如需以彈撥樂配南曲,則當調整伴奏方式。

蘇州評彈,是極富南方特色的曲藝形式。雖可歸為說唱一類,但其唱腔曲折婉轉,字短聲長,符合文獻中所說南曲的特征。蘇州評彈的伴奏樂器為琵琶和三弦,是典型弦索樂器。在評彈中,弦索配南曲并無方底圓蓋之感,反而諧和有韻味,這是為什么呢?這是由于評彈的伴奏方法與傳統戲曲伴奏方式不同,非主旋律伴奏,而是用“過門”和“托腔”來配合唱腔*吳磊:《蘇州評彈之伴奏音樂探析》,《大眾文藝》2014年第16期。。

過門音樂包括前奏和間奏,不與唱腔同時進行,是在一段唱腔之前或某兩節唱腔之間單獨的器樂演奏。這一方面可以對唱腔進行分段分節,另一方面可以放慢整曲的行進速度。托腔音樂則與唱腔同時,但其旋律不同于唱腔,用于輔助、襯托唱腔,多有“和聲”之感。評彈當然是一種極致的例子,但它的伴奏方式能給我們以啟示。由今及古,若弦索南化是事實,弦索樂器在伴奏南化的曲腔時,是否在伴奏方式上作出過調整呢?答案是肯定的。

現存有三部北西廂弦索樂譜*《太古傳宗琵琶調西廂記曲譜》雖名為“琵琶調”,但琵琶為最典型弦索樂器之一,《太古傳宗琵琶調說》云:“夫琵琶只弦索中之一器耳。然其創制為最古。”故,此譜當歸為弦索譜。。明胡周冕《北西廂定律》成書于明崇禎間,具體年代不可考。清順治十四年(1657)成書的《北西廂弦索譜》,曲腔與《北西廂定律》相似度頗高,二書撰者都生活在江南地區,二譜中所載應為當時流行于此區域的弦索唱法,編撰時間當不會相去太遠,則《北西廂定律》很可能成書于明崇禎中后期。《太古傳宗琵琶調西廂記曲譜》是清乾隆間律呂正義館整編的官修曲譜,原稿作于清康熙五十七、五十八年之間(1718-1719)*《太古傳宗凡例》云:“工尺譜前經湯彬和顧峻徳審定,至為妥協,今因添換襯字之間,平仄不甚葉處,少為更改,然亦不失其大概,余者悉依舊譜。”故現存《太古傳宗曲譜》所記錄的曲腔,可視為原書撰稿時的曲腔。,撰者顧峻德為蘇州人,此譜所記錄當為清康熙間蘇州一帶流行的弦索唱法。從這三部曲譜中,我們可以看到過門音樂的使用呈現增加趨勢。

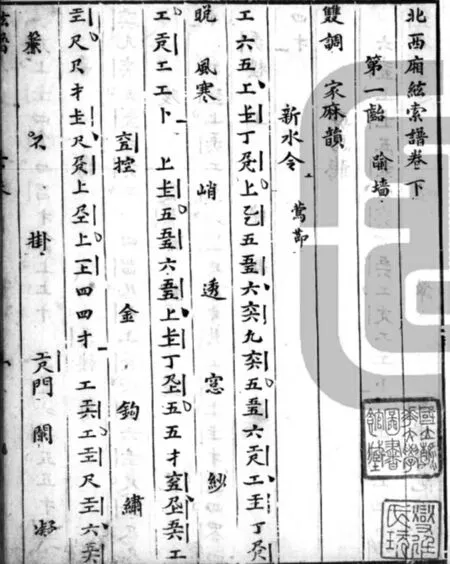

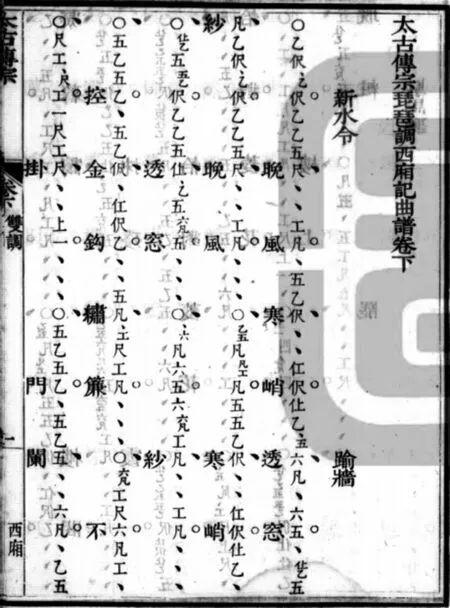

胡譜與沈譜中已有非常簡短的前奏、間奏,多為兩音,如胡譜【沉醉東風】“惟愿存在的人間壽高,亡化的天上逍遙。為曾祖父先靈禮佛,法僧三寶。焚名香暗中禱告。則愿梅香休劣,夫人休焦,早成就幽期密約。”“壽”前“五五”,“亡”前“尺上”,“逍”前“上上”,“為”前“尺工”,“禮”前“工工”,“密”前“工工”,皆為間奏。沈譜中此種情況亦多,而較胡譜,增加了某些潛在間奏。沈譜中多有在“才”、“丁”*掃、打等指法的簡寫。等指法后又上工尺的現象。這兩種指法以白居易《琵琶行》中詩句“四弦一聲如裂帛”來形容十分貼切,從聽覺上有一種停頓、收煞效果,若弦索停而腔仍貫串,則不甚和諧。故此指法后的工尺應當并非曲腔,而只是伴奏音樂,與后面的曲唱相連接,起到間奏的作用。至《太古傳宗》,無論前奏還是間奏,都呈現增長趨勢。如《聯吟》【斗鵪鶉】“玉宇無塵,銀河瀉影。月色橫空,花陰滿庭。羅袂生寒,芳心自警。側著耳朵兒聽,躡著腳步兒行。悄悄冥冥,潛潛等等。”前奏“工六六工六乙乙五”,“銀“前有“五乙五乙(伬)(伬)乙”,“月”前有“工六工六乙乙五”,“空”前有“一尺凡工”,“滿”前有“凡工凡六凡凡工尺”,“羅”前有“工六六工六乙乙五”,“芳”前有“五乙五乙(伬)(伬)乙”,“潛”前有“五乙乙(伬)(伬)乙”,除“空”前的短間奏,其余幾條旋律具有關聯性的長間奏都在韻腳后,起句前。強化韻腳停頓的同時,將整支曲拉長,使節奏放緩。

這三部曲譜記錄的都是江南地區的弦索調,用添加過門音樂的方式放緩整曲的節奏,并可以在一定程度上解決唱腔中長音與彈撥樂器較難磨合的難題。以這種方法調和伴奏與曲唱的關系,正是弦索在南曲化進程中需要做出的改良。

(二)唱腔

1. 北詞慢唱

從《北西廂定律》(以下簡稱胡譜)《北西廂弦索譜》(以下簡稱沈譜)《太古傳宗琵琶調西廂記曲譜》(以下簡稱《太古傳宗》)的譜面來看,都體現著南曲“慢唱”的特征,并隨著時間的推移,愈趨明顯。

首先,多有一字多音的南曲化特征。北曲一字一音、字多聲少,南曲一字多音、字少聲長是戲曲史中的常識。此三部弦索譜都存在一字多音的現象,《太古傳宗》尤甚。如《踰墻》【新水令】“晚風寒峭透窗紗,控金鉤繡簾不掛。門闌凝暮靄,樓角斂殘霞*《太古傳宗》作“樓閣抹殘霞”。。恰對菱花,樓上晚妝罷。”(見圖1、圖2)每字少則二三音,多則五六音,曲腔委婉曲折,聲隨情轉,不見北曲鏗鏘利落之感。

圖1 沈譜

圖2 《太古傳宗》

其次,在板式方面,也體現南曲化特點。“南曲力在板,北曲力在弦”,板的作用在南曲中至關重要。周德清《中原音韻》、朱權《太和正音譜》具有北曲格律譜性質,此二著中對例曲的宮調、字聲做出說明,而都未涉及板式。明代的格律譜,至沈璟《南詞全譜》方點板。這一方面可看作格律譜發展完善的過程。另一方面,沈氏撰譜時,經過改良后的昆腔已經流行,點板的做法自南曲譜始,也正合“南曲力在板”一說。

此三部弦索譜皆詳點板式,除點定頭板、底板外,沈譜還標有贈板。沈遠在《凡例》清楚明白地說:“陽點,乃贈板也。”*(清)沈遠:《北西廂弦索譜凡例》,《校定北西廂弦索譜》,清刻本,中國國家圖書館藏。贈板是南曲特有的板式,目的是放緩節奏。昆曲中亦有南北之分,昆曲中的北曲都無贈板,惟南曲才有,可見沈譜板式南化之顯著。《太古傳宗》中除頭、底板外,還標注腰板。頭、腰、底板的板式則與南戲聲腔發展而來的昆曲中的北曲完全一致。由此,至清中葉,弦索板式已與南曲無異。

2. 曲腔昆化

魏良輔提出,曲腔須依字聲,“平上去入,逐一考究,務得中正。如或茍且舛誤,聲調自乖,雖具繞梁,終不足取。其或上聲扭作平聲,去聲混作入聲,交付不明,皆做腔賣弄之故”*(明)魏良輔:《曲律》,《中國古典戲曲論著集成》第五集,第5頁。。昆腔最典型的腔詞關系,即依字行腔。三部北西廂弦索譜中,已有許多腔符合此規律,如《聽琴》【麻郎兒】“這的是令人耳聰”之“耳”,上聲字,調值為214,曲腔為“尺上上尺”,腔自上而下復上揚,曲腔與字聲相合*(清)沈遠:《北西廂弦索譜》卷上第八出《聽琴》,《校定北西廂弦索譜》,清刻本,中國國家圖書館藏。。又如同出【棉搭絮】中“幽室燈清”四字,字聲為陰平-去聲-陰平-陰平,曲腔為工尺-一尺-工-工*(清)朱廷鏐、朱廷璋重訂《太古傳宗琵琶調西廂記曲譜》卷上《聽琴》,《太古傳宗琵琶調西廂記曲譜》,清刻本,中國國家圖書館藏。。一支曲的曲文由字組成詞,由詞構成句,在這一四字的短句中,可分為“幽室“、“燈清”兩個詞組。“幽”到“室”,調值由55到51,整個詞組在聲調中呈現下降趨勢,曲腔由“工”到“一”正合字聲,中間復以“尺”過渡,不至突兀。同理,“燈清”為兩陰平連用,曲腔可用“工”、“工”,前一字“室”第三、四拍為“尺”,連結“一”與“工”。此句曲腔與全依字聲,過腔接字又處理得十分得宜,儼然成熟的水磨調行腔方式。

除此之外還可以找到部分昆化改腔的痕跡。如《假寓》【斗鵪鶉】中“無意求官,有心聽講”中“有心”二字的曲腔。胡譜作“有(工)心(六)”,《太古傳宗》作“有(五凡)心(五)”。雖然胡譜此處為一字一音,但雙音節詞的演唱中,行腔仍可與語詞連讀的聲調形成統一。“有心”一詞,上聲接陰平,則調值為214-55,總體上揚趨勢,在一字一音的狀況下,胡譜已經有了樸素的依字行腔規范。《太古傳宗》在“有”字腔中加一音,則呈由高轉低復上揚之勢,符合依字行腔之規律,這一改動,體現了昆腔色彩。

3. 弦索入昆腔

《納書楹西廂記曲譜》是現存第一部昆曲《北西廂》全譜。葉堂費盡心力推敲聲律方成此譜,雖有考訂制譜之功,但其中吸收流行曲腔的情況并非絕無可能。此四部《北西廂》全譜,總體而言,胡譜與沈譜相似度頗高,《太古傳宗》多與前二者不同,但體現著較明顯的關聯性,葉譜則與前三者差別非常大。這是由于曲種的區別、時代的發展、撰者的制譜理念等諸多因素造成的。但是,葉堂的昆曲譜并非與弦索譜絲毫不相關。有諸多曲腔可看出其對《太古傳宗》的繼承發展,譚雄先生還在《對〈太古傳宗〉與〈納書楹曲譜〉中〈西廂記〉曲譜的比較研究》一文中選取了數支例曲進行詳細分析論證*詳見譚雄《對〈太古傳宗〉與〈納書楹曲譜〉中〈西廂記〉曲譜的比較研究》,《天津音樂學報》2006年第2期。。

除北西廂曲譜,另有一些曲子,證明了弦索直接入昆腔的事實。《太古傳宗》中尚有另一部曲譜,《太古傳宗弦索調時劇新譜》,此譜非出自湯、顧之手,而是律呂正義館編修《太古傳宗》時將當時流行的弦索調的曲腔,仿照《太古傳宗琵琶調西廂記曲譜》的體式整理刊刻。對比后世之昆腔譜及當代昆曲舞臺上的演唱,我們能夠明白地看到弦索調直接入昆腔的現象。如當代昆曲舞臺上的旦角唱工戲《思凡》《蘆林》等,唱腔與《太古傳宗》所載弦索譜相似度極高。清、戲工常唱之曲《思凡》之【誦子】【山坡羊】,《蘆林》之【駐云飛】等,對比《太古傳宗》與近人王季烈編撰《與眾曲譜》,二者曲腔幾乎完全一致。

三、戲曲受眾的傾向及其影響下的戲曲發展方向

(一)崇北到尚南——辭律到腔律

明初至明中葉,文人論曲,多重北輕南。能入弦索者為佳,若不入弦索,即便文辭典麗、意蘊悠長也不可稱佳作。至南曲之代表昆腔突起,其“盡洗乖聲,別開堂奧……聲則平上去入之婉協,字則頭腹尾之畢勻”*(明)沈寵綏:《度曲須知》,桂森齋注釋本,中國國家圖書館藏。,為聲歌家所稱道。弦索卻“調促弦繁,挪縛太緊,雖有能者,忙中多錯。”*(明)沈寵綏:《度曲須知》,桂森齋注釋本,中國國家圖書館藏。為何至明末,文人對南北曲的評價幾乎反轉呢?曲入弦索、腔諧四聲的實質究竟是什么?

1.曲入弦索——曲辭的律化要求

曲論中所謂“入弦索”是否可以簡單地理解為和弦索伴奏而歌呢?如果是這樣,為什么某些以弦索伴奏的北曲不入弦索,有的南曲卻可入呢?何良俊云:“鄭德輝雜劇,《太和正音譜》所載總十八本,然入弦索者,惟《梅香》《倩女離魂》《王粲登樓》三本。”*(明)何良俊:《曲論》,《中國古典戲曲論著集成》第四集,第6頁。后又云:“《梅香》第三折越調,雖不入弦索,然自是妙。”*(明)何良俊:《曲論》,《中國古典戲曲論著集成》第四集,第8頁。又云:“南戲自《拜月亭之外》,如《呂蒙正》‘紅妝艷質,喜得功名遂’;《王祥》內‘夏日炎炎,今日個最關情處,路途迢遙’;《殺狗》內‘千紅百翠’;《江流兒》內‘崎嶇去路賒’;《南西廂》內‘團團皎皎’、‘巴到西廂’;《玩江樓》內‘花底黃鸝’;《子母冤家》內‘東野翠煙消’;《詐妮子》內‘春來麗日長’。皆上弦索。”*(明)何良俊:《曲論》,《中國古典戲曲論著集成》第四集,第11頁。沈德符云:“(頓仁)其論曲謂南曲簫管謂之唱調不入弦索不可入譜。沈吏部所訂《南九宮譜》盛行而《北九宮譜》反無人問亦無人知矣。”*(明)沈德符:《顧曲雜言》,清李文田抄校本,中國國家圖書館藏。由此看來,情況似乎是混亂的。沒有人明確道出為何這些可配弦索,那些就不能。

另一方面,如果“入弦索”是一個簡單的音樂問題,則有如下疑問:首先,從技術層面而言,以弦索配南曲,沒有難度。在南曲曲調固定的情況下,它只是一段旋律,這段旋律用什么樂器來演奏都沒有障礙。以琵琶等樂器音域之寬,和肉嗓適應之調門,毫無問題。其次,從事實情況來看,以弦索和南曲是既存之事實。至于時人是褒是貶,牽涉審美習慣問題。故此處不是能不能入弦索的問題,而是喜不喜入弦索的問題。

由此,某曲能否入弦索并非簡單的音樂問題,而是涉及南北曲音韻格律的綜合性問題。談及南北曲高下,總涉及宮調曲律,北曲儼然成為曲律典范。那么,曲律是一種音樂上的格律嗎?答案是否定的。

早期的詞腔關系是倚聲填詞。即先有曲調,再填入文詞,做到詞與聲諧。這是一種原始樸素的文字音韻美與曲調音樂美的統一。因記錄方式的問題,許多曲調在流傳過程中失傳,而文詞卻因為書本這一載體得以保留。后來的人就將這些存世之詞進行分析總結,形成規定句式、字聲的格律譜,用以指導填詞。詞譜由此而來,曲譜亦如是。

學界已成公論的是:宮調在文人依譜制曲之后漸失去了其音樂性,違背曲律的作品確實會對其“披之于管弦”造成困難。筆者則認為,在格律譜產生的那一刻,曲律便與音樂脫軌,成為一種文體上的范式,是“文”律,而非“樂”律。

首先,在音樂上,宮調與曲牌的關系并無一定。這是將慣用方式總結梳理、人為地約定下來的文體規范。從現存戲曲文獻中,我們可以看到,元刊本及明代早期刊本都不標注宮調。可是明人論曲,卻多認為宮調有統攝曲牌的作用。所謂“宮為君,調為臣。宮可率調,調不可以帶君也”*(清)沈遠:《北西廂弦索譜》卷首,《校定北西廂弦索譜》,清刻本,中國國家圖書館藏。。這種說法當源于周德清《中原音韻》中所列“樂府三百三十五章”曲名表。朱權《太和正音譜》中宮調與曲牌的隸屬關系就本于此。然而,周德清這份曲名表中宮調與曲牌的歸屬關系,是根據大量元代北曲作品中的實際使用情況歸納總結出來的,本就來自于文本。音樂上,宮調的產生源于“旋宮”理論。即“宮”音在十二律上的位置移動,從而商、角、徵、羽的絕對音高也隨著“宮”音絕對音高的改變而改變,形成絕對音高不同的一組音階。簡單而言,這就是表示調高,如今天戲曲、歌曲演唱中所說調門。因早期南北曲確實存在“定腔”特征,故由若干支單曲組成套曲、并相對固定下來的曲牌連綴形式完全有可能存在。但是,說某支曲或某套曲一定要用某宮調來演唱,則在樂理上不通。無論自然怎樣進化、歷史怎樣發展,從元至今,人的肉嗓在生理上不至于發生翻天覆地的變化。在今天,一個非聲樂專業的普通音樂愛好者,能夠輕松地將一首音域為兩個八度的歌曲用五個不同調門演唱。只是,適合此人嗓音條件的可能只有一到兩個調門。就現存戲曲音樂譜來看,戲曲唱腔的音域通常在下尺到高工之間,不超過兩個八度。如此,曲的演唱確實會有常用的宮調,即適合人嗓音的調門,不同的人適合的調門會有區別,不同腳色所用調門區別當較為明顯。如此,宮調與曲牌間的關系,單從樂理上講,并無一定的聯系。《太和正音譜》中有“名同音律不同者一十六章”。胡周冕云:“北詞以應弦索宮調,不宜混用……然細考犯中亦有各宮相借而互用者……然此不獨西廂,元曲多有之。”宮調與曲牌本無音樂上的約束關系, 這便能很好地理解同一曲牌分屬不同宮調的現象。

其次,字數和句式在一定程度上的確受到音樂的約束,但并不嚴格,只要字句數不與例曲相去甚遠即可。詞曲中,文詞的語氣停頓,應同音樂中的“住”一致。文句與樂句統一,才不至于在演唱多音節詞時,將文意唱斷,這與為文句讀有相似之處。當樂句一定時,在文句中略微增減字數,還是容易安排合宜的。因此戲曲中多有使用襯字者,對演唱并不造成影響。但是,如果樂句內文句字數相差太遠,則很難合璧。字數太少,則難以填滿,過多增加長音或重復文句,會破壞原有美感。字數過多則音太促、詞太多,喉舌打架,無法演唱。由此,從曲辭相和的角度,音樂與字數、句式間,是一種松散的約束關系,變通空間較大。《太和正音譜》中有所謂“句字不拘,可以增損者一十四章”,便因如此。

在格律譜產生前,字聲與曲調應該只是一種原始樸素的和諧關系。若詞腔關系已達到后世昆腔中的要求,呈現一種極致的和諧,則在情理上不通。詞譜中只標平仄,仄聲包括上去入三聲,差別巨大。若是嚴格的腔詞關系,腔格不同的上去入三聲不可能都與原曲調相和。曲譜中雖然標四聲,但是不標陰陽。就平聲字而言,只讀音就有肉耳可辨的較大差異,曲調怎會通用?即使不論陰陽,曲譜中又有多處標注四聲可變通處,如某平聲字旁注明可仄,字聲相差甚遠,怎能又通用曲調?顯然,這種某字聲調可變的現象,與“又一體”現象原因相似,是由于曲譜來源于現存作品的總結,同一曲牌體式、某字字聲不同,便均列于譜上。中國的語言文字確實富有音韻美,跟音樂有異曲同工之妙,但不應該讓刻板生硬的死規定束縛了創作者的靈魂。

綜上,音樂對曲詞的約束非常小,曲律的實質是一種文體上的規范,從并不嚴苛的約定俗成的范式變為字句必嚴的規矩。與詩詞一樣,成為律化的文學,這當然更符合文人的口味。元代進行戲曲創作的大多是下層文人,而明清士大夫加入,客觀上提高了戲曲的格調,將其推向“一代之文學”的高度。因此,明清人論曲多著眼字句,較少涉及情結關目。曲從“音”轉向“辭”,文人創制的“曲律”,“音律”性減退,彰顯著“辭律”色彩。

2. 腔諧四聲——曲腔的律化

在昆腔大盛之前,因普遍采用“倚聲填詞”的制曲方式,一定程度上,曲牌存在“定腔”特征。明魏良輔云“曲須要唱出各樣曲名理趣,宋元人自有體式*這與“宮調聲情說”的理論依據截然不同。在音樂范疇,宮調表調高,與宮調聲情中所謂的曲辭語言風格并不緊密相關,有許多反例可證。而曲牌從來源來看,存在“定腔”或“定腔特征”是完全合乎情理的。。如【玉芙蓉】【玉交枝】【玉山供】【不是路】要馳驟;【針線箱】【黃鶯兒】【江頭金桂】要規矩;【二郎神】【集賢賓】【月云高】【念奴嬌序】【刷子序】要抑揚……”*(明)魏良輔:《曲律》,《中國古典戲曲論著集成》第五集,第6頁。魏良輔改良昆山腔,創制新腔,要求五音須從四聲。昆曲開始新的字腔關系——依字聲行腔。即曲腔走向與字聲走向相一致,不同字聲有了相對固定的腔格。依字行腔的具體規則,已有諸多前賢做過陳述總結,此處不作展開。需要注意的是,這是一種與倚聲填詞完全不同的做法。從音樂創作的角度而言,一是先譜曲后填詞,一是先作詞后制曲。如果文詞與曲調追求和諧統一的關系,則一定程度上,后序工作需要受到前序工作的制約。依字行腔其實是對于曲腔的律化。據此規范制曲的過程是:先作詞,再點板(根據文意確定節奏),然后根據詞中每個字詞的四聲來譜曲。這一過程告訴我們,譜曲的過程完全是根據這段曲文中具體的文詞來進行的。旋律依據字詞的四聲,再對過腔接字進行藝術的處理;樂“住”之處可以根據詞中的停頓、韻腳等自由地安排。這段曲文是否符合格律,無關緊要。戲曲史上,“格律”與“辭采”之爭未曾停歇,許多佳作因偶有違律便被詬病、竄改。但事實上,這些違律的作品有太多在后世被廣泛傳唱。正是這種依字行腔的腔律,將這些不合律的作品從嚴格的文體格律中解放出來,為曲律的松動提供了可能。

明中葉后,曲壇呈現北衰南長的趨勢,與經濟文化中心的南移不無關系。經濟的繁榮必定推動文藝的繁榮,群眾對娛樂消遣活動的需求也相應增長。從明代戲曲作者的地域分布來看,江南地區戲曲作家數量統領全國。商業、文化活動等事宜的頻繁往來,將文藝風尚帶至北方,是以全國范圍內,南曲勢頭都盛于北曲,以至后世之弦索,都是名北而非真北。而需要指出的是,壓倒北曲的南曲,已不是早期的南戲,而是經過了文人改良(很多是江南文人)的南曲。地域因素起到推動作用的同時,戲曲發展的內部要素仍是主要原因。從重北輕南,到以昆腔為宗,實質是從曲辭的律化轉向曲腔的律化。

(二)戲曲受眾的傾向與戲曲發展走向

戲曲的受眾包括戲曲所有的傳播對象。然而,戲曲地位的提高有賴于文人的參與。正是文人總結、提倡、制定種種規范,它才能成為文人賞玩的藝術品,能夠被提到等同于“樂府”的地位,甚至在清代進入官方的視野。戲曲無論是劇本創作還是聲腔藝術,它的發展變化過程無不取決于文人的干預方式。掌握話語權的士人階層是影響,甚至決定戲曲發展走向的受眾群體。因此,談及戲曲受眾的審美傾向,主要還在于社會精英階層的審美旨趣。

論曲之高下,北高南下到南高于北,看似欣賞者的傾向發生了變化,實際上卻體現著恒定性——全方位的精致化。在古代,戲曲是難登大雅之堂的文藝形式,無法擺脫依附文人的命運。在文化系統中占有一席之地,才有可能生存發展。它存在精雕細琢的空間,才禁得起文人的賞玩。曲律作為文體的規范固定之后,眾人都承認并已經從主觀上盡量按此規范寫作,文人的關注點自然轉向腔辭關系的細致玩味。明代多格律譜,卻鮮有音樂譜,而至清代,尤其是清中葉至晚清民國時期,戲曲工尺譜的數量急劇增加,一方面當然因為工尺譜本身的發展趨于完善,另一方面正是由于腔律嚴格,準繩有定,故而需要“定”譜,這與明代格律譜的涌現情況是如此相似。從曲律到腔律,律化是一貫的追求,審美傾向并未發生變化,只是精致化的對象發生了轉移。

當下,大部分戲曲劇種的發展方向仍受到精英階層審美情趣的影響。無論是古代的士人階層還是今天的精英階層,其對文化藝術的要求總是內容深刻化、形式精致化。當代戲曲,在文體、曲腔都律化到極致后,已沒有多少空間能夠去開拓。在要求深刻內涵的同時,則轉向細致地雕琢戲曲的方方面面,追求一種全方位的極致美。目前的戲曲分工極細,就戲曲院團工作人員而言,便有編劇、導演、演員、樂隊、唱腔設計、音樂設計、服裝設計、造型設計、舞美設計、燈光師、音響師、化妝師、道具師、場務等等,每一類工作的從業人員都需經過專業的訓練方可勝任。

上文已提到,曲腔的律化給文律松動帶來可能。當代戲曲發展,腔律松動已是不爭的事實。戲曲的發展方向仍舊把握在精英階層手中。雖然市場因素也是不可忽視的重點,但隨著民眾整體素質的提高,觀眾的審美也趨于精英化,追求戲曲各分支的精致化仍是受眾不變的傾向。以辭律來詬病南曲,以腔律來批評北曲,都是戲曲發展中追求精致化必不可少的過程。這一過程告訴我們,總結規律,成為規范,是為創作而服務,但它如果成為束縛,當然應該適當地打破。同樣的,在今天,戲曲要發展,定會在各方面進行新的嘗試。因此,在戲曲發展的階段,我們不當急于否定新的事物。在一次次大膽的探索中,一次次與其他藝術的碰撞中,可能會再現新的火花,登上新的高峰。