氣幕送風(fēng)交通指揮臺(tái)夏季熱環(huán)境CFD模擬

呂潔 呂慧潔 孫成才

沈陽工業(yè)大學(xué)建筑與土木工程學(xué)院

現(xiàn)有室外交通指揮臺(tái)以簡(jiǎn)易平臺(tái)和帶有遮陽的指揮臺(tái)居多,僅有少數(shù)指揮臺(tái)進(jìn)行了空調(diào)設(shè)計(jì)安裝;夏季炎熱、冬季寒冷且處于粉塵含量較大的交通十字路口,對(duì)于交通指揮員無疑造成潛在的身體健康問題。本文所研究的氣幕送風(fēng)交通指揮臺(tái)是將分體空調(diào)應(yīng)用于指揮臺(tái)中,并應(yīng)用了一種新的送風(fēng)口,即氣幕送風(fēng)口,意在在人體周圍形成一層看不見的空氣幕,阻擋外界有害氣體的同時(shí)向工作人員輸送空調(diào)新風(fēng)。其中,氣幕送風(fēng)口是根據(jù)風(fēng)幕機(jī)的原理而設(shè)計(jì)的,空氣幕是利用條狀噴口送出具有一定速度、一定溫度和一定厚度的幕狀氣流,用于隔斷其他氣流[1]。為了確定氣幕送風(fēng)空調(diào)的運(yùn)行參數(shù),以保證輸送的新風(fēng)既能滿足工作人員的需要又能形成一層透明的隔斷以阻擋外界空氣流場(chǎng),本文對(duì)氣幕送風(fēng)交通指揮臺(tái)的空氣流場(chǎng)進(jìn)行了CFD三維數(shù)值模擬,分析氣幕送風(fēng)交通指揮臺(tái)在送風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行情況下周圍空氣流場(chǎng)和溫度場(chǎng)的分布規(guī)律,調(diào)整影響氣流偏離的運(yùn)行參數(shù),根據(jù)人體舒適性指標(biāo)提出較為可行的氣幕送風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行方案。

1 材料與方法

1.1 交通指揮臺(tái)原型

該交通指揮臺(tái)位于沈陽市市區(qū)(41.44°N,123.27°E),沈陽市夏季最多風(fēng)向?yàn)镾W,夏季室外平均風(fēng)速2.6 m/s,夏季空氣調(diào)節(jié)室外計(jì)算干球溫度為31.4 ℃。交通指揮臺(tái)外圍尺寸為2.5 m×2.5 m×2.7 m,屬于全開放式。氣幕送風(fēng)風(fēng)口位于人體頭頂正上方,初步模擬設(shè)定氣幕送風(fēng)風(fēng)口尺寸為1.56 m×1.56 m,風(fēng)口寬度為0.02 m。

1.2 幾何模型

1)交通指揮臺(tái)模型

模型采用與實(shí)際交通指揮臺(tái)等比例創(chuàng)建,坐標(biāo)原點(diǎn)設(shè)置在水平地面指揮臺(tái)中心位置,以水平地面為XOY平面,豎直向上為Z軸的正方向,為簡(jiǎn)化模型,忽略頭頂設(shè)備間內(nèi)的復(fù)雜系統(tǒng),只保留氣幕送風(fēng)風(fēng)口。將室外環(huán)境設(shè)置為20 m×20 m×2.7 m的密閉空間,一側(cè)為室外送風(fēng)入口,其他側(cè)為自由出流面。采用非結(jié)構(gòu)化四面體網(wǎng)格,經(jīng)過網(wǎng)格無關(guān)性檢測(cè)后,確定最大網(wǎng)格尺寸為50 mm,氣幕送風(fēng)風(fēng)口最大網(wǎng)格尺寸為1 mm,送風(fēng)側(cè)面最大網(wǎng)格尺寸為50 mm,人體表面最大網(wǎng)格尺寸為5 mm,網(wǎng)格單元總數(shù)量為824573個(gè),三維幾何模型如圖1所示。

圖1 交通指揮臺(tái)的幾何模型

2)人體模型

人體自身散發(fā)熱量,人的存在對(duì)于交通指揮臺(tái)空氣流場(chǎng)的模擬有一定的影響,將人體模型與實(shí)際人體等比例創(chuàng)建并置于計(jì)算模型中,對(duì)于準(zhǔn)確模擬空氣流場(chǎng)至關(guān)重要。本文根據(jù)沈陽市成年男子平均身高等比例創(chuàng)建了人體3D模型,考慮到人體的表面細(xì)節(jié),如鼻子、眼睛等細(xì)小部位在劃分網(wǎng)格時(shí)較為困難,同時(shí)考慮到這些細(xì)小部位對(duì)于交通指揮臺(tái)空氣流場(chǎng)影響較小,在不影響計(jì)算精度的前提下,本研究忽略了這些細(xì)小部位,人體3D模型簡(jiǎn)化及模型網(wǎng)格如圖2所示。

圖2 人體模型簡(jiǎn)化及模型網(wǎng)格

1.3 數(shù)學(xué)模型

指揮臺(tái)空氣流場(chǎng)內(nèi)氣體的流動(dòng)要遵循物理守恒定律,基本的守恒定律包括:質(zhì)量守恒定律、動(dòng)量守恒定律、能量守恒定律及組分守恒定律[2]。在此次模擬中,不考慮空氣流場(chǎng)中的組分變化,將空氣簡(jiǎn)化為不可壓縮牛頓流體、定常流動(dòng)。

1.4 邊界條件

1)氣幕送風(fēng)口入口邊界

在模擬過程中,設(shè)定氣幕送風(fēng)口為速度入口(velocity inlet)邊界,送風(fēng)速度初步設(shè)置為5 m/s,此后逐漸增加,送風(fēng)溫度初步設(shè)定為20 ℃,通過計(jì)算初步設(shè)置湍流強(qiáng)度為3.9%,水力直徑為0.158。

2)室外環(huán)境邊界

模擬選定時(shí)間為沈陽市夏季13∶00,將室外環(huán)境模型一側(cè)設(shè)置為速度入口(velocity inlet)邊界,室外溫度設(shè)置為31.4℃,風(fēng)速為2 m/s,湍流強(qiáng)度為3.3%,水力直徑為4.7577;其他側(cè)設(shè)置為自由出流(outflow)邊界,流量比重(flow rate weighting)設(shè)置為0.333。

3)人體表面散熱邊界

在模擬過程中,人體屬于熱源,邊界類型設(shè)置為壁面(wall)邊界,采用固定溫度法設(shè)置表面溫度為31 ℃。

4)其他邊界

將地面、指揮臺(tái)表面等均設(shè)置為壁面(wall)邊界,采用固定溫度法設(shè)置各邊界的表面溫度。因本模擬結(jié)構(gòu)特殊,人體正上面設(shè)有2.5 m×2.5 m的遮陽設(shè)備,夏季一天之中較熱的時(shí)間段內(nèi)基本不會(huì)使陽光直射到人體表面,因此本次模擬暫不考慮太陽輻射相關(guān)模型。本次模擬僅考慮了送風(fēng)風(fēng)速對(duì)人體舒適度的影響,對(duì)于溫度的研究還不夠充分;在構(gòu)建模型時(shí),忽略了人體表面和室外大環(huán)境下的諸多影響因素,在模擬結(jié)果上存在一定的誤差。

1.5 數(shù)值求解

本文采用Fluent 14.0軟件進(jìn)行數(shù)值模擬,在模擬過程中,采用RNG k-ε湍流模型,采用基于有限體積的離散方法,壓力-速度耦合選用SIMPLE算法,動(dòng)量與湍流動(dòng)能選用一階迎風(fēng)格式。收斂條件設(shè)置為流動(dòng)方程相對(duì)誤差為10-3,能量方程相對(duì)誤差為10-6。

2 結(jié)果與分析

2.1 空氣流場(chǎng)和溫度場(chǎng)模擬結(jié)果

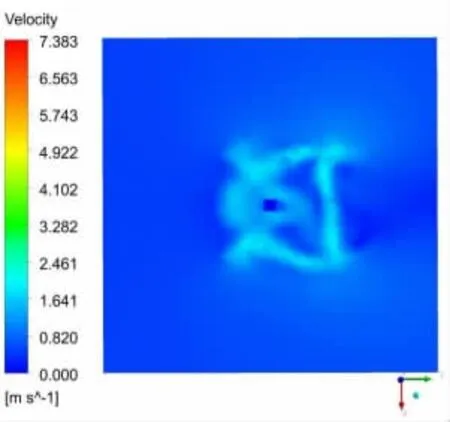

本文在五組送風(fēng)參數(shù)下,分別對(duì)指揮臺(tái)的空氣流場(chǎng)和溫度場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬,即送風(fēng)溫度不變時(shí),送風(fēng)風(fēng)速分別設(shè)置為 5 m/s,6 m/s,7 m/s,8 m/s,9 m/s。通過數(shù)值模擬,分別得到不同送風(fēng)條件下交通指揮臺(tái)的速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)。以氣幕送風(fēng)風(fēng)速為7 m/s的模擬結(jié)果為例,x=0截面和z=2.1 m截面(人頭部位置)交通指揮臺(tái)空氣速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)如圖3~6所示。

圖3 x=0截面空氣流場(chǎng)速度云圖

圖4 x=0截面溫度場(chǎng)云圖

圖5 z=2.1 m截面速度場(chǎng)云圖

圖6 z=2.1 m截面溫度場(chǎng)云圖

2.2 人體周圍環(huán)境處理結(jié)果

在得到流場(chǎng)分布圖后,分別對(duì)人體周圍2 m內(nèi)流場(chǎng)的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行處理和分析。以其中一組模擬結(jié)果為例,分析結(jié)果顯示,當(dāng)氣幕送風(fēng)風(fēng)速為7 m/s,送風(fēng)溫度為20℃,外界環(huán)境大氣壓為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓101325 Pa,平均室外風(fēng)速為2 m/s,溫度為31.4℃時(shí),z=2.1 m高度即人體頭部大約所在平面高度人體周圍2 m范圍內(nèi)溫度和風(fēng)速變化如圖7~8所示。根據(jù)圖7~8可清楚的看到人體周圍2 m范圍內(nèi)各點(diǎn)的風(fēng)速和溫度值,并通過對(duì)模擬結(jié)果的處理,得到固定范圍內(nèi)的平均風(fēng)速和平均溫度,應(yīng)用于后續(xù)對(duì)人體舒適性的研究。

圖7 x=0,z=2.1 m人體周圍兩米范圍內(nèi)空氣溫度變化曲線

圖8 x=0,z=2.1 m人體周圍兩米范圍內(nèi)空氣流速變化曲線

2.3 人體舒適性分析

本研究所示的交通指揮臺(tái)及指揮臺(tái)工作人員均處于室外大環(huán)境下,沒有設(shè)置圍護(hù)結(jié)構(gòu),屬于室外開放式交通指揮臺(tái)。目前國內(nèi)外有關(guān)室外環(huán)境舒適性的研究比較少,且大多應(yīng)用現(xiàn)有室內(nèi)舒適性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),例如PMV和PPD等不適用于室外的穩(wěn)態(tài)環(huán)境舒適性評(píng)價(jià)指標(biāo)[3]。由于室外氣候復(fù)雜多變,非穩(wěn)態(tài)變化程度較強(qiáng),舒適性問題比室內(nèi)復(fù)雜[4]。因此本文所研究的室外交通指揮臺(tái)下的人體舒適性分析不能應(yīng)用現(xiàn)有室內(nèi)舒適性評(píng)價(jià)指標(biāo),而應(yīng)該應(yīng)用新的舒適區(qū)及評(píng)價(jià)指標(biāo)。

目前已探明影響人體熱舒適的室外熱環(huán)境因素主要包括空氣溫度、太陽輻射、風(fēng)速和濕度[5]。近年來,國內(nèi)外大量學(xué)者對(duì)各地區(qū)室外熱舒適進(jìn)行了實(shí)測(cè)研究和統(tǒng)計(jì)分析,并應(yīng)用熱感覺投票TSV、熱舒適投票TCV和熱可接受度投票TAV來作為室外熱舒適的評(píng)價(jià)指標(biāo)。國內(nèi)學(xué)者皇甫昊等[5]通過對(duì)長沙市等眾多典型公共場(chǎng)所進(jìn)行為期兩年的測(cè)試與調(diào)查,收集有效樣本8150份,通過一元回歸對(duì)TSV、TCV和TAV三者之間的關(guān)系進(jìn)行相互定量化分析,并選取熱感覺投票作為最根本反應(yīng)主觀熱反應(yīng)的指標(biāo),采用多元線性回歸的方法建立了夏季各環(huán)境因素對(duì)熱感覺的影響關(guān)系模型,如式(1)所示:

式中:TSV為熱感覺投票,采用ASHRAE7點(diǎn)標(biāo)度,即-3冷,-2涼,-1稍冷,0熱中性,+1稍暖,+2暖,+3熱;Ta為空氣溫度,℃;Ah為絕對(duì)濕度,mg/L;Ws為風(fēng)速,m/s;Tga為黑球溫度與空氣溫度之差,℃。

綜合比較上述研究成果,綜合分析地區(qū)和季節(jié)因素,本文選用皇甫昊等研究的熱舒適夏季預(yù)測(cè)模型,即夏季舒適性預(yù)測(cè)模型作為本文人體舒適性研究的依據(jù),從而選定氣幕送風(fēng)的各項(xiàng)參數(shù),確定較為可行的空調(diào)運(yùn)行方案。由于該交通指揮臺(tái)所處室外環(huán)境復(fù)雜多變,且本文研究目的在于改善人體的舒適度使其避免因高溫天氣而產(chǎn)生身體不適等問題,因此分析結(jié)果使TSV值保持在不大于+2即為符合人體舒適性要求。

以氣幕送風(fēng)風(fēng)速為7 m/s,送風(fēng)溫度為20 ℃,外界環(huán)境大氣壓為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓101325 Pa,平均室外風(fēng)速為2 m/s,室外溫度為31.4 ℃條件下的模擬結(jié)果為例,應(yīng)用式(1)進(jìn)行熱舒適計(jì)算。計(jì)算結(jié)果顯示,在z=1.7 m高度下,人體周圍兩米內(nèi)平均溫度為28 ℃,平均風(fēng)速為0.564 m/s,絕對(duì)濕度為17.8mg/L,黑球溫度與空氣溫度之差按照2.5 ℃計(jì)算得出的TSV約等于1.07;在z=2.1 m高度下,人體周圍兩米內(nèi)平均溫度為28.6 ℃,平均風(fēng)速為0.86 m/s,絕對(duì)濕度為18.37 mg/L,黑球溫度與空氣溫度之差按照2.5 ℃計(jì)算得出的TSV約等于1.13。因此,該條件下心臟水平高度和頭部平均水平高度的熱感覺投票TSV均接近于+1稍暖的標(biāo)度,距離暖和熱的標(biāo)度有較大的距離,說明該氣幕送風(fēng)參數(shù)滿足本次研究的設(shè)計(jì)要求。

應(yīng)用上述方法,本研究對(duì)五組送風(fēng)風(fēng)速條件下的模擬結(jié)果進(jìn)行了舒適性計(jì)算,室外條件不變,計(jì)算結(jié)果如表1所示。

表1 不同送風(fēng)風(fēng)速下的TSV值

通過對(duì)五組模擬結(jié)果的計(jì)算和分析,根據(jù)本次研究設(shè)定的人體舒適性要求,在送風(fēng)溫度20 ℃情況下,選定最終較為可行的送風(fēng)風(fēng)速為不小于7 m/s,在此運(yùn)行參數(shù)下,人體心臟周圍兩米范圍內(nèi)平均風(fēng)速不小于0.564 m/s,平均溫度不小于28 ℃;人體頭部?jī)擅追秶鷥?nèi)平均風(fēng)速不小于0.86 m/s,平均溫度不小于28.6 ℃;熱感覺投票TSV值均接近+1稍暖的評(píng)價(jià)指標(biāo),滿足本次設(shè)計(jì)的要求。

3 結(jié)論

本文對(duì)氣幕送風(fēng)交通指揮臺(tái)夏季運(yùn)行條件下空氣流場(chǎng)和溫度場(chǎng)進(jìn)行了三維數(shù)值模擬,并對(duì)數(shù)值模擬結(jié)果進(jìn)行了后處理和人體舒適性分析,得出以下結(jié)論:

1)在沈陽夏季工況條件下,應(yīng)用氣幕送風(fēng)交通指揮臺(tái)可改善工作人員的舒適度,調(diào)節(jié)人體周圍的空氣溫度,達(dá)到降溫解暑的效果;

2)在室外溫度31.4 ℃,平均風(fēng)速2 m/s條件下,以氣幕送風(fēng)溫度20 ℃,送風(fēng)風(fēng)速不小于7 m/s作為氣幕送風(fēng)空調(diào)的運(yùn)行參數(shù)可滿足人體對(duì)周圍空氣風(fēng)速和溫度的要求;

3)氣幕送風(fēng)氣流受到外界環(huán)境影響較大,在流動(dòng)過程中逐漸衰減且偏向室外風(fēng)速方向,到達(dá)人體下肢高度時(shí)基本完全偏離人體。