磁流變阻尼器的磁源問題的技術綜述

摘 要:磁源猶如磁流變阻尼器的"心臟",為磁流變材料提供流變變化的動力。通常采用外部電源進行線圈勵磁的方式提供磁源,這是最基本的也是最通用。但是該方法受到斷電、環境等影響。本文從永磁和自供能方面,梳理了專利文獻中磁流變阻尼器的磁源的技術手段。

關鍵詞:磁源;永磁;自供能;壓電;磁電

1 引言

磁源猶如磁流變阻尼器的“心臟”,為磁流變材料提供流變變化的動力。通常采用外部電源進行線圈勵磁的方式提供磁源,這是最基本的也是最通用。然而,外部電源有時候并不可靠,最常見的斷電、極端的地質災害,如地震等,會導致失去電源供應,無法為磁流變阻尼器中磁流變介質提供必要的磁場;另外,對于野外的建筑等環境中,直接獲得外部電源也比較困難。

針對上述技術問題,在目前的專利文獻中,存在如下解決問題的技術手段:(1)在磁流變器件中引入永磁體,通過永磁體提供磁源;(2)由于被控結構處于振動環境中,將其振動能轉換為電能供給磁流變阻尼器,實現自供能,這可使控制系統擺脫對外部電源的依賴,將有助于解決磁流變控制系統附加設備造成的問題。

本文將從上述方面對磁流變阻尼器的磁源問題進行梳理。

2 磁源-永磁體

永磁體也稱硬磁材料,是一種經外部磁場飽和充磁后,長期保持自身磁性的一種特殊磁性材料[1]。

常見的永磁材料:釹鐵硼(NdFeB)永磁體。

對于永磁體作為磁源,不需要額外配置外部電源,不需要線圈,避免了線圈產熱問題,一直能夠提供磁場,防止磁流變介質沉降。

在美國科學家Jacob Rabinow提出磁流變效應時,其申請的專利中就采用了永磁體作為磁源為磁流變液提供磁場,是采用“永磁體”提供磁場的鼻祖。1951年,Jacob Rabinow在專利文獻US2575360 A中提出在磁流變器件中采用永磁體提供磁場。

1998年,美國LORD公司的CHRZAN M. J.等人在專利文獻WO9839577 A1中采用永磁體提供磁場。

2005年,中國湖南大學的陳政清在專利文獻CN1632345 A中提出永磁調節裝配式磁流變阻尼器,包括外管和內管,在內管內還設有螺桿,螺桿上固設有磁鋼。

2007年,中國浙江大學的唐志峰在專利文獻CN101225864 A中提出采用永磁體、磁軛、磁流變介質和軟磁體構成輸出磁回路,不需要驅動線圈和外部電源,即可實現被控結構振動機械能向磁場能的轉換。

2012年,日本的KYB株式會社的齋藤啟司等人在多篇專利文獻WO2012172961 A1、WO2012172963 A1、WO2012172963 A1中提出磁體部的永磁體具有沿著缸體的外周而成的內周形狀,環狀構件由磁性體形成、配置在永磁體的外周側。

2016年,韓國仁荷大學的CHOI等人在專利文獻KR20160133754 A中提出采用永磁體提供磁場,避免勵磁線圈的使用。

3磁源-永磁與外部電源復合

將永磁引入外部電源供電的結構,既能保持勵磁線圈的便于控制的優點,又能夠防止失電后磁場消失,磁流變液無法進行流變變化的缺陷。

1997年,德國的Wulff 等人在專利文獻US5632361 A中提出通過永磁體提供偏置磁場,與勵磁線圈提供的磁場共同作用。

2003年,奧托?博克保健有限公司在專利文獻US2003187517 A1中提出在活塞中構成磁路,該磁路通過永磁體 和活塞構成。

2005年,中國重慶大學在專利文獻CN1603651 A中提出活塞式磁場發生器的永磁體置于電磁線圈中,電磁線圈中的電流為雙向。

2010年,美國的德爾福(DELPHI)的Nehl 等人在專利文獻US2010089711 A1中提出通過永磁體提供偏置磁場,與勵磁電流共同作用。

2011年,因文圖斯工程有限公司在專利文獻WO2011076415 A2中提出鐵心的徑向內部區域由NdFeB組成而徑向外部區域由鋁鎳鈷合金組成,鐵心部分地由固定的永磁體并且部分地由可變永磁體組成。

2017年,專利文獻CN107084221 A中提出可記憶磁路結構,活塞軸上依次套有釹鐵硼永磁體和鋁鎳鈷永磁體,永磁體組的外側設有線圈,線圈位于導磁活塞內或減振器導磁殼體的側壁上;在減振器導磁殼體與導磁活塞之間充有磁流變液。

4磁源-自供能

由于磁流變阻尼器處于振動環境中,因此,將其受到的振動轉化為能量為阻尼器提供電源也是專利申請的重要分支。

對于磁流變阻尼器,振動能量的收集技術主要有兩種方式:壓電方式和磁電方式。

(1)壓電式集能:

在振動環境中,壓電材料發生形變,使相對的兩個材料表面產生等量的異號電荷,并且所生成的電荷總量與壓縮力或者拉伸力成正比,這種由材料形變產生電能的現象叫做壓電效應,可以應用于振動能量的采集。

(2)磁電集能:

基于法拉第電磁感應定律原理進行能量轉換:閉合回路在磁場中作切割磁感線運動,會在回路中形成電流,產生電能。這種方式主要采用直線直流電機或旋轉電機結構。

因此,根據上述集能方式,自供能磁流變阻尼器主要分為壓電式自供能磁流變阻尼器和磁電式自供能磁流變阻尼器。

4.1壓電式自供能磁流變阻尼器

2003年,美國Tanner在專利文獻US2004226788 A1中提出采用壓電集能裝置收集船體振動能為磁流變阻尼器供電。

2010年,韓國KOREA ADV INST SCI & TECHNOLOGY在專利文獻KR20100007252 A中提出在磁流變阻尼器中設置壓電裝置。

2011年,中國嘉興學院的蔣學爭在專利文獻CN102278410 A中提出無需外接電源的磁流變減振器,通過壓電堆實現能量轉換。

2011年,哈爾濱工業大學的關新春團隊在專利文獻CN102168459 A中提出基于壓電自集能的磁流變隔震裝置,其包括壓電發電裝置,壓電發電裝置產生電能,壓電發電裝置的電流輸出端連接在磁流變阻尼器的電流輸入端。壓電發電裝置采用壓電堆結構、懸臂梁結構或者剪切型壓電發電結構。

2016年,西安科技大學的寇發榮團隊在專利文獻CN105508495 A中提出一種饋能式磁流變彈性體車輛減振裝置及其控制方法,活塞桿的中部套裝有多個壓電模塊和多個磁流變彈性體。

4.3 磁電式自供能磁流變阻尼器

2004年,Cho和Lee在專利文獻KR100416398 B1中提出智能被動磁流變控制系統的概念,該系統包括磁流變阻尼器和內置電磁換能裝置。電磁換能裝置由永磁體和感應線圈組成,永磁體來回往復運動,將機械能轉化為電能供給磁流變阻尼器勵磁線圈。如下圖所示。

2007年,中國湖南大學的陳政清在專利文獻CN101086179 A中提出自供電磁流變智能減振系統,將結構振動的傳感器與磁流變阻尼器的供電電源集成到小型永磁式直流電機上。

2008年,美國的Choi和Wereley在專利文獻US2008053763 A1中采用彈簧振子結構作為電磁集能裝置,提出一種自供能磁流變阻尼器永磁體相對活塞振動并切割感應線圈產生電能供給阻尼器勵磁線圈。

2009年,中國重慶大學的余淼在專利CN101550982 A中提出一種自供電磁流變阻尼器,由葉輪、碟形磁電換能器和密封裝置組成,可將內部流體能轉化為電能,用于阻尼器內部狀態監測無線傳感模塊的能量供給。

2012年,中國香港中文大學的廖維新和陳超在專利文獻CN102374255 A中將集能、速度傳感和磁流變單元集成為一個器件,提出了一種自供電、自傳感的磁流變體阻尼器,永磁體動子與活塞桿固定在一起,而感應線圈則固定于阻尼器外缸筒上。根據法拉第定律,永磁體動子隨活塞桿運動在定子感應線圈內產生感生電動勢供給磁流變單元勵磁線圈。

2017年,韓國的現代集團的RHEE EUN JUN在專利文獻KR20170113781 A中提出在外套筒內壁上設置感應線圈,在內套筒外壁上設置永磁體,通過感應產生電流。

4.4 壓電式與磁電式復合自供能磁流變阻尼器

2011年,中國嘉興學院的蔣學爭在專利文獻CN102287474 A中提出自供電自感應磁流變阻尼器,包括永磁體、電磁線圈、和壓電電極、壓電片,電能信號控制模塊。實現壓電和磁電共同作用實現自供能。

2016年,西安科技大學在多篇專利文獻CN105351431 A、CN106286685 A 、CN107585066 A中提出通過壓電模塊和電磁感應單元實現自供電。

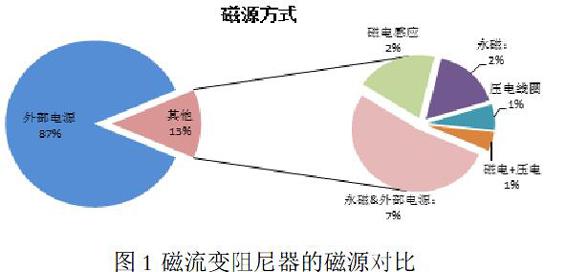

5 磁流變阻尼器的各種磁源對比

對于磁流變阻尼器的磁源,采用外部電源進行線圈勵磁的技術手段,其專利文獻數量占據了大部分(參見圖1),這種方式的優點在于便于調節,但是受斷電、地質災害影響,存在磁流變阻尼器失效的問題,且受制于野外等使用環境。

對于永磁體作為磁源的技術手段,其能夠保持穩定的磁場,不需要配備專門的供電系統,地震電源中斷時仍能正常工作,提高了設備的安全性;不受使用環境影響;省掉了線圈,體積減小;避免了供電線圈產熱的問題。但是磁場強度不易調節。

對于永磁體和外部電源復合磁源的技術手段,既能夠保持穩定的磁場,又便于調節。失電情況下,通過永磁體產生固定磁場,可使阻尼間隙處保持一定的磁場強度;得電情況下,通過調節電流大小和方向,可使線圈中產生的磁場與永久磁鐵產生的磁場方向相同或相反,起到同向增強磁場或異向消弱磁場的作用。[2]

對于自供能的磁源,不需要額外的電源輸入設備,大大地降低了應用成本,特別適用于空間有限和供電不便的應用場所,如:大型建筑和橋梁等;綠色環保、節約能源,不受外部環境影響,但是該種方式使得阻尼器的結構比較復雜。

6 總結

從專利文獻角度出發,對磁流變阻尼器中磁源問題進行了梳理。從永磁體磁源、自供能磁源方面,梳理了各個階段專利文獻中記載的技術手段。希望能夠為企業的專利挖掘、專利戰略提供一定幫助,也希望能夠為高校的研究方向提供一點點指引。

參考文獻:

[1] 宋后定, 陳培林. 永磁材料以及應用[M]. 北京: 機械工業出版社. 1984: 7-11。

[2] 華東交通大學. 一種采用永久磁鐵和雙線圈進行復合控制的磁流變閥:2015, CN204610973U [P].2015-09-02.

[3] 黃永虎. 自感知自供能磁流變阻尼器及其控制系統研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2015.

作者簡介:

馮連東(1979-),男,碩士,審查員,主要從事機械領域的發明專利實質審查工作。