運河之端華服韻科技“蓮”動新時尚

近日,“流動的文化——大運河文化帶非遺大展暨第四屆京津冀非遺聯展”在北京全國農業展覽館舉辦。作為知名老字號服裝品牌,北京雪蓮集團有限公司受邀參展。

雪蓮此次展覽的主題為“運河之端華服韻科技‘蓮動新時尚”,通過藝術展陳設計和創新視覺演示,將雪蓮百年企業發展脈絡、傳統圖案元素數字化設計,非遺文化符號的產品開發以及羊絨全品類生活場景展陳進行整合呈現。富有視覺沖擊力的歷史墻、人機互動科技演示的古老紡車、虛擬視覺體驗非遺緙絲技藝操作和動態視覺AR演示等精心布置的展位,都吸引了諸多觀眾的駐足。

作為2015-2017年連續三年入選“中國品牌500強”排行榜的雪蓮,正秉持歷史和發展中凝煉出的時代精神,不斷煥發出新的活力,實現新的綻放。

全聚德 掛爐烤鴨 北京市

烤鴨是北京最著名的菜肴,古稱燒鴨子、爐燒鴨、南爐鴨等。全聚德創始于清同治三年,創辦人為楊全仁。該店制作的掛爐烤鴨系以果木為燃料,優質北京填鴨為原料,將鴨坯掛在特制烤爐中明火烤制而成。全聚德掛爐烤鴨技藝由宰燙、制坯、烤制、片鴨4道工序31個環節組成,被列為北京特產之首該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

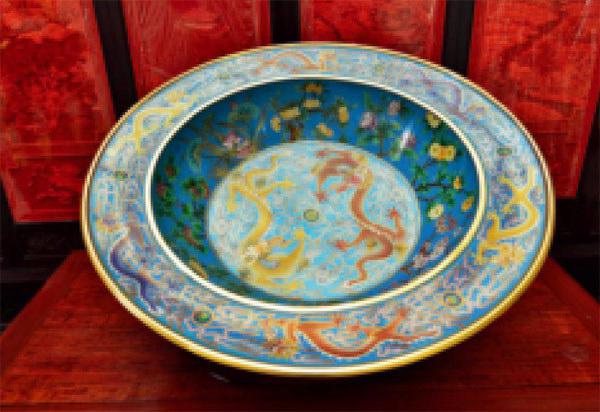

景泰藍 北京市

景泰藍制作技藝又名“銅胎掐絲琺瑯”,因成熟于明景泰年間,故名“旦泰藍”。其技藝是用銅作胎,將細銅絲扎扁后以手工制成各種圖案,掐、焊、粘在胎體上,再施琺瑯釉料,經過燒制、磨光、鍍金等多道工序最后制作出成品。景泰藍制品造型典雅,紋樣繁縟,色彩富麗,具有宮廷藝術的特點,給人以“圓潤結實、金光燦爛的感受,有很高的藝術價值。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

北京宮毯 北京市

北京宮毯,又名官坊毯,因舊時專為宮廷所用而得名。北京宮毯織造技藝,需要使用專業設備機梁以及專用的工具和量具,其技藝可分為抽絞地毯織造和拉絞地毯織造兩種類型,其工藝流程包括剪毛、紡紗、染紗、繪制、上經、拴絞、打底、結扣、過緯、片毯、洗毯、剪活等環節。北京宮毯制作精良、圖案精美、雍容華貴,是北京富有地域特色和宮廷特色的手工藝制品。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

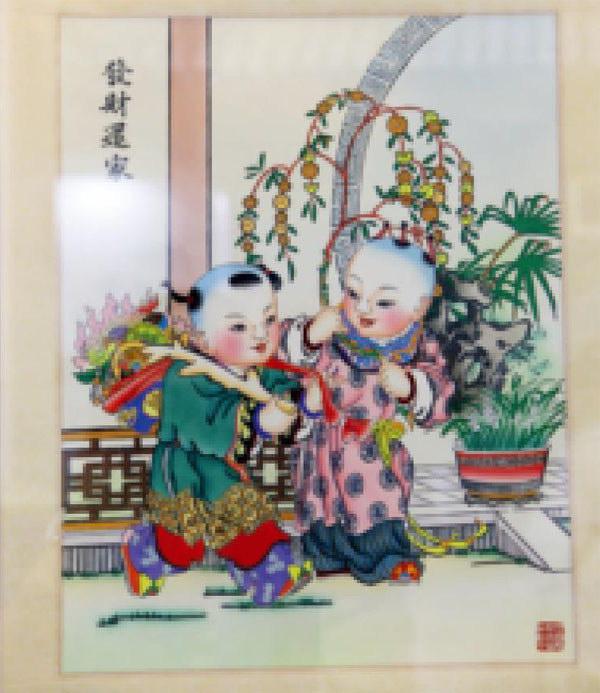

楊柳青木板年畫 天津市

楊柳青木版年畫是我國北方年畫的代表品種,被譽為中國民間的“百科全書”。產生于明朝永樂年間,時稱“家家會點染,戶戶善丹青”。楊柳青木版年畫采用刻繪結合的手法,刻工精美、繪制細膩、人物生動、色彩典雅。其題材廣泛,內容豐富、構圖飽滿、寓意吉祥、雅俗共賞。楊柳青木版年畫的造型方式和藝術風格汲取了中國工筆重彩畫和民間版畫的精華,筆法細膩、色彩艷麗、題材豐富、生動有趣。因其“勾、刻、印、繪”工藝復雜精到而具有較高的藝術欣賞價值。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

泥人張 天津市

“泥人張”彩塑發源于道光年間,自張明山先生首創,流傳至今已有200年歷史。泥人張彩塑真實地刻畫出人物性格、體態;追求解剖結構,夸張合理,取舍得當;用色敷彩,典雅秀麗。泥人張彩塑適于室內陳設,一般尺寸不大,約40厘米,可放在案頭或架上。它所用的材料是含沙量低無雜質的純凈膠泥,經多道工序,反復砸揉而成的“熟泥”。后經藝術家手工捏制成型,自然風干,再施以彩繪。“天津市泥人張世家繪塑老作坊”以父傳子受的形式傳承,是專業從事彩塑創作與銷售的家族企業,藝傳七世,代有名家。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

濰坊風箏 山東省

濰坊風箏興于明初,盛于清代的乾隆年間。風箏種類早期以明代板子為主,后逐步形成了以硬翅風箏為主、長串“蜈蚣”為最、軟翅風箏為巧、筒子風箏為奇的體系。濰坊風箏以造型合理、色彩鮮艷、起飛平穩、富有民間鄉土氣息自成一家。內容上借助神話故事和花鳥瑞獸、魚蟲等來表達美好愿望,形式上以象征、寓意表現主題,以概括、簡練塑造形象。濰坊風箏在中國風箏史上占有重要的地位,該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

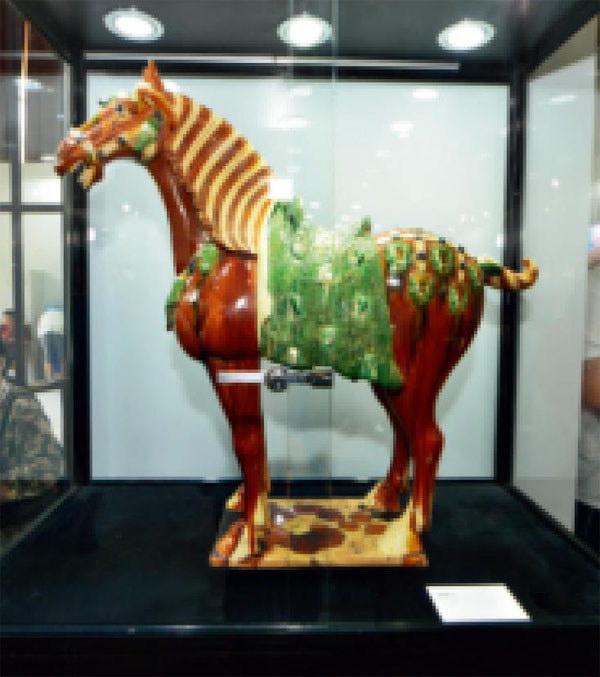

唐三彩 河南省

唐三彩是唐代彩色釉陶藝術品的總稱,其釉色以黃、綠、白三色為主。其種類以人物、馬匹、駱駝、器皿等最具代表。唐三彩的眙料以當地出產的白色高嶺土為主。燒制上采用二次燒成法,先讓雕塑坯胎成型干燥,而后入窯,以1000℃以上的溫度素燒;再施以各種釉料,入窯釉燒,燒成溫度約在900℃左右。唐三彩釉屬低溫透明釉,在燒制過程中,釉料融化后會自然垂流,相互浸潤,產生獨特的藝術效果。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

毛猴 天津市

毛猴制作工藝產生于清朝同治年問。初始,是出現于中藥鋪中。蟬蛻、辛夷、白芨和木通等幾味中藥稱“猴料”,家長買“猴料”給小孩粘猴玩,漸漸成了逢年過節的一個傳統。毛猴本身材料簡單,工藝不復雜,主要在于創作者精巧的構思、奇特的想象。毛猴著裝、表情、動作細致入微,與真人無異。場面布局更是還原了真實的民俗空間,極具欣賞價值。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

歙硯 安徽省

歙硯為中國四大名硯之一,其主要生產制作地和成名地在古徽州歙縣,故稱歙硯。歙硯問世在漢、晉時期,唐代名聲日盛。歙硯石質具有“石質堅潤,紋理縝密,貯水不涸,發墨如油”的特征,宜于書畫、研磨。歙硯天然生有神奇色彩的星暈紋理,雕刻講究因材施藝,天然造化。作品集書法、繪畫、雕刻、裝幀于一體,具有很高的藝術價值和收藏價值。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

龍泉青瓷 浙江省

龍泉青瓷以瓷質細膩、線條明快流暢、造型端莊渾樸、色澤純潔斑斕而著稱于世,其“粉青”、“梅子青”厚釉瓷,淡雅、含蓄、敦厚、寧靜,是中國古典審美情趣的表現。龍泉青瓷傳統燒制技藝是以當地瓷土、紫金土、石灰石和石英等為原料,以手工拉坯成型技術、家傳配料方法,用窯爐高溫(1310℃左右)燒制青瓷的一種傳統手工技藝,具有制作性、技能性和藝術性特征。該項目已入選聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”。

西湖龍井 浙江省

西湖龍井茶源于唐,聞于宋,名于明,盛于清,揚于今,素以“色綠、香郁、味甘、形美”而著稱于世。西湖龍井茶茶區的先民和傳承者通過長期的生產實踐,逐漸形成了選育良種、勤耕栽培、精細采摘的工藝流程,特別是在炒制過程中摸索出了一套具有鮮明技術特色的炒制手法即西湖龍井茶炒制“十大手法”——抓、抖.搭(透)、拓(抹)、捺、推、扣、甩、磨、壓。這一整套種植、采摘、炒制的工藝充分展示著茶農的睿智和豐厚的文化內涵。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

蘇繡 江蘇省

蘇繡是我國四大名繡之一。早在三國時期就有關于蘇繡制作的記載,在隋唐時期已奠定基礎,宋元時出現9種刺繡針法,明代繡品多采用文人畫稿,形成精細雅潔的獨特風格。蘇繡可用精、細、雅、真來概括,山水能分遠近之趣,樓閣俱顯深邃之體,人物則具瞻眺生動之情,花鳥能現綽約親呢之態,細致的針法可以將山水、閣樓、花鳥表現得生動而真實,在視覺上能使人產生以假亂真的錯覺。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

蔚縣剪紙 河北省

蔚縣以剪紙聞名。蔚縣剪紙又稱“窗花”,已有200多年的歷史。初始圖案多為花卉一類的吉祥紋樣,后融入年畫以及當地雕刻刺繡花樣等藝術形式的特色,形成了特有的風格。蔚縣剪紙以構圖飽滿、造型生動、色彩絢麗、工藝奇特的藝術風格獨樹一幟。其題材廣泛,內容繁多,主要以戲曲人物、花卉、臉譜為主。它以陰刻為主,陽刻為輔,陰陽結合,用多色點染彩繪。其主要工藝流程為設計底樣、撒粉子、熏樣、訂活兒、悶活兒、刻制、點染上色、揭活兒等。該項目已入選聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”。

蘇扇 江蘇省

蘇扇包括絹宮扇、折疊扇、檀香扇等,制作風雅娟秀,世稱“雅扇”。蘇扇生產始于南宋,元、明兩代名家輩出,制作愈見精良,至清朝時達到鼎盛時期,成為向朝庭進呈的貢品。蘇扇集諸多工藝于一身,包括造型、裝裱、雕刻、鑲嵌、髹漆等工藝,將山水、花鳥、人物濃縮繪描,手藝精湛,休閑雅致。該項目已列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

后記:文化興則國運興,文化強則民族強。文化自信是一個國家、一個民族發展中更基本、更深沉、更持久的力量。沒有高度的文化自信,就沒有文化的繁榮興盛,就沒有中華民族的偉大復興。大運河記錄了厚重壯美的中國歷史文化,體現了中華民族的勤勞智慧。這里展覽的非物質文化遺產贓著大運河文化不斷交流和相互融合的發展過程,展示了新時代色彩斑斕、歷久彌新的大運河文化。

通過參觀展覽,希望您能夠走近大運河、了解大運河、熱愛大運河,不斷增強文化自信。讓我們共同保護好、傳承好、利用好非物質文化遺產,在全社會營造保護文化遺產的良好氛圍下,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,共同講好中國故事,傳播好中國聲音,共筑中國夢。