李志剛 雕漆一種震撼人心之美

郭嘉

因為熱愛和無法割舍,他幾十年如一日地堅持著雕漆這項古老的手工技藝。他不僅自己在雕漆上有著非凡成就,也因為肩負的責任和義務,他不辭辛勞的培養年輕人,為這項技藝的傳承盡自己最大的力量。他說自己喜愛那種古樸莊重而內蘊沉靜的紅,有一種震撼人心的美。他就是北京市非物質文化遺產項目代表性傳承人,“第七屆中國工藝美術大師”,雕漆大師——李志剛。

紅色是中國的吉祥之色、喜慶之色。中華民族對這種顏色的喜愛,從七千年前河姆渡的朱漆木碗就已經開始了。在隨后的歷史煙云中,對紅色崇拜日益深厚,朱雀、朱顏、朱門……無論是在神話傳說中還是在現實生活中,都成為一種美好的象征。而帝王決定天下蒼生命運的批示,被稱為“朱批”,傳國玉璽使用的也是“朱泥印”。紅色,已經成為我們永不褪色的民族記號。

因此,當雕漆出現在歷史舞臺時,它那明麗奪目而不艷俗、熱烈濃郁而不失潤澤、古樸莊重而內蘊沉靜的紅,瞬間就震撼了所有人,成為最能代表中華民族的中國紅。其紋飾精美考究、色澤光潤、形態典雅,大漆獨有的色澤、質感和富有立體感的畫面襯托出熱烈而沉靜的華貴氣質,有著震撼人心的藝術效果。

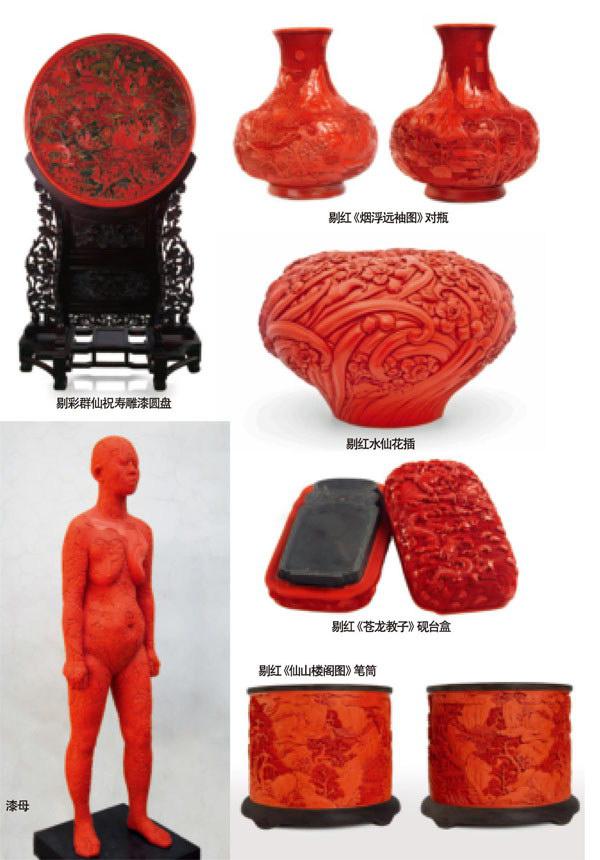

作為雕漆大師李志剛也深愛著這項古老的工藝。在位于北京市昌平區的工藝美術高級技工學校里面的李志剛雕漆工作室內,到處顯現著紅色的景象,地上和展架上擺放著一件件雕工精細、構圖生動、層次豐富、色彩鮮麗、紋飾繁縟而富有動感的雕漆作品。

雕漆的原材料是從漆樹上割取下來的淺灰白色液體樹汁,看似經濟實惠,其背后卻裹挾著世上最珍貴的一種成本:時間。李志剛說“雕漆工藝品有很嚴格的標準,就拿髹漆這道工序來說,就不是一般的繁瑣。一件合乎標準的雕漆藝術品,要在胎體上刷15毫米左右的漆才能進行雕刻。一般來說,1毫米厚的漆要刷17遍。為了保證產品能夠久經歲月也不開裂,每一遍刷上去的漆,都只能在室內自然陰干,不能烘干或者曬干。天氣好的時候,每天最多也只能刷兩遍漆。所以一件好的作品從設計到完成需要一年以上的時間。”

“我喜歡雕漆,因為它是一項慢工出細活的工藝。”

1965年李志剛出生于北京,從小就喜歡畫畫的他13歲的時候拜老師學習山水畫。長大之后他考入職業高中雕漆班。“我原以為雕漆就是繪畫藝術里的雕塑,但真正接觸之后才發現,兩者根本不是一回事。”李志剛笑著說道,“剛開始真是稀里糊涂進入這個行當,但后來發現雕漆還挺有意思,就這樣堅持了幾十年。”

畢業之后,李志剛被分配到雕漆廠從事設計工作,雖然工作很艱苦,但是他很開心能夠從事這項技藝。“20世紀80年代是工藝美術行業比較輝煌的一段時間,當時的雕漆廠從業人員達幾百人。不過90年代市場萎縮嚴重,我的很多同學都轉行了。因為我在雕漆廠從事設計,有自己創作的空間,能夠在這個過程中找到樂趣,所以就留了下來。”李志剛說道。不過90年代末,因為企業改制,很多都解散了。李志剛坦言因為自己從80年代初就一直從事這個行業,也因為自己太喜歡了,不舍得放棄雕漆,于是成立了自己的工作室,繼續進行雕漆的創作。

提起自己設計過的雕漆作品,李志剛向我講述了他為澳門回歸設計的國禮《花好月圓》。“1999年澳門回歸,政府征集國禮,當時并沒有確定要用漆器。任務下到當時的工美公司,我當時的設計理念是把北京的園林與澳門的園林融合在一起,以家園為主題進行創作,幾十家企業經過好幾輪競標,最終我的作品《花好月圓》被選中,可能當時評委看重其中的現代理念。這給了我很大的鼓勵,促使我不斷追求新的創作空間。雕漆的現代設計作品與生活結合得很緊密,不僅具有功能性,還能夠傳世。”

“成為大師,我覺得自己要擔當的責任更大了。”

很多人評價李志剛是個很能堅守技藝的人,但他卻說自己只不過是堅持了喜歡的東西。“無論這項技藝能否帶給我殷實的生活,但我知道始終堅持喜歡,就是對自身最好的發展。”

也因為他對雕漆技藝幾十年如一日的堅持,在今年他也如愿獲得了“第七屆中國工藝美術大師”的稱號。對于自己獲得的這項殊榮,李志剛坦言評大師對于從事工藝美術方面的人來說是一個目標。“因為既然從事這個行業,肯定要拿到這個行業最高的榮譽,才能體現出你對這個職業的敬畏。我從2005年開始評北京市的大師,一級一級評下來,—直到今天,其實是對自己—直以來的堅持的一個認可。不過成為大師之后,我覺得要擔當的責任也更大了。因為你要做出更好的、更精的、更有代表性的、更有創新性的作品,才能對得起大師這個稱號。其實更多的是壓力,但更要有擔當、有責任,考慮的事情可能會更多。所以同時這也是對我的—種鞭策,要對得起這份榮譽。”

而為了這次評選,李志剛做了充分的準備。“這次我申報的三樣作品都是實用漆,包括家具、文房(筆筒和硯臺),都是能使用的,有功能性的。用傳統技藝表現—種形式,讓人們去使用它,通過使用來了解工藝,然后拉近工藝與人之間的關系。通過巧思表現人工的、技藝的雕漆之美,還要有中華民族傳統的符號、元素。因為在我看來傳統是根,不能丟。沒有根、沒有文化的作品會少了氣韻。尤其作為北京有代表性的雕漆,一定要有皇家的氣韻,因為“燕京八絕”都是宮廷的技藝。所以我們既要保留這種皇家的氣韻,又要有地域的特色、技藝的特色。再一個就是適宜,就是通過什么形式、什么方式跟生活發生關系、和人發生關系。所以我這次送的作品應該符合這次評審的標準。因為現在評大師,我想肯定也是需要我們這些大師把精湛的技藝帶到當代,具有時代性,創造時代的經典。”

“雕漆的傳承應該融入更多的現代理念。”

說到李志剛最具代表性的作品,就不得不提《漆母》了,這也是他最為喜愛的作品之一。其實去過李志剛工作室的人,一進屋就會被眼前的這座哺乳期婦人形象雕漆作品所吸引。李志剛說:“這件作品上有三層代表不同時代意義的紋飾,最底層的云紋,代表7000年前漆器出現時的滄桑、悠遠,令人不可捉摸;中間的卷草紋早在盛唐時期就已流傳開來,代表著唐朝的繁榮、富貴;最上層的玄式現代紋,寓意時間的車輪將漆器藝術從7000年前帶到了今天,使人們一覽雕漆的曲折身世。在婦人一側乳房部位還繪以舒暢流水紋,如同母親的乳汁哺育了中華民族的子孫萬代。”

當我問及李志剛創作《漆母》的初衷時,他略微思考了片刻,說道:“漆器是從海拔3000多米的崇山峻嶺中流出來的乳白漆液制成,其哺育了幾千年來一代代漆器藝術家的創作。為了追溯源自于河姆渡的漆文化,表達對‘漆發自內心的崇敬,探索漆器藝術發展的新方向,我創作了這件作品——《漆母》。目的就是為了通過哺乳期婦人的形象來警示傳統手工藝人。材料才是我們創作的源泉,我們要懂得珍惜自然所賦予的材料。同時,也喚醒全社會對漆文化的關注。”

李志剛不僅是雕漆大師,同時也是北京市級非物質文化遺產項目代表性傳承人。因為身上肩負著傳承的責任,他在北京市工藝美術高級技工學校開設了雕漆專業,注重培養年輕人,培養他們的文化修養、美術功底,在通識教育的基礎上再進行技藝的傳承。“現在學院式的培養方式,打破了學徒制和家族傳承的限制,注重綜合能力、文化底蘊和藝術修養。我們采用在博物館等地方進行開放式教學,主要是為了提升學生的綜合能力,開闊他們的眼界。”李志剛坦言雕漆的發展方向,還是要看當代需要什么,“我覺得年輕人最清楚當代需要什么,更理解當代需求。所以雕漆的傳承應該融入更多的現代理念。”

采訪接近尾聲,當我問他,您如何理解“工匠精神”時,李志剛說:“當代生活方式的雷同和單一使得人們的精神世界匱乏,傳統文化與人們的生活漸行漸遠。如今提倡‘工匠精神主要是為了讓生活更多元,以豐盈大眾的精神生活。‘工匠精神其實已經提了很多年,不過真正的工匠本身并不過于注重精神,而是自己對職業的一種態度、一種生活方式。這種態度感染了周邊的人,大家認為藝人具有‘工匠精神。很多人問我是怎么堅持下來的,在我看來,我并不是靠精神堅持下來的,因為我喜歡雕漆,喜歡執著于此,能夠從中得到樂趣。幾十年的雕漆生涯,它早已成為了我生活中不可分割的一部分。”