基于構面偏差法的商業模式測度方法

王炳成,馮月陽,王 俐 ,張士強,2

(1.山東科技大學 經濟管理學院,山東 青島 266590;2.濟南大學 商學院,濟南 250022)

0 引言

商業模式創新作為實現發展的重要手段之一,學者們對其進行了較多研究,主要集中于商業模式創新的產生與定義[1-3]、商業模式創新的類型[4-7]、商業模式創新途徑[8,9]與商業模式創新的前因與影響研究等方面。

不難看出,當前學者的研究主要關注于如何進行商業模式創新,但從管理的角度看,商業模式創新的程度不同,其對應的管理策略也要相應的改變,但當前的研究中還缺乏關于商業模式創新度的研究[10-13]。本文擬運用構面偏差法構建一種商業模式創新的測度方法,并以加工制造型企業為樣本,詳細闡述測量步驟,以期豐富商業模式創新的研究,并為管理實踐提供依據。

1 構面偏差法的基本原理

構面偏差法,也稱為型態偏差法,由Venkatraman(1989)[14]提出。在運用構面偏差法時,測量指標能夠根據研究的需要自行確定,方法簡便且易于操作,原理科學,國外學者多將其運用至匹配研究中。

構面偏差法的基本原理為:假設組織有理想型態的存在,通過比較樣本的實際型態與理想型態間的距離值,確定樣本的實際類型。其中,距離值通過歐幾里得距離進行計算,距離越小,代表企業的實際型態越接近于此距離所對應的理想型態。樣本實際型態與理想型態的歐氏距離計算公式為

在運用構面偏差法對距離值進行測度時,需解決兩個主要問題,分別為理想型態的建構及實際型態與理想型態距離的計算。具體步驟如下:

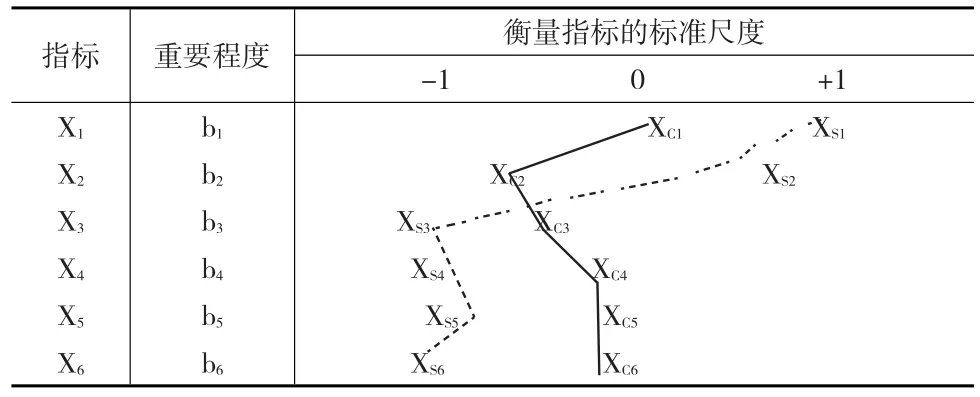

(1)理想型態的建構

構建理想型態時首先應確立測度指標,也即確定哪些要素適合對商業模式創新度進行判別;在確立判別指標后,需對各個構面的標準尺度賦值,形成可供判別的理想型態。本文以-1,0,1構成測度體系的標度,三個值分別代表低、中與高。例如,當某一構面在商業模式某一創新程度中的值比在其他創新程度中的值低,則以-1表示,0與1的涵義同理。具體原理如表1所示,表中實線代表實際型態,虛線代表理想型態。

表1 構面偏差變項模式

(2)實際型態與理想型態距離的計算

首先對各測度指標的觀測值進行Z分數的計算,帶入歐氏距離公式中,所得dj值便是實際型態與理想型態的距離值;其次通過對樣本企業不同商業模式創新程度下的歐氏距離進行比較,獲得的最小距離值所對應的型態便是樣本企業商業模式創新程度所處的階段。

2 測量模型構建

2.1 商業模式創新測度測量指標的選取

根據Linder和Cantrell(2000)及其他學者的研究成果,本文將商業模式創新分為五類:薄弱型(指商業模式創新的程度總整體而言較低)、挖掘型、調整型、擴展型與全新型。

在此基礎上,根據商業模式的構成要素選取商業模式創新的測度指標。在過去的研究中,Amit和Zott(2012)[15]將商業模式的構成分為內容、結構與治理3個方面;Dubosson-Torbay,Osterwalder和 Pigneur(2002)[16]認為商業模式的構成主要涉及到產品創新(價值主張、目標市場、能力)、顧客關系(得到顧客的感覺、品牌、服務顧客)、基礎管理(資源/資產、活動和流程、合作伙伴網絡)與財務方面(收入、成本、利潤)。具體要素從3~12個不等,且根據不同的研究方法與研究視角,最終識別的要素內容也有所差別。

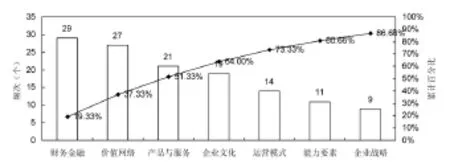

借鑒過往學者的研究成果,本文運用內容分析法對商業模式的構成要素進行統計、整合與歸類,并將出現頻率較多的要素歸納如圖1所示。由圖1可知,雖然目前對商業模式構成要素的研究并未取得統一,但財務金融、價值網絡、產品與服務、企業文化、運營模式、能力要素與企業戰略獲得了學者們的普遍認可,出現頻率占據商業模式構成要素的前列。且7個要素經企業高管人員及戰略管理專家的評價,認為能夠較好地解釋一個企業的商業模式。因此,本文最終選取以上7個指標變項,對企業的商業模式創新進行測度與分析。

圖1商業模式構成要素歸納

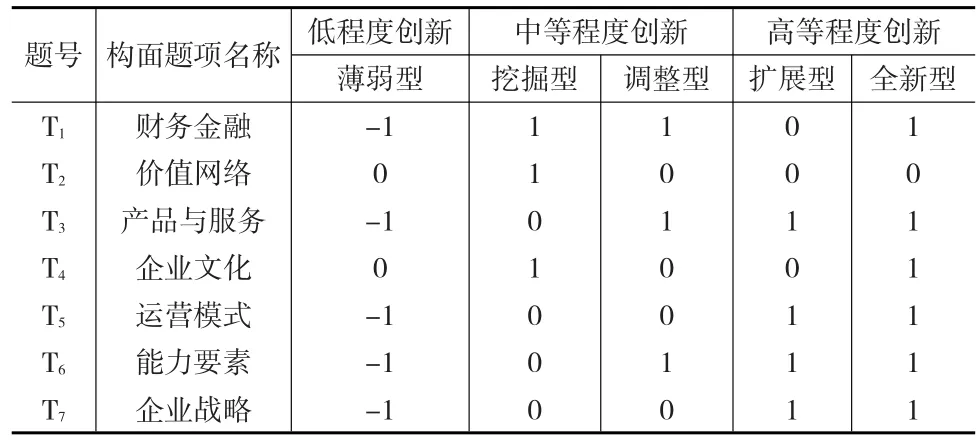

2.2 商業模式創新度理想型態的確立

為使研究過程及結果更為可靠,商業模式創新測度標準的制定實行專家打分制,專家組成員由三位研究方向為企業戰略管理的教授與三位企業高層管理人員組成。各指標標準的設置經六位專家共同商討后確定,最終結果如表2所示。

表2 商業模式創新測度指標變項的標準尺度表

3 應用實例

3.1 問卷調研與樣本的描述性統計

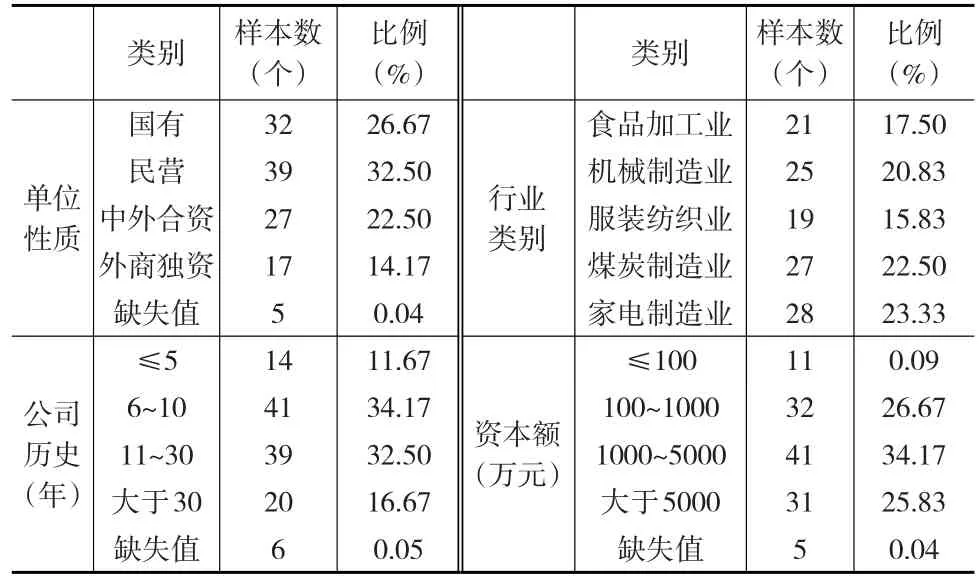

本文以加工制造業為對象進行調研,具體包括食品加工業、機械制造業、服裝紡織業、煤炭制造業與家電制造業等,每家企業請一位高層管理人員進行問卷的填答。調研于2017年5月進行,共調研了135家企業,獲得有效問卷120份,問卷回收率為88.9%,樣本情況如表3所示。

表3 樣本的描述性統計

3.2 樣本企業實際型態值的獲取

首先通過的探索性因子分析將問卷中的不同題項進行歸并,并進行信度、效度檢驗,在各項測量標準均達到要求的前提下,運用各指標對應題項的平均值作為樣本企業的實際型態值。

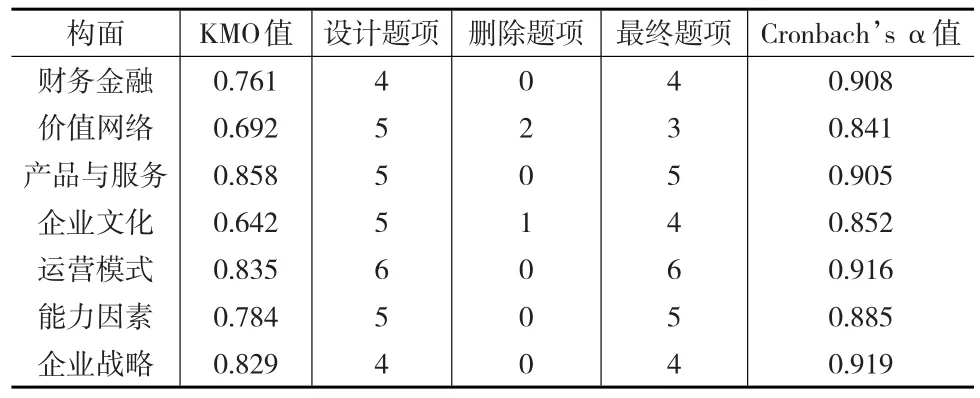

3.2.1 探索性因子分析

首先對收集到的有效樣本數據進行探索性因子分析,以確立測度指標的構成。通過計算得出各指標變項的KMO值如表4所示,均達到了因子分析的要求,說明問卷適合進行因子分析。因子分析表明,選取的7個變項均能作為商業模式創新測度的有效指標,且子問卷中所保留的最終題項能夠較好地對各個指標進行解釋。

表4 因子分析及信度分析表

3.2.2 信度與效度分析

對各個指標變項的問卷進行信度分析,得到Cronbach’s α值見表4最后一列。可以看出,各構面的信度系數均大于0.8,達到了理想水平(吳明隆,2009)。另外,問卷所涉指標與各指標的測量內容均根據過往學者研究所得,并經專家及企業高管人員協助修正,具有一定的內容效度。

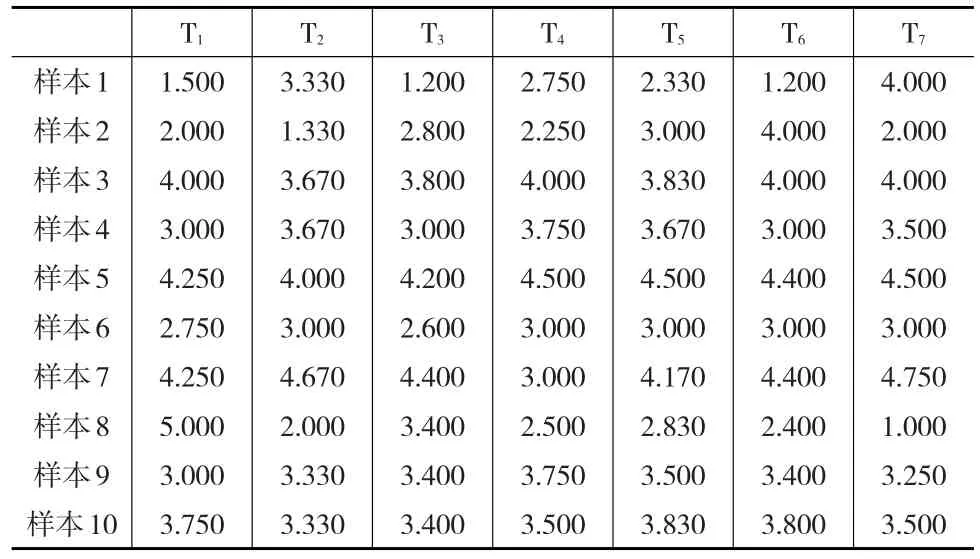

3.2.3 指標變項平均值計算

因子分析及信度、效度分析在達到要求的基礎上,可求取構成指標變項的相關題項平均值。首先,利用各構面所保留的題項值求得各樣本企業商業模式創新測度指標的均值;其次,通過各樣本企業每一指標的均值,計算所有樣本企業各個商業模式創新測度指標的總均值。

以樣本企業1的第一個指標財務金融為例,根據均值與標準差的計算公式,求得樣本企業1財務金融變項的均值(t代表題項個數),各指標的具體結果如表5所示。經計算,所有樣本企業的財務金融變項均值為,標準差 σT1總=1.049 ,其他指標及其他樣本企業的指標均值同理可得。

表5 樣本數據表(部分)

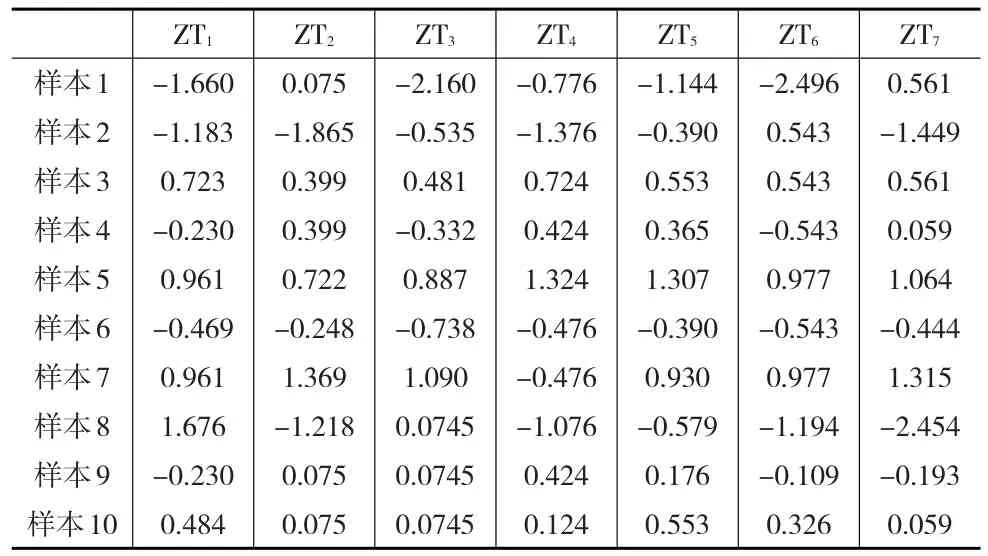

3.3 樣本各構面的Z分數計算

仍以樣本企業1的第一個指標變項財務金融為例,對Z分數的計算進行說明。根據Z分數的計算公式(i代表企業數),求得Z分數為-1.660。樣本1其他指標及其他樣本企業不同商業模式創新度型態下各指標所對應的Z分數值同理可得,將所獲數據結果匯總如表6所示。

表6 樣本數據的Z分數表(部分)

3.4 商業模式創新實際型態與理想型態的歐氏距離計算

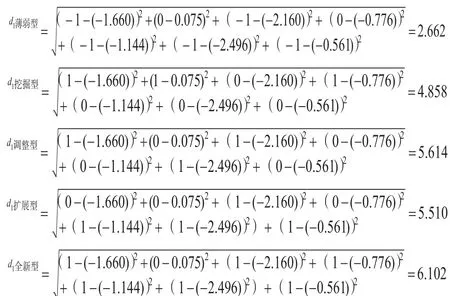

根據歐氏距離的計算公式,將表5與表6中的數據代入,獲得各個樣本企業在不同商業模式創新度下與對應理想型態的距離值。仍以樣本1為例,計算其五種商業模式創新度型態下的距離值。

3.5 樣本企業商業模式創新程度的判別

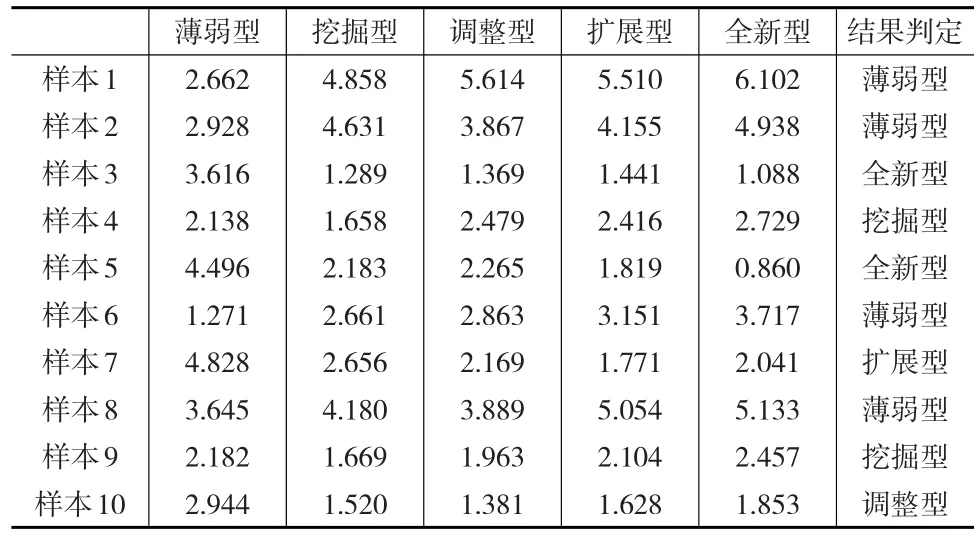

其他各樣本在五種商業模式創新度型態下的距離值計算原理同樣本1的計算,最終,本文獲得各樣本的距離值如表7所示。利用計算結果判別各樣本企業所處的商業模式創新度階段,具體的方法是尋找五種商業模式創新度理想型態下的最短距離,該距離所對應的商業模式創新度型態便是樣本企業商業模式所處的創新度階段。例如,從表7中可以發現,樣本企業2的五種距離值分別為2.928、4.631、3.867、4.155與4.938,最短距離為2.928。因而,樣本企業2的商業模式創新程度為薄弱型。同理可得其他樣本企業的商業模式創新程度如下頁表7最后一列所示。

運用本文提出的方法,對收集到的樣本企業的商業模式創新度進行計算與統計,最終得到所有樣本企業的商業

表7 各樣本商業模式創新度的判別(部分)

模式創新程度如表8所示。

表8 企業商業模式創新度判別結果表

由判別結果可知,商業模式處于薄弱型創新與挖掘型創新的樣本企業仍居多數,分別為總樣本的35%與25.83%。這在一定程度上說明,雖然目前諸多加工制造業在努力進行商業模式創新,但大多舉措并未取得相應的成效,其原因可能在于商業模式創新測度方法的缺失,致使企業難以判別自身商業模式及行業內其他企業商業模式的創新程度。也應注意到,有39.16%的樣本企業的商業模式創新程度達到了中等偏上的水平,這些企業的商業模式值得創新程度較弱的企業學習與借鑒。其中有8.33%的樣本企業處于全新型創新的階段,說明目前在傳統加工制造業中也存在著高創新。同時,此結果也與Rothwell和Gardener(1989)所提出的“在所有創新中,可能只有10%的創新屬于激進式創新”這一觀點相符,間接證明了測量方法的可信性。

4 結論

商業模式創新作為企業,特別是加工制造企業實現轉型升級,全面建設工業4.0的關鍵,無論對學術界、企業界或是政府、國家都具有十分重要的意義。針對當前商業模式創新度測量方法缺失的現狀,本文將構面偏差法應用于加工制造企業商業模式創新程度的判別中。在參考過往學者研究的基礎上,確立了商業模式創新測度指標體系及理想型態,從理論上對構面偏差法如何應用于此模型進行闡述的同時,運用120家企業的實際調研數據,對其實際操作步驟進行了說明。120家樣本企業商業模式創新度測量的具體結果分別為:薄弱型占35%,挖掘型占25.83%,調整型占18.33%,擴展型占12.50%,全新型占8.33%。研究過程表明,構面偏差法是一種易于操作、簡潔明了、具有實用性的測量方法。