太原市建設路3號地塊規劃設計實踐

賈 麗 娜

(太原市城鄉規劃設計研究院,山西 太原 030001)

0 引言

為了提升太原市景觀環境,推進城市有機更新,2014年10月太原市政府提出對太原市建設路兩側進行劃片改造,共分為19個地塊,現就對建設路3號地塊(北辰—市政工程公司片區)規劃設計進行分析。建設路3號地塊(北辰—市政工程公司片區)的規劃任務:地塊西側建設鄰里中心,東側設置地下停車庫,地上布置廣場。

1 用地現狀分析

建設路3號地塊(北辰—市政工程公司片區)用地規劃項目,位于太原市北大街及建設北路交叉口的西北角處,用地西面為現有住宅新開巷小區,北面為現有住宅。用地范圍東西長約107 m,南北寬約48 m,呈多邊形,凈用地面積3 734.89 m2(約5.6畝)。地塊內西側為空地,東側為一個小型廣場,整個地塊內地形平坦,地貌簡單,易于開發建設。該地塊用地性質為商業及廣場用地。

3號地塊北側及西側為現狀住宅樓,南側為高層酒店,現有廣場上活動的多為老人和小孩,地塊的設計內容為鄰里中心和廣場,服務對象即為周圍居民。

基地現狀分析:

1)基地西側緊鄰1層平房,注意與現有建筑的防火間距和施工間距。

2)基地北側有一棟7層住宅樓,注意滿足現有住宅樓的日照要求。

3)基地東側緊鄰建設北路,可設置人行出入口。

4)基地南側緊鄰北大街,可設置人行和機動車出入口。

2 項目概況

該地塊凈用地面積3 734.9 m2(約5.6畝),總建筑面積5 174.1 m2,地上建筑面積2 071.6 m2,地下總建筑面積:3 102.5 m2。容積率0.55,項目建成后將成為引領周邊區域的綜合性鄰里中心。建筑層數:3層(地下1層),高度:12.4 m。建筑功能主要為商業、公共服務、閱覽書畫、活動休閑,地下為停車庫,建筑外部為一小型休閑廣場,建筑與廣場緊密結合共同為人們服務。

3 設計思路——鄰里中心與廣場有機結合

本次設計重點,最大化發揮該地塊的使用效率,考慮建筑體量,設計廣場及其他休閑空間。提高廣場及建筑的使用率,使人們有意愿進入此空間同時滿足各種人群的需求。

該地塊的功能主要有兩部分:

1)鄰里中心,設置多種功能的空間,服務周邊居民;

2)中心廣場,提供休閑健身場所。如何使兩者緊密結合滿足各自功能又不互相侵占影響對方,是考慮重點。該設計引入了“丘陵地貌,層層退臺”的設計理念,本設計以自然的“丘陵地貌”為設計元素,經過提煉、整合、演變,最終形成層層退臺的建筑形態,蜿蜒的深入地塊。通過層層退臺,建筑的屋頂設置綠化和硬化,使屋頂也成為廣場的一部分,建筑像從廣場上生長起來,與廣場有機結合在一起。

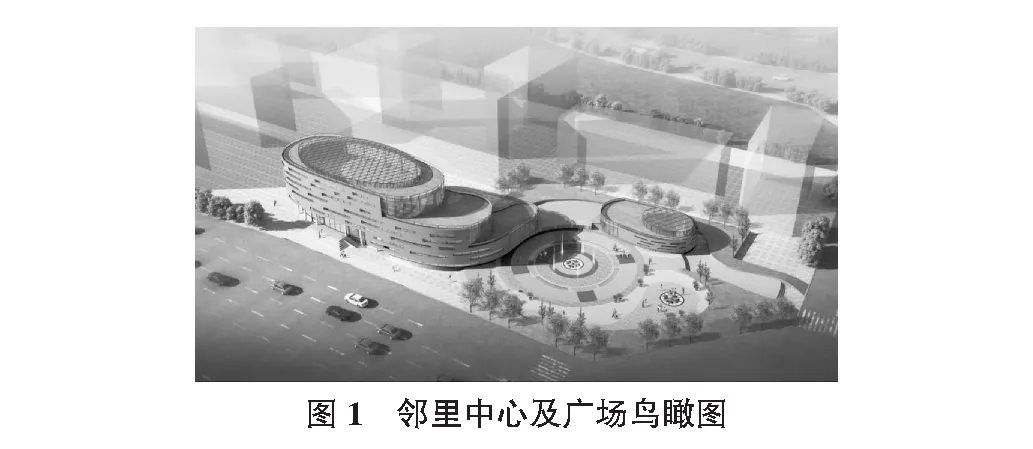

建筑與廣場的形態由最初的分別位于地塊的東西兩側的“分離”形態,逐步演變成建筑開始延伸將廣場包住的“圍合”形態,最后演變成建筑從中間斷開將廣場引入的“穿插”形態。為了使鄰里中心具有協調于自然的建筑體量,并能更好的與廣場相結合,我們使建筑和廣場相互圍合和穿插,穿過建筑可以進入廣場,通過廣場也可以進入建筑。建筑和廣場有機的融合在一起,建筑將廣場半包圍,在中間打開一個口,既可以使北側的景觀滲入廣場,也可以使廣場顯得更加開闊。設計中盡量減小建筑的體量,并將建筑置于廣場北側,增加廣場的開闊度,又將建筑的內容融入進廣場,豐富了廣場的功能。建筑形態也是考慮曲線的、自然的、有機生態的形態,盡量與廣場及自然景觀相結合(如圖1所示)。

鄰里中心和廣場用地位于市中心交叉路口,具有集散、聚會、休閑、娛樂、健身等多種功能,需將地塊進行合理劃分,故將建筑和廣場劃分為:

1)中心廣場區。

解決人們的日常健身活動,同時具有集散功能,通過不同的標高設計,滿足不同人的活動要求。由于用地的周圍聚集了大量的居住建筑,因此設計了一塊供居民使用的活動場地,解決了周邊居民的日常休息活動問題。

2)鄰里中心區。

鄰里中心作為周圍市民主要的文娛休閑建筑,與廣場相結合,為市民提供室內室外的活動場所。且該鄰里中心兼顧商業功能。在鄰里中心的1層設置商業設施,形成一個小型商業服務中心。

3)生態景觀區。

利用原有地形的坡地,在用地的北面設計生態園林區,減少建筑對北側的干擾。在南側道路交叉口布置綠化,減少了道路對廣場的干擾。綠化作為廣場的天然屏障,改善了廣場的小氣候,使廣場環境更加宜人。

4 鄰里中心設計

鄰里中心作為集商業、文化、體育、衛生、教育等于一體的“居住區商業中心”。鄰里中心具有以下特點:規模適中、集中化、人性化、休閑性。

該鄰里中心采用曲線設計,將廣場半包圍,更能體現生態的造型特點。由西向東層數依次降低,到中心廣場處僅為1層,并與廣場融為一體。

該地塊設計的鄰里中心1層為休息區和商業區,2層為活動室和棋牌室,3層為書畫室和閱覽室,每層功能分區明確,互不干擾。建筑的1層布置商業及公共服務區,在另一端布置公共廁所和管理區,這兩個區與廣場緊密聯系。建筑的2層布置活動休閑區,此區域主要以“動”為主。在建筑的3層布置閱覽書畫區,此區域主要以“靜”為主。建筑的地下1層布置車庫,車庫出入口位于建筑的西側。

建筑造型采用磚紅色作為建筑的主體色調,喚起人們對文化、人于人之間的情感的聯想。采用虛實對比的手法,玻璃幕墻與實墻面相結合,實墻面根據建筑的形體層層遞減,使建筑的外立面與形態完美結合。實墻面采用磚紅色陶土板,增加了建筑的文化歷史氣息,整個陶土板采用外掛形式,開不規則的橫向條窗,使建筑具有一種流動的美。

5 廣場設計

廣場設計重點:將廣場最大化,為市民提供開闊空間,弱化建筑體量,將建筑與廣場相結合,建筑作為廣場的一部分來體現;提高廣場及建筑的使用率,使人們有意愿進入此空間同時找到需要的活動空間,滿足各種人群的需求。

鄰里中心由西向東層數依次降低,到中心廣場處僅為1層,1層屋面與廣場高差為1.5 m,可以作為廣場的小舞臺,舉辦小型戶外活動,與廣場自然的結合起來。廣場通過設置高差,將人們緩緩引入中心區域,中心區域為圓形開闊廣場,配合建筑屋頂形成的小舞臺,形成整個廣場的高潮。廣場劃分了不同區域,來滿足不同年齡層市民的活動需求,提高了城市廣場的公共參與性,同時,利用地形高差、露天舞臺等設計增加空間的趣味性和公眾的參與度。

6 流線及綠化設計

1)交通流線。

廣場共設置了兩個出入口,分別位于不同道路上,很好的疏散了人流。首先,廣場位于主要道路的交叉口,在廣場靠近交叉路口處設置了交通緩沖區,解決人流的集散問題。其次是散步人流與日常活動人流的交叉,這時再次利用原有的坡地把散步人流沿生態軸在西面的坡地上展開,創造較為私密的空間環境,而日常活動人流則位于中心廣場處。

2)步行系統。

與車行系統分開,既保證中心景觀的獨立性,又與外部交通有便捷的聯系。

3)出入口。

鄰里中心的主要出入口設置在地塊西側緊鄰北大街處,次入口設置在廣場上。廣場的出入口分別設置在北大街和建設北路上。

4)車行系統。

地下車庫出入口設置在地塊的最西邊,此處距離道路交叉口的距離大于70 m。車庫出入口與人行出入口分開,互不干擾。

5)綠化景觀。

建筑蜿蜒曲折,層層深入,圍合出一個中心圓形廣場空間。通過踏步進入廣場,廣場中間布置主要的景觀噴泉,兩側綠化分隔,給人空間開闊大氣的感覺。廣場的地勢為北高南低,因此在北側保留了原有的坡地形成生態綠地,形成環抱的趨勢,既增強了廣場的凝聚力,又形成了完整的環境,構成了一條無形的控制線,蜿蜒在用地的南側,環抱整個場地。旨在創造舒適的鄰里環境和氛圍的同時,促進鄰里交往。同時,在規劃中最大程度地開辟廣場空間。

7 結語

設計強調建筑與景觀的互融互動,將鄰里中心和廣場形成一個有機結合的整體,建筑穿插在綠地之間,和廣場緊密結合,構成獨特的鄰里中心,充分考慮人們的使用特點和要求,力求把該項目打造成為太原市具有文化氣息的生態型鄰里中心,使其成為該區域的地標性建筑。