城市空間數據庫網格化動態更新機制的研究與應用

趙文波,萬麗娟,陳國斌

(廣州市城市規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510060)

1 引 言

隨著社會經濟建設的不斷發展,城市測量任務日益繁重,如何將獲取的地理信息數據及時更新到城市空間數據庫中,并建立快捷、經濟的動態入庫更新模式,進而實現政務地理信息服務平臺、公眾服務地理信息平臺的空間信息快速發布與共享,是信息化測繪體系要解決的重要問題。

目前,廣州市已經充分認識到解決這一問題的迫切性,并提出了相應的解決辦法:2007年,提出了針對1∶500、1∶2 000、1∶5 000的“1、2、3、5”動態更新機制;2011年,引入了實時動態更新機制,將更新與城市日常規劃測量、竣工測量有機結合起來,完成一宗立即入庫一宗,至2015年累計完成三千多宗,一定程度上保證了地理數據的現勢性,然而整體效果并不是很理想。現行的更新模式主要是基于圖幅進行的,弊端在于:①范圍線隨意,沒有統籌考慮基礎地形圖年度更新等問題,跨圖幅或地塊的要素往往被打斷,要素的連續性和完整性無法表征,帶來了巨大的數據整理工作量,如接邊、數據檢查等;②時間基準不夠統一、外業作業平臺比較分散,出現數據丟失、只出不進等問題,造成一定程度更新障礙,導致了生產效率下降。

基于此,本文在常規實時動態更新基礎上,提出了網格化處理的概念,將地理空間區域實行網格劃分,更新模式基于單元網格進行,充分發揮日常工程數據在基礎地形圖動態更新的作用以及在日常工程充分利用基礎地形圖的數據,減少重復測繪,提高作業效率,實現數據共享。

2 網格化動態更新機制

2.1 網格單元概念

網格單元是摒棄以往圖幅概念,按照現狀路網和自然水域,結合面積大小等級將城市地理空間進行網格劃分,構成的每一個拓撲多邊形即為一個網格單元,每一宗測量項目的更新入庫必須以網格為基礎進行。

2.2 動態更新平臺

網格化動態更新,是基于EPS平臺實現的。EPS平臺是以數據庫為核心的一體化解決數據各項處理的綜合信息系統,其匯集了基礎空間地理信息的采集、錄入、處理、深加工、建庫、管理、數據更新、制圖等各生產環節,以面向對象的方法,基于通用關系型數據庫的圖形屬性一體化管理,實現基礎地理信息各生產環節流程化的整體解決[3]。

EPS平臺遵循從底至上的模塊化設計思想,按功能區分共有6個層次:數據接口層、數據管理層、通用功能層、專業功能層、工程管理層、應用程序層以及全局數學函數庫與控件庫。實現了諸如數據庫接口、數據管理、繪圖、編輯、顯示、打印、人機交互等作為一個基礎平臺所不可缺少的基本功能[4]。其核心技術是信息映射機制,可用腳本語言擴展數據處理功能,實現專屬功能的自動化應用。

2.3 動態更新機制

網格化動態更新其實質是一個入庫的過程,最終數據形成ArcSDE數據庫。其更新機制是基于現狀路網、水域建立網格化數據,以網格為單元進行地形數據的調用和存儲,在數據庫管理軟件平臺上建立數據庫庫體,并按照基礎地理空間數據庫數據標準的要求,建立各屬性表并配置數據庫,包括數據字典及各種分類代碼,按照一定的原則入庫,實現數據共享,減少重復測繪[5]。

(1)數據庫建庫

數據庫建庫的首要工作是建立網格化數據,基于現狀路網、水域劃分網格,結合面積大小等級將地理空間進行網格劃分,構成的每一個拓撲多邊形即為一個網格單元。網格單元的屬性信息包括位置、大小、編碼等等,數據庫以網格為單元進行地形數據的調用和存儲。

下一步,在數據庫管理軟件平臺上建立數據庫庫體,并按照基礎地理空間數據庫數據標準的要求,建立各屬性表并配置數據庫。在ArcSDE中建立 1∶500、1∶2 000基礎地理信息數據庫,即按廣州市 1∶500、1∶2 000基礎地理信息模板.mdb中定義的編碼、分層、屬性、符號等標準,在ArcSDE空間數據庫中創建相應的要素集、要素類等[6,7]。

根據統一的數據標準,生成入庫模板,數據庫連接設置,圖層創建,用戶管理。庫體的建立、圖層的創建、修改,必須在用戶管理模塊進行用戶權限的確認后才能生效。用戶權限的確認包括修改用戶的角色、圖層的可控性及顯示與否。只有系統管理員才能進行數據庫的入庫、更新等操作。

(2)建立數據字典及分類代碼表

數據字典和分類代碼表涉及統一數據更新標準的問題。

建立的系統數據字典包括基礎地理數據分層、顏色對應表,屬性項數據字典等;并應根據以上數據字典建立配置ArcSDE數據庫各項屬性表。數據編碼應符合當地統一的數據標準中的基礎地理數據代碼表。

(3)動態更新基本原則

動態更新遵循兩個宗旨,網格單元和數據共享。具體來說:①以網格為單位進行數據更新,盡可能減少接邊工作量,同時確保網格單元的完整性,網格單元內更新的地形要素必須100%接邊;②實現數據共享,減少重復測繪,避免“二次作業”,利用日常規劃管理測量成果地形圖更新 1∶500基礎數據庫。

具體的測量工程基于網格的動態更新,涉及網格單元、工程作業范圍、地形變化范圍、更新區域4種區域,具體如圖1所示:

圖1 動態更新四種區域關系圖

其中,網格單元,用于數據的下載和更新入庫,相對固定,此區域主要用于控制下載數據范圍和接邊界限,用戶不直接操作;工程作業范圍,用于標識工程要求的作業范圍,此范圍不能直接上傳數據庫用于下載數據,工程作業范圍在更新后的edb數據中增加,更新入庫時則直接入到庫里了,主要用于輔助檢查和統計工作量;地形變化范圍,用于標識外業或內業發現的地形有變化的范圍,可以在更新后的edb數據中增加,也可以在范圍線系統中增加,并錄入地理信息;更新區域,用于下載數據及更新入庫,與網格單元一致,不能直接上傳數據庫,必須由專業部門授權后系統通過腳本自動上傳數據庫。

動態更新一般先確定“工程作業范圍”和“地形變化范圍”,并檢查入庫數據的標準性,包括數據的接邊、沖突處理、數據標準,并統計工作量。其基本原則一般有:

(1)信息化原則:即整理、存儲點、線、面空間要素的定位點、定位線、骨架線、輪廓線,舍棄用于圖式符號表示的輔助線劃。

(2)圖屬一體化原則:即空間要素及其屬性一體化采集、一體化存儲。

(3)對象完整性原則:即保持地物等空間對象的整體性、完整性。

(4)標準化原則:按照統一的數據標準嚴格執行。

2.4 動態更新流程

所有基礎地形圖數據最終將以ArcSDE空間數據庫的形式存儲。更新入庫總體流程如圖2所示:

具體說來包含以下4點:

(1)在基礎測繪平臺中打開待入庫EDB文件,并確定待入庫的EDB數據范圍。該范圍的確定對提高入庫的效率至關重要,系統在入庫時,自動將EDB中的數據與后臺空間數據庫中該范圍內的數據進行比較,而不是后臺數據庫中的所有地物要素。

(2)以系統管理員身份登錄并啟動“SDE更新管理”模塊:為了確保整個基礎地理空間數據庫的數據安全,系統設定了相應的權限,只有系統管理員才能登錄和啟動“SDE更新管理”模塊,并進行數據的更新。

(3)執行菜單命令“SDE管理”→“數據檢測入庫(EPS→SDE)”,對待入庫的數據進行沖突檢測:系統將待入庫的edb數據與后臺空間數據庫的數據進行比較,并自動計算出新增的、修改的、刪除的地物要素數量,如果檢測的結果不滿足要求,將數據重新返回給作業組進行檢查修改。

(4)執行菜單命令“SDE管理”→“更新區域入庫(EPS→SDE)”。執行該命令,系統將后臺空間數據庫中入庫(更新)區域內的原始數據寫入歷史庫中,同時將入庫(更新)區域內的新數據寫入到現勢庫中,同時生成數據入庫日志,完成一次數據的入庫更新。

圖2更新入庫總體流程圖

3 實踐應用

3.1 廣州市網格化動態更新應用

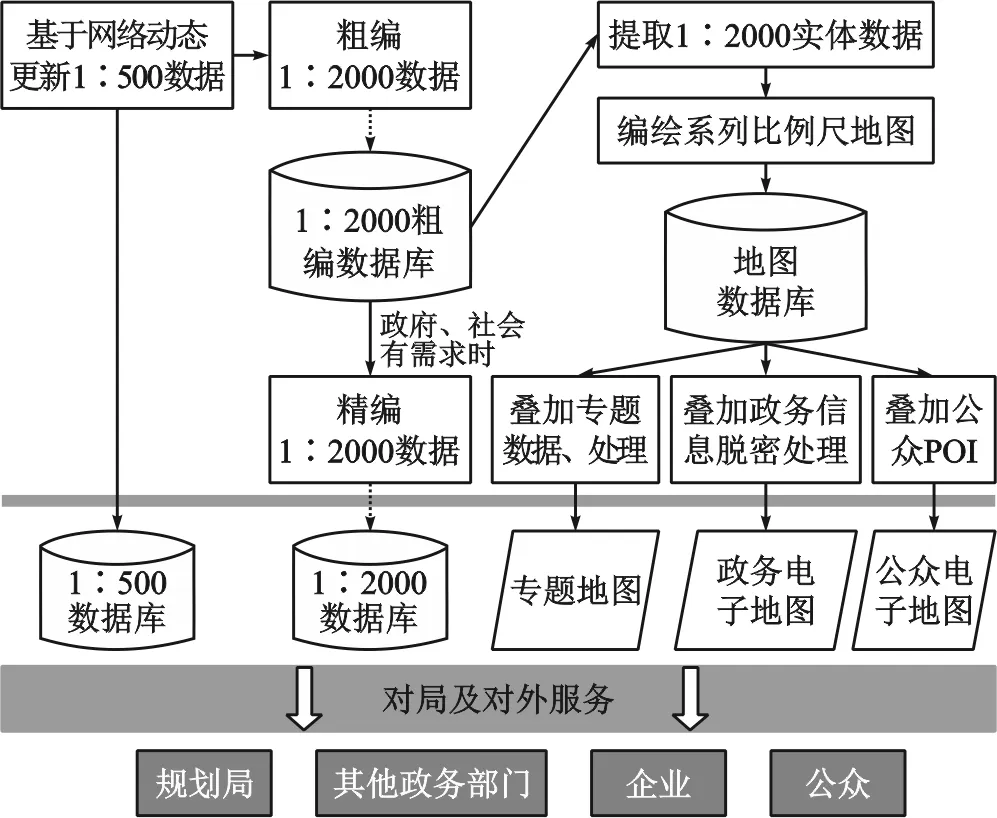

廣州市自2014年底,開始實施基于網格的動態更新作業方案。全市范圍內網格化動態更新的總體思路是以 1∶500數據更新為基礎,統籌考慮1∶2 000粗編及地圖數據庫更新,以便更好地對外提供地理信息服務。如圖3所示:

圖3 地理信息更新流程圖

廣州市網格是以現狀路網和自然水域劃分的,結合實際作業面積大小,劃分了3萬多個網格單元,主要建成區的網格面積基本都小于2 km2,分布情況如圖4所示:

圖4 廣州市網格分布圖

經過一年的實踐應用,已更新入庫一千多宗工程,對基礎地形數據的及時更新及利用有很好的成效,大大縮短了接邊時間,最大程度保證了地形要素的完整性,提高了工作效率。

3.2 南沙自貿區精細網格化動態更新應用

南沙新區作為國家級新區、自由貿易試驗區,城市建設日新月異,地形地貌變化面積大,變化速度快。為適應城市高速發展,建設南沙新區完善的地理信息數據庫,南沙區政府在2012年~2014年主持完成了行政區域內約 522 km2的 1∶500地形圖測繪、約 570 km2的 1∶2 000地形圖測繪,并確定每年進行動態更新。

以此為背景,全市范圍內的網格化由于過大顯然無法滿足要求,基于網格化動態更新的理念,將南沙測區作為整個新的地理空間,將項目測區進行精細化網格劃分。

圖5 南沙自貿區次級網格分布圖

以更精細化的現狀路網和自然水域劃分次級網格,結合作業小組作業區域,南沙新區地形圖更新項目前期構建網格 17 000多個,如圖5所示,網格面積基本都小于 1 km2,以網格為單位進行數據更新,盡可能減少接邊工作量,同時確保網格單元的完整性,最終高質量、高效率完成項目。

4 結 論

通過近一年廣州市全市范圍的網格動態更新實踐以及南沙自貿區實際項目驗證,空間數據庫網格化動態更新機制具有很強的可行性,不僅為動態更新做了很好的理論補充,而且在日常工程中充分利用基礎地形圖的數據,減少重復測繪,保證空間地理數據快捷、高質量、高效率動態更新入庫,大大提高了工作效率,值得推廣應用。