奉天大洋兌換券1929-1931

汪 洋 (遼寧撫順)

東北的幣制自清末起便錯綜復雜,導致之后幾十年東北的紙幣亦多種多樣,有銀兩券、銀元券、哈爾濱大洋券、官帖、銅元券、小洋券、匯兌券等種類繁多,而各地區紙幣之間價格又經常變化,流通紊亂。政府、軍閥和各地金融機構為了貨幣的統一化而采取的努力有多次,今天筆者講述的,便是東北淪陷前的最后一次統一貨幣的努力。

一 幣制改革之前的奉天紙幣

在清末民初,黑龍江、吉林和奉天三個省之間還是有一定量的貨幣流通的,并為了統一的貨幣而成立東三省官銀號,以便東北三個省在貨幣上的統一,但由于清政府的倒臺,東三省官銀號便成了奉天省的省級銀行,再無權顧及吉林和黑龍江,這一次統一貨幣的計劃就此中斷。

奉天最初發行的奉票源于奉天官銀號光緒三十一年(1905)發行的1角、2角和5角的小洋券,后又發行大洋券。光緒三十四年(1908)奉天官銀號改組為東三省官銀號,繼續發行小洋券、大洋券及銀兩券,以小洋券為主。此后大清銀行、交通銀行亦陸續在奉天省發行小洋券。民國后由大清銀行改組的中國銀行、奉天農業總銀行(后改組為奉天興業銀行)、殖邊銀行、奉天商業銀行、華富殖業銀行、黑龍江官銀號等亦在奉天發行小洋券。

民國5年(1916)8月,因小洋價格低落和兌付困難而發生擠兌事件,奉天省長頒布幣制改革的公告,奉天省改以大洋為本位,并公定1元大洋券兌換小洋券12角,遂有奉天一二大洋券的名稱。此后東三省官銀號(民國5年版奉天地名紙幣)、中國銀行(民國元年版黃帝像東三省地名紙幣)、交通銀行(民國2年版奉天地名紙幣)、殖邊銀行(民國3年版奉天地名紙幣)、黑龍江官銀號(民國6年版紙幣)均發行有大洋票,并逐步回收小洋票,尤其是大面值(50角及100角的面值)的小洋票。

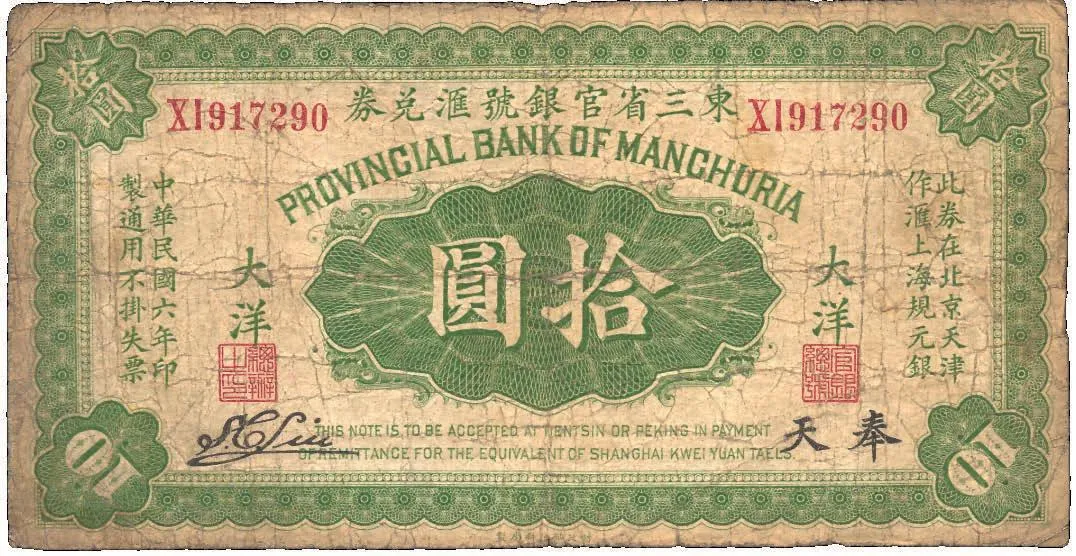

由于改為大洋制后,效果有限,東三省官銀號于民國7年(1918)1月22日改發行奉天一二大洋匯兌券(圖1)(以下簡稱匯兌券),此券與大洋券等價,與小洋券比價亦為1元匯兌券兌換小洋券12角。匯兌券是一種限制兌現的紙幣,在奉天省內不可兌現,但可在北京、天津、上海等地東三省官銀號的營業所折合成上海規元來兌現。自東三省官銀號發行了匯兌券后,交通銀行和中國銀行也陸續獲得匯兌券發行權,但發行額受到較為嚴格的限制。此后匯兌券的幣值得到了較長時間的穩定,直到民國14年(1925)第二次直奉戰爭及后來大規模的戰爭,東三省官銀號因大量的墊資導致匯兌券兌付困難,匯兌券幣值開始大幅貶值,至民國18年(1929)已跌至70元匯兌券兌大洋1元。

圖1 東三省官銀號發行奉天地名大洋匯兌券

1929年,由于匯兌券的大幅貶值,在發行50元和100元的大面額匯兌券的情況下,也無力改變在奉天省市面流通困難的境地,奉天省政府迫不得已進行貨幣改革,改發行現大洋券,并公定1元大洋券兌換60元奉天匯兌券。此后東三省官銀號和邊業銀行陸續獲準發行大洋券,由東三省官銀號、交通銀行、中國銀行、邊業銀行聯合組建的四行聯合準備庫亦獲準發行大洋券。中國銀行和交通銀行亦將其所發行的天津地名的國幣兌換券投往奉天。在奉天省內的一次貨幣統一的號角從此吹響。

二 東三省官銀號發行的現大洋券

奉天的紙幣主要由東三省官銀號發行,在民國6年(1917)后,以發行匯兌券為主。由于連年的為政府墊付軍費,導致兌付困難,匯兌券價格日益跌落,至1929年時,已經跌至50元匯兌券兌換1元銀元。1929年初,東三省官銀號發行了50元及100元的大面額匯兌券,以回收小面額紙幣,但收效甚微。由于商民對匯兌券的信譽失去信心,市面流通困難。

1930年10月,東三省官銀號以“調劑金融、應市面之需要”的名義,發行現大洋兌換券1元、5元和10元(圖2)三種面值,并說明此券可在東三省官銀號總號和第一、第二匯兌所無限制兌現[1]。同時又以“充實兌現,以維圜法”的名義將在奉天發行的東三省地名現大洋兌換券1元、5元、10元券改作天津地名在天津地區投放,并籌定十足準備金在天津分號無限制兌現[2]。同月,東三省官銀以“調劑市面金融,便于找零”的名義,先發行現大洋1角券,后又發行2角和5角券[3]。此券發行后,盡力保證兌現,贏得了奉天省商民的信心,至“九·一八”事變前,此券的價值與現大洋差距不大,較受歡迎。

現見東三省官銀號發行的現大洋券有民國18年版美鈔印東三省地名現大洋1元、5元、10元和100元券,民國18年版東記印刷所印遼寧地名券現大洋輔幣1角、2角和5角券。

圖2 東三省官銀號發行東三省地名大洋券

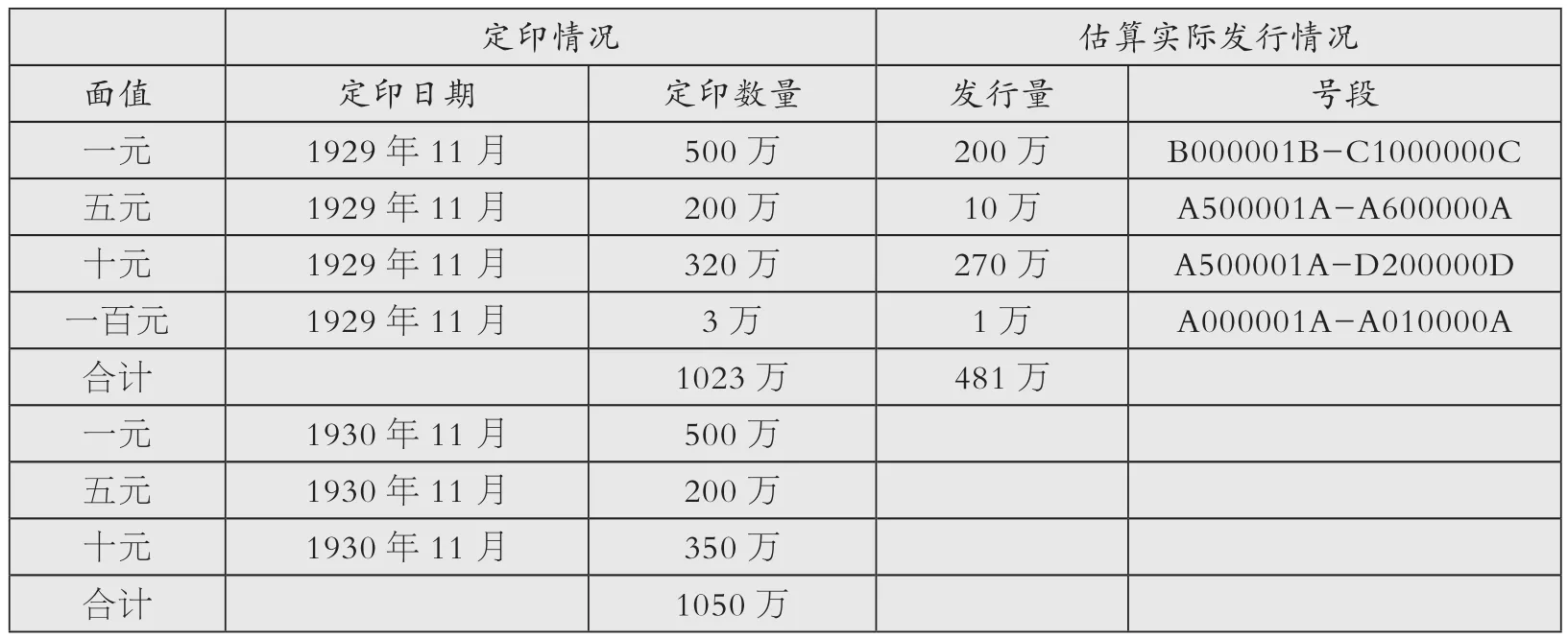

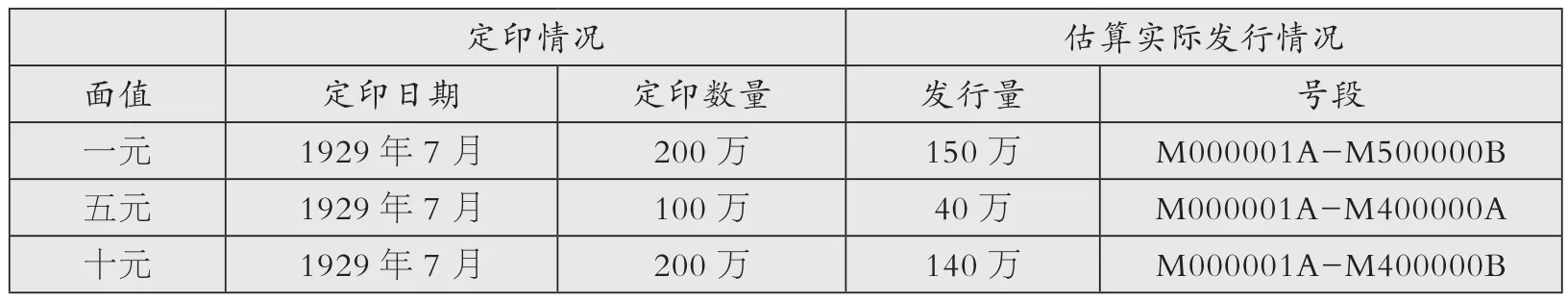

東三省官銀號于1929年11月向美國鈔票公司定印了1元券、5元券、10元券和100元券四種面額,1930年11月又續印了1元券、5元券和10元券[4]。但此券實際發行數量要少很多,具體印刷和實際發行數據如下表。此券亦有部分改為天津地名券在天津地區使用,天津地名券有少數也會流回遼寧省(1929年奉天省改稱遼寧省),據1932年4月調查,流通數額約96萬元。此套紙幣的簽名均為總辦魯穆庭(MuTingLu)和會辦吳恩培(n.P.Wu)的簽名。

表1 東三省官銀號定印民國十八年版東三省大洋券數量表

東三省官銀號于1929年亦向奉天東記印刷所定印有1角券500萬張,2角券500萬張,5角券500萬張,合計1500萬張,400萬元[5]。根據已經見到的實物號碼進行估算,1角券約1000萬張,2角券約800萬張,5角券約150萬張,1角和2角的數量大于資料所記載的數量,可能是此券還有續印,未被記載,1角券部分在背面有加字(2)。此套紙幣的簽名均為總辦魯穆庭。

“九·一八”事變后,此券停止發行,滿洲中央銀行成立后,此券以1:1的比例兌換滿洲券逐漸回收,至1932年6月,發行額為3629萬余元。滿洲中央銀行把未發行的1元券和10元券加蓋“滿洲中央銀行”字樣發行,此后察南銀行又把滿洲中央銀行改券再次加蓋“察南銀行”發行。

三 邊業銀行發行奉天地名大洋兌換券

1919年,邊業銀行在庫倫(今烏蘭巴托)成立,此后幾經轉手,最終于1924年落入奉系張作霖手中,新邊業銀行于1925年4月在天津開業,1926年6月總行遷至奉天。據《邊業銀行發行各種地名券統計表》[6]記載,邊業銀行在1926年便發行有奉天大洋票,但數額不大,1926年末僅7萬余元,1927年末更縮減至2千余元,據推測應為民國14年版的奉天地名1角和2角的輔幣券。據“現大洋票各月末總發行額表”[7]記載,至1929年初,邊業銀行奉天大洋券數額逐漸增加,1929年3月26日在奉天發行現大洋兌換券1元、5元(圖3)、10元、50元和100元券后,發行額猛增,至1929年末發行額已達1177余萬元。

圖3 邊業銀行發行奉天地名大洋券

此套輔幣券為財政部印刷局印刷,與民國14年版京津通用券是相同的底版,從實物的號碼進行估算,1角券約150萬張,2角券約100萬張。主幣券由美國鈔票公司印刷,自1925年6月開始先后定印了四次,有1元、5元、10元、50元和100元五種面額,具體定印及實際發行量的估算如下表[8]。

表2 邊業銀行定印民國14年版原色通用券定印數量及奉天券發行數量表

邊業銀行發行哈爾濱大洋券與現大洋的比價為1.25:1,而邊業銀行奉天大洋券與現大洋的比價為1:1,奉天大洋券比哈爾濱大洋券略高,且邊業銀行用同一種美鈔印票料加蓋而成,僅地名不同,因而有人將哈爾濱地名券偽改作奉天地名券,以獲取利益[9]。為此,1930年10月,邊業銀行發行改色版美鈔印民國14年奉天地名券,有1元、5元和10元三種面值,圖案與之前完全相同,僅顏色有較大差異,并發行有民國18年版1角、2角和5角的輔幣券,并回收舊版銷毀。此套輔幣券的印刷廠未見資料,據推測為奉天東記印刷所印刷,據實物號碼進行估算,1角券約250萬張,2角券約30萬張,5角券約50萬張。主幣券為美國鈔票公司印刷,為民國14年版改色版,1元券由綠色改為棕色,5元由棕色改為桔色,10元券由藍色改為綠色。此套紙幣專門為奉天印刷的,印刷數量及實際發行量的估算情況見下表。

表3 邊業銀行定印民國十四年版奉天改色券定印數量及發行數量表

此套紙幣發行額最高額為1930年末的1793萬余元,1932年7月1日時發行額為734萬余元,此后由滿洲中央銀行以1:1的比例逐漸回收,至1935年8月底,未回收額僅13萬余元,回收率98.2%。

四 聯合準備發行庫發行東三省地名大洋兌換券

民國18年(1929)2月,國民政府明令遼寧省收回省內紙幣,5月,國民政府擬將中央銀行紙幣行使于遼寧省,并著手在沈陽和哈爾濱兩地設中央銀行分行。遼寧省當局為防止關內勢力的進入,組織四行聯合準備庫,發行兌換券,共同承擔兌換的責任,維持其信用。

四行聯合準備庫是以東三省官銀號為主體,邊業銀行、中國銀行遼寧分行和交通銀行遼寧分行參與的組織。經協商,四行各出資175萬元,另靠省公債籌措300萬元,合計1000萬元作為兌換專用基金。準備庫成立于民國18年(1929)5月17日,事務所設于沈陽城內鐘樓南大街,監理官為時任省長翟文選。

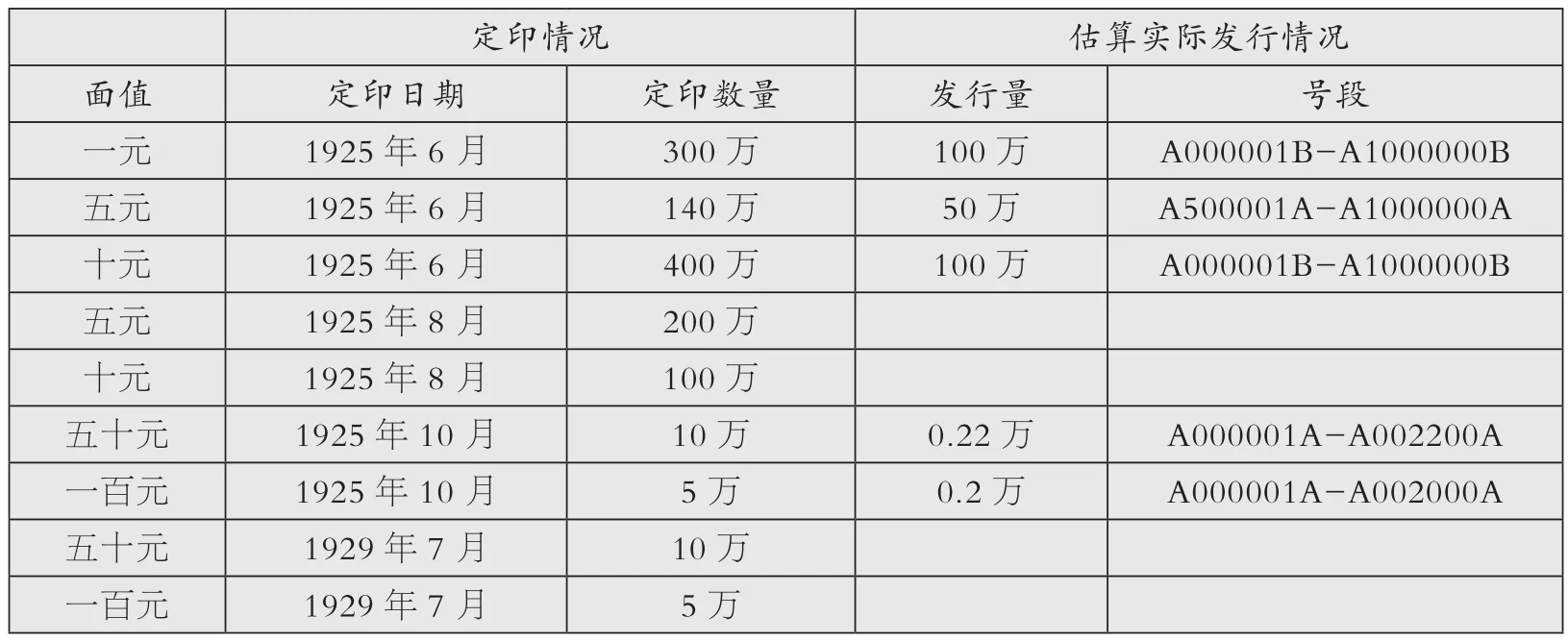

準備庫券為七成現金準備,三成保證準備,四行號按比例向準備庫繳納現金準備和保證準備后,可換取等值的帶有領用行暗記的準備庫券,當準備庫將所發行紙幣兌回后,通知各行號用現金兌回相應暗記的準備庫券。由于準備庫券的發行較為匆忙,為借用邊業銀行未發行的票料加蓋“聯合發行準備庫”“東三省”地名、“監理官章”“聯合發行準備庫”兩款紅色篆字方章,并加蓋有對應四行號的暗記,東三省官銀號的暗記為“ㄍ錴”、“ㄨ徠”(圖4)、“ㄜ逑”三種,交通銀行為“ㄥ渢”,中國銀行為“ㄎ筑”[10],邊業銀行則未領用。

由于平津地區缺乏紙幣,聯合庫券亦可在平津一律通用,并可以在平津兩地兌現[11]。

東三省官銀號發行聯合準備庫券較多,從1929年5月開始發行,最高額達1300萬元,而交通銀行和中國銀行的領用券較少,發行時間為1929年12月,最高額均為100萬元[12]。

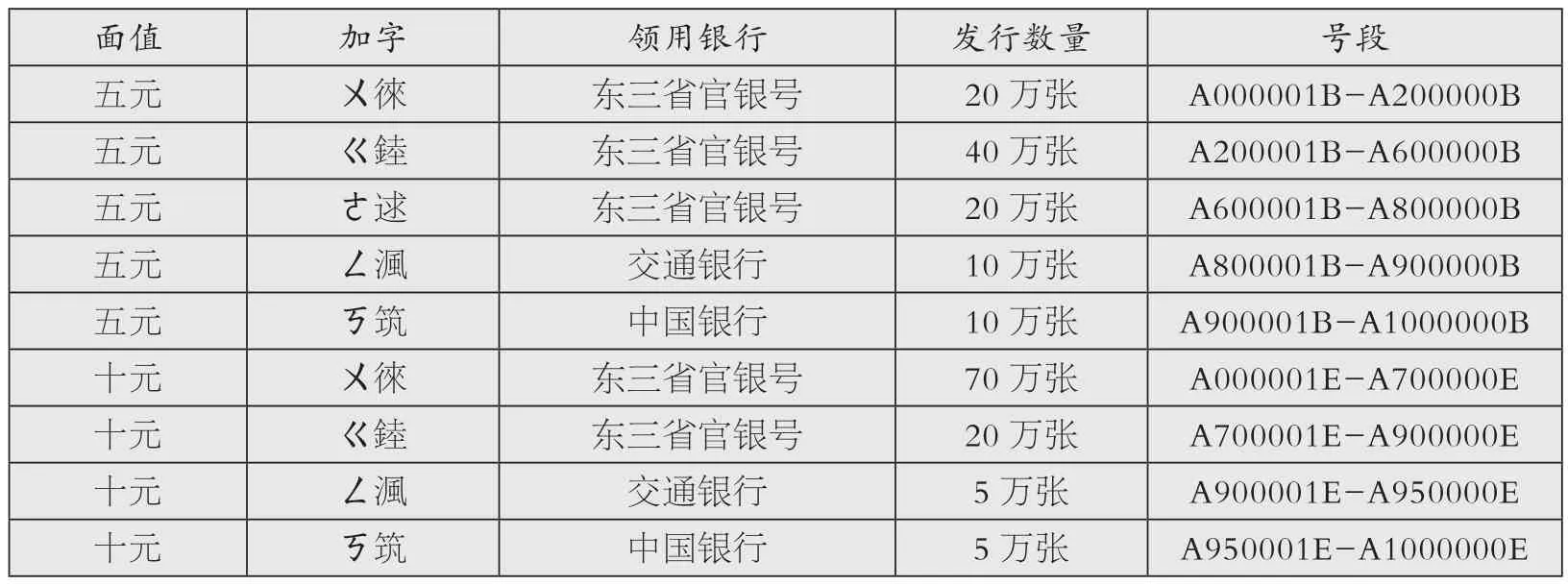

從實物進行統計,五元券借用邊業銀行14年版原色五元券A-B一個字軌100萬張,十元券為A-E字軌,具體的加字號段和數量如下表:

表4 聯合準備庫券加字號段表

聯合發行準備庫于大同元年(1932)5月14日并入東三省官銀號。

圖4 聯合發行準備庫發行東三省地名“徠”字券

五 中國銀行發行奉天大洋兌換券

民國初年,東北的幣制與關內不同,多習用奉小洋,中國銀行亦在東北發行民國元年版黃帝像東三省地名的小洋券。1916年,奉天省改幣制為大洋本位,中國銀行改發行民國元年版黃帝像奉天地名的匯兌券。

1925年3月,根據奉天省政府的要求,封存中國銀行民國元年黃帝像1元、5元和10元全新紙幣共500萬元,并加監理官印[13],并在繳納準備金后陸續啟封發行。1925年7月,中國銀行向美國鈔票公司定印民國14年版奉天一二大洋匯兌券,其中一元券40萬張,代號F7936,五元券32萬張,代號F7937,十元券30萬張,代號F7938[14],主圖與七年版國幣券相同,此券標明為奉天一二大洋匯兌券,但由于奉天省政府的反對沒有發行。

1929年,由于奉天匯兌券的大幅貶值,匯兌券難以流通,中國銀行開始向奉天省投放天津地名國幣券,至1929年12月,天津券發行量為40萬元。

1932年2月,中國銀行沈陽分行開始在遼寧發行,用未發行的民國14年版奉天大洋匯兌券加蓋而成,抹掉“奉天一二大洋”字樣,加印“此券在遼寧兌換銀行”字樣,并加印中國銀行總行董事長張嘉璈和遼寧分行經理卞福孫的簽名,有一元、五元和十元(圖5)三種面值。此券的發行額在1932年7月達到高峰,為5.48萬元,之后由中國銀行自行回收,發行額陸續減少,至1934年6月僅余900余元未回收[15],現所見均為流通券改樣本券。

圖5 中國銀行發行奉天地名大洋券

六 結束語

“九·一八”事變后,東北淪陷,滿洲中央銀行的成立,東三省官銀號、邊業銀行、聯合準備庫所發行的奉天大洋券被滿洲中央銀行所發行的“國幣券”收兌,中國銀行和交通銀行在東北發行的紙幣則自行收兌。此后,東北的紙幣終以滿洲中央銀行“國幣券”的方式走向了統一。

注釋:

[1] 東三省官銀總號通函券字第七號,1930年10月13日。

[2][11]東三省官銀總號通函券字第六號,1930年10月13日。

[3] 東三省官銀總號通函券字第八號,1930年10月16日。

[4] 黃沂海,王允庭《:美國鈔票公司印制中國老銀行紙幣存檔樣本—紙鈔精粹》(下部),香港:中國通出版社,2004年8月版,第119頁。

[5] 吳振強,尚思丹,楊尊圣,王貴箴:《東北三省官銀號奉票》,沈陽:遼沈書社,1992年5月出版,第99-100頁。

[6] 江蘇省錢幣學會:《中國近代紙幣史》,北京:中國金融出版社,2001年10月版,第505-506頁。

[7] 中國銀行遼寧省分行等:《中國銀行東北地區行史資料匯編 1913-1948》(內部資料),1996年10月版,第351-354頁。

[8] 同[4],第158頁。

[9] 《邊業銀行綠地黑字紙幣行將回收》,《東三省官銀號經濟月刊》,1930年第10期,第2頁。

[10] 中國銀行遼寧省分行等:《中國銀行東北地區行史資料匯編 1913-1948》(內部資料),1996年10月版,第351頁。

[12] 同[10],第352-354頁。

[13] 同[10],第310-311頁。

[14] 同[4],第174頁。

[15] 同[10],第357-358頁。