環境影響評價預測中排氣筒出口流速影響分析

吳 凡

(山西欣國環環保科技有限公司,山西 太原 030002 )

1 概述

在氣象條件、近地層下墊面相同的條件下,通過增加煙氣的初始動量,即增加煙氣出口流速能提高煙氣的抬升高度,對減小地面污染物濃度有很大幫助[1]。在保證滿足排氣筒設計要求的前提下適當加大出口流速,有利于煙氣及污染物的動力抬升和降低落地濃度[2]。煙氣出口流速應控制在適宜的范圍內,不宜過高或過低,出口流速過高會阻力過大經濟不適宜,出口流速過低會造成“煙羽下洗”現象。

現行的一些技術規范或者參考資料中給出了排氣筒出口煙速范圍,如,《燒結廠設計規范》(GB50408-2015)的條文說明中給出了“降塵管的流速在以燒結鐵精礦為主時,取10 m/s~15 m/s,燒結鐵粉礦時流速可大于15 m/s,450 m2燒結機煙氣流速可達16.5 m/s”;《電子工程環境保護設計規范》(GB50814-2013)中規定,“排氣筒出口排(煙)氣流速不得低于該排氣筒出口處環境大氣平均風速的1.5倍,并不宜小于15 m/s”;《制定地方大氣污染物排放標準的技術方法》(GB/T3840-1991)規定,“排氣筒出口處煙氣速度不得小于按5.6.1節中方法計算出風速的1.5倍”;《大氣污染治理工程技術導則》(HJ2000-2010)中規定,“排氣筒的出口直徑應根據出口流速確定,流速宜取15 m/s左右。當采用鋼管煙囪且高度較高時或煙氣量較大時,可適當提高出口流速至20 m/s~25 m/s左右”;《水泥工業除塵工程技術規范》(HJ434-2008)規定,“排氣筒的出口直徑宜根據氣體出口流速確定,氣體出口流速可取10 m/s~16 m/s”;《生活垃圾焚燒處理工程技術規范》(CJJ90-2009)中規定,煙氣管道內的煙氣流速宜按10 m/s~20 m/s設計;《鍋爐房實用設計手冊》中給出了機械通風煙囪出口煙氣流速在全負荷時為12 m/s~20 m/s,微正壓燃燒的煙囪出口煙氣流速在全負荷時為10 m/s~15 m/s。

上述相關技術規范和標準中要求排氣筒出口流速一般在10 m/s~25 m/s,不同的排氣筒出口流速對大氣預測結果的影響程度,目前尚未有研究。本文以某一具體項目為例,基于《環境影響評價技術導則·大氣環境》(HJ/T2.2-2008)中的AERMOD模型[3],AERMOD穩態煙羽擴散模型是能夠根據行星邊界層湍流結構和一些擴展概念計算大氣擴散的模型[4],通過設置排氣筒不同出口流速情形,預測分析對其對環境影響的差異。

2 案例論證

2.1 預測方案設置

以山西某鋼鐵行業為例,本文選擇有代表性的高煙囪大氣量的燒結機頭排放氮氧化物和低煙囪小氣量的活性焦篩分排放的顆粒物,分析其排氣筒不同出口內徑及流速取值對大氣環境預測結果的影響,本文將燒結機頭和活性焦篩分排氣筒出口流速分別設為10 m/s、15 m/s、20 m/s和25 m/s進行預測,出口內徑根據出口流速確定。該污染源的相關參數見第225頁表1。

表1 不同情形燒結機頭點源參數調查表

AERMOD模型所用地面氣象參數為當地2017年全年逐日逐次地面觀測數據,高空氣象數據采用中尺度氣象模式MM5模擬生成的2017年當地逐日高空氣象模擬數據。地形數據采用CGIAR-CSI提供的SRTM地形高程數據,數據分辨率為90 m。預測范圍為15 km的矩形區域,預測網格采用直角坐標網格及近密疏遠方法布設,設置了10個敏感點。

2.2 預測結果

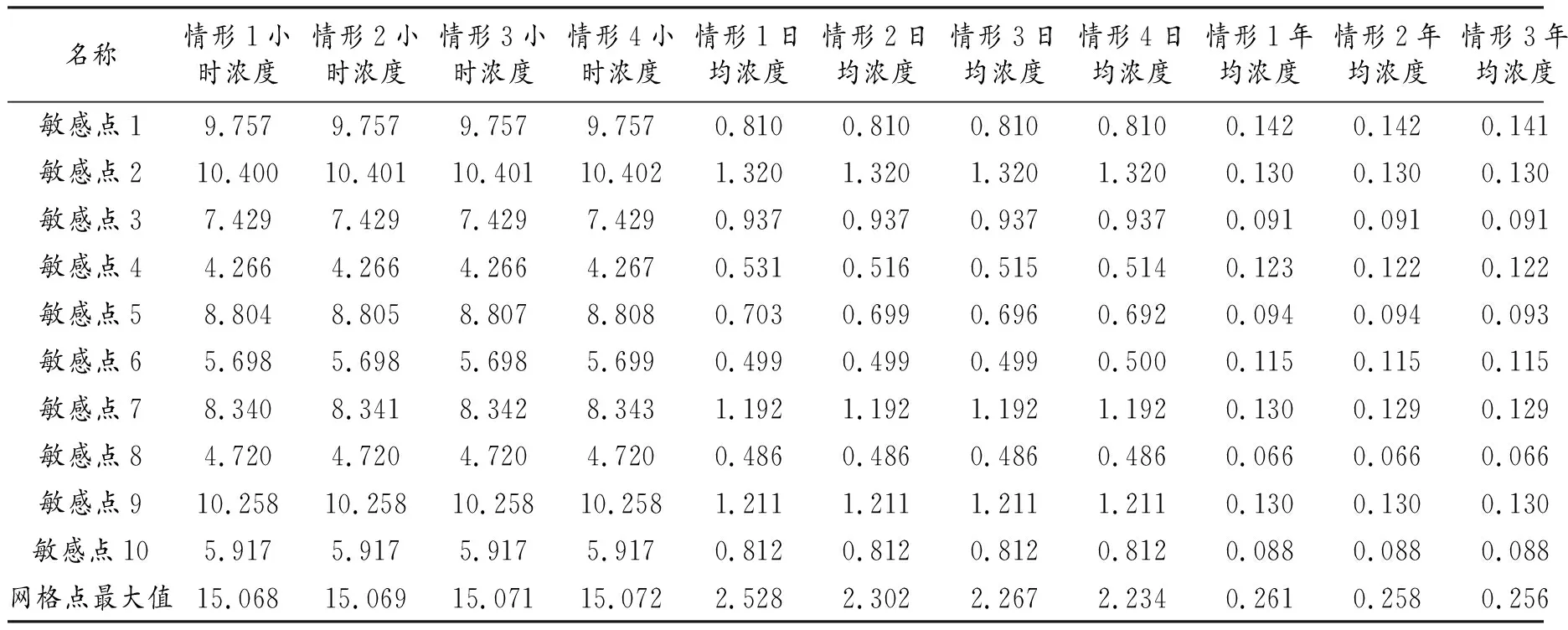

燒結機頭和活性焦篩分不同情形下各敏感點及最大網格點的污染物貢獻濃度值見表2和表3。污染物NO2和PM10執行《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)二級標準。

表2 燒結機頭不同情形下各敏感點及最大網格點的NO2貢獻濃度 μg/m3

表3 活性焦篩分不同情形下各敏感點及最大網格點的PM10貢獻濃度 μg/m3

由預測結果可知,燒結機頭不同情形下各敏感點及最大網格點的NO2小時濃度、日均濃度和年均濃度變化很小,其最大網格點的小時濃度、日均濃度和年均濃度占標率最大差值分別為0.002%、0.367%和0.018%;活性焦篩分不同情形下各敏感點及最大網格點的的PM10小時濃度、日均濃度和年均濃度變化很小,其最大網格點的小時濃度、日均濃度和年均濃度占標率最大差值分別為0.841%、0.013%和0.010%。

不同出口流速對預測結果的敏感點和最大網格點的小時濃度、日均濃度和年均濃度影響變化很小。

3 結論及建議

通過AERMOD模型預測分析,不論是高煙囪大氣量的污染源排氣筒還是低煙囪小氣量的污染源排氣筒,不同出口流速對敏感點和最大網格點的小時濃度、日均濃度和年均濃度影響變化很小。因此,在今后的環評大氣預測工作中,排氣筒的出口流速取值在相關標準或規范規定的合理范圍內對于AERMOD模型預測結果影響很小,應更多的關注對煙氣抬升高度影響較大的其他排氣筒參數如,排氣筒的幾何高度、煙氣出口溫度等參數設置的合理性。