李冬莉 讓更多人學會消費藝術

雨葭

從一名媒體人轉行進入藝術行業,再到成為“藝集”的掌門人,李冬莉簡單地把這段經歷概括為“在做一件自己喜歡的事情”。

作為藝術藏家,李冬莉在生活中很簡樸,但買起藝術品來,卻毫不手軟,經常會因為一眼之緣買下幾十萬的畫。如何讓不懂藝術的人消費藝術,是她一直在思考的問題。為了打破大多數人對藝術品只用于收藏和投資用途的刻板印象,她將“藝集”打造成為一家提供家庭藝術品,讓藝術變成家居和日常互動的場所。在她看來,藝術不僅僅在美術館、畫廊,而應該是在每一個家庭中。因此,她一直致力于將藝術送入每一個愿意與其一起生活的朋友們家里。

最能代表內心喜好的就是收藏

李冬莉進入藝術收藏是一個水到渠成的過程。從事新聞記者大約5年的時間內,主要負責的也是與文化、藝術有關的內容。“最開始是有個采訪對象,也是我的老鄉在做藝術博覽會時遇到些問題,缺少人手,希望我能去幫忙。沒想到一幫忙就幫進去了,至今也沒出來。可能還是跟這個行業投緣,這個行業可以按照自我興趣操作的事情比較多。”她從媒體人轉行至藝術博覽會、拍賣公司、藝術品品牌公司、藝術經紀……在積累很多經驗之后,李冬莉創辦了“藝集”。從2014年底至今,從線上藝集商城、社群到線下位于798的藝集空間,李冬莉把這一切歸于白羊座停不下來愛干活的個性。而事實上這些成績的背后,更源于她對藝術本身的熱愛。

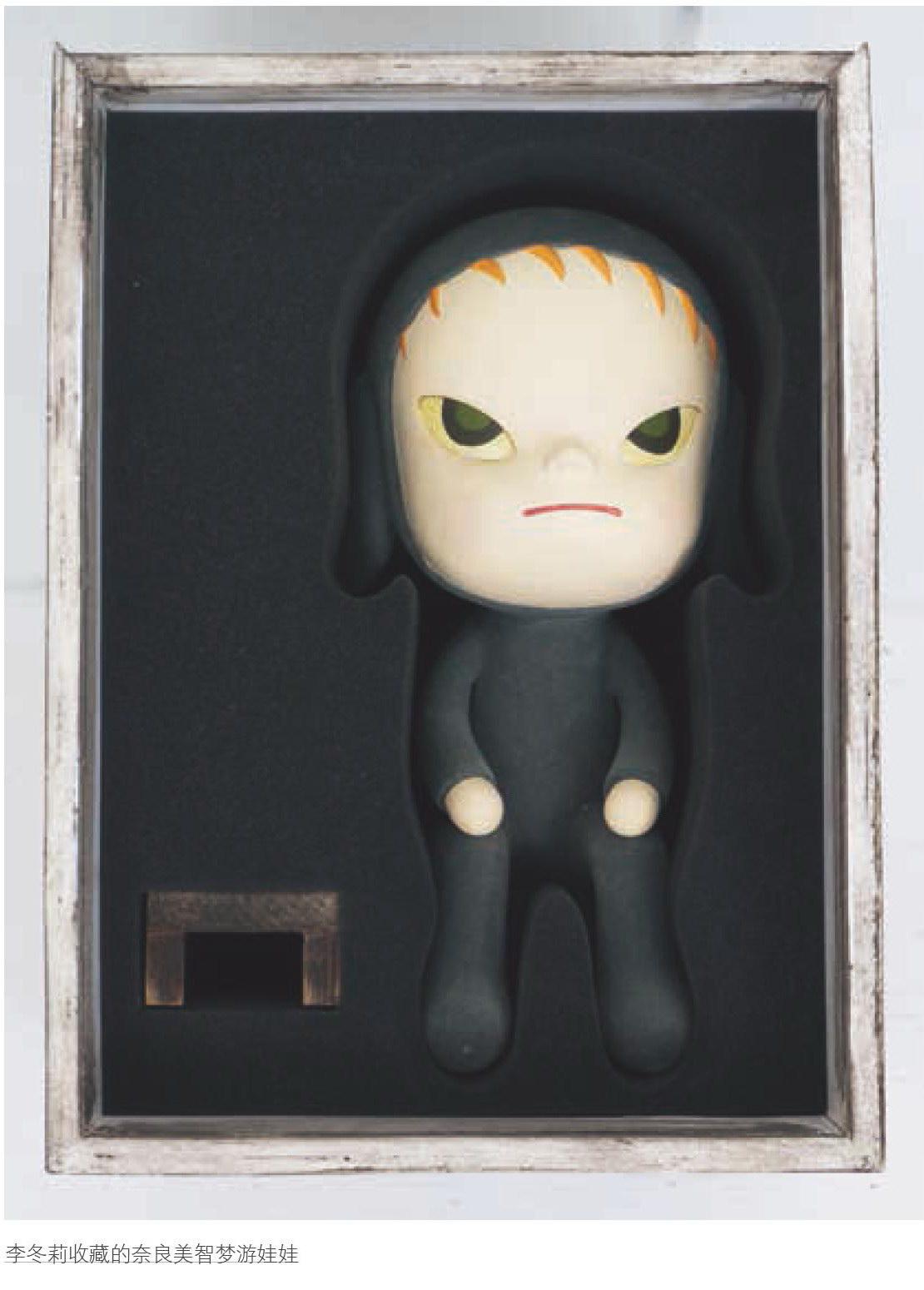

李冬莉的日常生活很簡單,不需要奢侈品、對豪車沒興趣,結婚的時候戒指都沒要,卻愿意把每一分錢都花在買藝術品上。2006年,常玉這個名字還不為大眾所知,剛入藝術拍賣行的她就跟推薦自己孩子一樣推薦他的作品,等到2010年,常玉的畫賣到了千萬級別,很多藏家回頭付出更大代價購買的時候,她卻不再跟風。李冬莉收藏藝術品的渠道有很多,有畫廊、拍賣行,也有一些機構在推的藝術家,但她買藝術藏品不看名氣,只看感覺。用她自己的話說就是:“我的收藏偏好只有一個,就是自己喜歡。喜歡是特別私人化的,有時候很傳統,有時候很卡通,都是看到作品當時情境下的感受,看對眼了,買得起就買了。”

很多人把她定義為這個時代的創業新女性,但現在的她卻不太愛談“創業”這個詞,她只是在做一件自己喜歡做的事情,而創辦“藝集”是決定把自己想做的東西做得更徹底,那就是,把日常生活,變成趣味、美好、創意的博覽館。把自己的全部愛好和興趣都用在工作上,這是她做很多事情都得心應手的原因。“進入藝術行業改變了我對世界的很多看法,我自己的生活品質也有提升,這種質量來源于藝術。從一個共情的角度來說,我希望我得到的這種美好也能讓更多的人都得到。”

李冬莉的私人藏品品類眾多,卻萬變不離其宗,都與家庭生活氣息相關。

在她看來,好生活是攢出來的,從一把椅子、一張桌子、一幅畫、一個擺件、一個盤子、一個碗開始。“這是一種消費觀念。這種消費觀念會讓人不著急應付眼前,而是會認真地思考自己的內心和喜好,更能尊重自己的生活。收藏品也不僅僅是油畫、雕塑,嚴格說,我們自己的生活本身就是我們收藏的一部分。家里的每一樣東西都代表著自己購買當時的心境,而不是湊合著買、湊合著用。最能代表我們內心喜好的就是個人的收藏。而我們只有在自己家里的時候才是最放松最舒服的,這么重要的地方每一樣東西都應該是自己用心喜歡的。”事實證明,她攢的這些藏品也正成為當代藝術進程中不可忽視的動向。

帶領大家一起收藏

當現代社會浮躁地把藝術品與高額的價值關聯在一起時,大多人忘了藝術最本真的美好,李冬莉把目光更多地投向了普羅大眾,去培養更多普通人與藝術的共鳴。她堅信,藝術對于每個人都是平等的,而它一定可以改變你生活的質感。“實際上在中國傳統社會里面,我們是有生活美學的。比如過年的時候,我們會貼一張小畫,也會請街頭的先生去寫一些小字,這都是一種生活美學。我覺得所有人類美好的生活來自于這些創造,而這一切跟錢是沒有關系的。”

她認為,當前中國很多人還處于“這個藝術品我不懂”的狀況,如何讓不懂藝術的人消費藝術,是她一直在思考的問題。為了打破大多數人對藝術品只用于收藏和投資用途的刻板印象,她將“藝集”打造成為一家提供家庭藝術品,讓藝術變成家居和日常互動的場所,希望通過創意和實用交融,讓產品變成藝術品,特別是適合家庭的藝術品,讓人們意識到普通的生活用品也能是藝術品,并且自己也能買得起,從這個角度來接受和購買藝術品。

以前李冬莉是自己玩收藏,現在她帶領著一群人一起玩收藏,這也是她最開心的事情。她現在最大的工作量就是幫朋友們布置家。“哪里掛張小畫,哪里多擺一個花瓶,家里的植物怎么跟擺件一起放更美……這個過程是非常喜悅的。很多時候我們不知道原來習以為常的東西被改變后,心情和生活狀態的變化會這么大,而這種快樂的契機,只不過是將不在乎的洗手間里也養上植物,擺上一條鯨魚;吃飯的碗是某一個陶藝家的作品,因為用著這樣美的碗,而開始用心地做一頓飯……生活的變化是一點一點攢來的,而所謂的藝術都是跟心和美好有關的。藝術不僅僅在美術館、畫廊,更多應該是在每一個家庭中。家庭收藏品的多少決定了一個社會文明的程度和個體生活質量的高低。”

藝術品并不是遠離生活的存在,而是就在身邊,充滿了趣味性,這也是家應該有的樣子。“生活應該由我們鐘愛的貌似無用的收藏品來承載,如果愿意,人人都可以是藝術家、收藏家。”