新發現明代中五省文人印章

朱琪

明初曾沿襲蒙元的行省制,洪武九年(1376)改行省為承宣布政使司,但習慣上仍稱“省”。明朝在全國設置兩京十三使司,包括北五省——京師(北直隸)、陜西、山西、山東、河南,中五省——南京(南直隸)、浙江、江西、湖廣、四川,以及南五省——廣東、福建、廣西、貴州、云南。1949年以后,新出土或征集了一批明代中五省文人印章,按照寬泛的江南地區概念來統計,其數量在全國范圍內也占到三分之二以上。

1953年,文物部門在江西南昌發現“嚴嵩私印”一枚。印章為漢白玉質,獅鈕,22×10×19毫米,陰刻“嚴嵩私印”四字。嚴嵩書法造詣深,擅長寫青詞。他一生歷經成化、弘治、正德、嘉靖、隆慶五朝,是明代著名的權臣。“嚴嵩私印”為漢印風格,布局妥帖,刀法爽利、簡練。

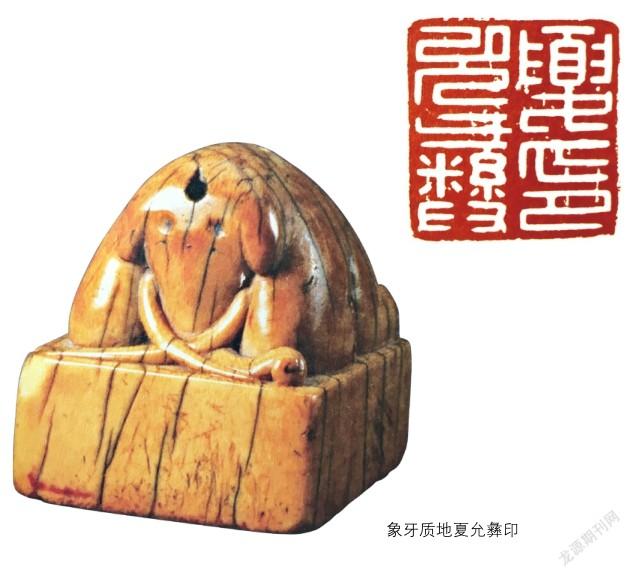

1955年江蘇省文管會接收了松江縣文教科移交的明墓出土印章一對——“夏允彝印”和“瑗公”,兩印皆為蜜蠟質地,蟠螭鈕。上海文物商店曾藏有夏允彝一方名印“夏允彝印”,象牙質地,象鈕,陰文,印面尺寸40×40毫米,原印高度不詳,現歸松江博物館收藏。這三方印章的印文風格接近,用字多采用古文奇字與小篆字形,如“夏允彝印”(朱文)更是將兩種字體進行了糅合。另一方白文印則在漢印字形的基礎上加以蟠曲,可能由于材質的關系,用刀較為細弱,三方印章的總體風格皆與宋元時期私印一脈相承。

1955年江蘇省文管會在整理江蘇省文化局調撥的文物時,發現明代盧象升所用玉印一方。此印印文多取自古文,線條厚重,明顯帶有宋元時期私印特征。除此枚印章實物之外,盧象升生前所用印跡尚見存數種,如陰文“盧象升印”、陽文“盧象升印”、“壬戌進士”印、“恭則壽”印等,風格與此印接近,一并列出參考。

1959年,南京沐英墓出土一枚石印。“沐英”印文為典型的漢白文繆篆形式,布局方正勻稱。印鈕作龜形,形態準確,印臺較龜鈕漢印稍高,接近于魏晉南北朝時期,很可能是對古印印形的模仿和改造。1959年,文物部門在發掘沐英次子沐晟墓時對沐英墓重新發掘,發現了這枚印章。

1966年12月,蘇州市郊虎丘公社新莊大隊在平整土地時發現一座明代墓葬,蘇州市博物館隨即進行了清理發掘,墓中出土印章兩枚,出土時用白綢裹在男性遺骸的左右手中。同出還有墓志兩方,為王錫爵親家申時行所撰。

“荊石”“錫爵”兩印風格接近,應出于同一作者。印文結構呈拉長的體勢,字體則依然是元明時代常見的將小篆與古文雜糅的形式。上海博物館藏《晉人曹娥誄辭卷》上有王錫爵收藏印“王氏元馭”“錫爵”兩方,其中“王氏元馭”印亦見于上博藏王錫爵《行書扇頁》。書卷上“錫爵”一印與出土同文印體勢一致而篆法少異,亦可能出于同一作者。王錫爵府中曾有一位精通篆刻的家仆何通,曾手刻印章數百方,輯成《印史》六卷,張灝在《學山堂印譜》中稱“此吾州王文肅公家世仆,技頗不惡,故亦錄之”,是以這兩方印章的作者不排除即為何通的可能性。

1969年11月,上海盧灣區麗園路街道委員會將該地區在“文革”期間發現的明代朱豹、朱察卿墓群出土的文物上交給上海市文物管理委員會,其中有六方印章,但因出土于“破四舊”時期,具體的出土情況已無法查明,其中明確屬于朱豹的有四枚,屬于朱察卿的一枚,尚有一枚不明確歸屬。

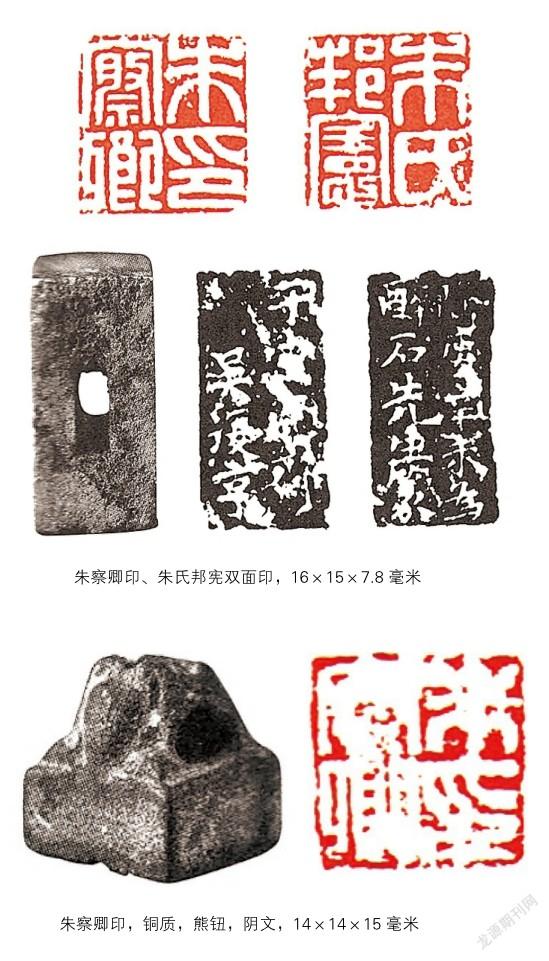

除這六印外,據新近披露的資料,朱察卿墓出土印章還有兩方,皆為銅質,其中一方為穿帶兩面印,分別陰刻“朱察卿印”、“朱氏邦憲”,印側鑿刻有邊款“隆慶辛未為醉石先生篆于□□齋,吳復亨”;另一方為“朱察卿印”印文筆畫有受蝕殘損。這兩方銅印形象樣式皆為典型的漢代私印形制,其制作當有原印作為模范,其中雙面印的邊款內容豐富,包括作者、創作時間、地點、印章受主等重要信息。吳復亨的生卒時間及經歷皆不詳,據上海博物館孫慰祖考證,《石渠寶笈》卷三十《元趙孟頫書千文一卷》下記関大道題跋后鈐有“吳復亨印”、“吳氏孟嘉”兩印,由此可知吳復亨字孟嘉,是一位活動于正德、嘉靖、隆慶年間,與當時書畫收藏家關系密切的文人篆刻家。

據同治《上海縣志》卷二九《名跡下·冢墓》記載:“福州知府朱豹墓在斜橋西南,子贈奉政大夫朱察卿附。”朱豹,字子文,號青岡,正德十二年丁丑(1517)進士,官至福州知府。朱豹之子察卿(1510—1527),字邦憲,號醉石居士。上海所出八印中“朱氏子文”、“青岡之印”、“丁丑進士”(2方)為朱豹用印,“朱察卿印”(2方)及穿帶兩面印為朱察卿用印,“平安家信”為書簡用印,所屬不詳。明人歐大任《旅燕稿》中有《送顧汝修歸上海兼寄朱邦憲》一詩,顧汝修即顧從德,明代古印收藏家,《集古印譜》《印藪》纂輯者,顧從德一門與文彭交往密切,而歐大任與文彭、何震亦為好友,是以朱察卿用印,絕非出自泛泛之流。朱察卿與“丁丑進士”石印作者周經失考,但是根據印主活動時間來推算,周經應當是活躍在弘治、正德、嘉靖年間的印人,反映出當時印人已有治印署款的習慣,其普遍形式為“名字+篆”。需要指出的是,明代印章邊款中的“篆”字,并非僅僅是“書寫”的涵義,更多指的是“篆刻”,當然這一早期的提法也凸顯出“篆”——即書寫印稿的重要性。此外,這方印章的署款位置在后側,也與后來的習慣不同。

上海出土朱氏父子用印是較為重要與典型的一批明代文人用印實物,這批印章的材質、鈕制與藝術風格均十分豐富。從材質、形制到藝術風格皆有所本的仿漢印風格;將古文奇字與小篆結合又體現了宋代私印形式,如“平安家信”、“丁丑進士”;還有典型的元代細朱文印式,如“青岡之印”。這種多元化的復古審美傾向顯示出明代印人對于漢晉印章以及宋元私印藝術風格的回歸與承接。如果聯系到朱察卿與《集古印譜》的編輯者顧從德,以及沈明臣、徐渭、吳復亨等書法篆刻家皆有交游,那么其用印具備較高的藝術水準也就在情理之中了。

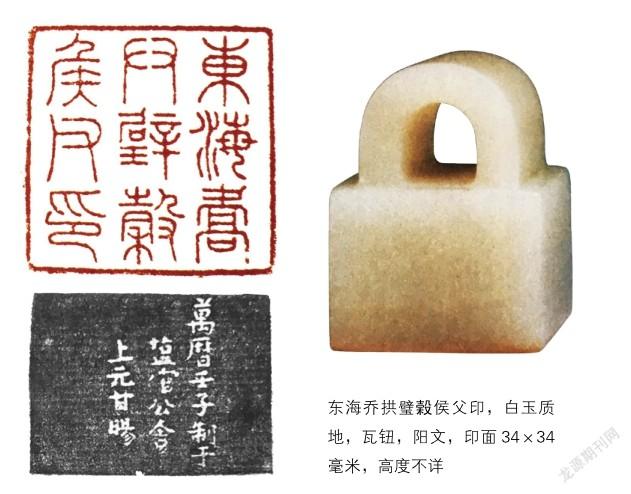

1969年,上海川沙縣農民平整墳地時發現一方玉印,后上交轉歸上海市文物管理委員會考古部保存,今藏上海博物館。玉印印文為“東海喬拱璧榖侯父印”,印側陰刻楷書邊款“萬歷壬子制于鹽官公舍,上元甘旸”。由此可知此印為明代篆刻家甘旸于萬歷壬子年(1612)所作。

據印章邊款可知,甘旸曾有浙江海鹽之行。喬拱璧所居川沙是上海古老的集鎮,喬氏亦曾在南京任職,從喬拱璧與甘旸的生活軌跡來看,兩人是有所交集的。此印是出土明代印章中較為少見的多字印,印文九字分三行排列,各字獨立,所用字形皆為圓轉秀麗的《說文》一路小篆。玉質印材由于硬度較大故鐫刻十分不易,此印不僅文字多,筆畫密集,更于印側鐫刻邊款多字,體現出甘旸作為明代篆刻家駕馭硬質印材的功力,也從側面反映出明代文人用印的材質多元化,以及篆刻家對于社會主流印材的良好適應能力。

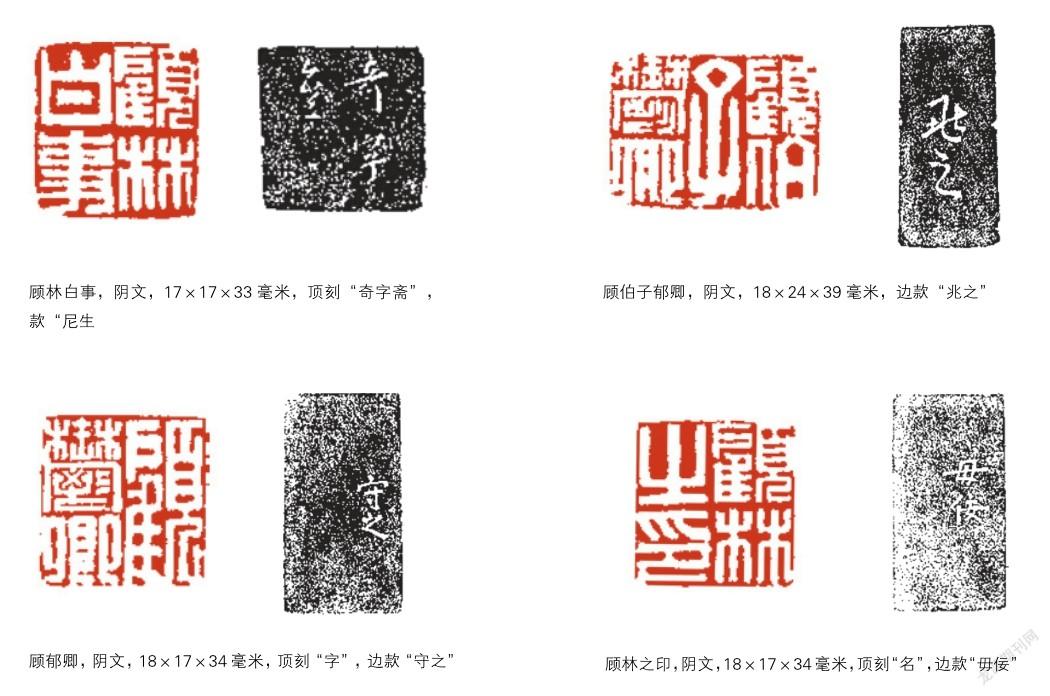

1979年10月,無錫南郊揚名鄉鄧灣里北基建工程中發現一座明代墓葬,無錫市博物館進行了搶救性發掘,墓中出土印章十九方,均為青田石素章,并皆有款識,根據同出墓志等隨葬品,確定為太學生顧林(1557—1595)夫妻合葬墓。

墓中所出十九方印章,均署有名款,多為當時名家所作,其中何震篆刻四方、蘇宣篆刻一方、詹泮三方、詹濂二方、“宗仁”款三方、“尼生”款三方、“兆之”“守之”“毋佞”款各一方。這批印章數量龐大,印文又都是顧林的名、字、號、齋室,可見是其生前實用之物,同時出土的器物還有帶有宋窯特征的瓷印盒。部分作者如何震、蘇宣、詹濂、詹泮等與顧林同時代,很可能是顧林親自托請他們篆刻,顧林死后又作為他的珍玩藏品而殉葬。

這批印章皆屬于較為典型的明代印章風格,白文以仿漢印風格為主,朱文印以略帶繆篆意味的小篆入印,某些筆畫帶有明顯的明代私印特征,如“奇字齋印”的“印”字爪部的末端圈狀彎筆,在明代汪關、甘旸、胡正言等人的印作中亦有類似的處理,可見在當時頗為流行,引發印人之間的互相效仿。

有學者認為詹濂、詹泮實為同一人,但此說并沒有實際的證據,理由有三:詹濂、詹泮雖姓名、表字相近,然各家文獻記載之中,從未有過混淆;從顧林墓出土實物來看,若詹濂、詹泮為同一人,實無變更姓名署款之必要,明代確有變換姓名之事見于史料記載,如印史上《秦漢印統》編者羅王常因其父攀附嚴世蕃坐案被殺,乃變姓名為王常隱匿,然詹濂更名詹泮,或詹泮更名詹濂,似無必要,兩者反而更近似于同宗同輩之關系;從印章實物邊款鐫刻特征看來,詹泮署款爽利、剛勁,字體皆取左下右上欹斜之勢,詹濂署款則字體平正,刀筆力度弱于詹泮。

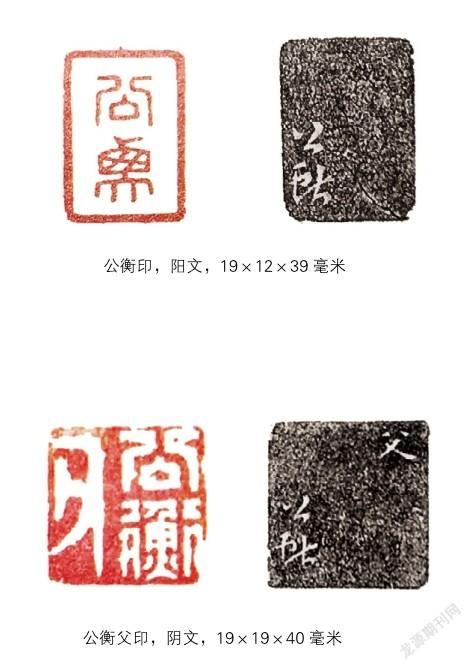

1984年7月,無錫甘露鄉彩橋村東蕭塘墳華察家族墓地發現一座古墓,無錫市文物管理委員會、無錫市博物館和無錫縣文物管理委員會聯合進行發掘清理,確認此墓為明代華師伊夫婦合葬墓。墓中出土了時大彬款紫砂壺、文房用品以及大量瓷器,其中有印章四枚,均為青田石質無雕鈕素章(原考古報告均誤為玉質)。“清機閣”印頂部右側有行書款“清機閣”,左下角落款“應制”,故可確定為蘇宣篆刻,其他三方印章也均在頂部左下角落行草書款“公獻”,應該是印章作者。據同出墓志記載,華師伊萬歷二十五年(1597)科舉落榜之后未再應試。其生活時代、社會身份、家世環境與前述顧林相似,兩者具有比較研究的價值。

華師伊夫婦合葬墓所出四印代表了明朝中晚期文人用印的典型形態,其中白文印“公衡父”“清機閣”與顧林墓出土姓名表字印的仿漢印式風格十分接近,朱文印“公衡”“椒蘭室”也可以十分輕易在明代印譜以及書畫落款印中找到類似的形式與風格。顧林與華師伊生活時代、地域、環境皆很類似,他們的用印也能夠體現較為統一的藝術特征,尤其是兩墓出土素石印章頂部除署名外所刻的簡略款識,應當是印章豎置存放時便于識別檢選印文而刻制的簡略標記。這種將印文內容縮略鐫刻于印章頂部的形式,在顧林墓出土多方印章中也有出現,如頂部鐫刻“名”“字”“名氏”等。無雕鈕的素石印章在貯藏時難以準確分辨印文內容,這種出于實用目的而鐫刻簡易款識的集中出現,說明在當時文人用印中已經形成了某種習慣,陜西鳳翔縣劉家溝明代劉之勃妻墓出土的三方印章頂款亦屬此例(詳后文)。此外,華、顧二墓中俱出土了蘇宣印章,說明蘇宣與當時無錫地區文人的交往活動較為頻密,也可一窺當時文人階層與篆刻家的交游關系。

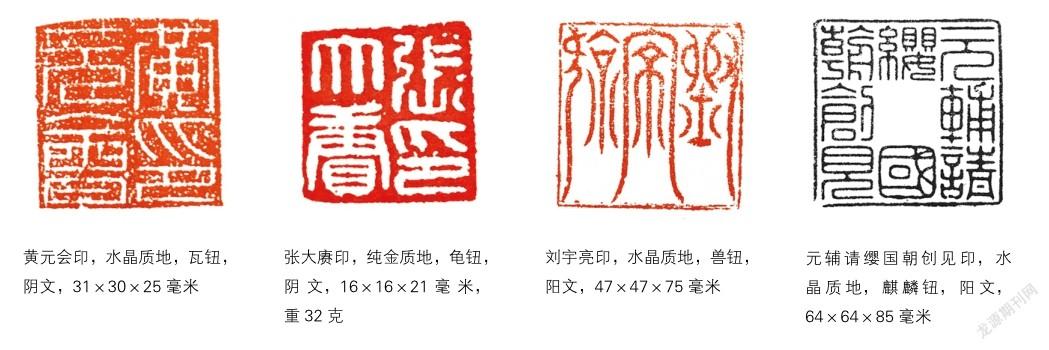

1984年4月,太倉水泥制品廠在擴建廠區時,于太倉縣婁東鄉東郊鎮東發現一座明代墓葬,由蘇州博物館和太倉縣博物館聯合進行搶救性發掘。墓葬為明代黃元會夫婦合葬墓,男性遺骸左手處出土印章一枚,印文采用漢代繆篆形式,篆法以方折為主,線條細勁挺括,富于文人氣息。黃元會與明代印論《印母》作者楊士修有交,對歷代印章沿革亦頗有研究,萬歷四十五年(1617),太倉張灝編集明代篆刻家篆刻為《承清館印譜》,黃元會曾為之作序。“黃元會印”的作者應當是一位明代著名的篆刻家。

1984年,安徽阜陽潁西鎮羅漢臍古堆南坡發現一座古墓,阜陽市文物部門清理發現一枚金印——“張大賡印”。張大賡(1600—1674),工繪事,擅詩文,明亡后終身不仕,專心致學,有詩集傳世。此印為仿漢印風格,風格樸拙渾厚,印鈕與形制較之漢代龜鈕印有所變化,龜的形態趨于具象化,紋飾也更精致。

1999年7月,四川綿竹大北街舊城改造基建施工時,在明代劉宇亮宅邸“天官府”舊址地下1.2米處發現一只木箱,其中有印章數枚。“劉宇亮”朱文印,三字呈縱向平行排列,采用明代流行的古文奇字入印,結體修長,末筆皆作舒足式拖曳而下,與華師伊墓出土的“椒蘭室”用字結構有幾分類似。“元輔請纓國朝創見”,印文安排如布算子,八字作九宮格處理,中間多余空格留空,這種排布在明清印譜中亦有同類,格調不高。由印文內容可知此印當作于崇禎十二年(1639)或稍晚,從此印矜夸之詞來看,正可見劉宇亮之為人。

綜上,明代中五省地域范圍新出土文人印章共計45方,如果按照晚近的行政地域區劃來看,中五省的核心區域南直隸出土印章數量最多,而按照寬泛的江南地區概念來統計,其數量在全國范圍內也占到三分之二以上。當然這種數量上的統計與地域歸置并不一定能完全代表明代文人用印及篆刻藝術發展的地緣性歸屬,但作為目前所能掌握的一種統計樣本,還是較為符合我們對于明代篆刻的認知的。

明代文人篆刻與用印體系是從東南部地區尤其是江南一帶最先萌發勃興的,這與江南地區經濟發達、人文薈萃有著密切的關聯,尤其明代中后期江南吳門、金陵地區成為當時的主要文化中心,書畫家云集,更吸附了來自徽州地區的印人攜藝游食,形成了印人群體的聚集效應。篆刻流派的初期特征也由之顯現,應當說,明代出現的篆刻流派,并非是技法或者篆刻風格上的歸攏與劃分,更多是依據地域關系與印人群體之間的師承和交游。這既是中國篆刻藝術流派萌發初期的特點,也是文人篆刻在明代正式進入自覺發展的重要標志。

本文為江蘇高校哲學社會科學研究項目“新出土明代文人印章及其篆刻藝術特征研究”(項目編號2017SJB0444)階段性研究成果之一。

(作者為南京曉莊學院美術學院副教授)