黑河中游地區生態環境演變及其驅動因子分析

李凱 盧廣毓

摘要:為分析黑河中游地區生態環境變化趨勢及其成因機制,選取2000年和2011年研究區遙感影像數據資料,建立土地利用類型轉移矩陣并進行對比分析,結果表明:2000-2011年,黑河中游地區生態環境演變趨勢主要為未利用地向耕地轉化,其他各種土地利用類型間轉換也比較頻繁;生態環境演變是自然因素與人為因素共同作用的結果,其中人為因素占主導地位。

關鍵詞:生態環境變化;土地利用轉移矩陣;驅動因子分析;黑河

中圖分類號:X171.4;TV882.8 文獻標志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2018.03.017

在西北干旱內陸流域,水資源開發利用所產生的生態環境問題由來已久,幾乎是伴隨人類發展同步出現的問題川。位于河西走廊中部的黑河流域全長928km,涉及青海、甘肅和內蒙古三個省(區),流域總面積11.6萬km2,是河西地區最大的內陸河流域,也是西北干旱區最具有代表性的流域。認識近10a流域土地利用類型變化情況及其成因,對掌握流域生態環境演變趨向意義重大。

縱觀國內外生態環境變化研究的相關理論和實踐:在研究數據的獲取上借助于3S技術的綜合應用,均朝著采用多時相遙感數據與其他基礎數據相結合的方向發展;在生態環境變化的研究中,大多側重于對局部或生態環境變化的某一方面進行研究,生態環境變化的研究缺乏整體性和宏觀性。由于生態系統具有整體性、復雜性和動態性,因此單要素或局部的生態環境變化研究難以真實反映地域間的環境效應,研究結果對環境管理決策的實施缺乏系統性、全面性和指導性。為此,本研究以黑河干流中游為研究區,圍繞生態環境變化問題,基于中高分辨率遙感數據,開展生態環境調查分析,獲取實施黑河水資源統一管理與調度以來該區域生態環境動態變化情況,以期為黑河流域綜合治理規劃以及黑河流域中游水土資源的合理配置提供科學依據和技術支撐。

1 研究方法

1.1 數據來源及處理方法

本研究選取的區域為黑河干流沿線的中游地區,其中以甘州、臨澤、高臺三縣(區)為重點研究區域,面積0.93萬km2。選取的影像數據為2000年、2011年的30m分辨率的Landsat TM/ETM+影像數據及2011年的2.5m分辨率SPOT影像數據。參照中國科學院資源環境數據庫中的全國1:10萬土地利用分類系統,制定一個以主要反映土地覆被特征的生態環境遙感監測分類系統,對黑河中游地區生態環境進行統計分析。同時,運用GIS的空間疊加分析方法,提取研究區域內各類土地利用類型相互轉化數據,據此建立土地利用類型轉移矩陣、編制土地利用類型轉換圖,揭示近10a來黑河中游地區生態環境變化趨勢,定量給出近10a生態環境動態變化的基本特征[3]。

1.2 分類體系的確定

考慮到研究區域普遍具有強烈的農業景觀特征,以及所能獲得的其他相關研究資料,對黑河中游地區土地利用分類采用現狀分類系統,共選擇6項指標類型,分別為耕地(包括山區旱地、丘陵旱地、平原旱地等)、林地(包括喬木林地、灌木林地、疏林地、果園)、草地(包括高覆蓋草地、中覆蓋草地、低覆蓋草地)、水域灘地(包括河流、渠系、水庫坑塘、灘地、濕地)、城鎮用地(包括農村居民地、工礦及交通用地)、未利用土地(包括沙地、戈壁、鹽堿地、裸土地、裸巖)。

1.3 黑河中游土地利用類型演變分析方法

土地利用類型轉移矩陣來源于系統分析中對系統狀態與狀態轉移的定量描述。通常的土地利用類型轉移矩陣(見表1)中:行表示T,時點土地利用類型,列表示T2時點土地利用類型。Pij表示T1-T2期間土地利用類型i轉換為土地利用類型j的面積占土地總面積的百分比;Pii表示T1-T2期間土地利用類型i保持不變的面積百分比:Pi+表示T1時點地類i的總面積百分比;P+j表示T2時點j種土地利用類型的總面積百分比;Pi+-Pii為T1-T2期間地類i面積減少的百分比;P+j-Pjj為T1-T2期間地類J面積增加的百分比[4-6];A1、A2、…、An表示n種土地類型。

2 結果分析

2.1 土地利用類型轉移矩陣

通過空間疊加分析產生的結果圖層的綜合屬性數據,計算得出黑河中游地區各種土地利用類型在2000-2011年的轉出率、轉人率及面積變化情況,獲取土地利用類型轉移矩陣,見表2。

2.2 土地利用類型之間的轉移分析

表2中新增即轉人率,減少即轉出率。轉出率比較高的是草地和未利用地,轉出率比較低的是耕地、林地和水域灘地,未轉出的是城鎮用地;轉人率比較高的是耕地、草地和未利用地,其他土地利用類型轉人率則比較低。

由土地利用類型轉移矩陣可以看出:①耕地新增的面積主要來源于未利用地和草地,分別占1.94%和0.77%;減少的耕地主要是被占用為城鎮用地,還有部分耕地退耕為林地、草地以及水域灘地。②城鎮用地的增加主要來自于對耕地的占用,占0.26%;林地面積總體略有增加,新增林地主要來自未利用地和草地,分別占0.20%和0.17%,同時由于開荒擴耕,因此部分林地被開墾為耕地。③草地總體呈減少趨勢,減少了約0.51%,減少的草地主要被開墾為耕地,面積占0.77%。同時,部分區域的草地也有增加,增加的草地主要來自未利用地和水域灘地,面積分別占0.93%和0.18%。④水域灘地總體略有減少,主要體現在灘地減少,是研究區內河流灘地開墾為耕地的結果。⑤轉出率、轉人率最低的土地利用類型是城鎮用地,這種土地利用類型表現出極不活躍的狀態。

2.3 土地利用類型面積變化分析

將黑河中游地區2000-2011年各種土地利用類型面積進行對照分析,見表3。面積變化呈上升趨勢的土地類型有耕地、林地和城鎮用地,其中:耕地增長幅度最大,林地、城鎮用地略有上升;呈下降趨勢的土地類型有草地、水域灘地和未利用地,未利用地減少幅度最大。

3 黑河中游地區生態環境演變驅動因子分析

3.1 自然因子

(1)氣候變化的影響。統計數據表明,2000-2011年黑河中游地區年降水量呈增加趨勢(見圖1),該氣候變化趨勢有利于干旱區植被的生長,對遠離綠洲的沙地、戈壁等植被的恢復和改善起到明顯的效果,未利用地轉草地0.86萬hm2。

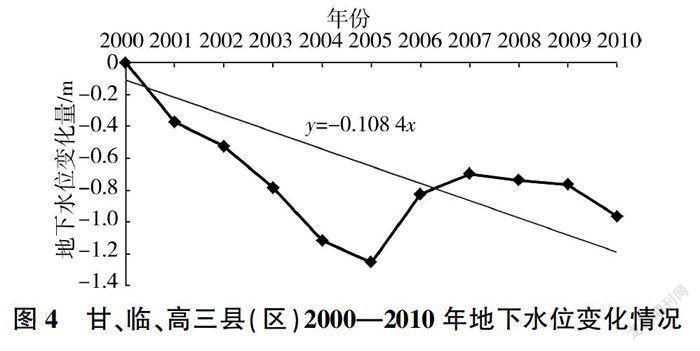

(2)上游來水量增大。如圖2所示,2000-2011年鶯落峽斷面來水量偏大,年平均來水量達17.53億m3,比多年平均來水量多1.73億m3;正義峽斷面下泄水量平均為10.07億m3,與多年平均下泄水量9.5億m3相差不大。在來水量增大、下泄水量幾乎不變的情況下,說明中游用水量急劇上升,導致中游用水量增加的根本原因在于中游地區擴耕現象嚴重,致使生態環境變化劇烈,各種土地類型之間轉換頻繁。

3.2 人為因子

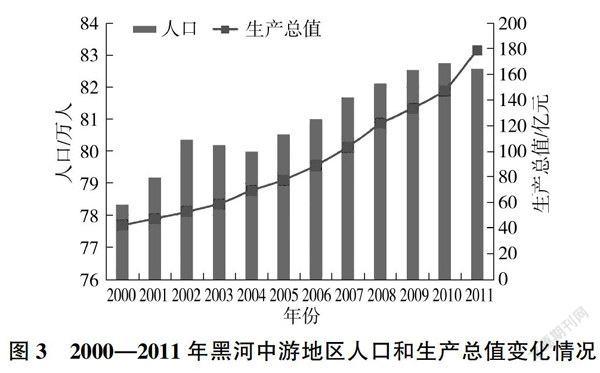

(1)經濟利益的驅使。黑河中游集中了全流域90%以上的人口和耕地,2000-2011年該區域的人口增長和社會經濟發展非常迅速,歷年人口和生產總值變化情況如圖3所示。

從圖3可以看出,2000年以后研究區人口大幅度增加,生產總值增長也非常顯著。為增加收入和緩解日益增長的人口壓力,2000-2011年黑河中游地區耕地面積大幅度增加,從2000年的21.27萬hm2增至2011年的23.83萬hm2,增加了2.56萬hm2,年均增加0.21萬hm2。擴耕現象嚴重、灌溉面積增加,農業生產嚴重擠占生態用水,使局部地區得不到有效灌溉,引起生態環境退化。

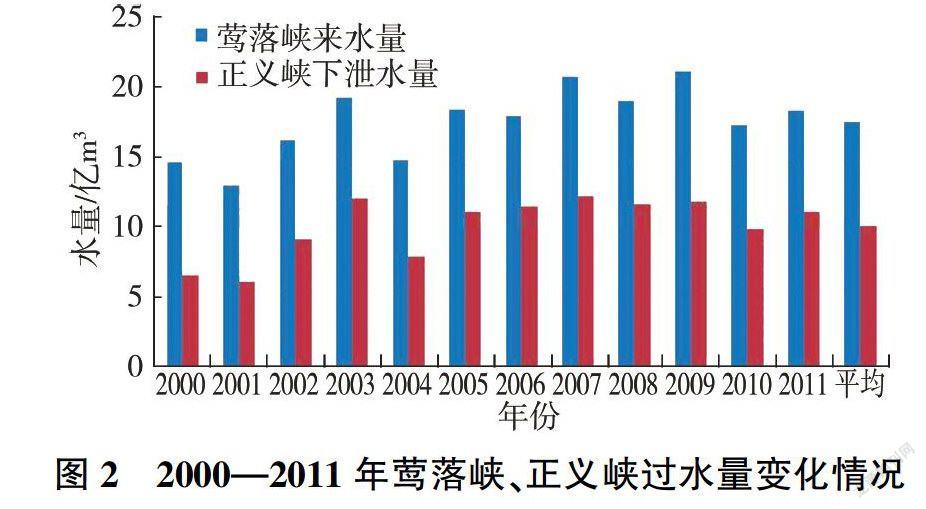

(2)地下水超采。由于耕地面積和灌溉面積增加,因此黑河中游地區地下水開采量急增。據統計,近年來甘、臨、高三縣(區)機井數量明顯增多,農業機井數量2000年為5546眼,2010年為9297眼。本研究在中游地區現有的58眼地下水位觀測井中選取2000-2010年期間地下水位觀測數據連續性較好的42眼進行統計分析,如圖4所示,2000-2010年甘、臨、高三縣(區)的地下水位總體呈下降趨勢:2000-2005年地下水位急劇下降,平均下降速率為0.25 m/a;2005-2007年,由于上游來水量和側向補給量增加,因此地下水位出現短暫的回升;2008年后平均地下水位又開始緩慢下降,且2009年之后下降速率呈增大趨勢。總體來看,2000-2010年黑河中游地下水位總體呈下降趨勢,平均下降速率為0.11m/a。地下水位的下降,導致局部地區灌木林衰退和草地荒漠化。

4 結論與建議

研究表明,在人口增長和社會經濟發展等因素的驅動下,黑河中游地區各土地類型之間發生頻繁的轉換。通過對2001-2011年黑河中游地區土地利用類型動態變化趨勢及驅動力分析,得出如下結論:①黑河中游地區生態環境演變主要表現在耕地整體比重上升,由2000年的21.27萬hm2增加到2011年的23.83萬hm2,增加了2.56萬hm2,變化幅度達12%;未利用地面積減小最多,由55.21萬hm2減小至52.94萬hm2,減小了2.27萬hm2,變化幅度為4.1%,并且大部分轉化為耕地。其他土地利用類型變化幅度不大,其中:林地、城鎮用地小幅度上升,分別增長0.10萬、0.31萬hm2;草地、水域灘地面積有所下降,分別減小0.49萬、0.22萬hm2。②黑河中游地區生態環境演變是自然因素和人為因素共同作用的結果,從整體上看,黑河生態環境變化的主導驅動力是人為因素,自2000年以來,上游來水量增加,在社會經濟及人類需求日益增長的形勢下,城鎮化進程加快,導致擴耕現象嚴重,從而對黑河中游部分地區地下水超采,進而擠占生態用水,使得水資源利用不合理,對生態環境造成了一定影響。

黑河中游地區生態環境總體上得到明顯改善,但是水、生態、經濟三者之間的關系仍然不相協調,人類對黑河中游地區水土資源開發利用是引起流域生態環境劇烈變化的根本原因。因此,必須改變傳統的以犧牲生態環境為代價的經濟發展模式,流域的社會經濟發展應充分考慮水資源的制約條件,調整產業結構與布局,合理進行水資源優化配置。同時,大力發展節水農業,合理調整產業布局,加快骨干水利工程建設,合理調配下放水量,以中游灌區為重點,減少平原水庫,大力開展灌區節水配套改造,優化渠系工程布局,合理利用地下水,適度發展井灌。建立生態環境狀況評價的長效機制,以黑河流域的生態環境狀況動態變化趨勢作為制定生態功能區劃及土地利用管理政策的依據;建立和健全水資源全流域管理與行政區域管理相結合的體制,建立先進的水文自動測報和水資源管理、調度系統,協調經濟社會與自然生態環境系統的關系,促進流域生態環境良性發展、保障流域生態系統安全。

參考文獻:

[1]藍永超,孫保沐,丁永健,等.黑河流域生態環境變化及其影響因素分析[J].干旱區資源與環境,2004,18(2):32-39.

[2]王根緒,王建.近10年來黑河流域生態環境變化特征分析[J].地理科學,2002,22(5):527-534.

[3]張靖,同麗嘎,董建軍,等.土地利月獷覆蓋變化研究方法[J].內蒙古大學學報(自然科學版),2013,44(3):329-336.

[4]喬偉峰,盛業華.基于轉移矩陣的高度城市化區域土地利用演變信息挖掘:以江蘇省蘇州市為例[J].地理研究,2013,32(8):1497-1507.

[5]劉瑞,朱道林.基于轉移矩陣的土地利用變化信息挖掘方法探討[J].資源科學,2010,32(8):1546-1547.

[6]郝敬鋒,劉紅玉.基于轉移矩陣模型的江蘇海濱濕地資源時空演變特征及驅動機制分析[J].自然資源學報,2010,25(11):1918-1929.

[7]苗立志,姜巖.阿克蘇河流域土地利用變化與動態監測分析[J].地球信息科學,2007,9(2):124-125.