小基線集技術在礦區地表形變監測中的應用

賀曉陽 趙盟 程存付

摘 要:小基線集作為新的INSAR時序分析技術,可有效降低時間和空間基線失相干影響,具有數量要求低,數量利用率高,DEM精度要求較低等特點。本文利用15期哨兵1號SAR數據,監測了鶴壁市2015年11月至2016年11月地表形變狀況,反演了形變速率、累積形變等參數,為礦業城市區域性地面沉降防治提供了科學、有效的手段。

關鍵詞:小基線集;哨兵1號;礦區;監測

中圖分類號:P227 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2018)19-0097-02

Application of SBAS-INSAR Technology in Surface

Deformation Monitoring of Mining Area

HE Xiaoyang1 ZHAO Meng1 CHENG Cunfu2

(1.Henan Institute of Surveying and Mapping,Zhengzhou Henan 450003;

2. Linzhou Bureau of land and resources,Linzhou Henan 456550)

Abstract: As a new time series analysis technique for InSAR, the SBAS-INSAR technology can effectively reduce the time and spatial baseline irregularity effect, which has the characteristics of low quantity requirement, high quantity utilization rate and low DEM precision requirement. This paper used 15 issue of sentinel 1 SAR data, monitoring of hebi city in November 2015 to November 2016 surface deformation condition, the inversion of the deformation rate, cumulative deformation parameters, such as for the mining cities regional land subsidence control provides a scientific and effective method.

Keywords: small baseline set;sentinel 1;mining area;monitoring

在礦業城市,利用新型監測技術和手段監測大范圍礦區地表沉降,實現對開采誘發地表形變的有效監管和管理,對保證礦區的可持續發展具有非常關鍵的作用[1,2]。《全國地面沉降防治規劃(2011—2020年)》指出,常規地面沉降監測手段難以滿足防災減災的需求,亟待增強地面沉降防治科學的研究與其支撐體系的建設,以提高地面沉降防治的水平。本文利用時序INSAR小基線集技術(SBAS-INSAR)[3-5],對采礦區地表沉降狀況進行連續性監測,可以獲取礦區地表不同時期內的緩慢形變量、累積形變量及形變監測速率等,得到更為精準的監測結果,有利于為地質減災防災、城市規劃等提供有力的技術支撐。

1 小基線集技術基本原理及流程

小基線集技術利用短時空基線的SAR數據集進行相互組合,充分提高了數據利用率,有效保證了干涉圖質量,一定程度上抑制了噪聲相位的影響,確保了地表形變監測的有效性和準確性,降低了區域性地表形變監測成本,具有良好的應用前景。

1.1 基本原理

小基線集技術是通過同監測區域不同時期的序列N幅SAR數據按時空基線組合,形成多個短時間基線和短空間基線的小基線集,在此基礎上進行干涉處理,獲取M個干涉圖子集(M滿足[N/21.2 技術流程

小基線集技術獲取地表形變步驟可主要分為:SAR數據集預處理,SAR數據集組合、建立連接,生成干涉圖集,軌道精煉和重去平,一次反演,二次反演,地理編碼和時序分析。

2 小基線集技術監測地表形變

2.1 試驗區概況

文中試驗區地理坐標范圍為113°59′~114°45′E、35°26′~36°02′N,覆蓋整個鶴壁市,重點監測鶴山區和山城區因采礦引起的地表沉降。

2.2 試驗數據及預處理

本文選取2015年11月20日至2016年11月26日,共15期具有短時空基線的哨兵1號SAR影像作為監測數據源,DEM采用30m的SRTM數據,數據獲取時間及時空基線見表1。

由表1可知,選取的SAR數據時間基線和空間基線較小(遠小于臨界值),非常適合小基線集技術的開展。

預處理包括SAR影像裁剪、影像配準及主影像選取。

2.3 小基線集技術監測結果

利用小基線集技術對經裁剪、配準后的12期SAR數據集進行處理,并通過設定時間基線和空間基線閾值,確保每一幅影像至少與5幅建立有連接,這樣組合出78個干涉像對,在此基礎上進行干涉處理,得到干涉圖集,檢查獲取的干涉圖集,剔除干涉圖質量差的連接。經軌道精煉和沖去平后,進行第一次反演,根據高相干點相位,建立形變速率和高程誤差改正方程,利用SVD法解算平均形變速率和高程改正值,然后進行二次反演,消除大氣相位,得到累積時序形變量。

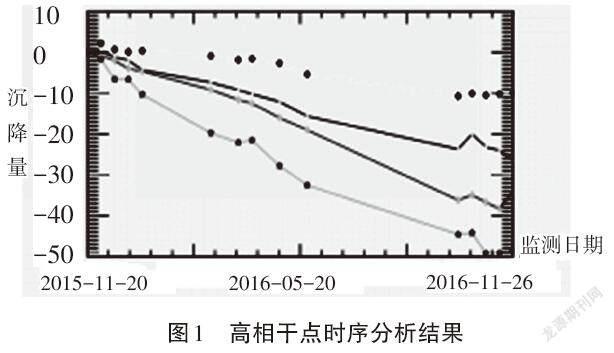

在高相干性的區域,選擇4個具有代表性的點,進行時序分析,結果如圖1所示。

從圖1可以看出,所選點均呈漏斗狀下沉,變化趨勢相一致。最大累積沉降量可超過50mm,沉降速率最大為75mm/a,沉降漏斗邊緣累積沉降量在10mm左右。點的沉降量在3至4月及10至11月呈非線性變化,這可能與雨水灌注或大氣殘余相位有關。

3 結語

小基線集技術在大范圍時序地表形變監測方面應用效果顯著,所需數據量少,受DEM精度影響小,去大氣相位效果較為理想,監測結果可靠性高,并且技術實現較為簡便,可有效降低大范圍區域性地表形變監測成本,可為地面沉降防治提供科學、高效的技術手段。

參考文獻:

[1]Jarosz A,Wanke D. Use of InSAR for Monitoring of Mining Deformations[J]. Proc of Fringe Workshop,2004(1):550.

[2]路旭,匡紹君,賈有良,等.用INSAR作地面沉降監測的試驗研究[J].大地測量與地球動力學,2002(4):66-70.

[3]張金芝,黃海軍,畢海波,等.SBAS時序分析技術監測現代黃河三角洲地面沉降[J].武漢大學學報(信息科學版),2016(2):242-248.

[4]楊成生,劉媛媛,敖萌.基于SBAS時序分析的大同地面沉降與地下水活動研究[J].國土資源遙感,2015(1):127-132.

[5]甄艾妮.基于SBAS-InSAR 技術的北京市地面沉降分析[D].北京:中國地質大學,2017.