崇明島生態(tài)道路建設(shè)研究

錢 晨

(上海市政交通設(shè)計研究院有限公司,上海市200092)

0 引言

《崇明世界級生態(tài)島發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出“踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,牢固堅持和落實生態(tài)立島原則”以及一系列量化發(fā)展指標,對崇明的生態(tài)發(fā)展提出了更高的要求。世界級生態(tài)島建設(shè)需要相應的道路基礎(chǔ)設(shè)施配套工程,但傳統(tǒng)意義上的道路建設(shè)要耗用大量的土地資源和建筑材料。道路本身占用大量農(nóng)田、苗圃,對周邊生態(tài)環(huán)境造成影響,道路建設(shè)和運營還會產(chǎn)生大量的碳排放。這些都與“世界級生態(tài)島”理念存在沖突。本文從規(guī)劃、線形設(shè)計、筑路材料、雨水收集、生態(tài)景觀等角度分析適合崇明地區(qū)推廣的生態(tài)道路建設(shè)理念與方法,以期降低道路建設(shè)對周邊環(huán)境的影響,節(jié)約資源與能源,減少環(huán)境污染,增強綠化景觀生態(tài)性。

1 崇明生態(tài)道路規(guī)劃

科學規(guī)劃與布局道路網(wǎng)絡(luò)是進行生態(tài)道路建設(shè)的基礎(chǔ)。在地區(qū)規(guī)劃階段,應當根據(jù)區(qū)域交通發(fā)展趨勢及地方特征,制訂合理的交通發(fā)展戰(zhàn)略,合理布局城市道路系統(tǒng)、公交系統(tǒng)、停車系統(tǒng)等各交通系統(tǒng),統(tǒng)籌安排與協(xié)調(diào)各類交通設(shè)施的用地規(guī)模和布局,達到土地的集約化、多用途、高效率使用[1]。

1.1 既有道路問題分析

目前,崇明島內(nèi)城鎮(zhèn)化水平較低,重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中在南部沿江地區(qū),其他大部分區(qū)域為農(nóng)業(yè)用地和林地。崇明島對外道路僅有滬陜高速公路(G40)一條,島內(nèi)道路網(wǎng)絡(luò)中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間聯(lián)系以公路為主,鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部以城市道路為主。崇明島既有道路系統(tǒng)存在如下問題:

(1)對外單通道,遠離市區(qū),使得崇明島發(fā)展趨向邊緣化;

(2)公路網(wǎng)絡(luò)骨架尚未形成,級配不合理,部分道路功能混雜;

(3)慢行空間不足,缺乏慢行系統(tǒng)的引導和串聯(lián)。

1.2 崇明島道路規(guī)劃建議

(1)整合現(xiàn)有道路系統(tǒng),統(tǒng)籌規(guī)劃城鎮(zhèn)內(nèi)部與城鎮(zhèn)間的道路網(wǎng)絡(luò)。

崇明島城鎮(zhèn)地理位置分布和用地布局決定了島內(nèi)主要以公路體系為主,近年來的城鎮(zhèn)發(fā)展則以城市道路體系進行建設(shè),兩種體系在路網(wǎng)分級、功能劃分、建設(shè)標準、投資模式和管理模式上均存在較大差異,難以形成統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理的發(fā)展模式。因此,建議整合城市道路網(wǎng)和公路網(wǎng),建立一體化的道路功能分級體系,根據(jù)道路在路網(wǎng)中承擔的交通功能,將道路系統(tǒng)分為高速公路、主要干路、次要干路和其他道路。

(2)推進西線通道方案研究,加快形成對外雙通道格局。

崇明島居民改善中西部對外交通的呼聲一直非常強烈。上海市和崇明島的相關(guān)規(guī)劃中也預留有西線通道的線位。同時,僅依靠G40對外溝通不足以支撐世界級生態(tài)島的建設(shè)與發(fā)展,因此雖然西線通道面臨著工程建設(shè)、生態(tài)保護、投資等各方面困難,但加快推進西線通道的研究可謂眾望所歸。

(3)優(yōu)化骨干路網(wǎng)體系建設(shè),不宜大量新建和擴展既有路網(wǎng)。

目前,崇明公路網(wǎng)路段平均擁擠度全市最低,交通運行狀況良好,總體能夠滿足居民出行需求。交通擁堵易發(fā)生的路段主要集中在南部城鎮(zhèn)帶的內(nèi)部及各大旅游景區(qū)附近。崇明生態(tài)島中遠期規(guī)劃人口基本維持現(xiàn)狀水平,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也沒有重大變化,因此不主張大量新建和擴展既有路網(wǎng),而是有針對性地從以下方面完善路網(wǎng)建設(shè):

a.完善島內(nèi)快速集散通道建設(shè),滿足全島快速通達的要求;

b.適度增強崇明島南部城鎮(zhèn)帶之間的路網(wǎng)密度,滿足城鎮(zhèn)內(nèi)部和城鎮(zhèn)之間的出行需求,分散陳海公路的部分功能;

c.針對島內(nèi)生態(tài)片區(qū)和旅游景點的集散道路進行提標改造,緩解節(jié)假日旅游交通疏散壓力;

d.對原規(guī)劃中紅線過寬的道路和中北部規(guī)劃新增的道路,可采取降低等級、縮窄紅線甚至取消規(guī)劃線位等方式進行優(yōu)化調(diào)整。

(4)大體延續(xù)現(xiàn)狀道路寬度,完善干道斷面,完善慢行系統(tǒng)。

保留現(xiàn)有道路的斷面特點,充分彰顯生態(tài)島特色,大體保持現(xiàn)狀公路寬度,不過分拓寬。對于干線道路,在現(xiàn)狀道路的基礎(chǔ)上根據(jù)交通需求結(jié)合實際情況進行適當拓寬;對于其他道路,維持現(xiàn)狀7~8 m道路寬度即可。同時,可結(jié)合全島綠廊建設(shè)和景區(qū)建設(shè),完善島內(nèi)慢通道的布設(shè)。

2 崇明生態(tài)道路線形設(shè)計

崇明是典型的鄉(xiāng)村型生態(tài)島,島上地勢坦蕩低平,約90%的土地標高介于3.21~4.20 m(吳淞高程)之間;全島土地結(jié)構(gòu)以農(nóng)業(yè)用地為主;島上水系發(fā)達,近2萬條河道總體呈井字形網(wǎng)狀結(jié)構(gòu);森林覆蓋率超過22%。“一林一水八分田”是崇明自然本地特征,道路設(shè)計時應以保持崇明自然本地特色為首要目標。

2.1 道路選線

(1)對于新建道路,應在充分研究水網(wǎng)分布、農(nóng)田肌理、林地以及生態(tài)保護區(qū)位置的基礎(chǔ)上進行道路線位敷設(shè),盡量避免過多地調(diào)整現(xiàn)狀水系,避免斜切或小塊分割農(nóng)田,避免大面積砍伐或移栽樹木,避免穿越生態(tài)保護區(qū)。

(2)對于改建道路,應盡量利用既有道路部分,減少廢棄工程量。可采用增加分隔帶寬度、上下行分幅布設(shè)等方式,保留現(xiàn)狀行道樹和路側(cè)綠帶。若提標改造時部分路段老路線位不滿足規(guī)范要求,可通過局部降速解決,避免因改線造成大量樹木移栽。

(3)對于生態(tài)敏感區(qū)和保護區(qū),避免直接穿越,宜以繞行為主,無法避讓或繞行代價太高時,應進行多線位和多工程方案比選,合理選用上跨下穿等工程措施。

(4)對于沿線建筑,在滿足交通需求前提下合理選擇是否拆遷。崇明郊野自然形成的村落,居民建筑集中,富有地方特色,宜整片保留發(fā)展旅游業(yè);一些非重點特色村落,房屋破損嚴重,生活基礎(chǔ)設(shè)施配套不完善,這種情況下拆遷會給居民帶來福利,可不必調(diào)整線位。

2.2 縱斷面設(shè)計

2.2.1 低路堤設(shè)計

低路堤設(shè)計具有節(jié)約土地、降低土方工程量、減少工后沉降、縮短工期,以及對原有地貌景觀破壞小、易于道路景觀融入周邊環(huán)境等諸多優(yōu)點[2]。崇明島地形地貌及環(huán)境情況客觀上有利于低路堤的實現(xiàn)。在具體設(shè)計時可從以下幾個方面入手:

(1)合理設(shè)置縱坡

縱斷面應注意縱坡的均衡性,注重適應平面線形的地勢變化,短距離內(nèi)盡量避免頻繁起伏等。在河道等控制性因素路段,可適當增大縱坡來減少橋頭填土量。

(2)低等級公路上跨高等級公路

這種處理方式能夠有效降低路基高度,但在具體設(shè)計時應對跨線橋和通道方案進行經(jīng)濟性分析。

(3)合理布設(shè)通道

新建道路時,沿線各村鎮(zhèn)往往希望兩側(cè)地塊能夠得到有效溝通,預留足夠多的橫向通道,但若按照現(xiàn)有農(nóng)村道路逐一設(shè)置通道,則會增加道路整體填土高度,不利于低路堤的實現(xiàn)。在外業(yè)勘測中,應與地方政府和鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管部門協(xié)商,采用局部設(shè)置輔道合并通道,重新劃分土地使用權(quán),調(diào)整行政分界等措施,減少兩側(cè)居民穿越道路的需求,從而減少通道數(shù)量。另外,在橋涵等構(gòu)筑物附近,可利用橋涵空間設(shè)置通道。

2.2.2 平坡取用

崇明地勢平坦,部分外圍區(qū)域水系和橫向通道的布設(shè)需求較少,存在連續(xù)的、長距離的縱斷面設(shè)計,僅受最小填土高度和排水控制。

按照規(guī)范建議的最小縱坡0.3%和最小坡長進行起伏設(shè)計(以最小坡長150 m,路基寬度20 m為例計算),每公里土方量將增加4 500 m3以上。設(shè)置縱坡主要是為了道路排水,合成縱坡對道路排水是有利的,但設(shè)置0.3%的縱坡并滿足最小豎曲線長度后,真正達到0.3%縱坡的路段長度不足坡長的30%,大部分路段合成坡度的排水效果與只依靠橫坡排水幾乎相同。若單純?yōu)榱撕铣善露榷黾拥缆房v坡,則會使土方量大大增加。

綜上,本文建議上述路段可直接采用平坡進行設(shè)計。此時,路面排水主要依靠橫坡漫流的方式,路側(cè)排水邊溝需做好縱坡設(shè)計。

2.3 橫斷面設(shè)計

2.3.1 窄車道、寬綠帶設(shè)計

崇明現(xiàn)狀公路多數(shù)為雙向2車道,路側(cè)行道樹長勢良好,已成為崇明一大特色。崇明世界級生態(tài)島規(guī)劃的交通方式?jīng)Q定了未來島內(nèi)機動車出行量不會明顯增加,因此建議多數(shù)道路維持2車道的規(guī)模,道路改建確需增加車道的,建議單向車道數(shù)不超過2車道。

相對于窄車道,紅線內(nèi)盡可能布置較寬的綠化帶,如改建道路設(shè)計時,中央分隔帶寬度達到5m以上,可提供2排行道樹的種植空間。一方面,能夠?qū)F(xiàn)狀行道樹完整地保留在分隔帶內(nèi),具有生態(tài)景觀功能;另一方面,行道樹可代替防眩板,滿足行車安全需要,降低投資成本。

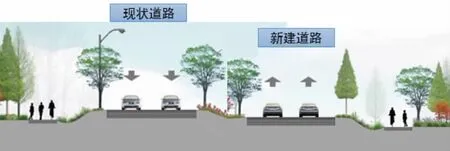

2.3.2 靈活布置道路橫斷面

在道路設(shè)計時不拘泥于標準橫斷面,而應根據(jù)不同路段的具體情況選擇不同的橫斷面布置。老路拓寬改建時:若老路臨河,可根據(jù)實際情況將河道保留在路側(cè)或路中(見圖1、圖2);若老路現(xiàn)狀較高,可降低新建半幅路標高,形成高低差(見圖 3)。

圖1 橫斷面設(shè)計示意圖一

圖2 橫斷面設(shè)計示意圖二

圖3 橫斷面設(shè)計示意圖三

3 崇明生態(tài)道路筑路材料

生態(tài)道路建設(shè)應選用環(huán)保型綠色建筑材料,減少建設(shè)過程中的能耗。選取材料時,應盡量采用當?shù)夭牧希瑴p少對環(huán)境的影響,降低運輸成本,提高循環(huán)利用和再生材料的利用比例,減少不可再生資源的使用,減少環(huán)境污染。本章節(jié)從低影響開發(fā)、低碳、適應性等角度討論適合崇明地區(qū)的道路建筑材料。

3.1 填砂路基

崇明全島取土困難,目前,開挖規(guī)劃河道的土方可以作為路基填料,但遠遠無法滿足工程需求。若從島上其他地方取土,不僅會占用大量耕地,還會嚴重破壞自然景觀和生態(tài)環(huán)境,與崇明打造“世界級生態(tài)島”的發(fā)展目標背道而馳;若從島外調(diào)運路基填土,則會因運距過長而大幅增加工程建設(shè)成本。對長江口淤積的潮砂進行疏浚利用作為路基填料已在崇啟通道等項目中得到應用。經(jīng)實踐證明,長江口細砂的水穩(wěn)定性和溫度穩(wěn)定性均較好,強度高,可作為路基填料。填砂路基設(shè)計施工時需考慮以下內(nèi)容:

(1)長江砂在含水量較低時呈松散狀態(tài),在含水量較高時呈流塑態(tài),雖然擊實試驗繪制的曲線具有多峰特性,但過于干燥和過于潮濕的狀態(tài)都不易維持,因而最佳壓實含水量宜選擇中間峰值附近。

(2)在豎向應力作用下,細砂不易形成整體,易發(fā)生較大的側(cè)向位移,因此填砂路基應注重包邊土的設(shè)計與施工,需分層填筑、分層壓實,路基成形后再進行刷坡處理。同時,長江砂使用土工布包裹,每填筑一定厚度內(nèi)疊一層土工布,以防細砂流失。

(3)填砂路基與既有道路搭接時,應將既有路堤坡面開挖臺階,并應做好新老路基之間的排水設(shè)計,必要時,可設(shè)置排水滲溝,排除路基內(nèi)部積水;新老路基分離設(shè)置時,可采用設(shè)置隔離措施或?qū)π陆坊鼗枰蕴幚恚瑴p小新建路基對既有路基的沉降影響。

3.2 建筑廢棄物

崇明生態(tài)島建設(shè)過程中不可避免會有房屋拆遷和既有結(jié)構(gòu)物拆除,產(chǎn)生建筑垃圾。如何避免建筑垃圾侵占土地,污染水體、大氣和土壤,影響市容和環(huán)境衛(wèi)生,使其變廢為寶,是低碳、生態(tài)建設(shè)需要面對的課題。崇明地區(qū)產(chǎn)生的建筑垃圾主要以磚塊、瓦礫和廢舊混凝土塊為主,可以考慮從以下幾個方面進行利用:

(1)制作HEC固結(jié)混合料。建筑垃圾中的廢混凝土塊、廢磚塊、砂漿、渣土經(jīng)過破碎篩分和粉磨等一定工序后,添加HEC固結(jié)劑,可制成HEC固結(jié)混合料,可用于施工便道、低等級道路的底基層和基層[4]。

(2)制作防滑透水磚。用廢舊混凝土作為主要原料制作防滑性透水磚的技術(shù)已相對成熟,用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人行道和綠廊內(nèi)慢行道路的鋪設(shè),不僅能防止積水,保證行人安全,保持交通暢通,還具有一定的吸塵、吸聲作用,起到美化環(huán)境的功效。

(3)浜塘回填處理。崇明地區(qū)浜塘分布較廣,利用建筑物拆遷產(chǎn)生的碎磚爛瓦、廢鋼渣、礦渣、碎石、石子等廢棄物材料加工而成具有一定粒徑的填料,可作為浜塘回填的防排水功能層。

4 其他生態(tài)設(shè)計

4.1 緩邊坡設(shè)計

緩邊坡設(shè)計理念不但有利于提升路基穩(wěn)定性,而且有利于植被恢復,易于自然協(xié)調(diào)。公路邊坡坡面盡量粗糙化,種植多種地方自然植被,堆積路域表土、森林亂木、小樹枝、樹樁、枯樹葉等營造自然環(huán)境,提高生物多樣性,便于生態(tài)恢復。一般緩邊坡與低路堤設(shè)計配合使用。

工程中緩邊坡設(shè)計較難實現(xiàn)的一個主要原因是用地受限,而崇明多數(shù)道路兩側(cè)規(guī)劃有寬綠帶,這就給緩邊坡設(shè)計提供了必要條件。借綠帶用地進行緩邊坡設(shè)計不會對植物生長產(chǎn)生大的影響,且可結(jié)合慢行通道一并設(shè)計,打造成為崇明特色的生態(tài)廊道,理論上是可行的。但是,由于紅線與綠線的建設(shè)主體和后期管養(yǎng)單位不同,實際操作時往往無法對紅線和綠線統(tǒng)一考慮,因此建議崇明可借世界級生態(tài)島發(fā)展機遇進行建設(shè)管理體制改革,促進緩邊坡理念的實現(xiàn)。

4.2 生態(tài)排水設(shè)計

機動車輛運行過程中,化石燃料的燃燒排放大量的廢氣和碳氫化合物,車輛的輪胎磨損以及頻繁的剎車制動形成大量的橡膠微顆粒物和重金屬顆粒物,這是路面污染的主要來源。目前,公路排水以邊溝直排入河為主,降水發(fā)生時,路面大部分污染物將隨著降水遷移至自然水體中,對受納水體的水質(zhì)和生態(tài)環(huán)境造成破壞。由雨水形成的道路路面徑流污染正是一種非常普遍的非點源污染,其污染負荷高且難以控制,因此應對道路雨水收集處理后再排入自然水體。

從生態(tài)、景觀、降低運營維護成本的角度出發(fā),結(jié)合崇明水系發(fā)達、小水體分布廣泛的特點,推薦崇明道路采用生態(tài)植草溝+雨水濕地的組合排水方式。道路邊坡與生態(tài)淺草邊溝構(gòu)成初期凈排系統(tǒng)。一方面使雨水下滲路面涵養(yǎng)地下水源,消減高峰雨水徑流;另一方面可以截流初期雨水中的污染物質(zhì),通過其中的植物系統(tǒng)和種植土壤填料予以去除。人工濕地系統(tǒng)基本的組成要素主要包括功能(景觀)植物、級配基質(zhì)(如礫石,砂石及土壤等)以及基質(zhì)內(nèi)的微生物群落。選擇路側(cè)小水體改造雨水濕地,匯集植草溝內(nèi)的雨水,利用物理、水生植物及微生物等作用凈化雨水,是一種自然高效的徑流污染控制設(shè)施[5]。同時,雨水濕地中采用色彩交錯、水陸兩生的植被進行布置,旱季形成草境石灘、雨季形成濕地淺灘的風貌,在對區(qū)域雨水調(diào)蓄的同時,提高場地觀賞性(見圖4)。

圖4 生態(tài)排水設(shè)計示意圖

4.3 綠化景觀設(shè)計

道路綠化景觀設(shè)計具有安全、舒適、景觀、環(huán)保的綜合功能,對公路交通運行作用巨大。安全,是指視線誘導、防止發(fā)生事故等功能;舒適,是指為人提供綠蔭、提供休息的功能;景觀,是指景觀調(diào)整與景觀再造等功能;環(huán)保,是指生物防護和環(huán)境協(xié)調(diào)功能。通過對崇明地區(qū)生態(tài)資源的分析,本次研究在總結(jié)崇明島生態(tài)本地特色的基礎(chǔ)上提出崇明地區(qū)道路景觀設(shè)計中的植物群落配置原則:

(1)強調(diào)植物選擇適地性,以鄉(xiāng)土樹種為主,在體現(xiàn)地方特色的同時,避免物種入侵對本地自然生態(tài)植物群落的破壞。

(2)植物布局注重區(qū)域性,城鎮(zhèn)段區(qū)域強調(diào)景觀的觀賞性,郊野段區(qū)域綜合考慮安全、環(huán)保、觀賞性。

(3)注重植物的生態(tài)效應,針對不同區(qū)域的生態(tài)需求,對具降噪、防塵等功能的植物群落分類選用。

(4)考慮植物養(yǎng)護的經(jīng)濟性,運用大量地被結(jié)合混種花草,降低養(yǎng)護成本。

5 結(jié)論

本文主要探討了適合崇明地區(qū)推廣的生態(tài)道路建設(shè)理念與方法,得出以下結(jié)論:

(1)崇明路網(wǎng)不宜大量新建和擴展,應有的放矢加強對外通道和南部區(qū)域路網(wǎng)建設(shè),大體延續(xù)現(xiàn)狀道路寬度,完善慢行系統(tǒng)。

(2)道路設(shè)計應充分尊重自然底色,選線時綜合考慮農(nóng)田、水系、林地、苗圃,合理拆遷;設(shè)計時提倡低路堤,適當取用平坡,窄車道、寬綠帶,靈活布置橫斷面。

(3)筑路材料提倡就地取材和廢舊材料利用,可選用長江砂進行路基填筑,注重對建筑廢棄物的分解利用等。

(4)突破紅線范圍限制,宜結(jié)合道路綠線和路側(cè)水體共同設(shè)計,設(shè)置緩邊坡、生態(tài)植草溝、雨水濕地等,借助自然力量凈化道路雨水。綠化景觀設(shè)計應注重植物的適地性、區(qū)域性、生態(tài)效應和經(jīng)濟性。