城市市政用地空間疊合利用

吳筱川

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 引言

城市生活垃圾轉運站的主要作用是減少生活垃圾在收集運輸過程中的能源消耗,壓縮體積,縮短運距。作為固體廢物處理的中間環節,其作用性質決定了項目選址必須相對靠近生活垃圾產出較集中的市中心地區,規劃選址也必然會引起周邊居民的排斥,同時勢必會推動設計升級革新以降低環境影響。

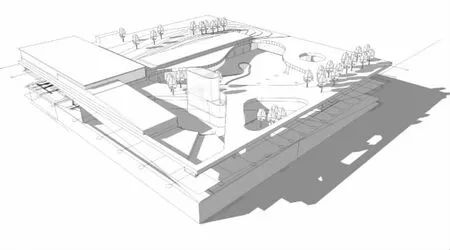

傳統轉運站均采取地上式和半地下式,面臨城市用地緊張選址困難、作業過程影響區域環境等諸多問題。全地下生活垃圾轉運站存在投資大的問題,但相比起城市空間環境改善,其需求越發迫切。在此背景下,靜安萬榮綠地及地下市政工程項目(見圖1)應運而生,作為國內首個全地下轉運站項目,設計過程克服了諸多技術難點,實現了地面城市綠化與地下市政工程的空間疊合利用。

圖1 工程概念模型

1 工程概況

萬榮綠地及地下市政工程全地下轉運站項目總用地面積13 050 m2。主要功能包括地上綠地工程及地下市政工程兩個部分,垂直向分層疊合集約化利用。地上綠地工程包括萬榮路西側的結構性綠地及東側的公共綠地,服務對象為周邊居民,總綠化面積11 000 m2。地下市政工程包括生活垃圾轉運、糞便轉運、菜集市場濕垃圾的轉運及部分垃圾轉運車輛的停放。生活垃圾轉運及環衛停車服務于原閘北區;糞便及菜集市場濕垃圾轉運服務于新靜安區全區。生活垃圾轉運規模為900 t/d(其中干垃圾:800 t/d,居民濕垃圾:100t/d);糞便轉運規模為550 t/d;菜集市場垃圾轉運規模為50 t/d;

本項目設計難點在于地下市政工程出地面的排風井、新風井、離子送風口、除臭排放口、不同使用性質的作業車道出入口較多。在兩大內容疊合利用同一塊用地的要求下,大量出地面占地指標需要削減或隱藏。為此該項目設計實現了以下技術突破:

(1)以局部下沉庭院的形式將送排風口隱藏在地面綠化層以下;

(2)優化了地下配套辦公區的通風采光條件,更適應新時期生產從業人員的工作環境需求;

(3)將復雜的垂直交通體系置于隱蔽的圍合空間,減少作業對周邊環境影響;

(4)更好地進行場地雨水收集回用,為今后的項目設計與海面城市概念相結合作了一定鋪墊;

(5)出地面建構筑物以階梯狀臺地、景觀藝術墻面、雕塑狀的形式出現,與地面景觀堆坡融為一體;

(6)地下空間的光影表現更強調干凈、整潔,以結構自身特點表現生產廠房的序列感與嚴肅性。

2 地下市政工程設計

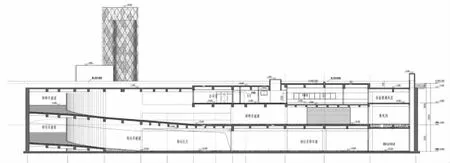

轉運站為地下三層建筑,生產火災危險等級為丁類,主要生產工藝為垃圾收集壓縮轉運功能。地下總建筑面積15 550 m2,建筑埋深16.5 m。將景觀綠地、轉運站生產功能、生產配套功能、管理休息功能垂直方向分設,分別布置在三個不同標高(見圖2);在辦公區域開辟下沉廣場,令其具有最舒適的景觀、采光、通風環境。

地下一層為垃圾卸料大廳及糞便轉運車間、濕垃圾轉運車間及出渣間等;地下二層為垃圾轉運大廳、轉運車輛停車庫、除臭設備間、生產生活泵房、儲糞池及污水處理間等,轉運大廳層高為10.3 m,轉運車停車場層高為6.1 m;壓縮作業區域位于卸料大廳、轉運大廳的中間,高度貫穿地下。地下二層、地下一層均設置一個獨立環衛車輛坡道直通室外。

利用壓縮作業區的風道上方及卸料大廳局部設置夾層,布置參觀廊道及中央控制室,地坪高度為-4.30~-4.00 m,工作人員及外來參觀人員可以在參觀廊道內及中央控制室內觀察到整個車間的作業情況。輔助夾層利用轉運大廳屋面局部布置管理用房、環保教育展廳、職工休息處等,通過庭院可進入轉運車間的參觀廊道,水平與垂直向結合形成一條完整的參觀流線。管理區域既做到相對獨立,又可以與作業車間有機融合。

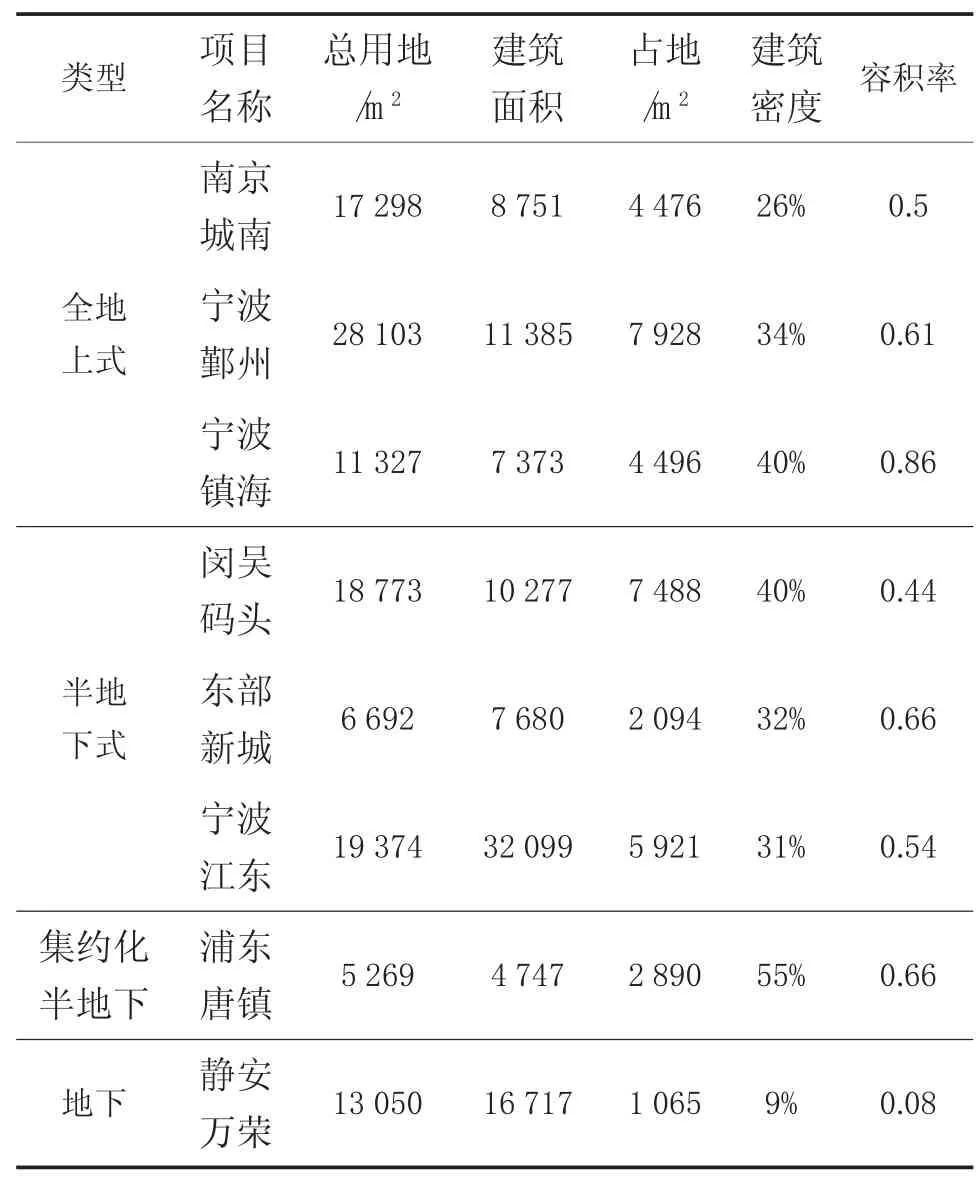

3 轉運站豎向布置形式及用地強度對比

通過調查對比不同項目的用地強度數據(見表1),可以清晰地看到全地下轉運站在釋放地面空間方面的優勢。參考數據來源于近年來設計的中轉站項目,包括寧波鄞州、鎮海、江東、東部新城生活垃圾轉運站,南京城南生活垃圾轉運站,閔吳碼頭生活垃圾轉運站,浦東唐鎮生活垃圾轉運站。將以上項目歸類為地上式、半地下式、集約化半地下式三種形式。

表1 地勘土體參數表

對比其用地指標可以看出:全地下轉運站模式將建筑密度降至傳統轉運站的1/3甚至更小,在高效節地方面比集約半地下式轉運站更有優勢,從而有條件去疊合城市綠化等基礎設施模塊一并建設。

4 全地下轉運站地面部分優化

一方面環保部門要求對所有與生產相關的空間(包括坡道)進行地面全覆蓋并做到市政建構筑物去工業化,另一方面本項目用地屬于綠化用地,要求盡可能地不出現地上建構筑物。兩條設計要求指向的出地面表現形式是背離的。為平衡兩者的關系,對地面部分作了以下優化。

理順現行規范要求的必須出地面的體量,包括除臭排氣筒、坡道及疏散梯出入口、送風排風井。舉措包括經過計算防火分區數量的最小值,優化樓梯配置數量;將部分送風井貼下沉庭院布置,在地面以下完成取風;將出地面的送排風井在地下通過土建風道轉換完成歸并。

原工可方案中坡道在地面實現分離下行,極大地占用地面空間。設計優化過程在靠近出入口的位置四車道下行,以三角形水平分離、再垂直交叉的方式在地面以下實現卸料車道和轉運車道的疊合利用,減少車道占地比,充分利用豎向空間。優化后的方案將出地面坡道上蓋和道路面積縮減2/3,極大釋放了地面綠化空間。

對出地面體量較大的18 m高除臭排氣筒在地面以下進行結構轉換,實現去棱角化,以平面弧線的表現形式弱化其工業特征,同時結合地面水池形態樹立其景觀構筑物的視覺印象。出地面坡道上蓋以階梯狀綠化臺地的形式與整體綠化氛圍融合。

5 全地下轉運站地下部分優化

從以往半地下式轉運站設計經驗來看,地下轉運站空間普遍存在投資大、除臭風量大、采光條件差、地下作業大廳空間凌亂等缺陷。

本項目為降低投資,首先對整體埋深進行優化,在工藝設備先行計算的前提下豎向作了極限壓縮(見圖3);地下轉運大廳開設大面積采光,采光孔與下沉庭院的景觀水池相結合,最大程度消隱采光孔對地面景觀的影響;優化空間的純粹性,以結構本體規則的柱列機械感表達作業空間的嚴肅性,塑造大空間光影效果,對頂部風管布置作進一步有機排列處理,并實現卸料口、背箱作業口卷閘門的隱蔽處理,將其藏進結構轉換墻。

圖3 豎向空間壓縮

6 下沉庭院處理特色

中國古代哲學觀中,萬物都處在一個天地相應的系統中,天圓地方,個體行為與天地互相滲透。這種禮教意識形態的衍生物直接支配所有正統的建造活動,使人造物成為一種隱喻的高度集合體和文化載體。從城市到區域再到個體,項目尺度都顯現禮教社會的分形結構。下沉廣場庭院設計過程盡可能多地探求現代建筑文化附著的可能性。基于對地塊周邊條件和沿河綠地規劃肌理的理解,庭院外形開口延續車輛最短交叉流線形態和景觀規劃體系路徑。內墻自南向北的橫列參差形態模糊了實體與虛體界線,房間體量和院落附屬關系不再明確,房間體量感不被感知。這種半封閉性創造出一種關于迷失和有序選擇的空間趣味。內部管理工作人員視線狀態下的庭院具備開放性,上層綠地視線狀態下的庭院具備獨立型。游覽選擇和工作流線主動性記憶發生微妙的重疊,空間在選擇中被無限延長。

這種模糊性也同樣體現在庭院景觀設計對“潭”、“靜水一方”的重新定義上,強調了中國園林的光影應用技藝特征,曲折的路徑使穿越和停留更具戲劇性,空間層級控制得以遞進展開,同時按方位日照環境條件確定層級景觀意向。

7 結語

萬榮綠地及地下市政工程項目的設計實踐實現了城市兩類基本運作模塊在同一空間的疊合使用,滿足生產需求的同時為寶貴的城市用地讓出了一片綠。項目設計過程貫徹執行十九大關于環保及技術創新的號召,為后續固體廢棄物終端處理奠定基礎,通過設計創新為建設宜居城市邁進堅實的一步。